営業からQJ編集長に。森山裕之が「いま、やりたいこと」を貫ける理由

- 2020/06/04

- SERIES

- 取材・文:辻本力

- 撮影:Kazuo Yoshida

- 編集:𠮷田薫(CINRA)

- ※本取材はオンラインで行い、撮影は屋外で行うなど感染拡大防止策を施したうえで実施しています。:

Profile

森山裕之

出版社「スタンド・ブックス」代表、「QJWeb クイック・ジャパン ウェブ」編集長。1974年長野市生まれ。印刷会社営業、フリーライターを経て、2001年に太田出版に入社。雑誌『Quick Japan』の編集に携わり、2004年に編集長に就任。『ダウンタウンのごっつええ感じ』『はねるのトびら』などお笑い特集を多数組んだ。2007年に退職したあと、雑誌『マンスリーよしもとPLUS』編集長、株式会社ヨシモトブックス代表取締役、株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー(現、吉本興業株式会社)執行役員などを歴任し、2016年に独立。出版社「スタンド・ブックス」を立ち上げる。本の出版を続けるかたわら2020年より「QJWeb」編集長、株式会社太田出版取締役に就任。担当書籍に『つくるひと凸』(著・ラーメンズ / 太田出版)、『ばらばら』(著・星野源、平野太呂 / リトルモア)、『東京百景』(著・又吉直樹 / ヨシモトブックス)など。最新刊、『さよなら、俺たち』(著・清田隆之 / スタンド・ブックス)が2020年7月上旬発売予定。

印刷会社の営業マン時代。仕事は「御用聞き」だと思っていた

出版業に携わって、今年で四半世紀になる森山さんには「筋金入りの編集者」というイメージがあるが、キャリアのスタートは、意外にも印刷会社の営業マンだった。編集者は、むしろ憧れの存在だったという。

森山:埼玉の大学で学校生活を送っていたときに図書館で文学作品や雑誌を読むようになって、漠然と出版関係の仕事に就きたいと考えていました。でも、就活対策をまるでしなかったうえに、就職氷河期の真っ只中だったこともあり、新聞社や出版社は全滅でした。

ちゃんと準備していた人たちと違って、「本をつくりたい」「文章を書きたい」みたいな、素朴なモチベーションと憧れしかなかったから当然ですよね。で、地元・長野にある信濃毎日新聞の子会社、信毎書籍印刷にだけ拾ってもらえて、就職することができました。

「東京にいたい」という気持ちの強かった森山さんは、東京支社を切望。運良く希望がとおり、東京での生活をスタートさせた。ただ、仕事で望んでいたような「文学」に触れる機会はそう多くなかった。

森山:担当していた講談社は、熱心に読んできた本の版元だったので、印刷会社の営業職とはいえ、「自分も本づくりに関わっているんだ」という喜びはありました。でも一方で、当時は「俺のほうが文学を愛してるのに」みたいな編集者への歪んだ嫉妬や羨みもあったりして。完全に間違っていましたね(笑)。

営業の仕事においては、文学が好きか、知識があるかどうかは関係なかったんです。それよりも、スムーズに仕事を進め、ミスのない商品を納入することが求められる。当たり前なんですが。昔、よく母親に「仕事は御用聞きだから、相手がどう思うかを考えて行動しなさい」とよく言われていました。そのことが社会人になって身に沁みましたね。あの頃はモヤモヤした感情もありつつ、まさに自分が求められることを必死にやっていた感じです。

フリーライター時代の決意。「自分は、この一文を全力で書く」

仕事を完璧にこなすことの達成感もあり、それなりに楽しく過ごしていたという。しかし一方で、文学や編集という仕事への想いも捨て切れずに燻っていた。

森山:1990年代後半は、パソコン上で印刷物のデータを作成するDTPが一般的になり、個人が発行する出版物がパルコブックセンターや青山ブックセンターの平台に大量に並んでいた時代です。ぼくも、大学時代から同郷の友人と『ミエナイザッシ』というミニコミをつくって、けっこうな部数をそういった書店で販売していました。

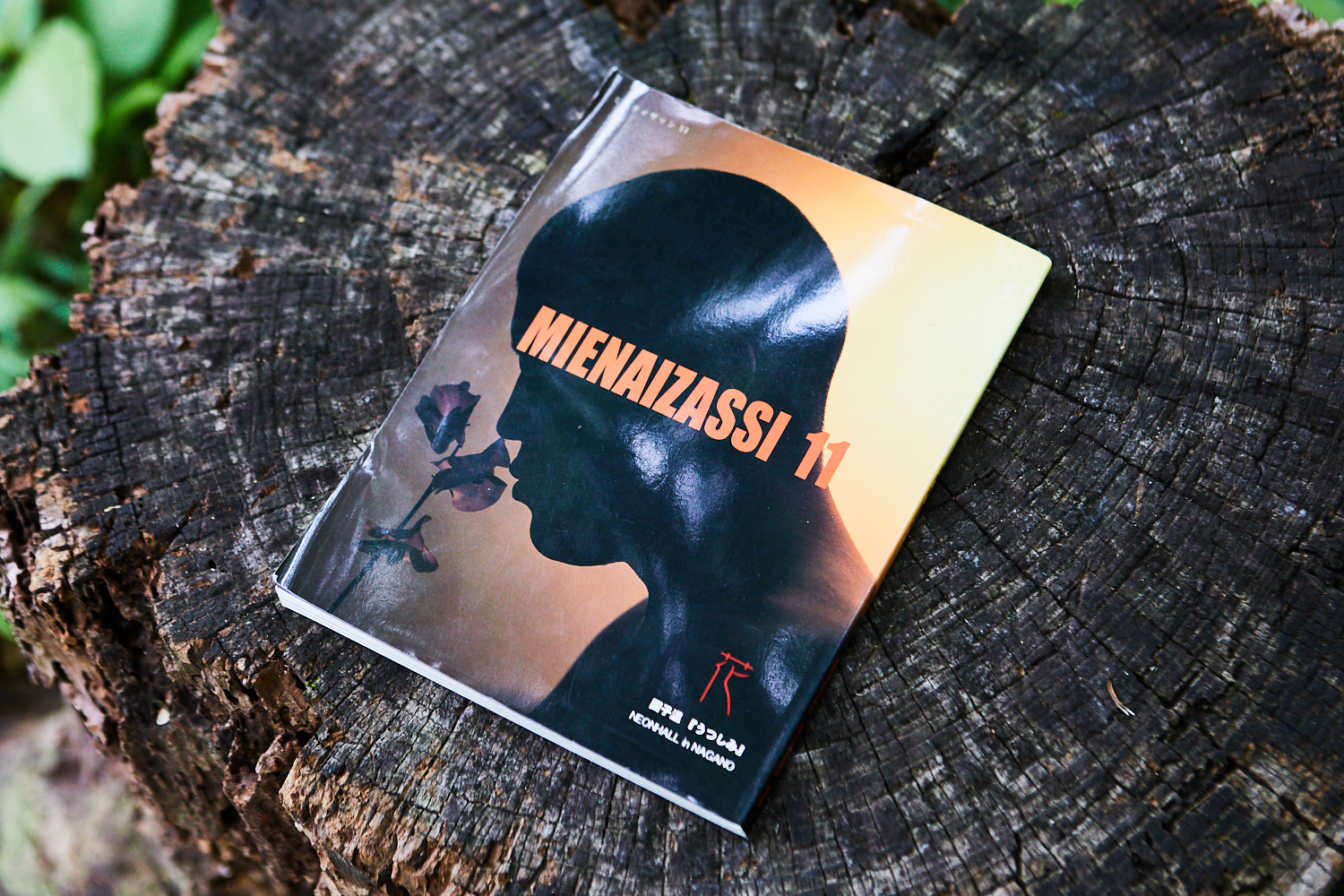

『ミエナイザッシ』表紙。写真のモデルを務めたのは森山さんの高校の同級生だという

森山:ただ、就職してからは制作が停滞気味になってしまっていました。「『ミエナイザッシ』を大きくしたい」と考えていたし、編集の仕事への想いも断ち切れなかったので、雑誌制作に専念するため思い切って印刷会社をやめました。社会人5年目のことですね。でも、退路を絶って臨んだものの、一緒に制作していた友人に事後報告したら「え、何でやめちゃったの?」って(笑)。温度差があったんです。

デザインはほかのメンバーが担当していたこともあって、結局雑誌は自然消滅してしまいました。それから半年は貯金を食いつぶしながらフラフラしていましたね。

撮影当日、20年愛用するバイクで事務所近くの公園まで来てくださった森山さん

その後、フリーライターとして雑誌やインターネットに原稿を書いて糊口をしのぐようになる。そんななか、人生を大きく変える『QJ』との出会いが訪れる。

森山:とにかく何の人脈もなかったので、できるだけ多くの人に会おうと、いろんな集まりに参加していたんです。そんなとき、ある飲み会で、当時『QJ』の編集長をしていた北尾修一さんと話す機会がありました。たまたま『ミエナイザッシ』を読んでいて、「うちでも書いてよ」と言ってくれた。それが『QJ』との出会いですね。

フリーライターの頃は、本当に必死に書いていました。自分は他の人より知識があるわけではない。文章が上手いわけではない。だからこそ、文章に体重が乗っているかどうか、読者と編集者に求められていることに100%返しているかが大事だと思いました。そこを認められなかったら、自分には何の価値もない。無名の書き手によるたまたま目に入った文章でも、少しでも何かを残したい——そういう想いに突き動かされていたように思います。「自分は、この一文を全力で書く」と当時、誓いのように書きつけた原稿用紙は、いまだに捨てずに持っています。

わずか2年で編集長に大抜擢。「いまの自分の目を信じる」ということ

そうした高い職業意識が認められ、ライターとしての仕事は順調に増えていき、『QJ』でもレギュラーメンバーとなっていった。そんなある日、スタッフに空きが出た『QJ』から編集部入りを誘われる。27歳のときだ。

森山:出入りのフリーライターだったくせに、取材をしていたお笑いコンビ・ラーメンズの連載を勝手に取りつけてきたり、越権気味のことをやっていたんですよね(笑)。それもあって、「ライターだけど、編集でも動けるだろう」みたいな目算が編集部にあったのかもしれません。

誘われたときはライターで食べていきたいという意志が固まりつつあったので、正直迷いました。自分なりのテーマを見つけて、ノンフィクションを1冊書きたい気持ちもありましたしね。

森山:編集部に入るという決断は、結果的に良かったと思っています。これは本格的に編集者を始めてから気づいたことですが、自分より面白い文章を書ける人はいっぱいいるから、自分はそういう才能ある人と一緒に何かをつくり出すほうが向いているな、って。当時の『QJ』は、編集部員もかなり原稿を書いていたので、編集とライティングの両方をやるなかで、自分の適性が明確になっていきました。

それに、それまで独学でやっていた編集や取材、文章の書き方から企画書のつくり方といった仕事のあれこれを、北尾さんが一から叩き込んでくれたことも大きかったです。また、当時社長だった高瀬幸途さんが企画会議で言われた「自分の頭の中だけで企画を立てるな、自分の存在を揺るがすような対象と向き合って本をつくれ」という言葉は、いまも自分が本について考える基本となっています。実務以外にも、対象へのジャーナリズム的な視点の持ち方だったり、人との向き合い方だったり、ものごとの判断基準だったり、編集者としてのすべてをここで学びました。自分の原点です。

そして、さらなる転機がすぐにやってくることになる。編集部入りしてわずか2年目、29歳で編集長に抜擢されたのだ。

森山:むちゃくちゃプレッシャーでしたよ。長野の田舎で育った自分には、サブカルチャーの素養なんて皆無ですし。もちろん、大学に入ってから好きな本や音楽、映画に出会いましたけど、カルチャー誌の編集長をやる自信なんてまったくありませんでした。しかも、いつも読者から「次に何をやるか」という期待や批評的な視線を向けられていた雑誌でしたから。

でもいま考えると、それが良かったのかもしれません。蓄積がないからこそ、いまの自分の目で見て、心の底から面白いと言えるものや、信用できる人だけを取り上げようと腹を括ることができたので。

基準は「文学」があるかどうか。ハイテンション&特濃な『QJ』編集長時代

森山さん時代の『QJ』を振り返ると、お笑いから政治まで多様な視点を盛り込むことで、「カルチャー」という言葉を拡張していく誌面を目指していたように思える。そして、それはただの「何でもアリ」ではなく、背景に明確な思想が感じられたのも大きな特徴だった。

森山:ぼくが編集長になって、お笑いを盛んに取り上げるようになりましたけど、自分なりに意味や理屈がありました。まず、当時お笑いが、まわりを見渡したときに「表現」としてもっとも強度があると思えたから。そして、格好つけた言い方をするなら、お笑いに、自分の思う「文学」を感じられた、「軽い」と思われているものに命をかけているように思えたからです。だから、『はねるのトびら』特集を組んだときは、リードの文章に小林信彦や景山民夫、色川武大の文章を引用したりもしました。つまり、お笑いでも音楽でも、芯の部分に自分が考える文学があれば取り上げる。そういう基準がありました。

森山さん編集長時代の『QJ』

『QJ』の編集長を務めたのは、2003〜07年にかけての約4 年間。編集長を退き、太田出版を離れた理由は何だったのだろうか。

森山:やっぱり、あのハイテンションであれだけ濃いものを出し続けるのは消耗が激しくて。ほかの雑誌と似たような表紙や内容になるのはイヤだったから、毎号読者を驚かそうと必死でした。しかも、むしろ読者のほうが批評的だから、ぬるいものはつくれない。鍛えられましたね。当時は「自分がここでやれることはやり切った」という思いもあったので、次に行きたいという気持ちがありました。

退社後は、『QJ』時代にお笑い特集を多数組んだことがきっかけとなり吉本興業に入社。同社が新たに立ち上げた出版部門「ヨシモトブックス」に参画することに。

森山:2008年のことだから、麒麟の田村裕さんの『ホームレス中学生』がベストセラーになった翌年ですね。会社としても、自らレコード会社、出版社をつくり、自社の芸人のDVD、出版物を出していこう、というタイミングだったんです。立ち上げの時期にお誘いいただいたので、編集だけではなく、経営にも携われることは魅力だと思い入社を決めました。

吉本の広報誌『マンスリーよしもと』の編集長に就任、全国に流通する『マンスリーよしもとPLUS』へとリニューアルするなど、多忙な日々を送るなかで、圧倒的な才能を感じたのが、のちに小説『火花』で芥川賞を受賞する又吉直樹氏だったという。

森山:「カルチャーと文学」が自分のなかの最重要テーマとしてあったのですが、又吉くんの文章を読んで初めて、その二つが完全につながった気がしました。「この人の本をどうしてもつくりたい」と思い、『マンスリーよしもとPLUS』にリニューアルするときに連載をお願いして、のちに初の単行本『東京百景』としてまとまりました。彼の文章との出会いは、自分の編集者人生のなかで、非常に大きなものでした。

又吉直樹氏による『マンスリーよしもとPLUS』での連載

大手企業のサラリーマンから個人事業主へ。あえて「全部自分でやる」と決めたワケ

それから吉本の事業拡大とともに、出版部門の規模も拡大。森山さんの役職も上がっていき、最終的には「よしもとクリエイティブ・エージェンシー執行役員」に。立場上、「やりたいこと」だけをやっているわけにはいかなくなっていった。

森山:大規模なイベントがあれば、パンフレットや冊子など、編集に関することは出版部門が担当します。プロジェクトの数が増えるに従って、やることも雪だるま式に増えていきました。立場上、仕事の大半が会議に占められるようになっていって……。何かをつくることは1割程度で、9割の時間は中間管理職として何かを判断することと責任を持つことだけになっていきました。

そうした生活のなかで、森山さんは、無性に本がつくりたくなったという。

森山:「本をつくっているときが一番楽しいな」「本の編集を仕事の中心にしたいな」とあらためて思ったんです。仕事とやりたいことが別になるのが、どうしても耐えられなかった。振り返れば、ぼくが会社をやめる理由はいつも同じだったかもしれません。

吉本をやめるとき、ほかの出版社から誘いもあったが、それを辞退。2016年に一人出版社という最小単位での再スタートを選んだ。「スタンド・ブックス」の誕生である。出版不況が叫ばれて久しい昨今、大手企業から個人事業へという舵切りに不安はなかったのだろうか。

森山:お金の心配はありましたし、正直サラリーマンのほうが気楽ですよ。でも、この年で出版社に再就職してしまうと、多かれ少なかれマネージメント的な立場を求められる。だったら不安はあるけれど、お金のことも含めて全部自分で考えて、自分の責任で判断して、自分の手足を動かして働くということを、可能な限りやりつづけたいと思いました。

決意したのは40歳を過ぎた頃でした。普通の会社なら定年まで20年と考えると、これから全力でつくれる本の数も限られている。そのことに思い至ったのも大きかったですね。

スタンドブックス発刊の書籍。スズキナオ『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』、寺尾紗穂『彗星の孤独』

変化を恐れず、常に本気で向かい合う。森山流「仕事の継続論」

「スタンド・ブックス」の経営、書籍編集のかたわら、2020年には『QJ』が新たにスタートさせたWEBメディア「QJWeb クイック・ジャパン ウェブ」の編集長も務めることになった森山さん。アナログでスローなメディアである本と、情報のスピードが速いWEBメディアの並走を決めた理由は何だったのか。

森山:ずっとWEBメディアをやりたかったんですよ。編集って、「いまをどう記録するか」ということがすべての仕事だと思うんです。だから、編集者は変化を恐れてはいけないし、いまならWEBという方法論を選択しないわけにはいかないな、って。お話をいただいて即決しました。

そのときに思い出したのは、先日お亡くなりになった評論家・坪内祐三さんが2017年に出した書籍『右であれ左であれ、思想はネットでは伝わらない。』です。坪内さんとは『QJ』の連載で一緒にお仕事をして、その思想や文学観に大きな影響を受けていました。その本では、紙からインターネットへの移行により日本の言論は失われたということが書かれているのですが、それに対する自分なりの回答を示さなければならないという想いがずっとありました。

「WEBでも思想を、文学を伝えられないか」ということを追及したかったし、坪内さんとWEBでもまた一緒に仕事をしたいと思っていました。サイトをローンチして半年が経ちますが、あらためて坪内さんの物事を見抜く眼に感服しつつ、WEBで求められるニュース性のある記事を配信しながら、思想、文学を伝えることのできるWEBメディアにしたいともがいています。

「QJWeb」のほとんどの記事はライターによるコラム、もしくは取材記事だ

森山さんの仕事遍歴をうかがっていると、「あらゆる仕事は次の仕事につながっている」ということがよくわかる。フリーライターの仕事が『QJ』につながり、『QJ』の仕事が「ヨシモトブックス」につながり、それまでの仕事すべての積み重ねが「スタンド・ブックス」「QJWeb」に結びついている。これまでの仕事に通底する「文学」への想いも、その証左だろう。

森山:同じ仕事を続けていくことって、突き詰めれば、人間同士のつながり、関係性の話に行き着くんですよね。だからこれまで、仁義を欠くことだけはしないよう努めてきました。取材したい相手に電話一本で連絡できるかどうかは、それまで築いてきた人間関係次第です。そしていま、その人の心に届く言葉を投げかけられるかどうかです。それは「肩書きで仕事する」ということとは違います。むしろ、それは邪魔になってしまうことだってある。

これまでいろいろと会社を変えてきて、その都度「あなたはこの場所で何ができますか」ということを問われ続けてきました。そして、そのたびに結果を出さなければ信用はされません。それまでやってきことを否定せず、さらにいま何ができるかが大事であることを、これまでの仕事のなかで思い知りました。

フリーライター時代に「この一文を全力で書く」と自分に誓ったように、目の前の仕事に、目の前の人に本気で向き合い続けること。そうしないと新しい仕事にも、新しい才能にも出会えないですよね。