今からおよそ30年前に戒厳令が解除され、欧米や日本の影響を受けつつ独自の進化を遂げてきた台湾ミュージック。日本の九州とほぼ同じ大きさの島国に暮らす数多くの民族たちが、自らのアイデンティティーを投影させたそのサウンドは今、アジアはもちろん世界中から大きな注目を集めている。

そんな台湾の音楽や、カルチャーを「体験」できる入場無料のイベント『TAIWAN PLUS 2018 文化台湾』が9月22日、23日に東京・上野の上野恩賜公園で開催される。

国内外に向けて台湾文化を紹介している「中華文化総会」が手掛けるこのイベントでは、マーケットと音楽イベントを同時開催。音楽イベントでは、「台湾一周旅行」というコンセプトのもと、台湾全土から各地域を代表する6組のアーティストが出演。出演者全員が台湾の音楽賞『ゴールデン・メロディ・アワード』の受賞者であり、台湾に混在する様々な民族の、一流の演奏を東京で堪能できる絶好の機会だ。

そこで今回CINRA.NETでは、台湾の音楽レーベル「角頭音樂(Taiwan Colors Music)」を主宰する張四十三(チョウ・スーサン)にインタビュー。Maydayをはじめ数多くのアーティストを発掘したほか、台湾最大の音楽イベント『Ho-Hai-Yan Music Festival貢寮国際海洋音楽祭』を手がけるなど、台湾ミュージックの発展に大きく貢献してきた彼に、台湾ミュージックシーンの「今」を訊いた。

貧しい環境で育ったから、The Beatlesすら知らなかった。ロックの洗礼を受けたのは高校生になってからなんです。

—まずは、チョウさんが「角頭音樂(Taiwan Colors Music)」(以下、角頭音楽)を立ち上げた経緯を教えてください。

チョウ:実を言うと、最初は映像業界へ進みたかったんですよ。台湾には兵役があって、全ての台湾男性は兵役を終えた後に職業をどうするか考えるのですが、私は映画に関わる業種、例えば脚本や撮影、映画音楽に携わる仕事を探していました。しかし、1990年代半ばの映画業界は大変不景気で就職が難しかったし、テレビ業界は仕事が忙し過ぎて「自分には向いてない」と思ったんですね。

そんな中、「レーベルを運営してCDをリリースする」というのは、わりかし現実的に思えたんです。当時はCDの売り上げも上々でしたし、「どうせ起業するなら、勝算があるものにしたい」と。そうした取捨選択の中で、音楽業界に絞っていきました。

—なるほど。純粋に「音楽が好き」ということだけではなく、ビジネス的な観点からも選んだと。

チョウ:起業する前に、まずは業界の仕組みを知るためメインストリームの音楽に携わりました。でも、どうしてもその環境に馴染めなくて。

—というのは?

チョウ:メジャー業界というのは自分が生まれ育った土地との関係性が希薄で、感情や思い入れも浅いんですね。自分のやりたいことともかなり違いましたし、数年でそこを辞めました。その後たくさんお金を借りて、自分が本当に発信したい音楽のために角頭音楽を作ったというわけです。

—角頭音楽の「角頭」というのは「ヤクザもん」という意味なのだとか(笑)。

チョウ:私の住む雲林(台湾の中部に位置する県)は、チンピラやヤクザが多い貧しい農林地域でした。親戚にもヤクザは何人かいますし、身近な存在だったんです。貧しい環境で育ったから、同世代の人たちと違ってThe Beatlesやジョン・レノンすら知らなかった。ラジオから流れてくる中国の音楽くらいしか聴いたことがなく、ロックの洗礼を受けたのは高校生になってからなんですよね。

ただ、何もない環境で育ったからこそ、自分で自分の状況を打破する術を身につけたともいえます。過去のしがらみにとらわれない発想ができるようになったのも、そうした環境のおかげかもしれません。

台湾のインディーズは、親世代やメジャーには全く理解されず、「どうせあいつらは麻薬常習者だ」といった偏見もまかり通っていました。

—角頭音楽を立ち上げる上で、何か参考にしたレーベルなどはありましたか?

チョウ:私が大学生だった頃にとても影響を受けていたのが、Crystalという台湾国内のインディーレーベルでした。メジャーに比べて資本力もないし知名度も決して高くないのですが、当時の若者に与えた影響力はメジャーレーベル以上でした。残念ながらもう倒産してしまったのですが、自分が角頭音楽を立ち上げたのは「Crystalの後を引き継ぎたい」という気持ちも強くありましたね。

—その頃のインディーシーンはどのような状況だったのですか?

チョウ:1990年代半ばはインディーレーベルよりも、ラジオ局が大きな影響を持っていました。それ以前のラジオ局は全て政府の管轄下で運営されたものだったのですが、この頃になると民間で非合法にラジオ局を開設する動きが活発になってきました。商業的なプレッシャーなく、自分たちが作りたい番組を作り、流したい音楽を勝手に流していたんです。

チョウ:実は私も、メジャーレーベルを辞めた当初は、こうしたアングラなラジオ局でボランティアをしていたんです。後に正式なスタッフとなり、そのラジオ局を合法化させました。政府もそういった民間のムーブメントを、無視できなくなっていたんですね。今の台湾人なら誰でも知っている『News98』なども、その時に作られた番組です。

—そうしたラジオ局から流れる音楽が、シーンを形成していったというわけですね。

チョウ:ちょうど台湾の戒厳令(1948年から1987年まで、政治活動や言論の自由が厳しく制限されていた)が解かれた時期でもあり、若者たちはバンドを組んで、自分たちの伝えたいメッセージを歌うようになりました。台湾のインディーズは、政治と切っても切り離せない関係があります。

最初の頃は、彼らの親世代やメジャーシーンには全く理解されず、「どうせあいつらは麻薬常習者だ」といった偏見もまかり通っていましたが、それも徐々に払拭されていきます。音楽の楽しみ方も「レストランで食事をしながら音楽を聴く」というスタイルから、「ライブハウスで酒を飲みながら音楽を聴く」という具合に変わっていきました。

台湾は、非常に多元的な社会にも関わらず、メジャーから出てくる音楽は均一化されていたんですね。

—サウンド的にはやはり欧米の影響が強かった?

チョウ:そうですね。アメリカやイギリス、それに日本からの影響も強かった。例えばX JAPANなども人気がありましたよ。最初のうちは、海外の音楽を単に模倣するバンドが多かったのですが、徐々に自分たちなりのオリジナリティを身に付けていくようになります。「自分たちの言いたいことは、自分たちのサウンドに乗せて発信しよう」と。

—そんな中、角頭音楽ではどんな音楽を扱おうと思っていたのですか?

チョウ:台湾は、狭い島ながら16もの原住民と、客家(ハッカ:客家語を共有する漢民族の一支流)、閩南(ビンナン:福建省から渡ってきた民族)なども混在する、非常に多元的な社会です。にも関わらず、メジャーから出てくる音楽は非常に均一化されていたんですね。そのことに私はずっと疑問を抱いていました。「台湾全土には、まだまだ発掘されていない音楽がたくさんあるじゃないか」と。

実際、私自身が個人的に好きなアーティストは、台北から離れた例えば花蓮(カレン)や台東(タイトン)に住んでいます。メインストリームでは評価されていなくても、素晴らしい才能や歌声を持つ人はたくさんいるんですよね。そんなアーティストたちの活躍する場を作りたいというのが、私のそもそものモチベーションなんです。アーティストを選ぶ時の基準の1つが、「その土地に影響力を持っているかどうか?」ですし。

—リリースの仕方など、メジャーとの差別化は考えましたか?

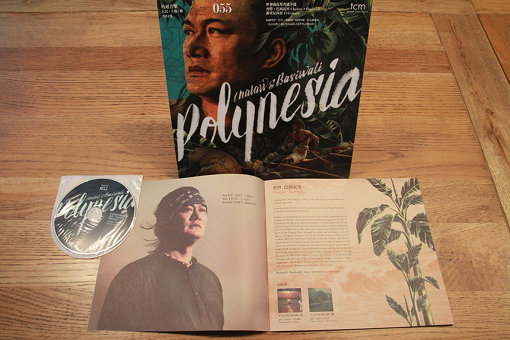

チョウ:レーベルとしての売上云々よりもまず、台湾各地にあるさまざまな歌声をアーカイブしたいという思いがあります。「音楽」と「雑誌」が1つになったメディア、つまり雑誌にCDを付け、音楽についての詳細を紙面に掲載し、素晴らしい写真とともにパッケージする。それを「報道音楽文学」と名付けて販売しています。そうする事で、メジャーのリリース形態とは一線を画しつつ、台湾の多元的な魅力を国内外に発信しようと思っているんです。

私は出来るだけ多くの人にチャンスを与えたいし、そうすることで台湾はより多元的な社会になると信じているのです。

—「角頭音楽」出身のバンドというとMaydayが有名ですが、彼らはどうやって見つけたのですか?

チョウ:それも1996~1997年頃だったと思うのですが、当時の台湾は国民党政府による独裁政権の末期だったんです。治安が悪化し、総統府でのデモ運動が起きるなど不穏な空気に包まれていました。

そういった中で、音楽人として何ができるかを考えた時、アンダーグラウンドなバンドを招聘し、国民への哀悼を示した「哀国」のアルバムが作れないかと思ったんですね。

Maydayは最初、そのアルバムのリストには入っていなかったんです。当時、彼らはまだ大学生で、「哀国アルバム」のレコーディングに参加していたあるバンドと友人関係だった。金がなかったMaydayは、そのバンドのツテで勝手に角頭音楽のレコーディングスタジオに入り込み、録音までしてしまったんです(笑)。

—へえ!

チョウ:ある日、珍しく早めに私が出勤したところ、スタジオで私の知らない音楽のミックス作業が行われていたんですよ。もちろん私は、「何やってるんだ!」とエンジニアを叱ったのですが、よくよく聴いてみるとすごくいい音楽で(笑)。それで興味を持って、会ってみたのがMaydayだったんですよね。

Maydayの躍進と成功は、角頭音楽を移籍してから始まっているし、私はたまたま耳にしたというだけだったんですが。さっきも言ったように、私はロックを聴くのも遅かったし、音楽的な教育は何も受けていないのですが、だからこそ感受性が高い部分もあるというか。色んな音楽に対してすぐ感動してしまうんですよ(笑)。それと、「出来るだけ多くのアーティストにチャンスを与えたい」という気持ちもある。

—それはどうしてでしょう?

チョウ:それはやはり、自分が貧しい社会に育ったからだと思うんです。貧しい環境にいると、なかなかチャンスにめぐり合うことができない。だから、私は出来るだけ多くの人にチャンスを与えたいし、そうすることで台湾はより多元的な社会になると信じているのです。

だから私は、他の企業を見る時も、「どれだけの収益をあげているか?」ということより、「どんな形で社会貢献をしているか?」「どれだけの人たちにチャンスを与えているか?」というところを見ています。

日本人が台湾西部から縦貫線で旅をしている時、それぞれの土地にまつわる音楽が頭によぎるかどうか。

—さて今回、『TAIWAN PLUS』に出演するアーティストは、どのようなテーマでセレクトしたのでしょうか。

チョウ:その前にまず、私の父についてお話させてください。私の父は日本統治時代に日本兵として従軍し、日本の敗戦とともに兵役が終わりました。父は台湾人でありながら、祖国は日本だと思っていたため、私にたくさんの日本の歌を教えてくれたんです。

なので、私の中の日本のイメージは、全て父の目を通したイメージなんですね。しかも、父がいつも口ずさんでいた日本の歌、例えば“支那の夜”(1940年前後に大流行した歌)などと、強烈に結びついている。そのため、1980年位に初めて日本の地に降り立った時には、父から教えてもらった日本の歌がずっと頭の中で再生されていました(“支那の夜”を口ずさむ)。

チョウ:ここ最近、台湾を訪れる外国人の数はずっと日本人が1、2を争っています。僕自身、日本の友人をたくさんもてなしてきました。そうした多くの日本の人たちにとって、台湾のイメージは「食べものが美味しい国」というもの。

でも、台湾各地でご飯を食べている時、その土地にまつわる音楽についてはほとんど知らないんですよね。例えば、日本人が台湾西部から縦貫線(台湾の鉄道路線)で旅をしている時、桃園(トウエン)から新竹(シンチク)、そして苗栗(ミャオリー)と街を巡った時、それぞれの土地にまつわる音楽が頭によぎるかどうか。あるいは台北の地下鉄に乗り込んだ時、台北らしい電子ミュージックが頭に浮かぶだろうかと。

原住民の音楽は、台湾の音楽シーンに「ローカルだからこそ世界と接続できる」という希望を灯してきました。

—民族によって、音楽はそんなに違うものなのですね。

チョウ:使っている言語も違いますし、育んできた文化も違いますから当然音楽も違います。こんなに小さい島の中で、これほどたくさんの音楽があるということに驚かされますよ。

私は20年間、レーベルを通して原住民の音楽を調べてきました。それでもまだまだ未知なる魅力がたくさんあると思っています。まさに宝の山。『TAIWAN PLUS』のラインナップを考える時には、台湾に遊びに来てくれる日本の友人たちが、また台湾を訪れた時、少しでもこの音楽を思い出してくれたら、という思いを込めました。

チョウ:昔の原住民の歌手は、自分が原住民であることを隠しながら歌わなければならないような、自分の出自は「恥ずかしいものだ」という意識すら持っている、非常に過酷な時代がありました。

私はそういうローカルな音楽を、モダンにパッケージすることでより多くの人たちに届けてきた。そうすることで、彼らの自信にも繋がったと思うんです。自らのアイデンティティーを育み、自分の文化を好きだと言える状況にようやくなってきた。しかも彼らの音楽は、常に台湾の音楽シーンに「新しい希望」を灯してきました。それはつまり、「ローカルだからこそ世界と接続できる」という希望です。

—実際、『TAIWAN PLUS』に出演する阿爆(アバオ)は、『GLASTONBURY FESTIVAL 2017』に出演してますね。今日のお話を聞いて、「情報伝達メディア」としての、音楽の計り知れない力をあらためて感じました。

チョウ:その土地が持つ「多元性」って、頭では理解できてもなかなか実感しにくいと思います。ローカル性について語り出すと学術的になってしまいかねない。でも音からその土地をイメージする、文化の違いを音の違いとして肌で理解することにより、台湾を深く「体験」してもらえたら嬉しいですね。

- イベント情報

-

- 『TAIWAN PLUS 2018 文化台湾』

-

2018年9月22日(土)、9月23日(日・祝)

会場:東京都 上野 上野恩賜公園

出演:

阿爆

黃連煜

女孩與機器人

桑布伊

謝銘祐

陳建年

and more

出店:

富錦樹FUJIN TREE

地衣荒物Earthing Way

+10・加拾

蘑菇MOGU

印花樂 inBlooom

and more

料金:無料

- プロフィール

-

- 張四十三 (ちょう すーさん)

-

本名は張議平(チョウイーピーン)、角頭音楽のレーベルオーナー。『TAIWAN PLUS 2018』の出演アーティスト陳健年、紀曉君や、五月天(Mayday)などの人気アーティストを発掘、大きく飛躍させてきた。台湾最大の音楽イベント『Ho-Hai-Yan Music Festival貢寮国際海洋音楽祭』をスタート、張四十三氏は、台湾インディーズシーンの番長である。角頭音楽に所属するミュージシャンは、一般的なメジャーレーベルのようなスーパースターと異なり、台湾本島の各地で活動しているインディペンデントなミュージシャンで、音楽には純粋で豊富なパワーが満ちている。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-