4月17日(土)、渋谷のWWWオープン10周年記念イベントとして行われるceroと折坂悠太のツーマンライブを前にした、高城晶平(cero)と折坂による対談。後編は、2人の共通項である「父親」としての生活にまつわるやりとりに始まり、2010年代を出発点としてさらに大きな舞台へと歩みを進めてきた両者が直面したステージでのふるまい方についての葛藤へ。

表現者としての「引き受け」と「裏切り」とは? そして歌と自分との関係性とは? 自分の居場所を探すためのあらがいとは?

個人としても表現者としても、変化をおそれず成長してきた2人だからこその隠し立てのない言葉は、発信者であるアーティストにとっても受け手である観客やリスナーにとっても示唆の多いものになった。

※髙城晶平の「高」は「はしご高」が正式表記

父母、夫婦、恋人、友達……立ち位置や役割の地層を行ったり来たりできる関係性の心地よさ。父親同士の2人が語る

―前回は、ceroと折坂悠太を通して2010年代の音楽を考えていったんですが、後半では個としての高城晶平と折坂悠太について話していけたらと思ってます。プライベートでは、おふたりは子育てをしている父親同士でもあるんですよね(前編記事:cero高城晶平×折坂悠太 10年代のインディ音楽の萌芽と開花の記録)。

折坂:ちょうど今日、この対談に来る前に奥さんと揉めていて(笑)。一応仲直りしたんですけど、「こういうときはどうしてるのか高城さんに聞いてくる」って言って出て来ました。

高城:いや、でもうちの家もそんなんばっかりだけど。折坂くんのお子さんはもう大きいんだっけ?

折坂:4歳です。

高城:じゃあうちの上の子よりちょっと下くらいか。うちの奥さんは、片想いというバンドのメンバー(オラリー)で、同じカクバリズム所属なので、またちょっと特殊な状況の家族ではある。

でも、コロナ禍で、一緒にいる状態が普段よりぐっと増えて思ったけど、やっぱり根本として(自分たちは)友達だなとすごい思った。普通に「こいつ話が合うな。わかってんなー」みたいなことをパッと言ったりしてくれるわけよ(笑)。

もともと友達だったところから恋人になって、それから夫婦になって、それからお父さんお母さんになってという関係の変化が上書きでなく地層みたいに重なり続けていて、そのレイヤーを行ったり来たりするというのは可能なんだな、と。

高城:夫婦として喧嘩してるときもあるけど、その下には友達として通じる部分がすごいある、みたいなことを感じられる瞬間ってあるじゃん?

折坂:わかります。親とか夫婦であることと友達であることの行ったり来たりみたいな振る舞い。でも、それがなかなか機能しないときもありますよね。

高城:その役割の移動みたいなのがなくなって硬直していくと、家父長制みたいになっていく。

折坂:それはすごく大きな問題だと思うんですよね。家族に限らず、役割っていうのは本来グラデーション的に移動できるもの。

高城:そうそう。それは、ステージでの振る舞いの話とも結びつくっていうかね。

折坂:ああ、そうですね。

高城:ステージ上でも、そういうふうにグラデーションで自分のキャラクターってさじ加減で移動できる。歌うときはびしっと一番高いとこにあげて、でも全部高いとこでやってると大変だからちょっと下げたり、ときにはお客さんと友達になってみたり。

折坂:今ステージの上で繰り広げられてることは全能のものだと思ってしまうことはありますよね。自分も他の職種のプロに対して「この人はプロなんだからこれが正しいんだ」と思ってしまうことってあるけど、実はその人自身の中はもっと揺れ動いてる。

高城:気の置けなさみたいなところも、あったりするしね。

折坂:ステージにおいても家庭においてもそうなんですけど、もうちょっとライブでの自分の役割をフリーにしていくというか、あまり自分で気負うこともないのかなと思い始めてますね。

平成元年、鳥取県生まれのシンガーソングライター。幼少期をロシアやイランで過ごし、帰国後は千葉県に移る。2013年よりギター弾き語りでライブ活動を開始。2018年10月にリリースした2ndアルバム『平成』がCDショップ大賞を受賞するなど各所で高い評価を得る。2021年3月10日、フジテレビ系月曜9時枠ドラマ『監察医 朝顔』主題歌を含むミニアルバム『朝顔』をリリースした。

リアルであることとステージ上の役割を全うすることの間で。ポピュラー音楽をやるうえで求められる、引き受けと裏切り

―夫婦円満の秘訣の話が思わぬところに帰着しました(笑)。でも、役割の移動って話は面白いですね。そこはステージ上での表現をさらに一歩先に進めるプロセスにも関連してきますよね。

高城:昨日(3月24日)、LIQUIDROOMでD.A.N.とツーマンライブだったんです。久しぶりにライブをやって再認識しましたけど、音楽のビートとかハーモニーとかって言ってみれば数理的だし科学的なもの。でも、その音楽で最終的に目指されているのは科学の先にある神秘なので、最後にはぴょんって飛び越えなきゃいけない深淵があるんですよ。その跳躍をお客さんとともに果たすのが歌う人の役目。だから「マスターオブセレモニー(MC)」って言われるわけで。

2014年、うちの母親が亡くなる頃に、その役割にすごく自覚的になった瞬間があったんですよね。そこの跳躍の部分を最後にチョロってやってあげる。それがすごく楽しいと思うようになった。それまでは承認欲求的に「どうだ! 俺たち!」とお客さんにアピールしたい気持ちもすごいあったんだけど、その頃から、期待されてるものを裏切ったり引き受けたりしつつ最後の跳躍を促す役割を意識するようになったんです。そのために必要なのは言葉だ、って、いつからか考え方が変わったような気がするな。

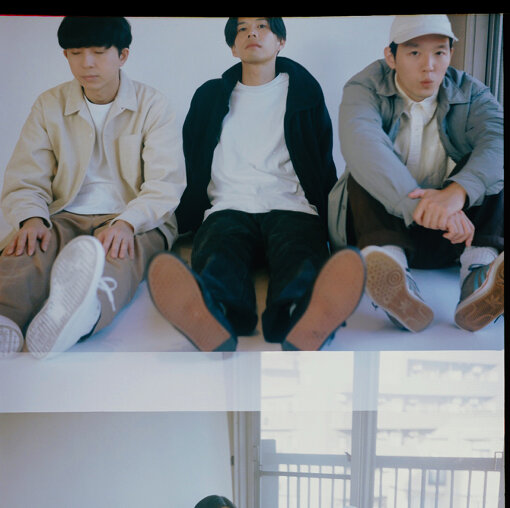

2004年結成。メンバーは高城晶平、荒内佑、橋本翼の3人。これまで4枚のアルバムと3枚のシングル、DVDを3枚リリース。3人それぞれが作曲、アレンジ、プロデュースを手がけ、サポートメンバーを加えた編成でのライブ、楽曲制作においてコンダクトを執っている。今後のリリース、ライブが常に注目される音楽的快楽とストーリーテリングの巧みさを併せ持った、東京のバンドである。

―ステージでの役割について考えることは、個人と音楽の距離、みたいなテーマにもつながりますよね。2010年代後半になるにつれて、SNSでの振る舞いや反応も含めて、「リアルであることが求められる状況が息苦しさを生んでるのかな」とも感じます。それこそ10年前、SNS時代直前の有象無象が蠢いていた時代の幸福さとは今はかなり違う。

高城:今って、かつてのceroみたいにモヤモヤした状態じゃ鈍角すぎて時代に刺さって入っていけないだろうな、って思う。もっときゅっとコンセプトを絞って、「俺たちはこういうものです!」って言って、ざぶんって入っていく。

でも、それはそれであまりにコンセプトが出来上がりすぎていたがために、初志貫徹にしなきゃいけないという縛りでだんだん苦しくなってくる。そういう意味ですごくラッキーだったなって思うのは、ceroはポワーンとしたまま時代に入れて、その中でまだポワーンとしてること。ずっと可能態を孕んだままの状態が完成、みたいなネオテニー性ってすごい特殊だったなって。まぁそれゆえに、別の意味で、「引き受け」と「裏切り」にまつわる苦しみもあるにはあるんだけど。

「今は正直にど直球でやるっていう抗いしか道がない」(折坂)

折坂:そうですね。自分も初志貫徹していかないといけないのかなぁって、ついこの前も思いかけてしまったんですけど。

高城:思っちゃうよね。

折坂:「裏切り」が逆に普通のことというか、2010年代以前は、NUMBER GIRLとか、椎名林檎とか、期待をくじくようなもののほうが主流だったイメージが私にはあって。ただ、ああいうくじき方がもう出ちゃってるから、そこにいっても今はそれが王道になっちゃう、みたいな難しさは、自分たちの世代にはあるかもしれない。

高城:常に前世代に対するオルタナを打ち立ててはそれにまた反証する何かが現れて、っていうことの繰り返しなんだけど。

折坂:だから今は逆に、正直にど直球でやるっていう抗いしか道がない。

―高城さんは10年代後半からShohei Takagi Parallela Botanica名義でソロ活動も始めました。

高城:バンドやってる人間がソロをやると、ソロの方がその人のパーソナルな部分に近いんじゃないか、みたいに見がちですよね。でも、僕はceroとソロに関しては逆で、ceroのほうがさらけ出し系だなと思ってる。自分の場合はソロのほうがもっと作りもの感が強い。むしろ、ceroのほうがすごいドキュメンタリー的(関連記事:高城晶平の音楽に宿るまなざし 無自覚な「我」を角銅真実と探る)。

―その認識はすごく興味深いですね。折坂さんは自分の音楽は自分を100%出しているという意識なんでしょうか?

折坂:うーん……どうなんですかね。自分の名前を冠してる時点で、そこからは逃げられない気がしていて。

高城:自分のパーソナルから離れたような楽曲が出ても、受け手は「折坂くんってこういう面もあるんだ」みたいに、折坂くんのキャラクターとして認識していくわけじゃない?

折坂:そこは本当に悩んでるところで、相談したいんですけど。

アーティストにとって悩ましい自分自身と作品との距離。あえて「自分」を引き受けないことによって切り拓かれる道もある

高城:昨日D.A.N.の(櫻木)大悟くんともそういう話をした。みんな「引き受け」と「裏切り」の問題に悩んでるんだな。

折坂:私は自分の音楽で自分を引き受けないといけないとずっと思ってて。だけど、今回EPで『朝顔』(2021年3月10日)を作って、「すごくパーソナルなことをさらけ出してます、私が歌う理由はこれです」みたいなことをインタビューで言っちゃってるんですけど、なんかだんだんよくわかんなくなってきちゃって(関連記事:折坂悠太の歌の現在 J-POPと「生活の歌」を共存させる戦いを経て)。

高城:わかるわかる。インタビューでたくさん同じことを言ってると、最初は本当に自分が心から掲げたマニフェストだったのに、すっごい他人事化して、ゲシュタルト崩壊してくるから(笑)。

折坂:そうなんですよ(笑)。

高城:これ結構、みんな抱えてることだと思うんだよね。こういうふうに自分と作品が乖離していくのはすごくよくあること。でもね、そこでの「引き受け」が仕事なんだけど「裏切り」もまた仕事であって、そこのせめぎ合いがまた面白いところかなとも思う。

細野晴臣さんや坂本慎太郎さんの音楽は、あっちゃいきこっちゃいきしてるように思えるけど一貫している何かがある。ていうか、あっちゃいきこっちゃいきすればするほどその人の一貫性が見えてくるということもあるじゃない? そういう人たちを見てると、それが「引き受け」と「裏切り」を経てきた道だと思うんだよね、自分の意思だけで自分のバイオグラフィを作ってるわけじゃないってところがあるんじゃないかなぁ。

「Rojiのカウンターにいる高城くん」としてMCをすることは、唯一の抗い

―その「引き受け」と「裏切り」は、聴いてくれる人が増え、ライブ会場がどんどん大きくなっていくことでつきまとってくる問題でもありますよね。パーソナルな自分でもありたいし、パフォーマーとしての責任感も果たさなきゃいけないし。

高城:そう。さっき言った、音楽にできるちょっとした跳躍というのが歌い手の仕事のひとつで、それにはやっぱり自分が実感を伴ってないと跳躍には結びつかない。

たとえばceroでも、“Contemporary Tokyo Cruise”や“大停電の夜に”をやってほしい、みたいな要望を引き受け続けて、「あぁ、なんかまたこれやってんな」みたいになってくると、しんどくなってきてその跳躍ができなくなる。跳躍のためには、やっぱ自分自身への裏切りが必要だし、常に新鮮でないとできない。そうやって常に何か新しい風が入ってることが必要なんですよね。

―折坂くんはそこについてどう考えてますか?

折坂:うーん……私はそこまで全然いってないですね。意識的にそこを跳躍して、と思えるほどステージの上では余裕がないです。『平成』を出した後のライブではその跳躍をしなくちゃと考えてたんです。でも、自分の余裕がステージの上ではない(笑)。

私は誰かをわーって笑わせたり、場を盛り上げるみたいなことが本当にできないので。普通に自分の身の周りでできないことをステージの上でやってもたぶんできない。やってはみたんですけど、ダメだったんですよね。だから最近はライブでそこを考えるのはやめようと思ってます。

高城:ステージに上がって大多数の人が見てるところで一番不自然な行為って、自然体であることだと思うんですよ。やっぱりそういう場では「演じる」ということがむしろ自然。僕は歌ってる最中はそういう感じで演じてると思うけど、MCになるとホワーンと自然体になっちゃって、いつも大失敗してる(笑)。

自分じゃ手に負えない大人数を相手に「お前たちどうだ~!」みたいにやるのってめちゃむずいんですよ。YONCE(Suchmos)みたいにそれを引き受けてやり切る人もいて、すごい偉いなって思うけど、僕にはやっぱりそれはできない。でも、そんな場で、不自然であろうとも「MCのときは俺はもう自然でいるぞ。Rojiでカウンターの中にいたいつもの高城くんでいるぞ」っていうのは、僕の中の唯一の抗いなんだよね。

パーソナルなところから生まれた歌が、時代とつながっていく感覚について

―自分の作る曲にまつわる記名性はどう考えていますか? 2人の作る音楽にはポップスであると同時に、トラディショナルなフォークソングみたいに誰のものでもない歌への憧憬のようなものを感じることがあります。

折坂:なくなっていいとは思います。なくなっていいけど、そこにも自分は残ってると思うので、私の歌だって知らずに誰かが歌ったら面白いなって思います。音楽はどっちにもいけるというか、同じ曲でもものすごく個人的な歌にもなれば、童謡や唱歌のように公共的な歌にもなりうる表現だし、歌そのものがスタンスを移行していける面白さがある。

作ったときはものすごく個人的な歌だけど、伝わっていくうちにどんどんそれが薄くなっていく。でも絶対そこに何かは宿ってるはずなので、自分の種を知らず知らずにばらまいていくみたいな感覚が楽しくてやってる部分はありますね。

―たとえば、ceroの“FALLIN'”(2015年発表の3rdアルバム『Obscure Ride』)はそういう育ち方をしてる曲だ思います。

高城:母親の死という極々私小説的な始まりから離れていった、という意味ではそうだね。子どもが生まれたとか、母親が死んだというパーソナルさと時代との距離みたいなことが内包されてればいいよな、とは思う。

cero“FALLIN'”を聴く(Apple Musicはこちら)

高城:表現っていうのは布みたいなもので、その時代がギザギザしてたらそのギザギザに布が引っかかって曲という形で定着するし、丸っこい時代だったら布が丸っこい形で引っかかって定着する遺産みたいなものでもあるから。僕の身に起きたことというより僕を通したその時代が感じられるもの。

でもそう言いつつ、『WORLD RECORD』(2011年)や『My Lost City』(2012年)の頃の僕はライブで歌いながらしょっちゅう泣いてたんです。

―感極まって?

高城:感動して泣いてるお客さんとかを見かけちゃうと、すぐ共感覚になっちゃってた。WWWでも何回も泣いたし、あとで「あぁ~恥ずいな~」ってすごい落ち込むんだけど(笑)。気持ちを受け取りすぎちゃうんだよね。お客さんを見過ぎちゃうっていうか、それがコミュニケーションだと思ってたから。

ステージと客席の間で、一人ひとりと会話を成立させることはできるのか?

高城:以前は「ステージ上に上がっている者と客席にいる者とのカンバセーションは、絶対に成り立つんだ!」と思って一人ひとりの顔を見てやろうと一生懸命やりすぎてた。でも、音楽じゃなくて演劇だったら、演技の中でそうやってステージにいるお客さんのほうをじっと見たりするとき、役柄上はそっちにお客さんがいるのはおかしいわけじゃん。設定では視線の先には何か風景が広がってたりするわけで、たまたまお客さんと目があってるけど、その奥に別のものがあるって想定でお客さんも見る。

歌の現場でもそうあるべきで、ここにいる人たちと会話をしようみたいにやるとお客さんも居心地悪いっていうか、「何だこいつ?」みたいな感じになるんじゃないかなと思って。

高城:だから、今はもっと遠くにいるものとか、ミラーボールに捧げる、みたいにしてる。そのほうがより自然な跳躍が生まれて、最終的にはお客さんも救い上げるようなことが生まれるんだなってわかる。うまくいかないときもいっぱいあるんだけど、今日うまくいったなって思うのはそういうときだよね。

折坂:それすごくわかります。もとから私は人を見て何かをできないから、ライブでお客さんに話してるふうにするときも、基本的に自分に話してしまってて。それじゃいけないと思って焦って変なことになるよりは、最近はそのままでいいのかなと思ってます。

お客さんとの循環みたいなものは音楽でもう成立してるから、何か話しかけたり共感するようなことを言ったりして場を盛り上げることは、特に自分の音楽においてはなくてもいいのかなと思ってます。

高城:そうなんだよね。そこを信頼できるかどうか。「僕が失敗してもあとで音楽が何とかしてくれるだろう」という信頼があれば、好きに大失敗できる(笑)。

「大きい主語」を通じて音楽を語ることを引き受けつつ、その中でどう抗うことができるか

―でも、そこを真剣に考えているという姿勢は、おふたりにかなり共通してる気はしますね。お客さんを大きな塊にしてしまわない。「横浜アリーナ!」って呼びかけるような感じじゃなく、やはり個に向かって呼びかけている。

折坂:そう考えると、音楽のことって特にインタビューでは大きな主語で話さなといけないことばかりじゃないですか。お客さんへの「武道館!」みたいな呼びかけもそうだし、それこそ「何年代」を語るとか。

高城:『平成』も大きい主語だよね(笑)。

折坂:そう見せるのは面白いと思って私もそうしたんですけど、それに疲れるときもあるなと。

高城:特に音楽みたいなすごく曖昧なものを語るとなったら、そういう手段をとらないとなかなかできない。だからやるんだけど、心に負債が溜まっていく感覚はあるよね。

―その中で自分という個人がどう抗うのか、という姿勢は問われると思う。

高城:多分みんなあるんだと思う。芸人さんだったらラジオでは好き勝手やろうとか、そういうポケットをみんな作ってうまくやってるのかな。

折坂:よくわかります。つい大きな主語でまとめがちなものを、あえてまとまらないかたちで出してしまうことについて自分も最近考えていたので。大きな役割として決めてしまったほうが、やる側もお客さんもお互いに楽だとは思うんですけどね。

高城:そうなんだよね。

自分で自分の居場所を見つけることは、これから必要なスキル。それは、お客さんにも演者にも言えること

高城:昨日のライブでも、ディスタンスを保たなきゃいけないから客席はマス目状にテープを貼ってあった。あれがステージからはお客さんが整列してるように見えて個人的にはすごくいやで。

もっとぐちゃぐちゃした状態に早く戻ってほしいと思ってたからMCで「みんなの枠になってるATフィールドが早く解き放たれるといいですね」みたいなことを言ったの。スベりつつ(笑)。

高城:でも「私はあのATフィールド好きだけどな」という意見もSNSなんかである。どういうふうにポジショニングしたらいいのか考えなくて済むから楽だ、とかね。なるほどね、とは思うし、自分で自分の居場所を見つけるのは大変なこと。でも、それぐらいはみんなやんなきゃダメじゃないの、ってちょっと思ったりはする。用意された枠に安心して収まってたら、どんな世の中になるだろう? とかね。

折坂:自分も音楽を始めた頃は、高城さんがいっていた「バイキンだらけの音楽の場」(編注:ceroをはじめ、VIDEOTAPEMUSIC、表現(Hyogen)、あだち麗三郎、「とんちれこーど」といった2000年代後半の音楽の動きのこと。先日公開の記事で高城晶平はこのように表現していた)みたいな場所にいることがあって、お客さんでいるだけでもちょっと疲れるライブばっかりだった。

こういうふうにこの場にいればいいっていうのがわからなくて「どこに身を置こうか、どういうスタンスで今日はお客さんであろうか」ってことを考える場所だったんです。そんなライブだと疲れてしまう人は多いだろうなとは思うんです。でもそういうものの中にしかない発見はあって。

―ceroも折坂悠太も、居場所を探して、抗って、提示してきたんだと思いますね。

高城:別に演者に限らない話なんですよ。どんな場所でも自分の場所をそんなふうに持つっていうのは、これからすごく必要なスキルだよね。

―両者が今回このタイミングでツーマンをするのは、そういうことをやって来たからの巡り合わせでもあると思うので。

高城:嬉しいですよ。すごい楽しみ。

『WWW 10th Anniversary cero×折坂悠太』イベントフライヤー(配信チケットを購入する)

- イベント情報

-

- 『WWW 10th Anniversary cero×折坂悠太』

-

2021年4月17日(土)

会場:東京都 渋谷 WWW X出演:

cero

折坂悠太(重奏)料金:

配信チケット 前売2,300円 当日2,500円

- フィードバック 4

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-