約3年ぶりの個展『grace note』を終えたばかりのアーティスト、市川孝典。多様な線香を使い分け、紙を焦がしながら描くという独特な作風で、ファッション関係者やミュージシャン、俳優など、さまざまな領域の人々に愛されている市川だが、その表現者としての「核」は、「線香」という手法ではなく、それによって描き出される「イメージ」そのものにある。

ふとした瞬間、自らの頭の中に去来する、さまざまな風景。いつどこで見たのかわからないけれど、妙に記憶にこびりついて離れないその風景――いつか忘れてしまうかもしれない、その風景を「形」として記憶の中から取り出すことに市川は執着する。なぜ市川は、それほどまでに、自らの記憶の中のイメージにこだわるのか? その理由は、弱冠13歳のときから始まった破天荒な経歴にあった。

頭は白いドレッドヘアーだったけど、学生服はちゃんと着て……、ルールはちゃんと守っていました(笑)。

―市川さんの子供時代は衝撃的だとお伺いしています。どんな子供時代だったんでしょうか?

市川:小学3年生までは、結構厳しい家庭で、いわゆる「おぼっちゃま」みたいな感じで育ちました。お茶や舞踏など習い事ばかりしていて。

―厳しい家庭だと、その反動がありそうですね。

市川:いや、習い事はまったく苦ではなかったです。ルールが大好きというか、「型」みたいなものは、子どもの頃から大好きでしたね。

―いわゆる「様式美」のようなものが好きだった?

市川:そうですね。基本的にルールは好きなんですよ。絵を描くにしても、何でもありだったら、作品として成立しないと思っています。まったく自由なものは誰が描いたっていいと思うんです。でも、人に見せるプロの作品は、やっぱりルールに則ったものだと思うし、そういうルールの中でやることにむしろ自由を感じています。

だから、子供のときもルールはちゃんと守っていました。中学校の頃は学生服はちゃんと着て……、頭は白いドレッドヘアーだったんですけどね(笑)。それが当時、自分がしたい髪型だったから。

市川は「カッコつけているわけではなくて恥ずかしいから」と、サングラスをかけて取材に臨んだ

どこか外国に行きたいと思って、当時外国といったら、ニューヨークしか知らなかったんですよね。(笑)

―厳しい家庭で育ったとはいえ、その規律の中に自由も見つけていた。順風満帆な子供時代のようにも思えますが。

市川:でも小学3年生のときにいろいろあって、実家から追い出されて親戚の家を転々とするようになるんです。転校も数えきれないぐらいしました。多分、同じ場所に3か月もいなかったんじゃないかな。

最終的に横須賀のお爺ちゃんとお婆ちゃんの家で暮らすようになって、そのまま地元の中学に通い始めるんですけど、お爺ちゃんが亡くなって、お婆ちゃんが入院してしまうんです。

祖父母がそんな状況だったので漠然と、「このまま、この家に居続けることはできないんだな」って思っていました。それならいっそのこと、どこか外国に行きたいなと思っていて、友だちのお父さんがやっているとび職の現場で働かせてもらって、ちょっとずつお金を貯めていったんです。

―当時何歳ですか?

市川:13歳ですね。

―貯めたお金で実際にはどこに行ったんでしょう?

市川:ニューヨークに。当時外国といったら、ニューヨークしか知らなかったんですよね(笑)。そもそもニューヨークがアメリカだっていうことも知らなかった。リュックも持ってなかったから、とび職で使っていた土嚢袋に詰められるだけお菓子を詰めて行きました。

市川:向こうに着いたら、やっぱり楽しいわけですよ。いろんな人たちが歩いているし、そもそも知らない世界だし。ただ、どう考えても、おかしいですよね。とび服を着て、土嚢袋を背負った、白いドレッドヘアーのアジア人の子どもっていうのは。

上っ面をかじるのが好きなんですよね。半年ぐらいはすごい熱中するんだけど、すぐにわかった気がして飽きてしまう。

―ニューヨークでは何をしていたんでしょうか?

市川:や、特に何も。別に知り合いもいないから、ただマンハッタンの街をウロウロして……そしたら、おかしな兄ちゃんたちが寄ってくるんですよね。僕もちょっとおかしな見た目だったから。で、その人に来いって言われて、何かのパーティーに連れていかれて。

―危険ですね……。

市川:でもそういうところはご飯も飲み物があるから、そこで飲んだり食べたりして、パーティーを渡り歩くみたいなことを2週間ぐらいやってたんですけど、気が付いたらポケットに入れていた日本円もないし、パスポートもなかった。仕方がないので、パーティーで知り合った人に仕事を紹介してもらって、ジャズクラブみたいなところで、住み込みのバイトをやってました。

―行き当たりばったりですね。

市川:そんな感じでニューヨークに3か月ぐらいいて、そのあとニューヨークで知り合った人に誘われてロスに移るんです。銀製品を磨いたり、バイクと車のシートを加工しているようなところで、住み込みで働きました。ホント何も考えずに、ただ流されるまま過ごしていた感じでしたね。

―今の絵画制作の活動はどういった経緯で始められたんでしょうか?

市川:当時は音楽をやっていたんです。ロスで知り合ったバンドのヨーロッパツアーについて行ったんですけど、僕だけスペインで離脱してしまうんです。ちょっと建築に興味を持ち始めて、サグラダ・ファミリア(スペイン、バルセロナにある大聖堂)の建設現場で働いたりしました。

―なんというか、好奇心旺盛ですね。

市川:そのままフランスに行ったり、ヨーロッパをあちこち回ったりしてました。音楽をやっていた時もそうだったんですけど、物事の上っ面をかじるのが好きなんですよね。半年ぐらいはすごい熱中するんだけど、すぐにわかった気がして飽きてしまう。もちろん、ホントは何もわかっていないんだけど。10代の頃はその繰り返しでした。

自分が描いた絵をまわりの人が「いいね」って言ってくれるんだけど、自分的には、「全然そうじゃないんだけどな」っていう気持ちがずっとあった。

―すごくスケール大きく、やりたいことを探していたんですね。

市川:ただ、その頃から表現したいことの核みたいなものは、ずっと変わってないんです。音楽でも建築でも、自分の記憶の中にある断片的なイメージを提示しようとしていました。そうすることによって、どこか安心したかったんです。

―手段は違えど、ずっと記憶の中のイメージを形にしようとしていたんですね。

市川:ずっとそうですね。自分の記憶の中にある、わけのわからない風景を描いていました。そのイメージが無くなるのが嫌だという強迫観念みたいなものが、子どもの頃からものすごい強くあったんです。小さい頃から、いろんなところを転々としていたからかもしれないですね。

自分がその土地を離れても、そこにいる人たちの生活が続いていくことが、すごい不安だったんですよ。その不安を無くしたいっていうのが、表現するにあたって一番根底にあるものだと思います。

untitled(wood land)/2015-2016/burnt paper,collage/H1550mmxW1050mm ©KosukeIchikawa. Photo:木奥恵三

―常に不安があるんですね。

市川:そうなんです。当時も不安を無くすために簡単なスケッチみたいなものは描き続けていて、まわりの人は「いいね」って言ってくれるんだけど、自分的には、「全然そうじゃないんだけどな」っていう気持ちがずっとあったんです。記憶の中のイメージを、どうも上手く表現できていないなって思っていた。

―表現の部分でフラストレーションがあったと。

市川:やっぱり一度、ちゃんと美術の勉強をしたいなと思って19歳の頃、日本に戻りました。鉛筆の削り方から教えてもらいたいというか、基礎をしっかり学びたかったんです。

それで学校に行ったんですけど、そこは基礎はできて当たり前っていうところだったんですよね。僕の知りたいことは全然学べなかった。なのでいろんな美術館に行って、独学でデッサンの勉強をしました。

自分のイメージに近づけるためには、いままで見たことのない新しいものを持ってこないとダメだと常に思っていた。

―今の線香を使って描くスタイルになったのは、いつ頃からですか?

市川:特に目的なく、たまたま遊びに行ったところに線香工場がいっぱいあったんですね。いろんな種類の線香があったから、匂いも違うのかなって、そのへんにあった紙を燃やしてみたんです。そうしたら、匂いもそうだけど焦げの色味もそれぞれ違ったんですよ。それがちょっと気になったから、東京に戻ってから仏具屋に行ってみたんです。

仏具屋はサンプルのお線香がいっぱいあるんですよ。燃やしてみると、やっぱりそれぞれ色味が違ったんです。それを全部買って、そこから画材として使えるんじゃないかって、いろいろ試し始めました。

―線香で絵を描いてみようという発想はどこから湧いたのでしょう?

市川:使えるものは何でも使いたいんですよね。アカデミックな美術教育を受けてないからか、油絵具もテンペラ(卵などの乳化作用を持つ物質を固着材として利用する絵具)もお線香も、僕の中では同じものとして見ています。

―既存の画材ではやはり不十分だったんでしょうか?

市川:不十分というよりも、普通の画材でできることは、過去の人たちがほとんど全部やってますよね。だから、過去の作品を見れば、その画材がどの程度まで表現できるかわかるというか、できあがりが想像できるんです。

そこに自分のイメージに近いものがなかったんですよね。だから、別に今までと違うことがやりたいとか、何か奇を衒ったものがやりたいとか、そういうことじゃないんです。単に、自分のイメージに近づけるためには、いままで見たことのない何か新しいものを持ってこないとダメだなって思っていました。

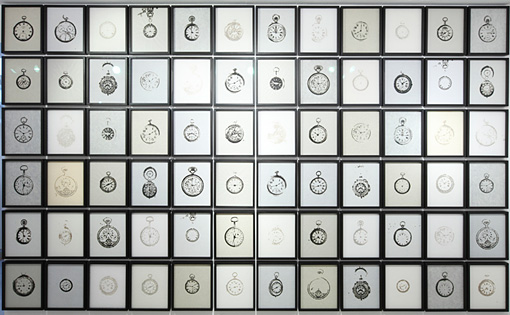

specimen(72 watches) / 2012 / burnt paper / 315mmx265mm(each size 72pieces) ©kosukeichikawa. Photo:木奥恵三

―線香の何に可能性を感じたのでしょう?

市川:線香そのものというよりは、焦げ色のほうですね。線香自体にはまったく意味がなくて、電気器具も試したんですけど、電気だと温度の上限がそんなに高くないので、紙に対するダメージが強過ぎるんです。いろいろ研究しましたけど、どんな紙を使うかも大事だったりします。あとはやっぱり表現したいと思っている記憶の中のイメージと、紙を極限まで壊すっていうことは相性が良かったんだと思います。

untitled(wood land) / 2016 / burnt paper / H2046mmxW1326mm ©KosukeIchikawa. Photo:木奥恵三

untitled(wood land) / 2016 / detail ©KosukeIchikawa. Photo:木奥恵三

展覧会をやることによって、作品を作り続ける理由ができ始めたのが、一番大きかった。

―作品はいつ頃から発表し始めたんでしょうか?

市川:記憶のイメージが失われることの不安を解消するために描いているようなものなので、作品を発表することは、最初まったく考えてなかったんです。完成しても、またすぐ次の作品に取り掛かる。それをずっと続けてました。

untitled(dress) 3pieces / 2011 / burnt paper / 1650mmx1300mm(each size) ©kosukeichikawa. Photo:木奥恵三

―では、発表のきっかけはどんなことからだったんでしょう?

市川:それもほとんど偶然みたいなものなんですけど、ビンテージの古着を扱っているお店の人が、僕の作品を見て、「これ、ちゃんと発表したほうがいいよ。私、好きだよ」って言ってくれて、彼女がいろんな人を紹介してくれたんです。美術業界の人だったりファッション業界の人だったり。そこからまた、いろいろ広げてくれた感じですね。

―作品を発表するようになって、考え方が変わりましたか?

市川:展覧会をやることで、作品を作り続ける理由ができ始めたのが、一番大きいですね。小さい頃から、そこにいてもいい理由が、ずっと欲しかったんです。たとえば、たばこを吸い始めたのも、たばこを吸っていれば、喫煙スペースに僕がいる理由がありますよね。そうやって、そこでいろんな人とお話ができる理由が欲しかったんです。

―各地を放浪してきたけど、核心にはそうした思いがあったんですね。

市川:その理由がやっとできたかなとは思っています。個展をやったらいろんな人がきてくれて、その人たちとお話ができる。そこに僕がいてもいいんだって思えたんです。

- イベント情報

-

-

10月に都内で展覧会を開催予定

※詳細は決定次第、市川孝典ウェブサイトで発表

-

- プロフィール

-

- 市川孝典 (いちかわ こうすけ)

-

日本生まれ。美術家。13歳の時に、とび職で貯めたお金をもって、単独でニューヨークへ渡る。アメリカやヨーロッパ各地を遍歴する間に、絵画に出会い、さまざまな表現方法を用いて、独学で作品制作に取り組む。帰国後、その類いまれなる体験をした少年期のうすれゆく記憶をもとに、温度や太さの異なる60種類以上の線香を使い分けながら、微かな火で紙に焦げ目をつけて絵を仕立てる新しいスタイルで作品を発表。後に、「現代絵画をまったく異なる方向に大きく旋回させた「線香画」と称され、国内外から注目を浴びている。

- フィードバック 4

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-