じりじりと肌を焼く強い日差しに、夏がきた、と空を見上げる。今年は終戦から80年という節目。いっそう平和を願う季節だが、世界では戦争が止まず、核戦争の足音すら聞こえてくるようだ。

8月1日に公開された映画『長崎―閃光の影で―』は、長崎で原爆を経験し、被爆者の救護に当たった看護師たちの手記を原案とした作品だ。松本准平監督と岩本炯沢エグゼクティブ・プロデューサーはそれぞれ、長崎と広島の被爆3世でもあり、岩本は本作のために映画会社を立ち上げた。並々ならぬ情熱と責任感をもって、本作に向かっている。

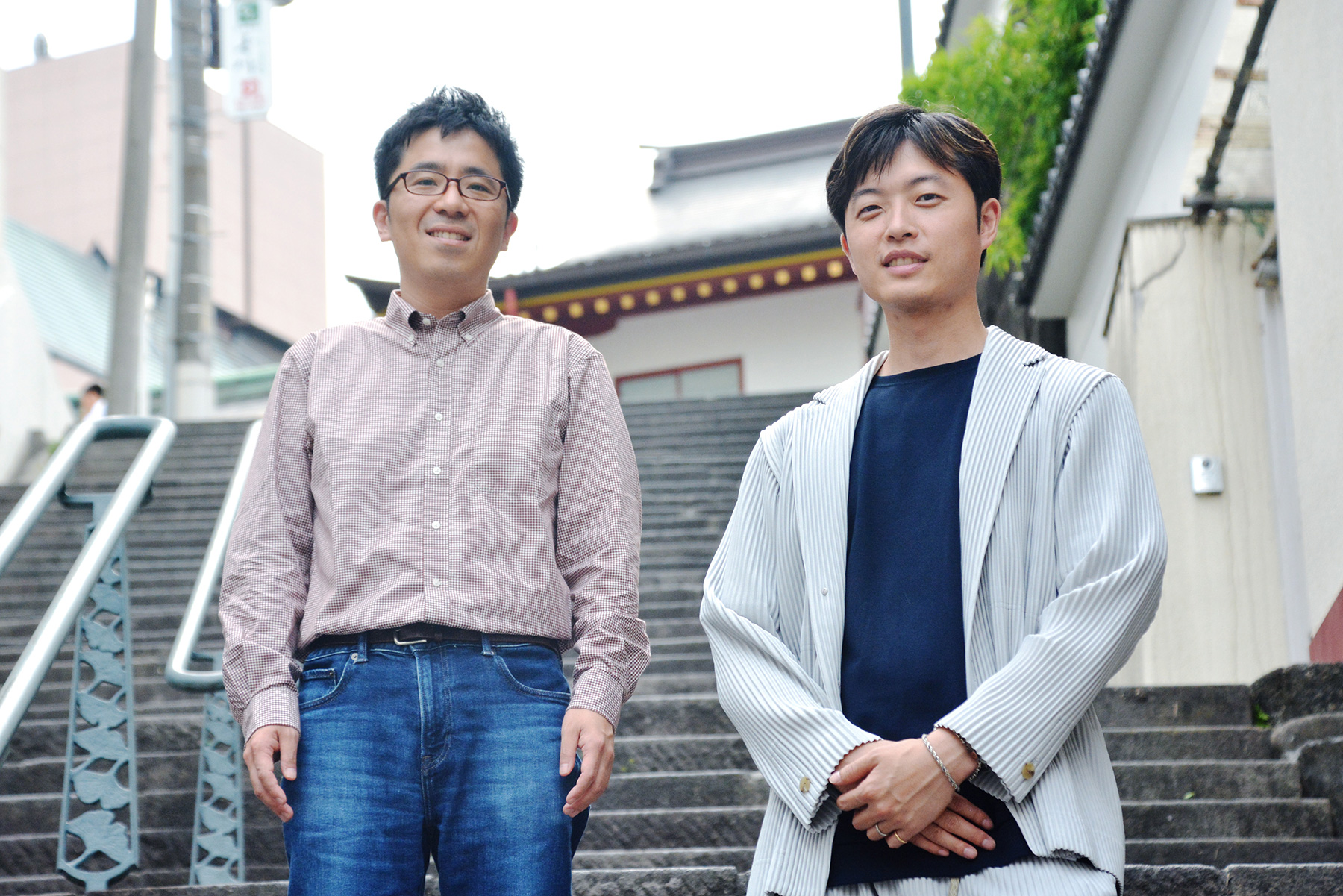

今回は、松本監督と岩本氏にインタビュー。緻密に調査をして物語を立ち上げていったという本作では、日本人による朝鮮人被爆者への差別も描写される。被爆者のうち1割が朝鮮人といわれているにもかかわらず透明化されてきた歴史にいま向き合おうとした真意とは? 松本監督は「戦争に関わるということは被害者と同時に加害者にもなるということ。日本人が加害者だった過去があったという記録も残されているからこそ、この差別は盛り込まなければいけないと考えていた」と語った。

ウクライナとガザへの侵攻をはじめ、アメリカはイランの核施設を攻撃するなど、世界で戦争が起こっているいま、過去の戦争の記憶とどう向き合うか。節目の夏に、松本監督と岩本氏の言葉を通して、記憶の継承、平和への思い、いまの状況で何ができるのか、考えていきたい。

あらすじ:1945年、長崎。看護学生の田中スミ、大野アツ子、岩永ミサヲの3人は、空襲による休校を機に帰郷し、家族や友人との平穏な時間を過ごしていた。しかし、8月9日午前11時2分、長崎市上空で原子爆弾がさく裂し、その日常は一瞬にして崩れ去る。街は廃墟と化し、彼女たちは未熟ながらも看護学生として負傷者の救護に奔走する。救える命よりも多くの命を葬らなければならないという非情な現実の中で、彼女たちは命の尊さ、そして生きる意味を問い続ける。

被爆3世である松本、岩本。本作のために映画会社も設立した

—まずは本作を製作するに至った経緯から聞かせてください。

松本准平(以下、松本):本作のプロデューサーである鍋島壽夫さんは、1988年に手掛けた映画『TOMORROW 明日』で長崎に原爆が投下される前日を描いているんですが、その後の出来事を描いた作品もつくりたいと考えていたんです。鍋島プロデューサーは僕が長崎の被爆3世であると知っていたこともあり、今回依頼を受けて撮らせていただくことになりました。

松本准平(まつもと じゅんぺい)

1984年、長崎県生まれ。被爆3世。 東京大学工学部建築学科卒業、同大学院建築学専攻修了。吉本総合芸能学院(NSC)東京校12期生。カトリックの家庭に生まれ、幼少期からキリスト教の影響を強く受ける。2012年、劇場デビュー作となる『まだ、人間』を発表。2014年、商業映画デビュー作として、芥川賞作家・中村文則の原作を映像化した『最後の命』を発表、NYチェルシー映画祭でグランプリ・ノミネーションと最優秀脚本賞をW受賞。2017年、『パーフェクト・レボリューション』公開、第25回レインダンス国際映画祭正式出品。22年、『桜色の風が咲く』公開。2023年、『車軸』公開、第47回サンパウロ国際映画祭ほか数々の映画祭に招待される。

—それぞれが本作の監督、プロデューサーを受けようと思った理由はなんでしょうか?

松本:僕は映画監督を志したときからずっと「いつか長崎の原爆について描きたい」という思いがありました。祖父が被爆しているので、僕にとって祖父のことを考えるということはあの日のことを考えることであり、あの日のことを考えることは祖父のことを考えることでもある。お声がけいただいたときはもちろん、このテーマの重みや責任感も感じました。でも、何としてもトライしたかった題材なので「ぜひやらせてください」とお返事しました。

岩本炯沢(以下、岩本):私が本作に参加したのは脚本が上がった段階でした。もともと漫画やキャラクタービジネスを中心に活動しているんですが、いつかは映画をつくりたいという思いがあったんです。最初につくるなら社会に何か訴えるものにしたいな、とも。かつ私自身が広島の被爆3世ということもあり、戦後80年目に広島人として何かできることはないかと考えていたんです。そんなときに今作のお話をいただき、まさにやりたかったことだと思い、お受けしました。

岩本炯沢(いわもと けいた)

1988年、広島県生まれ。被爆3世。シャインパートナーズ株式会社代表取締役、スカイキャッスルフィルム 代表取締役。

—岩本さんは本作のために映画会社「SKY CASTLE FILM」を設立されたそうですね。既存の会社に頼るのではなく、自ら会社を立ち上げたのはなぜでしょうか?

岩本:もともとどこかのタイミングで映像系の会社をつくるつもりだったので、良いきっかけになりました。現在私がやっている漫画のビジネスというのは古き良きものは取り入れつつも、新しいアプローチで取り組んでいるので、映画に関しても同じようなやり方でできればと思ったんですよね。慣習に囚われず新たなことに挑戦できるように立ち上げた、というのが理由としては大きいと思います。

看護師たちの手記を原案に。元看護学生から聞き取ったエピソードも

—本作を観て原案手記を読みたいと思ったのですが、絶版で手に入らず、置いている図書館も広島県立図書館のみのため読めておらずでして……。なので、手記『閃光の影で-原爆被爆者救護 十字看護婦の手記-」の簡単な内容と、それをどのような指標をもとに脚色していったのかを教えてもらえますか?

松本:手記の内容は、当時救護に携わられた看護師の方々が、それぞれ印象に残ったことを散文的に綴ったもの。人によっては当時のことをあまり思い出したくないからと短く書いたものもあれば、しっかり長く書いたものもありました。ただ散文ということもあり、それだけだと映画にするのは難しい。だから、まずはそこに書かれているエピソードや印象を頭に入れたうえで、当時のことや長崎の原爆についてなるべく緻密に調査をしていきました。それを基に大まかな筋を考えて、時系列に合わせて手記に綴られたエピソードを入れ込んでまとめていきました。

©2025「長崎―閃光の影で―」製作委員会

—主人公である3人の看護学生のキャラクターはどのようにつくりあげていったのでしょうか?

松本:当時の日本は軍国主義が深く浸透していたので、その感覚が色濃く反映されている人物が必要だと考えたんです。加えて長崎が舞台なのでカトリック信者も当然いるだろうと。それでアツ子とミサヲという2人の人格が定まっていきました。そして観客の皆さんが自分を仮託する存在も必要かと思い、思想に縛られずピュアな目線で当時を生きていた主人公として、スミをつくりあげていきました。長崎原爆の状況も爆心地からの距離などによっても異なるので、複合的な視点でないと語り尽くすのが難しい。だから3人は必要だなと思い、役割分担をさせるつもりで彼女たちの思想や立場、状況を考えていきました。

—さまざまなリサーチを行ったとのことですが、具体的にはどのようなことをされたのでしょうか?

松本:一番は本を読むことでした。とりわけ頼りになったのは、当時や原爆のことが細かく客観的に書かれている『長崎原爆戦災誌』という分厚い本ですね。あとは、さまざまなドキュメンタリーを観たり、資料館に行ったり、できる限りのことはしました。元看護学生である山下フジヱさんを除き、あらためて被爆者の方にお話を聞くことはほぼできなかったのですが、長崎出身者としてこれまでいろんな話を聞いてきたので、その知識も総動員しながら進めていきました。長崎市立図書館にある新興善メモリアルでは、当時救護所として使われた国民学校が再現されているので、ぜひみなさんにも行ってほしいですね。

—山下フジヱさんとはどのようなお話をされたのでしょうか?

松本:実際の救護に携わられた方なので、当時の救護がどのように行われていたのかを教えてもらいました。その点については資料もほとんどなく、わからない部分も多かったので。また当時の印象に残っているエピソードもいくつか聞かせていただきました。死後硬直で動かなくなった母親の腕のなかで赤ん坊が泣いていた、というシーンが劇中にありますが、それは山下さんに教えてもらったものです。

©2025「長崎―閃光の影で―」製作委員会

主題歌は長崎出身の福山雅治がプロデュース・ディレクション、語り手には長崎で被爆した美輪明宏

—福山雅治さんの楽曲“クスノキ”を使用したいというのは監督の希望だったとか。

松本:そうですね。プロデューサー経由で依頼したところ、ご本人から「主演の3人に歌ってもらったほうが良いんじゃないか」とご提案いただきまして。楽曲の表現については福山さんにお任せしていたんですが、かなり細かくこちらの確認を取ってくれました。地元の喫茶店にいたら知らない番号から電話が掛かってきて、出たら福山さんのマネージャーさんで。それで「本人に代わりますね」と言われて「え⁉︎」って(笑)。そういう驚くこともありましたが、すごく丁寧に取り組んでくれたことが印象に残っています。

—10歳のときに長崎で被爆した美輪明宏さんも語り手として参加されていますね。

松本:本作の最初と最後に説得力を持たせられるのは美輪さんの声しかないと思い、今回オファーさせていただきました。収録のときにご自身の原爆体験やこの企画についてのお話もすることができて非常に貴重な経験でしたね。収録は一発目からバッチリだったんですが、美輪さん相手に一発で終わらせるのはもったいないと思い、勇気を出してリテイクをお願いしました。周囲は「本気で?」という感じで静まり返ってましたけど(笑)。でも美輪さんも嫌な顔ひとつせずそれに応えてくれて、2つの台詞を各3回ずつ録らせていただきました。

朝鮮人差別を描いた理由——戦争に関わると被害者と同時に加害者にもなる

—被爆者のうち1割が朝鮮人と言われているにも関わらず透明化されてきた歴史があるなかで、その被害と日本人による差別を描いたことに誠実さを感じました。その点を明確に描いた理由を教えてもらえますか?

松本:日本でもこれまでいろんな戦争映画がつくられてきましたが、被害者的な立場から「戦争はいけない」ということを描くものが多いですよね。間違いではないと思うんですが、それを美談にするような語り口には僕自身、かなり疑問を持っていまして。原爆に関していえば日本は落とされた側ではありますが、戦争という観点ではアジア各国などに対して侵略国でもあったわけですよね。戦争に関わるということは被害者と同時に加害者にもなるということであり、日本人が加害者だった過去があったという記録も長崎原爆資料館に残されている。だからこそ、実際にあった朝鮮人差別は盛り込まなければいけないな、というのは最初から頭にあったんです。

岩本:製作委員会外の第三者と話すなかで「その描写を外す考えはないのか」と問われることもありましたが、制作に携わった人間はみんな、そのシーンが必要だと強く考えていました。それは日本が加害者であることを強調したいからではなく、記録にも残されている事実を正しく表現したいという思いがあったからです。原爆と朝鮮人は深く関係していて、広島の平和記念資料館にも記載がありますし、その公園内にも韓国人原爆犠牲者慰霊碑が設置されているんです。

松本:僕が日本にいるからというのもあると思いますが、朝鮮人/韓国人被爆者の方々の声を聞く機会ってほとんどないですよね。日本人と同じでその人数もどんどん少なくなっていると思うので、個人的にも話を聞きにいきたいし、メディアの方々にもそういう機会を増やしてもらいたいと切に思います。

―在日朝鮮人2世である朴壽南(パク・スナム)監督が、娘の朴麻衣監督と製作した『よみがえる声』(8月2日公開)がまさに長崎・広島で被爆した朝鮮人の姿を描いていました。ぜひ本作と合わせて観てほしいですね。

松本:朝鮮人ではないですが、本作の参考にもなった『TOMORROW 明日』でもイギリス人捕虜に対する扱いの話がメインプロットに据えられているんです。その影響もあり最初の脚本段階ではアメリカ兵も物語に盛り込む構想をしていたんです。そこまで目を向けた結果、必然的に朝鮮人に起きたできごとも物語のなかに入っていったんですよね。

—軍国主義に傾倒する人々の暴力性や異様な価値観、空気感が人々の言動から浮き出ていたと思います。一方で、赤紙を受け取った岸本勝は「日本が始めた戦争、自分勝手なのは人殺しに巻き込む日本だ」と、当時では確実に非国民と言われるであろう、真っ当な発言をしますよね。

松本:まず、当時の軍国主義の雰囲気はしっかり描写したいと考えていました。ただそのなかでも勝のような人物がいないと語りきれないと思い、そういう役割を担ってもらいました。勝を演じた田中偉登さんと決めた裏設定があって、それは「勝の兄が戦死している」というもの。兄が戦死したという背景があれば、彼の父も母も戦争に疑問を抱き、あのような価値観を持ちうる可能性がある。かつ話している相手が許嫁であるスミに対してなので、あの発言もあり得るかなと考えて書きました。

—ただスミはその発言をはっきり非難します。

松本:スミのなかではああ言うしかないんですよ。彼女は軍国主義に染まり切ってはいないけど、社会的な規範からは逃れられているわけではないので、絶対にああいう言葉を言うだろうなと思いました。

©2025「長崎―閃光の影で―」製作委員会

—ほかにも印象的だったのが、最後にスミが叫ぶ「私はここにおるよ」という台詞でした。そこにはどのような想いを込めたのでしょうか?

松本:もともとは「死なれんよ」という台詞で、現場ではそう言っているんです。ただそれをつないで観たときに、この映画の締めとして「死なれんよ」というのは相応しくないと感じたんですよね。なので「ここにおるよ」にしました。この映画では全編を通じて「ここに一緒にいる」というニュアンスの台詞がよく出てくる。そういう文脈もあるし、もう亡くなられた被爆者の方々や、いまも戦争によって世界中で亡くなっている方々を偲ぶという意味でも、「ここにおるよ」という台詞が本作を締めてくれる気がしてアフレコで変更させてもらいました。

原爆をどう描くか。当事者であった祖父母に、もっと話を聞けばよかった

—原爆をどう描写するかについてはさまざまな議論があります。直近では『オッペンハイマー』でその描写を避けたこと、『エターナルズ』の抑えた原爆被害描写などが被害を矮小化していると批判されており、ジェームズ・キャメロンが手掛ける『Ghosts of Hiroshima』で「ありのまま原爆を描きたい」という監督の発言が注目を集めました。その原爆の表現について、どのように考え、アプローチをしたのか教えてください。

松本:当時の凄惨な状況を再現すると、まずレイティングの関係もあり映画を観る人がかなり少なくなる。かつ、それを実現しようと思うと途方もない撮影時間がかかるし、単純に難しい。今回はそこまで残酷な表現はしないということを制作チーム内で話し合いました。突き詰めた表現をしたいという気持ちも正直ありましたが、そういったリスクが大きいですし、看護学生3人の視点から語られるため被害の全貌が映るわけでもないと考え、いろんなバランスを考えた表現にしています。3人の姿から何かを描こうとするうえで、刺激が強すぎる映像は作品全体のテーマを奪ってしまう可能性もあるので。ただ、そのなかでも崩壊した建物や瓦礫に覆われた街などはできる限りこだわって再現した部分でもありますね。

©2025「長崎―閃光の影で―」製作委員会

—それぞれ長崎と広島の被爆3世であるお二人が、当事者を祖父母に持ったことで印象に残っていることはありますか?

岩本:祖母に関してはそれほど重度ではなく、直接話を聞くこともなかったので、実際にどれだけ大変な想いをしたかということは知らないんですよね。もう亡くなってしまっているのですが、いま思えば「いろいろ聞かせてよ」って言えば良かったなと。当時は僕も子どもでしたし、広島は生活と原爆が当たり前に隣接しているので、みんなあえて聞かないし話さない。ただ、親戚のひとりが原爆によって全身にやけどを負っていて、定期的に病院に通っていたのを見て、子どもながらにつらいだろうなと思っていたのは記憶に残っています。その人にも勇気を出して原爆について聞くことができれば……といまさらながら思いますが。

松本:岩本さんと同じく僕も祖父と直接被爆体験の話はしていないんですが、この作品の準備中に祖父の名前をインターネットで調べたら、短い手記が出てきたんです。被爆したときに友達のような人物をみつけたけど、近づいたら恐ろしくて逃げてしまった、という体験談が新聞に掲載されていて、アーカイブとして残っていたんですよ。救護とは関係がないのでそこに記されたエピソードは盛り込みませんでしたが、僕が制作するうえですごく重要なアイテムでした。それがあったからこそ、本作を個人的なかたちで取り組むことができたので。すべての映画に対してそうなんですが、僕は作品の題材や物語と個人的な結びつきがほしいとつねに考えているんです。たとえ技術的にどれだけ上手くやっても、自分から離れたところにあるものだとその芯に届かない気がしていて。だからこそ、この作品と個人的に向き合えたのはすごく良かった。もともと被爆3世なので接点はあるんですが、この祖父のできごとによってより一層、結びつきを感じることができたと思います。

—長崎と広島出身のお二人が、原爆に対し、ほかの地域との温度差を感じることはありますか?

岩本:ものすごく感じます。おそらく長崎もだと思いますが、広島だと7月くらいから原爆投下の日が近づいている、という空気が漂うんですよね。広島はずっとカープのことで盛り上がっていますが、スタジアムでも8月6日には特別なイベントが行われますし、テレビでも原爆のことを積極的に取り扱うため、みんな夏休みの時期=原爆という感覚が染み付いている。だから東京に来たときに「8月6日に何かあるのかな?」と思ったら、何もなくて驚きました。ずっと過去のことに向き合えというわけではないんですが、それでも8月6日と9日のあの瞬間は記憶に残さなくてはいけない。それがここまで何もないとなると、メディアのあるべき姿についても考えてしまいますよね。

松本:長崎でも広島と同じく、伝えられるべき歴史ということで、その時期が近付くとみんな原爆のことを意識します。でも東京だと、8月6日ですらそれですから、8月9日はさらに何もない。ただ、『オッペンハイマー』が公開されたときや、本作の撮影中も思ったことなんですが、日本人としての意識のどこかに原爆というものが強く存在する気がしていて。本作の撮影現場にいた長崎県民は僕だけで、広島県民もいなかったんですが、原爆を扱う以上はしっかりしたものをつくらなくては、という意識がすごく強かったんです。みんな、どこかには原爆のことを考える気持ちはあるんじゃないかなと思いますね。

核戦争の足音すら聞こえるいま……。ナショナリズムを煽らず恐ろしさを伝える

©2025「長崎―閃光の影で―」製作委員会

—ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルによるガザでの虐殺をはじめ、戦後80年となったいまも世界では血が流れ続けています。さらに沖縄・南西諸島の軍事要塞化は進み、アメリカはイランの核施設を攻撃するなど、核戦争の足音すら聞こえる現状をどう思われているか聞かせてください。

岩本:我々は実際戦地で状況を見たわけでも、体験したわけでもなく、あくまで映像を通してしか知ることができないので、それをいかにつらく大変かと表現することすら失礼では、と思う部分はあります。ただ、きっと想像もできないほど悲惨な現実がいまこの地球では起きていて、この映画の主人公のような若者や子どもの命が次々奪われている。「まだやんの?」というのが率直な想いです。80年前にこれだけの犠牲があって、いったん世界的な戦争は終わったように感じていても、結局同じようなことが繰り返されて。そして、ここにきて核攻撃を正当化するような発言まで出ている。実際に核攻撃するかどうかにかかわらず、そのような発言があること自体に驚きを隠せません。残念ながら我々には戦地に行って何かをするという勇気はないので、エンタメや映像の力を使って、一人でも多くの人に戦争の恐ろしさを伝えていくしかないのかなと。そして月に一度、年に一度でもいいので「戦争って嫌だよね」と、誰かと共有する時間が、この作品をきっかけに生まれてくれるといいなと思います。

—とりわけ最近は戦争体験者が減りつつあるので、映像作品で戦争を語るというのはとても重要であると感じます。

松本:戦争の恐ろしさを伝えようという意図であればもちろん良いのですが、少し間違うと極端なナショナリズムを煽る道具にもなり得るので、簡単な気持ちでやってはいけないなと感じます。僕らは簡単にはやっていないつもりではあるんですが。ただ僕自身もいろんな映画から反戦のメッセージを受け取ってきたので、誠心誠意向き合ったうえでつくられて、考え抜かれた思いが届けられる力強い作品であればどんどん出てきてほしいなとも思います。

©2025「長崎―閃光の影で―」製作委員会

—最後に、つくり手として本作を観た人にどのようなことを受け取ってもらいたいですか?

松本:役者やスタッフのみなさん、そして僕自身がいろんな想像力を使って、極限まで当時の人たちの思いや状況、空気に近づこうとしました。この題材で僕からあえて「このメッセージを受け取って」というのはおこがましいのでありませんが、多くの人が『長崎―閃光の影で―』をご覧になって、当時の長崎や8月9日に起きていたことに想いを馳せていただけるとうれしいなと。それでみなさんがそれぞれ戦争や核兵器、そして平和について考えてくれることを切に願います。

岩本:「被爆者がいなくなる時代が近づいている」という話を聞くことが多くなっているんですが、被爆を体験した方の話を直接聞けなくなることがすごく怖いんです。だからこそ戦後80年経ち、40歳近くのちょうど真ん中くらいにいる我々が、次の世代に残すためになにかしなくてはいけないと感じていて。そんな私がこの映画で伝えたいのは、ポスターにも入っている「決して忘れられない日々がある」という言葉です。みんなそれぞれ事情があるので、平和や反核のために何かしらの活動をしないといけないとは思いませんが、それでも「決して忘れられない、忘れてはいけない日々がある」ということは伝わってほしい。とりわけ本作の主演の3人のように若い世代に観てもらって、かつてこういう日々があったこと、今でも地球上で起きているということを知って、忘れないでほしいと思っています。

- 作品情報

-

『長崎―閃光の影で―』

『長崎―閃光の影で―』

2025年8月1日(金)からTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開

原案:『閃光の影で―原爆被爆者救護 赤十字看護婦の手記―』(日本赤十字社長崎県支部)

監督:松本准平

脚本:松本准平、保木本佳子

主題歌:“クスノキ ―閃光の影で―”(アミューズ/Polydor Records)

作詞・作曲:福山雅治 編曲:福山雅治/井上鑑 歌唱:スミ(菊池日菜子)/アツ子(小野花梨)/ミサヲ(川床明日香)

- プロフィール

-

- 松本准平 (まつもと じゅんぺい)

-

1984年、長崎県生まれ。被爆3世。 東京大学工学部建築学科卒業、同大学院建築学専攻修了。吉本総合芸能学院(NSC)東京校12期生。カトリックの家庭に生まれ、幼少期からキリスト教の影響を強く受ける。2012年、劇場デビュー作となる『まだ、人間』を発表。2014年、商業映画デビュー作として、芥川賞作家・中村文則の原作を映像化した『最後の命』を発表、NYチェルシー映画祭でグランプリ・ノミネーションと最優秀脚本賞をW受賞。2017年、『パーフェクト・レボリューション』公開、第25回レインダンス国際映画祭正式出品。22年、『桜色の風が咲く』公開。2023年、『車軸』公開、第47回サンパウロ国際映画祭ほか数々の映画祭に招待される。

- 岩本炯沢 (いわもと けいた)

-

1988年、広島県生まれ。被爆3世。シャインパートナーズ株式会社代表取締役、スカイキャッスルフィルム 代表取締役。

- フィードバック 18

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-