MIDI音源でカエルの死骸をコントロールする『ゾンビ・バレエ』や、ぶっ飛んだキャラ設定の『子宮戦士』がシュールなバトルを繰り広げるSFアニメ。さらには、自らの顔をかたどった巨大凧が長髪を振り乱して空を舞う、禍々しくも美しい映像作品。

1984年生まれのルー・ヤン(陸揚)をわかりやすく紹介するなら「中国ミレニアル世代の女性アーティスト」だろう。先行世代の一部アーティストに見られた過激さの遺伝子を受け継ぐようでもあり、一方で幼いころから日本のポップカルチャーに親しみ、ネットで注目を集めてきた現代っ子でもある。しかし、彼女はそうしたカテゴライズなどどこ吹く風で、個人的かつ普遍的な探求に突き進む。

「アート界には興味がない」と言い放つが、2015年の『ヴェネチア・ビエンナーレ』では中国館の出展作家に抜擢され、この夏は東アジア文化都市2017京都『アジア回廊 現代美術展』に参加。さらに日本初個展が、年明けに東京のスパイラルで予定されている。CINRA初インタビューとなった今回、あくまで自身の関心を追い求める彼女の作家道に迫った。

目指したかったのは、特定の文化的背景や文脈から離れても何かが伝わる、誰が見ても伝わるもの。

―ルーさんは子供のころから日本のアニメや漫画が大好きだったそうで、今日のインタビューの待ち合わせ場所である中野ブロードウェイも、お気に入りスポットのようですね。

ルー:上海で生まれ育ち、小さいころに日本のアニメに出会いました。『鎧伝サムライトルーパー』や『宇宙の騎士テッカマンブレード』『聖闘士星矢』などなど。男子が好きそうなものが多いですね(笑)。それと、『新世紀エヴァンゲリオン』も大好きです。そのうち漫画も読み始め、さらに欧米のコンテンツにも触れるようになりました。そんな体験から、自分もいつか創造的な仕事につきたいと思うようになったんです。

―それは何才くらいのころ?

ルー:小学校くらいかな。好きな漫画本を買うお小遣いを貯めようと、食べるものを節約するような子どもでした。同じ趣味の友達は少なくて、学校ではちょっと珍しいジャンルに詳しい子という感じ。でも高校生になるとアニメや漫画好きの子も増えて、クラスで席が隣だった友達なんかは、BL漫画好きでしたね。

―その後、中国美術学院に進んだ経緯は?

ルー:第一に、当時の私にはアニメーターや漫画家になるという選択肢が、全く思い浮かばなかったから。産業、職業としても、当時の中国ではまだポピュラーではなかった気がします。第二に、これがより重要ですが、特定のジャンルに縛られずいろんな表現を試したかった。ふり返って考えると、表現の形式よりもコンセプトを重視したかった、とも言いかえられそうです。

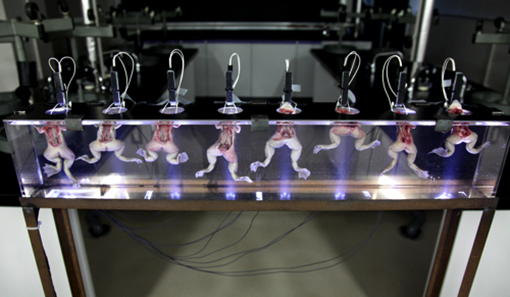

―2次元コンテンツに親しんできたルーさんですが、その作品は現実の身体への強烈な関心をうかがわせます。例えば、2011年の作品『復活!カエルゾンビ水中バレエ!』(Reanimation!Underwater Zombie frog ballet!)。これはMIDI機器に同期させた電極を介して、水槽に並んだカエルの死骸にバレエを踊らせるという、物議をかもす試みでした。

『Reanimation! Underwater Zombie frog ballet!(復活!カエルゾンビ水中バレエ!)』

(vimeoで見る)

ルー:「過激な表現をして注目されたいだけだ」と批判もされました。でも、私はこれが恐ろしいものとは思わなかったし、自分の興味に忠実に作ってきただけです。なぜこういう世界に惹かれるのかは、自分でもわからないのですが(苦笑)。

大学での専攻はメディアアートで、神経科学や「コントロール」というキーワードに強い関心を持ち続けてきました。その上で目指したかったのは、特定の文化的背景や文脈から離れても何かが伝わる、つまり誰が見ても伝わるものです。

©MADSAKI/Kaikai Kiki Co.,Ltd.All Rights Reserved.

―この作品で考えたことを、もう少し詳しく教えてもらえますか?

ルー:私たちは何かの生死を、「動いているかどうか」で判断する部分が大きいですよね。そこから色々な可能性について考えました。例えば、ある人物が生きているかどうかは「周囲とインタラクションできるかどうか」がひとつの判断基準になる。

そして、ここで扱ったのはコントロールされたゾンビみたいな存在だけど、インタラクションしているとも言える。この作品はそうした問題にフォーカスし、考えてみたものです。また、人間は様々な限界を抱えながら、環境や病などにコントロールされ、かつそれに抗ってコントロールすることを試みる。そうした世界に、とても興味があるんです。

―『子宮戦士』(2013年)はカエルの作品とは対照的に、美形キャラが登場する3Dアニメ作品。パッと見にはSFバトルものの突飛なパロディー風で、ビデオゲームや写真作品にも展開した異色作ですが、ここでもいま話してくれたテーマは通じていそうですね。遺伝や生殖をモチーフにした世界で、主人公が何か大きな存在(進化や生存の危機?)と戦います。

『Uterus Man(子宮戦士)』(vimeoで見る)

ルー:発想のきっかけの一つは、日本のエイセクシュアル(asexal:無性愛者)の男性、杉山真央さんを知ったことです。2012年、彼が自分の生殖器を調理してゲストに振る舞う食事会を行なったという「事件」が、中国でもニュースになりました。

私が興味を持ったのはその行為自体ではなく、そこに至った理由。アーティストでもある彼があるインタビューで語った「自分が男であろうと女であろうと関係ない、ただ創造したいだけ」という趣旨の発言に心を動かされました。それでコンタクトを取って、コラボレーションに発展したんです。

ジェンダーに関する世間の議論を、少し冗談めかして扱った部分もあるかも。

―杉山さんへのコンタクトは、どのように行ったのですか?

ルー:まずTwitterをフォローして、あの事件にはふれず、杉山さんのウェブサイトにある作品に興味を持ったとメッセージを送りました。彼もそれが新鮮だったようで返信をくれて。彼の考えや感じ方には、私も共感する点がありました。例えば、現代人が家から外へ一歩出た瞬間に、社会的に様々なものを背負わなくてはならない感覚と、そこへの疑問は私にも常にあります。

―『子宮戦士』は、両性具有的、またはジェンダーレス的な容貌の主人公が、子宮の構造や機能をモチーフにした戦闘能力で戦うストーリーです。そこにセックス(生物学的性別)とジェンダー(社会的・心理的性別)についてのメッセージもあるのかと思っていましたが、お話を伺うと、そこにあるのはむしろ性別さえ超えた視点?

ルー:この作品からフェミニスト的メッセージを読み取る解釈もよく聞くのですが、私としてはそういうものとは無関係に作ったものです。むしろジェンダーに関する世間の議論を、少し冗談めかして扱った部分もあるかもしれません。

―それはそれで、また挑発的かも……。

ルー:アーティストとして生きていく上でしばしば困ってしまうのは、「自分語り」を求められることです。私としては「中国の次世代 女性アーティスト」みたいなラベルを背負わされず、ただ身体をひとつのツールとして表現したいだけ。自作の多くをネットで公開しているのも、作り手の人種や年齢、性別とは一切関係なく「作品そのもの」を見てもらえたらと思うからです。

―自分自身や人間について、身体を通じて考えるのがルーさんの作風かと思いますが、それを効果的に伝えるために、いわば実体がないとも言えるネットやデジタル映像を駆使している。その点も印象的です。

『Lu Yang Delusional Mandala』(2015年)では、自らの顔を3Dスキャンし、そのデータを性別不明の身体に乗せてヒューマンシミュレーターを作成。これを用いて、精神世界や生死の境をめぐる、タイトル通りの「妄想の曼荼羅」が描かれます。

『LuYang Delusional Mandala』(vimeoで見る)

ルー:まず、私が作品で身体を扱うのは「文化や文脈に依存なく、すべての人間に共通するもの」だからという点が大きいんです。その上でこの作品では、意識というものが脳の内側、外側いずれに存在するのか? について語ろうとしました。最近は「脳と意識」にフォーカスした作品が多く、これは自分の中でずっと続いているテーマでもあります。

インターネットは私にチャンスを与えてくれました。外の世界に出るのが苦手な私は、ネットで作品を発表することで、キュレーターや各種メディアと出会えたので。今はこうして取材も受けますが、本当は引きこもりタイプです(苦笑)。

―出で立ちやお話ぶりからは、そんな風に思わなかったので意外です。でもそれこそ、僕らがふだん判断基準にしているものが、いかに曖昧かということでもありますね。

結局、神々や宗教に形を与えるのもまた人間である、ということ。

―2015年の『ヴェネチア・ビエンナーレ』の中国館に出展された映像作品『Moving Gods』では、仏教の守護神たちが描かれます。しかし、これに扮したのはいずれも非アジア圏も含む、多様な人種の男性たちでした。

『Moving Gods』(vimeoで見る)

ルー:宗教について私がよく考えるのは、それを象徴する代表的なイコン(聖像)の捉え方さえ、文化的背景によって変わるということです。例えば仏陀も、インドではインド人的な、日本では日本人的な容貌や性格で伝わっている。一方で、私個人の中では「金剛力士」はなぜか黒い肌でマッチョな身体、という勝手なイメージを抱いていたりします。結局、神々や宗教に形を与えるのもまた人間である、ということですよね。

―仏の身体的特徴というと、「三十二相八十種好」(32の大きな特徴と80の細かい特徴)というのも聞いたことがあります。

ルー:自分の顔を隠せるほど長くて広い舌や、膝まで届く長い両腕。耳が肩まで届くほど長い、というのもそうですね。いずれも「善きもの」としてイメージされたのだと思いますが、私はどうもそこから良いイメージを感じ取れません。本当にそんな人間が歩いてきたら、すごく怖いですよね?(笑)

ルー:だからこれらの特徴はイメージの定義やその固定化ではなく、むしろ枠組みに縛られた考え方を超えていくという意味で捉えられないか、と考えました。

―ユニークな考え方ですね。

ルー:そうした「与えられた枠組み」って、宗教を信じる人々に限らず、誰にでもあると思うんです。私自身、アーティストとして「枠組み」から常に自由でありたいと願っているけれど、例えば「地球人」という枠にはどうしたって制限される、とも言えます。

―より上の世代のアジアのアーティストだと、西洋的 / 東洋的なものを入れ替え、揺さぶる試みは多くなされてきたと思います。でもルーさんの考えは、より個人的かつ俯瞰的な感じでしょうか。それを新世代と呼んでしまうと、また「枠組み」的思考に陥ってしまいそうですが、世代について思うことは?

ルー:ラベルを背負わされたくはないけど、外界に何かを発信すれば、どうしたってカテゴライズされることは避けられない。だから一番大事なのは、自分が気になるかどうかだと思う。

私の興味はとにかく内的な物事に向かっていて、世代論みたいな話も関心外です。もちろん、上の世代には彼らの背景や歴史があるのだと思う。ただ、私はそれについては何とも言えません。正直に言うと、「アート界」というものにも興味がない。好きな作家もごく少数だし、いずれもいわゆる「アート的」な作風ではないんです。

世界を理解するために、私はアニメや漫画から学ばせてもらった。

―それでは、ルーさん自身が目指すアートの形とは?

ルー:例えば、アニメや漫画の表層だけを見て「表現として浅い」などと言う人もいます。でもよく見れば、そこにも哲学的な問題を表現したものは数多いことがわかる。

仏教には「八万四千の法門」(仏陀の説いた教えの全体を総称していう。仏教において多数、無数を表す語)との言葉もあり、私たちが世界を理解するための方法は、ひとつではなく様々あるはずです。

―たしかにそうですね。

ルー:世界を理解するために、ある人は難しい哲学書に挑むかもしれないけれど、私の場合はアニメや漫画から深いものを学ばせてもらった。だから、自分の作品もそういうものになれたら嬉しいです。とっつきやすい入口があって、そこからさらに潜るように、色々なものを味わってもらうこともできる。そんな作品や展示ができたらと常に考えています。

―近況についても教えてください。まずは、京都で開催中の『アジア回廊 現代美術展』に出展している映像作品『LuYang Gong Tau Kite』。ルーさんの顔をリアルに再現した大凧が、長い黒髪をなびかせて大空をたゆたう様は、禍々しさと美しさが共存しています。

『LuYang Gong Tau Kite』(vimeoで見る)

ルー:『Gong Tau Kite』はタイの黒魔術の名前で、自らの身体を凧にして飛び立たせるというもの。初心者は内臓を、達人は頭だけを空に解き放つことができるそうです。そこで私は、その2つの凧を作ったんです。幼いころ、暗闇に浮かぶ頭部だけの幽霊と出くわす、という妄想に取り憑かれていました。今でも、この世を離れた自分の頭が上海の空に浮かび、街に微笑むという夢を見ます。前世の記憶かな? と思ったりしますが、そこでは私は自身の身体を感じ取れないのです。タイの黒魔術を初めて知ったとき、まさに幼いころからのあの感覚ではと思いました。

―この作品では、CGやデジタル映像ではなく、実物の凧を作り、実際に飛ばしていますね?

ルー:なぜそうしたかと言えば、自分のファンタジーをリアルな物質世界で現実化してみたかったから、というのが答えです。とてもシュールリアルに見えますが、リアルでもある。実際にやってみると、私自身にとってもすごく奇妙な感覚でした(笑)。

―自分の顔を巨大化させる作品としては、横浜の象の鼻パークで昨年(2016年)に初公開した『power of will final-shooting』もありました。

『power of will final - shooting』(vimeoで見る)

ルー:そうですね。両目からレーザー光を空に向けて放つ作品です。これは前述の『delusional mandala』と『Gong Tau Kite』を組みわせて生まれたものとも言えます。こんな風に、全ての作品は互いに繋がり合う関係にあるんです。

―来たる1月には、表参道にあるスパイラルの個展があります。新作を構想中と聞きました。

ルー:はい。まだ詳しくお話しできる段階にないのですが、過去作と関連しながら、作品世界を広げていくことになると思います。その上で、脳科学やテクノロジー、人の意識と意思、宗教、信念についてのアイデアをめぐる展覧会にしたいですね。

脳は人間のコントロールセンターであり、夢野久作の小説『ドグラ・マグラ』の中国語タイトルでもある『脳髄地獄』をキーワードに構想しています。そして今回も、お客さんにとっては少し刺激的な部分が多いものになるかもしれません。

- イベント情報

-

- 『ルー・ヤン展(仮称)』

-

会期:2018年1月5日(金)~1月14日(日)(予定)

会場:東京都 表参道 スパイラルガーデン(スパイラル1F)

- 店舗情報

-

- まんだらけ

-

住所:東京都中野区中野5-52-15

時間:12:00~20:00 休日:無休

- Bar Zingaro

-

住所:東京都中野区中野5-52-15

時間:11:00~21:00

- プロフィール

-

- ルー・ヤン

-

1984年、中国生まれ。2010年に中国芸術院を卒業し、現在は上海を拠点に活動。科学、生物学、宗教、大衆文化、サブカルチャー、音楽など、さまざまなテーマを主題とし、映像やインスタレーション、デジタルペイントを組み合わせた作品を制作。生物学的技術そのものや、テクノロジーと感覚や感情の関係に焦点をあて、生命の"はかなさ"や"脆さ"を人体解剖学の観察・表現を通して模索する。フランス、イギリス、韓国、オランダ、アメリカ、スペイン、リトアニア、デンマーク等での展覧会開催など、国際的に活動。2018年、年明けにスパイラルガーデンにて日本初の大規模個展を開催する。

- フィードバック 22

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-