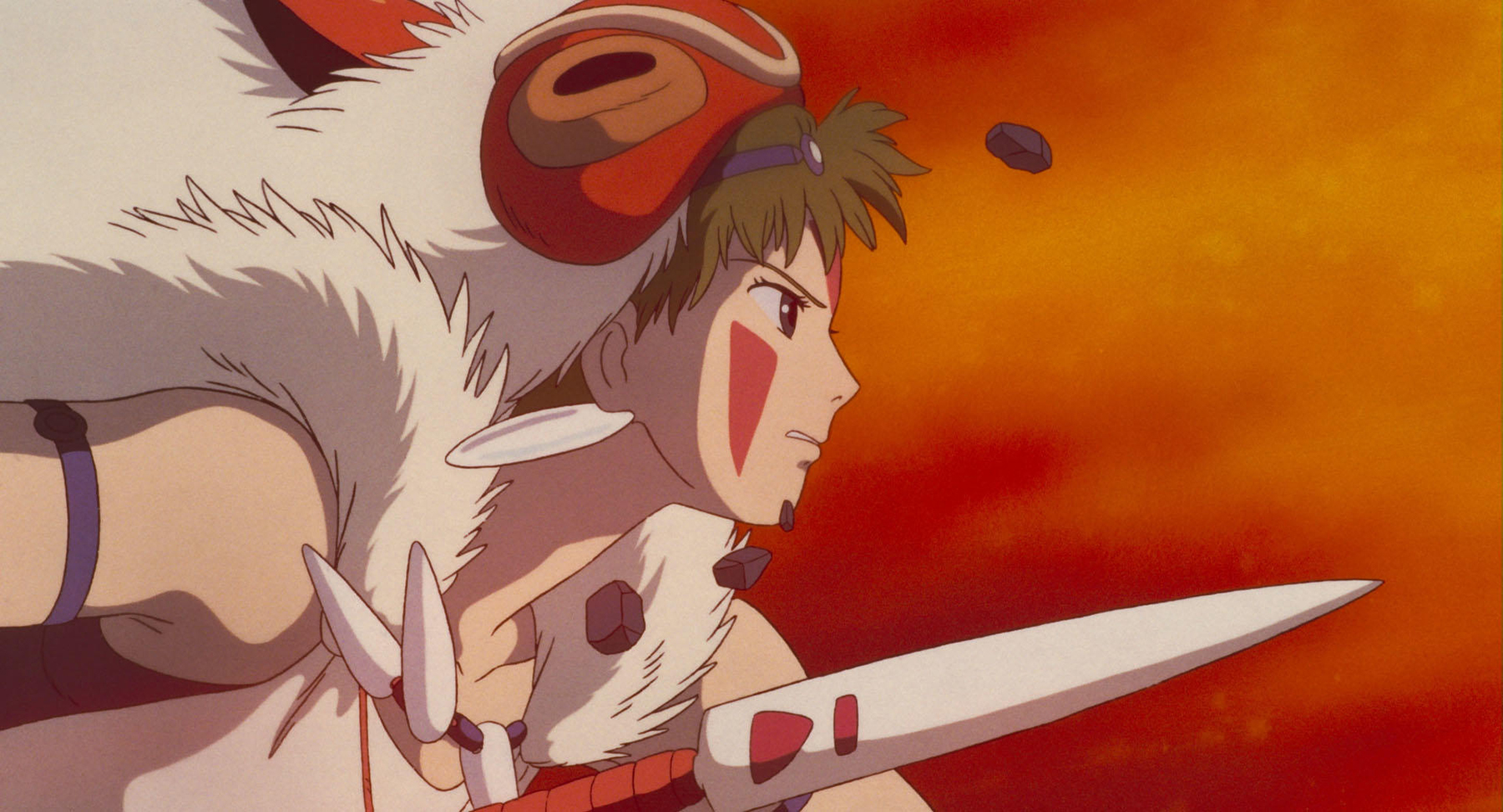

メイン画像:© 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

「この作品には、時代劇に通常登場する武士、領主、農民はほとんど顔を出さない。姿を見せても脇の脇である。

主要な主人公群は、歴史の表舞台には姿を見せない人々や荒ぶる山の神々である」(宮崎駿、記者発表資料(1995年) / 劇場版パンフレット(1997年)=※)

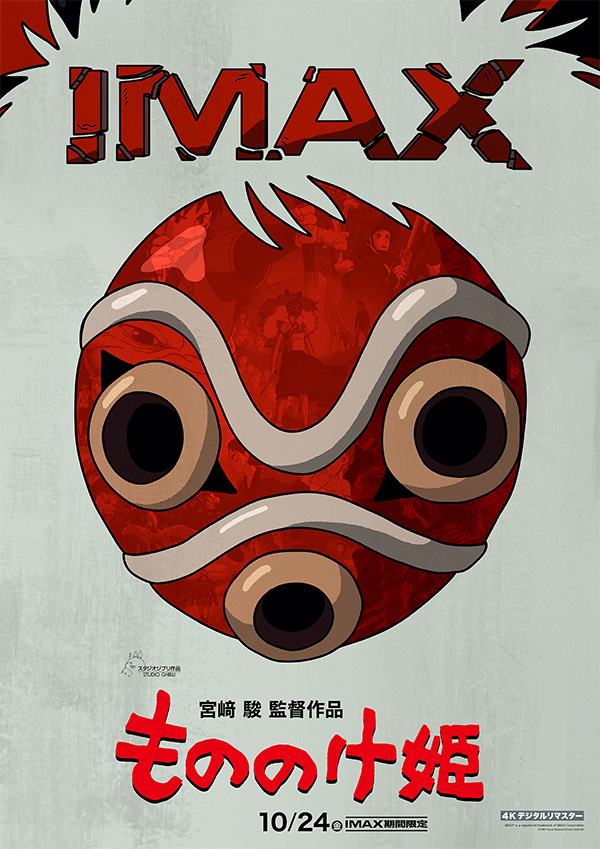

1997年に劇場公開された『もののけ姫』は、歴史の主軸ではない「周縁」の人々、そして神々を描く。自然と人間の共生というテーマは現代にも通じ、公開から約30年が経とうとするいまでも、多くの人の心を掴んで離さない。そんな本作が10月24日から、全国でIMAX上映される。

劇場版パンフレットには、こうも書かれている。「これらの設定の目的は、従来の時代劇の常識、先入観、偏見にしばられず、より自由な人物群を形象するためである。最近の歴史学、民俗学、考古学によって、一般に流布されているイメージより、この国はずっと豊かで多様な歴史を持っていた事が判っている」。つまり、宮崎駿監督が、それらの学問を下敷きにして『もののけ姫』の世界を構築していったということだ。

本稿では民俗学者の畑中章宏が、作品に散りばめられた「謎」を掘り起こしていく。さらに、本作をより深く楽しむために、参考となる書籍もたくさん紹介してもらった。ディダラボッチやエボシ御前、乙事主(おっことぬし)やジコ坊らにまつわる素朴な疑問について、民俗学の視点から紐解いていこう。

※『スタジオジブリ全作品集』(講談社)より引用

もののけ姫 4Kデジタルリマスター・IMAX期間限定上映決定!

『もののけ姫』に映るもの大小、民俗学の知識でより深く楽しめる

宮崎駿監督が無類の読書家であることは、よく知られていることだろう。

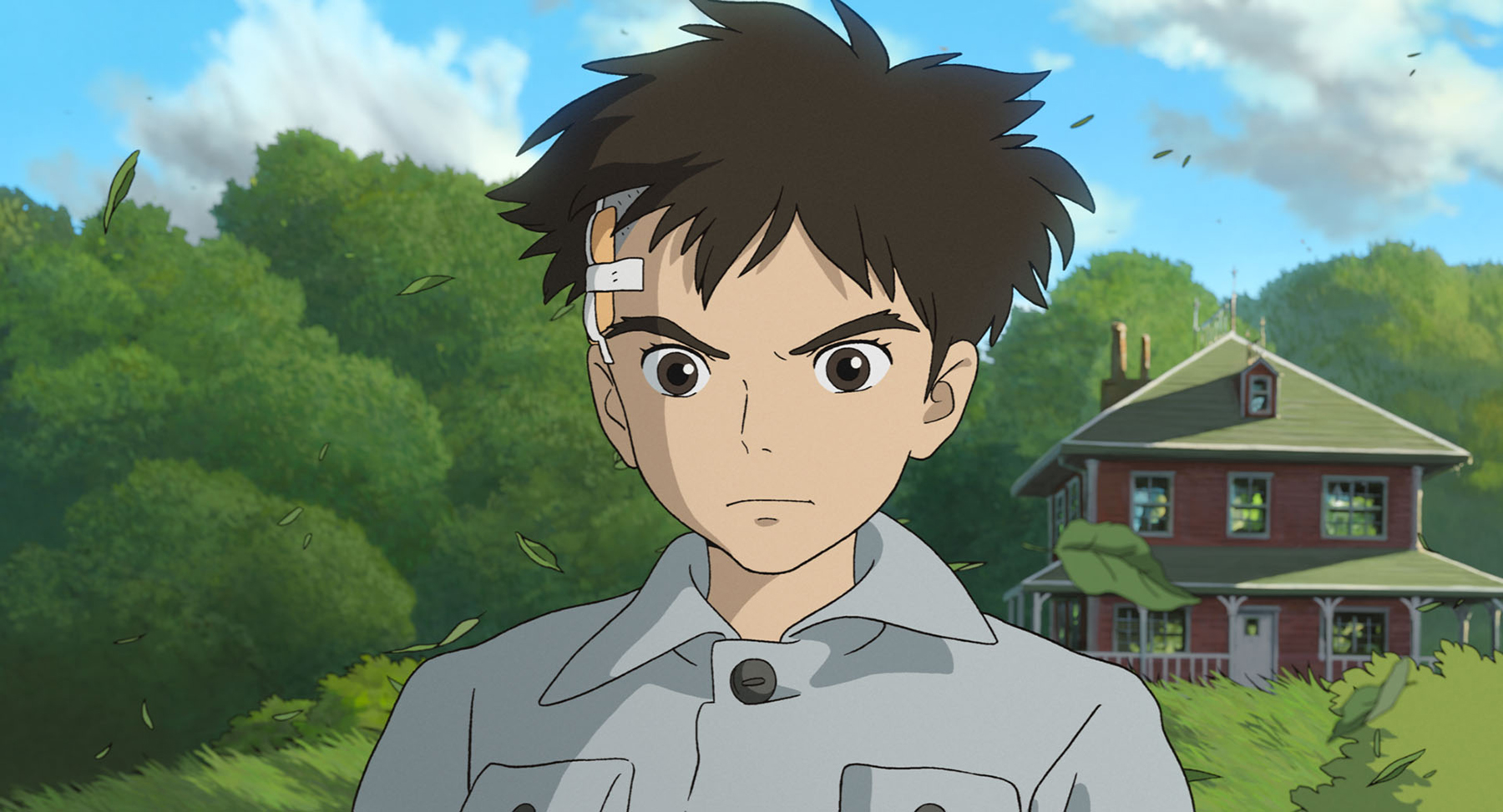

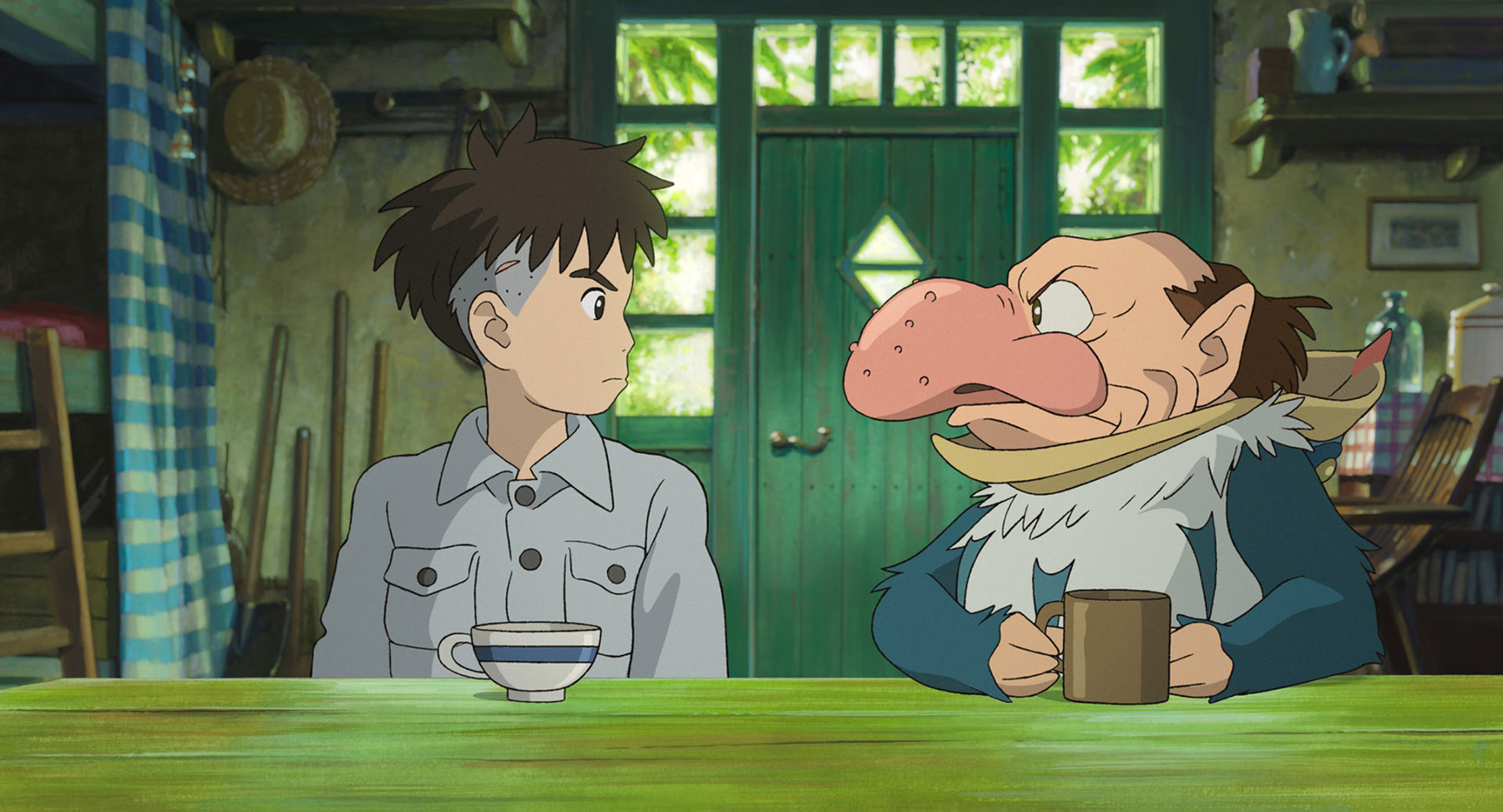

このために新作が公開されるたび、ストーリーそのものや、登場人物、風景のみならず、一瞬しか映らない小さなものに対しても、ネタ元探しが行われる。『君たちはどう生きるか』公開時に私が書いた「宮﨑駿監督『君たちはどう生きるか』を民俗学から読む。鳥と異界、「産屋」のタブー、ワラワラについて」も、そんなよくあることのひとつだ。

宮崎作品については、新作にかぎらず過去作についても、ネタ元探しが行なわれ、なかでも『風の谷のナウシカ』(1984年)、『となりのトトロ』(1988年)、『もののけ姫』(1997年)『千と千尋の神隠し』(2001年)などは、そうした「深掘り」がおさまることはない。

『もののけ姫』については、その世界観、歴史観が、植物学者・中尾佐助(1916~1993)の照葉樹林文化論(『栽培植物と農耕の起源』ほか)、歴史学者・網野善彦(1928~2004)の日本中世の民衆に関する著作(『無縁・公界・楽』『日本中世の民衆像』『東と西の語る日本の歴史』『中世の非人と遊女』など)に負っていることは、宮崎自身の発言などからみても確実なことである。

しかし本稿では、民俗学者である筆者の立場から、宮崎監督が『もののけ姫』をつくるにあたって、民俗学の成果を存分活かしているのではないか、という仮説を立ててみたい。ストーリー、登場人物、風景、そして一瞬しか映らない小さなものに、どんな意味や背景があるのか? そういった素朴な疑問が、民俗学の知識によって補完されることで、『もののけ姫』をより深く楽しめることは間違いないだろう。

© 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

ディダラボッチと柳田国男の『ダイダラ坊の足跡』

あらためて「民俗学」とは、風習、伝説、祭礼などの民間伝承や有形 / 無形の文化資料を研究対象とし、その歴史的変遷や意味を明らかにする学問である。そして日本でこの民俗学を推し進めたのは、『遠野物語』で知られる柳田国男(1875~1962)だった。

宮崎作品では『風の谷のナウシカ』『となりのトトロ』『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』などにも、民俗学の影響がそこかしこに見られることは、これまでも論じられ、考察されてきた。本稿ではあらためて、『もののけ姫』にちりばめられた民俗学的な要素を抽出し、それがどんなこの学問の成果と関連づけることができるのか、整理を試みようというわけである。

宮崎がプロデューサーの鈴木敏夫に向けて、民俗学者である宮本常一(1907~1981)の『忘れられた日本人』を読むように薦めたことは、鈴木の口から繰り返し語られている(※)。宮本常一の民俗学が、『もののけ姫』を観賞するうえで示唆に富むことは後述する。

一方、日本民俗学の始祖である柳田国男の著作も宮崎は熟読し、意識的にせよ、無意識にせよ、さまざまな作品に反映していることは明らかだ。たとえば『もののけ姫』に登場する「ディダラボッチ」は、柳田が『ダイダラ坊の足跡』で、まさにその足跡をたどったダイダラ坊の名前を反映していることだろう。

※筆者注:『鈴木敏夫を宮崎駿につなげた232冊 ジブリ作品を育てた本の森』AERA編集部、2014年ほか

ディダラボッチ © 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

東京市はわが日本の巨人伝説の一箇の中心地ということができる。我々の前住者は、大昔かつてこの都の青空を、南北東西に一またぎにまたいで、歩み去った巨人のあることを想像していたのである。しこうして何人が記憶していたのか知らぬが、その巨人の名はダイダラ坊であった。- 柳田国男『ダイダラ坊の足跡』(※)

『もののけ姫』のディダラボッチは、シシ神の夜の姿で、「タタラ場」の近くにあるシシ神の森に出現する。しかし、柳田のダイダラ坊は、世田谷区の「代田橋(だいたばし)」に名前を残すように、東京から関東各地に痕跡を残しているので、身近に感じる人も少なくないだろう。

※筆者注:柳田国男『一つ目小僧その他』に収録

たたら製鉄と隻眼の神の関係。エボシ御前の由来に、鬼退治のおとぎ話の存在も

エボシ御前 © 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

『もののけ姫』の主要な舞台である「タタラ場」は、女性のリーダー「エボシ御前」が率いる製鉄に従事する人々の村である。差別された人々を受け入れるこの共同体は、網野善彦の歴史学、とくに『無縁・公界・楽』で注目されるようになった「アジール」、つまり聖域、自由領域、避難所のひとつではないか、というのが多くの人の見方である。

たたら製鉄は、これまで多くの民俗学研究者を惹き寄せてきた。なかでも谷川健一(1921~2013)は、主著『青銅の神の足跡』で片目の神、片目の妖怪、片目の動物といった隻眼の伝承がある地域と、古代の「鍛冶場=タタラ場」の分布が重なることを指摘する。そのうえで、鍛冶場で働く人々が片目で炎を見続けるため、年老いると片目が見えなくなること、鍛冶の神である天目一箇神(あめのまひとつのかみ)がこのような姿をしていることと結びつけている。

なお日本の民俗における片目については、自身が隻眼だったラフカディオ・ハーン(小泉八雲)を取り上げた拙著『小泉八雲 「見えない日本」を見た人』にも詳しい。

© 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

「エボシ御前」の名前の由来も、民俗学を紐解けば、はっきりとしている。

立烏帽子という珍しい女賊の名は、いつからともはっきりせぬが、ずいぶん久しい間世に知られていた。伊勢の鈴鹿山に立て籠って、また鈴鹿御前とも呼ばれ、奥州の魔神阿黒王(あくろおう)の妻であり、自身もまた怖るべき妖女であった。それが後には阪上田村五郎と契って、手引をして阿黒王を攻め滅さしめたというのが、この物語の最も普通の形であって、因幡の西日天王のいたって異様なる鬼退治も、骨子においてはこれとひとつである。- 柳田国男『立烏帽子考』(※)

一勇齋國芳画「東海道五十三對」より『土山』、坂上田村麻呂が清水観音の化身である女性の力を得て鈴鹿山の悪鬼を打ち滅ぼした情景を描く[CC BY-SA(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuniyoshi_Tsuchiyama.jpg)],via Wikimedia Commons

アシタカはエミシ(蝦夷)一族で、征夷大将軍・坂上田村麻呂率いる朝廷軍と戦ったアテルイの血を引くという。こうしたアシタカの出自は、柳田国男『立烏帽子考』の、「立烏帽子=鈴鹿御前」が阿黒王(悪路王)の妻で、阪上田村五郎(坂上田村麻呂)を手引きして阿黒王を滅したという伝承と符合する。つまり『もののけ姫』のエボシvsアシタカ/アテルイvs坂上田村麻呂の構図と一致しているのである。

また宮崎監督の別荘があった長野県諏訪郡富士見町の「烏帽子区」という地名も、エボシ御前の名前の由来のひとつだろう。

※筆者注:柳田国男『神を助けた話』に収録

獣の姿をした神々——乙事主は仏教の守護神がモデルか

『もののけ姫』では、「猪」、「山犬(狼)」「鹿」といった動物たちが、神やものの怪、害獣として大いに活躍する。こうした動物の民俗についてもやはり、柳田国男が先鞭をつけた領域で、『狐猿随筆』がこれらの動物たちと人間の交渉史になっているので、ぜひ読んでほしい。

乙事主 © 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

本稿では、上記の動物たちのうち、4本の牙を持つ白く巨大な白い猪神「乙事主(おっことぬし)」に注目してみたい。この不思議な名前の由来は、宮崎監督の別荘があった富士見町の乙事(おっこと)区から来ていることは明らかである。そして、乙事主がイノシシの姿をしているのは、この地域で信仰されている仏教の守護神「摩利支天(まりしてん)」に由来するのではないかというのが筆者の仮説だ。

摩利支天石像(長野県茅野市「権現の森」)撮影:筆者

災厄から身を守り、武士や交通・運送業者の守り本尊として信仰される摩利支天は、猪に乗っている姿が大きな特徴である(参考写真)。陽炎(かげろう)を神格化した神であり、木曽御嶽山(摩利支天山)、乗鞍岳(摩利支天岳)、甲斐駒ヶ岳など、山岳信仰の対象である山の一峰が「摩利支天」と呼ばれている場合がある。

このうち、宮崎監督の別荘がある富士見町は甲斐駒ヶ岳の宗教文化が及ぶ地域で、上の参考写真の石像は、富士見町に隣り合う茅野市金沢にある。宮崎監督が、猪に乗ったこの巨大な神像を見ている可能性は十分あり、乙事主の姿に、どこかで影を落としているのではないだろうか。

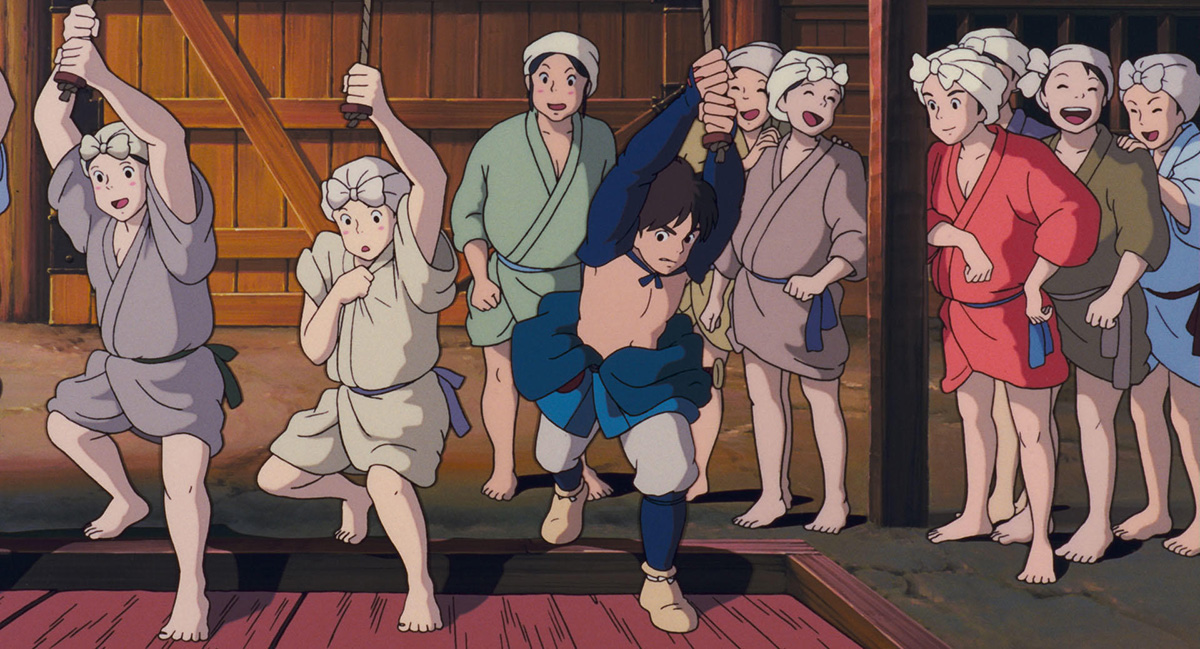

ジコ坊が差し出した味噌は、当時高級品だった?

謎の集団・師匠連の一味で、唐傘連を率いる「ジコ坊」は、天皇の許可を得てシシ神の首を狙い、エボシ御前に石火矢衆を送り込む。師匠連、唐傘連、石火矢(いしびや)衆といった架空の集団は、日本中世における在野の僧、「聖」「山伏」の姿を反映している。そうした性格からは、山の宗教に詳しい五来重(ごらいしげる、1908〜1993)の『修験道入門』、彼らの衣服や集団内での差別などについては網野善彦の『中世の非人と遊女』『異形の王権』が参考になりそうだ。

ジコ坊 © 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

ジコ坊は、当時は貴重であるはずのアシタカの米を食べた一方で味噌を差し出す。「『もののけ姫』の時代に、味噌は高級品だったのか」という問い掛けが、今年の夏にX上で話題になり、議論を生んだことは記憶に新しい。

私はその議論に正しい解答を導き出すことはできないが、味噌が高級品、貴重品か否かについては、味噌の原料のひとつである「塩」を、日本人がどのように苦労して得てきたかを描いた宮本常一の『塩の道』が参考になる。

また、タタラ場でエボシ御前が庇護する包帯の人々が、ハンセン病患者であることは、宮崎監督自身も認めているところである。そしてハンセン病に対する関心は、宮本常一の『忘れられた日本人』にも接続される。

その原始林の中で、私は一人の老婆に逢いました。たしかに女だったのです。しかし一見してはそれが男か女かわかりませんでした。顔はまるでコブコブになっており、髪はあるかないか、手には指らしいものがないのです。- 宮本常一「土佐寺川夜話」『忘れられた日本人』

宮本常一の民俗学の豊饒な世界については、拙著『宮本常一 歴史は庶民がつくる』でぜひ知っていだたきたい。

© 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

『もののけ姫』の公開から約30年。20世紀末、1995年に相次いで起こった惨事(阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件)の2年後に公開されたときと、現在の日本の状況は決して同じではない。

カタストロフ後に社会を覆った終末感ではなく、漠然と時間が過ぎていくという閉塞感が強いのではないか。そんなときに人は、大きな変化を求めてしまいがちだが、それよりも立ち止まって足元をじっくりと見据えるべきだと思う。

私がいま『もののけ姫』を鑑賞する際に薦めたいのは、作品のスケールの大きさに身構えるより、「一瞬しか映らない小さなもの」、まさに民俗学的なディテールに目を凝らし、おそらくは宮崎監督がそこに込めたかけがえのない意味について考えることなのではないかと思うのである。

- 作品情報

-

『もののけ姫』(4Kデジタルリマスター)

『もののけ姫』(4Kデジタルリマスター)

10月24日(金)より期間限定、全国のIMAX劇場にて公開

原作・脚本・監督:宮﨑 駿

プロデューサー:鈴木敏夫

© 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation

- プロフィール

-

- 畑中章宏 (はたなか あきひろ)

-

民俗学者。1962年大阪市生まれ。民間信仰・災害伝承から最新流行の風俗まで幅広い対象に取り組む。著書に『災害と妖怪』、『忘れられた日本憲法』(亜紀書房)、『天災と日本人』、『廃仏毀釈』(ちくま新書)、『ごん狐はなぜ撃ち殺されたのか』『蚕』(晶文社)、『21世紀の民俗学』(KADOKAWA)、『死者の民主主義』(トランスビュー)、『五輪と万博』『医療民俗学序説』(春秋社)、『宮本常一』(講談社現代新書)、『関東大震災』(幻冬舎新書)ほか多数。近刊に『小泉八雲「見えない日本」を見た人』(光文社)がある。

- フィードバック 26

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-