シマウマはなぜ縞模様? モグラとネズミの違いは? 観察を通して湧き出す、さまざまな疑問。

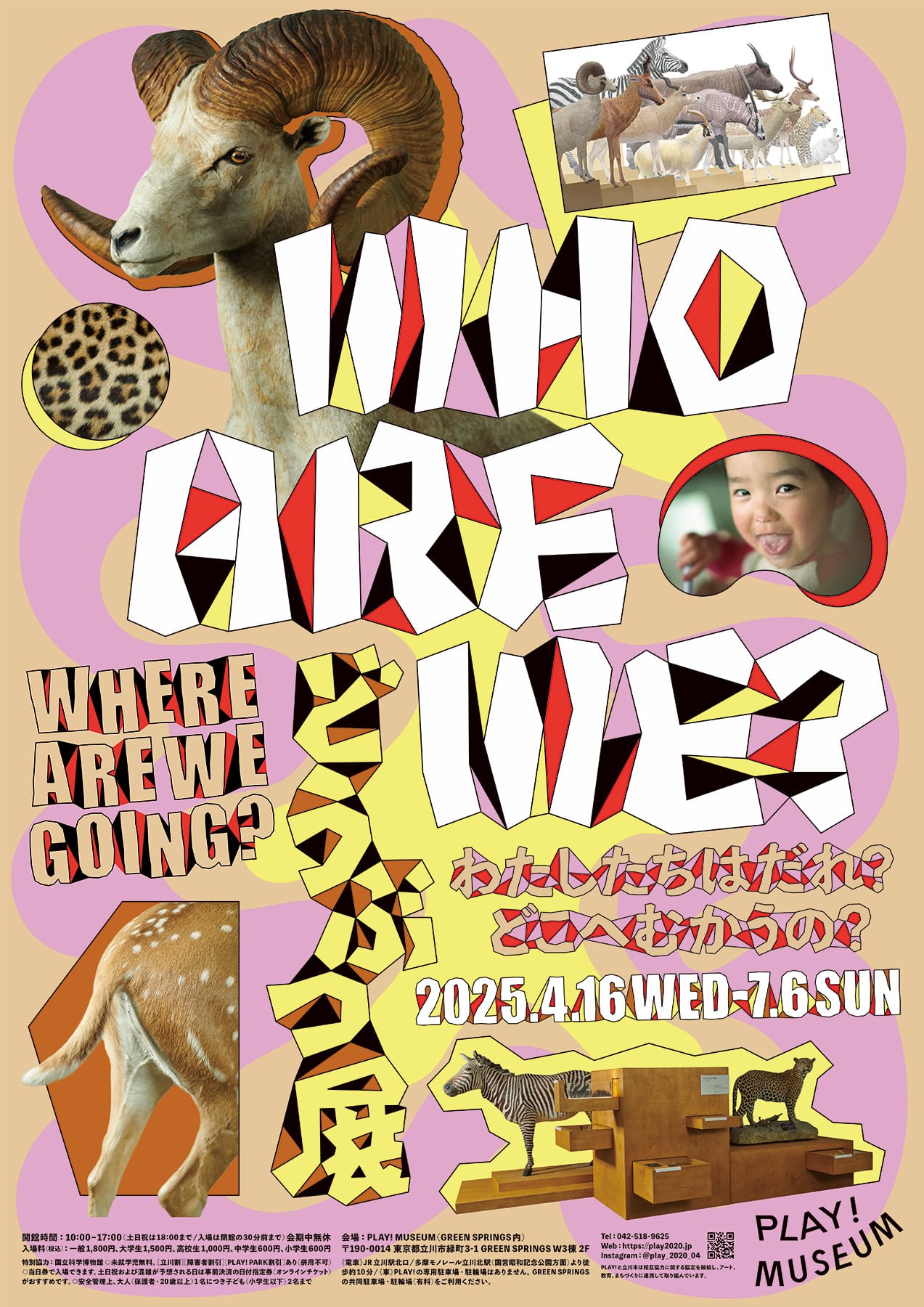

そんな地球上に存在する多様な動物への好奇心を引き出す展示として、2025年4月16日より、『どうぶつ展 わたしたちはだれ? どこへむかうの?〜WHO ARE WE? WHERE ARE WE GOING?』が東京・立川のPLAY! MUSEUMで開催されている。

同展では国立科学博物館が所有する貴重な資料や世界屈指の動物標本コレクションを展示するほか、体験型のインスタレーションや現代アーティストによる作品、オーディオテクニカとコラボした「ながら聴き」できる音声コンテンツなどを展開。より立体的に動物について考えられる展覧会となっている。

この展覧会を体験し、「いい意味で、人間ってちっぽけな存在なんだなと感じた」と語ったのは、一児の母であり、タレント・ブランドプロデューサーとして活躍するpeco。動物好きの彼女が見出した同展の魅力とは?PLAY! MUSEUMプロデューサー・草刈大介が案内人となり、展覧会をめぐる。

「鳴き声が聴こえる!」。オーディオテクニカの「ながら聴きイヤホン」をつけて、会場へ

ミュージアムへは子どもと一緒に訪れたことがあるものの、普段はあまり足を運ばないというpeco。今回は動物がテーマということもあり、「どんな展覧会なのか気になる!」と楽しみにしていたようだ。

そんなpecoが会場に入る直前に「なにこれ? かわいい!」と足を止めたのは、色とりどりのストラップがついた音声ガイドキットの貸出コーナー。特別な装飾がついたストラップもあり、なかにはサルの尻尾のような個性豊かなデザインのストラップもある。

草刈大介(以下、草刈):2023年に開催された『エルマーのぼうけん』展につづき、オーディオテクニカとコラボレーションし、ミュージアム初の試みとなる「ながら聴き」音声ガイドを制作しました。

これは、従来の音声ガイドのように特定の作品を解説するのではなく、鑑賞しながら動物の鳴き声やちょっとしたトリビア、詩を聴くというもの。

オーディオテクニカの新製品のワイヤレスオープンイヤーイヤホン「ATH-AC5TW」を使用しているので、耳をふさがずに「ながら聴き」することができ、より自由で豊かな鑑賞体験ができるようになっています。

ATH-AC5TW

peco:斬新ですね! 音声ガイドは真剣に聴こうとしてしまうぶん疲れやすくて。ながら聴きできるなら、ボーッとしていてもふと耳に飛び込んできた音声を聴けばいいから、気楽ですね。

草刈:そうなんです。鳴き声はもちろん、解説も堅苦しいものではなく、国⽴科学博物館の川⽥伸⼀郎先生がさまざまな動物の特徴やトリビアをつぶやくというもので、詩はウチダゴウさんが「動物が暮らす⾃然」をテーマに朗読しています。

音声は間隔をあけて流れるので、鑑賞や体験をするなかで、偶然の出会いや発見を楽しむことができます。ぜひ入口にある鏡を使って、イヤホンを装着してみてくださいね。

peco:すごく軽い! ワイヤレスイヤホンは圧迫感があって苦手意識があったけれど、まったく気にならなくて、つけていることを忘れるくらいです。イヤホンからの音声もクリアだし、周囲の音も普通に聴こえるから会話もしやすいですね。

「普段家で英語の勉強をする時は片耳にイヤホンして、もう片耳で子どもの声を聞けるようにしていて。ながら聴きイヤホンだと両耳につけたままできるから、めっちゃいい!」

準備を整えて、さっそく会場のなかへ。私たち人間とはなんなのか、そしてどこへ向かうのか。哺乳類のことを知り、自分自身と向き合う、かけがえのない時間が始まる。

「知らなかったことがたくさん!」。引き出して楽しむ国立科学博物館収蔵庫コレクション

最初に足を運んだのは、巡回展『WHO ARE WE 観察と発見の生物学』のコーナー。この展示の監修者であり、音声ガイドにも登場する国⽴科学博物館 動物研究部 研究主幹・川⽥伸⼀郎のあいさつから始まり、大きな角が美しいアルガリの標本に目を奪われる。

草刈:川田先生は「モグラ博士」として知られ、標本づくりも行っています。巡回展「WHO ARE WE」では、国⽴科学博物館(以下、かはく)が所蔵する約500万点もの標本資料のなかでも、世界屈指の動物標本コレクションとして知られる「ヨシモトコレクション」を中⼼に、選び抜かれた標本を展示しています。

peco:すごい! 貴重なものなんですね。だけど、普通のミュージアムと違ってかなりシンプルに見えます。

PLAY! MUSEUMプロデューサーの草刈大介(左)

草刈:じつは展示用につくられた箱型の什器に引き出しの仕掛けがあって、箱ごとに「模様」や「角」などのテーマでさまざまな情報が詰め込まれているんです。どの引き出しをどの順番で開けるか自分で選ぶことができ、能動的に知識を深められるところが魅力なんですよ。よかったら気になった引き出しを開けてみてくださいね。

peco:それを聞くと、開けたくて仕方なくなりますね!

さっそく引き出しを開けるpeco。「引っ張り出してみるとすごく長い引き出しですね!」

peco:引き出しに書かれている「わずか5,500」ってなんだろう?

草刈:地球上にはいろんな生物がいて、昆虫などの節足動物が100万種類くらいいるのに対して、哺乳類はたったの5,400種類(2025年4月現在、6500種)しかいないんです。

peco:おもしろい! だから「わずか」なんですね。ほかにも、「ほんの」1億年前に哺乳類が誕生したと書いてありますね。

草刈:1億年前と聞くとずいぶん昔に感じますが、地球が誕生したのは46億年前。地球の長い時間軸のなかでは「ほんの」最近のことなんです。

このように引き出しの中身も、デザインや言葉選びで、子どもにもわかりやすく伝わる情報が詰め込まれています。11のセクションから構成され、それぞれの展示台には全部で46の引き出しがあり、なかを開けると「観察と発見」のためのヒントが現れます。ぜひたくさん開けてみてください。

鳥類など、さまざまな動物の卵が並べられ、大きさや柄の違いがわかる引き出しも

足を進めると、多様な角を持った偶蹄目(ぐうていもく)の標本がずらり。まるで生きているかのような姿にpecoも感動した様子。極めて学術的価値が高いと評されるヨシモトコレクションの動物標本をじっくり観察でき、好奇心が刺激される仕掛けに、すっかり哺乳類の世界に惹き込まれていく。さらにpecoは、身近でありながらなかなか見ることのないモグラとネズミの違いについても興味が向いたようだ。

peco:モグラとネズミの標本を見比べてみると、モグラは意外と小さくて、見た目もネズミにそっくりなんですね! どこが一緒でどこが違うのか、いままで考えたこともなかったです。

モグラやネズミなどの標本

模様をテーマにしたコーナーでは、大好きだというシマウマやマンドリルの模様について知ったpeco。展示を通してなにを感じたのだろうか。

peco:動物の模様は、敵から身を守るためなど意味があっての模様だと思っていたけれど、本当の理由はまだ解明されていないと知ってびっくり。それでもあんなにかわいくて素敵な模様で生まれてくるんだなって、すごく感動しました。

いつだったか、子どもから「なんでシマウマは縞々なの?」と聞かれたことがあったけど、そのときは答えられなくて。この展覧会にも子どもと一緒に来て、「まだわかっていないことがたくさんあるんだ」「わかっていないものは『まだわからない』でもいいんだ」ということも含めて学ぶことができたらいいなと思いました。

説明を聞いているときにも、ときどきどうぶつの声が!

「笑顔って哺乳類だけなんだ!」。動物の不思議がもっと広がるインスタレーション作品を体験

続いて訪れたのは、「WHERE ARE WE GOING? わたしたちはどこへむかうの?」というコーナー。ここでは5つのテーマで「PLAY! MUSEUM」オリジナルの体験型インスタレーションが展開されている。

まずは、人間やさまざまな動物の笑顔の写真が展示されている「笑顔の森」を体験。足を踏み入れた瞬間、「かわいい!」とpecoも笑顔が溢れだす。

草刈:じつはあらゆる動物のなかで、笑顔をつくれるのは哺乳動物だけなんです。その理由は、赤ちゃんがおっぱいを吸うために頬の筋肉が発達したからだといわれています。

人間は、感情と表情が結びついているため、喜怒哀楽を表情から読みとってコミュニケーションできますが、動物の場合はそこまで感情豊かではないし、人間から見て笑っているように見えても本当に笑顔なのかまではわからない。

けれどもここではそのどちらも「笑顔」として分かち合おうということで、横浪修さんと松原卓二さんによる笑顔の写真を展示しています。森のなかを歩き回りながらお気に入りの笑顔を見つけてみてください。

peco:人間も動物も、みんなの笑顔がかわいくてとってもハッピーな気分になりますね! 私もワンちゃんを飼っていて、「アリソンおいで!」って名前を呼ぶとニコッとして走ってきてくれたりするから、すっかり気持ちと連動して笑っていると思ってしまうんです。

そうやって言葉とは別の手段で気持ちを読み取ろうとすることが、人間の素敵なところだと思ったし、哺乳類として生まれてきてよかったなと感じました。

鏡の前で笑顔を映すpeco

peco:鏡の下に書いてあるさくらももこさんの「思いっきり笑ってみろよ 少しは心が軽くなるかもしれないぞ」という言葉(漫画『コジコジ』に登場する「次郎」のセリフ)にもすごく共感します。私も普段から自分のことをハッピーにすることをすごく心がけているし、子どもにも「自分で自分のことをハッピーにするんだよ」と伝えているので、その大切さをあらためて感じます。

peco:お気に入りの写真はコアラです! オーストラリアに行ったときに見たことがあったけれど、いつもぼーっとした顔をしているイメージがあったので、こんなに生き生きとした表情になるんだって驚いたし、めっちゃかわいい。どういう気持ちでこの表情をしているんだろう?

お気に入りだというコアラの笑顔とpeco

ほかに展示されているのは、「生き物の模様」と「人間がつくり出した模様」との不思議な関係を表現したアーティスト・鈴⽊康広の作品『模様の惑星』。また、下岡晃(Analogfish)の歌を聴きながら心臓にまつわる本を読み、くつろぐことで、さまざまな動物の心拍に思いを馳せる体験を提供する『心拍ソング』。

また、特に「子どもと一緒に体験したい!」と盛り上がったのは、siro Inc. の松山真也による『しっぽはすごい』という作品だ。

壁に向かって椅子に座ると、犬や猫、ゾウ、ビーバー、魚など、さまざまな機能を持つ動物の尻尾がレシートのようにプリントされて出てくる

peco:すごい! 尻尾が生えてきた! これは子どもも大喜びしそう。ボトムスの後ろ側に挟んでみてもかわいいかも。ほかにどんな動物の尻尾が出てくるのか気になって、何度でもやりたくなりますね!

椅子に座ると後ろ側からランダムな尻尾がプリントされたレシートが出てくる

芸人で漫画家でもある矢部太郎さんの『ずばぬける!』という作品では、走るスピードや潜水深度など、ずばぬけた特徴を持つ動物たちに対して、ずばぬけた知能を持つ人間の個性に着目。来場者自身も、自分の「ずばぬける」特徴を書いて展示に参加することができる。pecoはなにを書いたのか。

「私のずばぬけた特徴は、自分にありがとうと言う回数。一日に50回は言っていると思います」

peco:みんなそれぞれの得意があって当たり前なんだということを実感できる展示ですね。子どもにとっても自然と自分のすごいところを考えるきっかけになると思うから、ぜひ一緒に体験してみたいです!

「違いがあって当たり前だと話せるきっかけになる」。展覧会からpecoが得た気づきと、「ながら聴き」が生む新鮮な体験

最後のコーナー「ユートピア」には、現代アーティスト9名による作品がずらりと並び、空想の動物をモチーフにした作品から実物大の動物の作品まで、色や質感、表現方法も多彩な作品を見ることができる。哺乳類の一員である人間の創造力にあらためて驚かされるはずだ。

草刈:はるか昔から人は動物の絵を描いてきました。目で見たとおりに描くこともあれば、キャラクターのようにデフォルメして描くこともあるし、ドラゴンやユニコーンなど空想の動物を描くこともあります。そのような人間の創造力の幅の広さ、表現する能力の高さを、アート作品を通してぜひ体感してみてください。

peco:キリンがすごく大きいですね! わさお(編注:「ブサかわ犬」として有名になった秋田犬)の彫刻は素材は木なのに不思議とふわふわ感があって、すごくリアルに感じます。空想の動物も、実際にいたら本当にかわいいだろうな。

砂漠に棲む大きなキリンと湿地帯に住む小さなマレーバクが一緒にいるスポットにpecoも並び、大きさを体感

「次は子どもと一緒に見たい!」と、「ながら聴き」音声ガイドをつけ展覧会を存分に楽しんだpeco。展覧会を見てなにを感じたのだろうか。

peco:まず、動物が大好きなのでめちゃくちゃ癒されました! 普段はなかなか見ることができない動物も、本当にそこにいるかのような気持ちになれました。

音声ガイドで突然鳴き声が聞こえてきたときは、本当にジャングルにいるみたいな気持ちになって。ながら聴きなので音ばかりに集中しなくていいことがすごく心地よかったし、自分のペースで見て、聴いて、感じることができて、新鮮な体験でした。

それから、哺乳類は1億年前に誕生したばかりだと知って、「人間同士に違いがあって、わかり合えないことがあるのも当たり前だよな」って思ったし、自分の未熟なところも仕方ないと思えたというか。そんなことを、展覧会にまた訪れて子どもと話してみたいと思いました。

あらためて、いい意味で人間はちっぽけな存在なんだと感じられて、よかったです。

子どもはもちろん、大人も楽しめる本展覧会は、2025年7月6日まで開催中。動物のことや人間のこと、そして身近な人間関係についても。じっくり観察し、知り、感じ、考えることができる、豊かな時間になるはずだ。

- イベント情報

-

『どうぶつ展 わたしたちはだれ? どこへむかうの?〜WHO ARE WE? WHERE ARE WE GOING?』

『どうぶつ展 わたしたちはだれ? どこへむかうの?〜WHO ARE WE? WHERE ARE WE GOING?』

開催期間:2025年4月16日(水)〜7月6日(日)

場所:PLAY! MUSEUM(東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3棟)

- パートナー企業情報

-

オーディオテクニカ

オーディオテクニカ

1962年フォノカートリッジの製造・販売で創業した日本の音響機器メーカー。 振動を電気信号に変えるトランスデューサー(変換器)メーカーとして、 ヘッドホンやマイクロホン、ターンテーブル(レコードプレーヤー)など様々な音響機器を開発。 音質にこだわった高品質な製品は、世界中のオーディオ愛好家やプロの現場で活躍するエンジニア・アーティストに愛され、音楽イベントやスポーツイベント、 ビジネスシーンのコミュニケーションを支えている。

- フィードバック 5

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-