「弓指氏のまなざしと掌を通して、見るものが感じるものへと変容する。擬似体験と呼ぶには、熱すぎて速すぎる——」(山戸結希)

2025年にはじめて開催した『CINRA Inspiring Awards』。審査員の一人であり、『溺れるナイフ』などの作品で知られる映画監督の山戸結希が受賞作品として選んだのが、画家、弓指寛治の作品『You are Precious to me』だ。本作は国立西洋美術館初の現代美術展『ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?』(2024年)で発表された、上野公園と山谷の路上生活者に迫る絵画と言葉などで構成された展示作品だ。

母の自死をきっかけとして、「自殺」や「慰霊」をテーマに制作を続けている弓指。山戸が「他者との境界が融和し、燃え上がるような感動が率直にありました。観客を芸術の当事者へと巻き込み、この世界の当事者として解き放つような生の煌めきが」とコメントを寄せるように、弓指の作品には、観客をも「当事者」にさせる力がある。

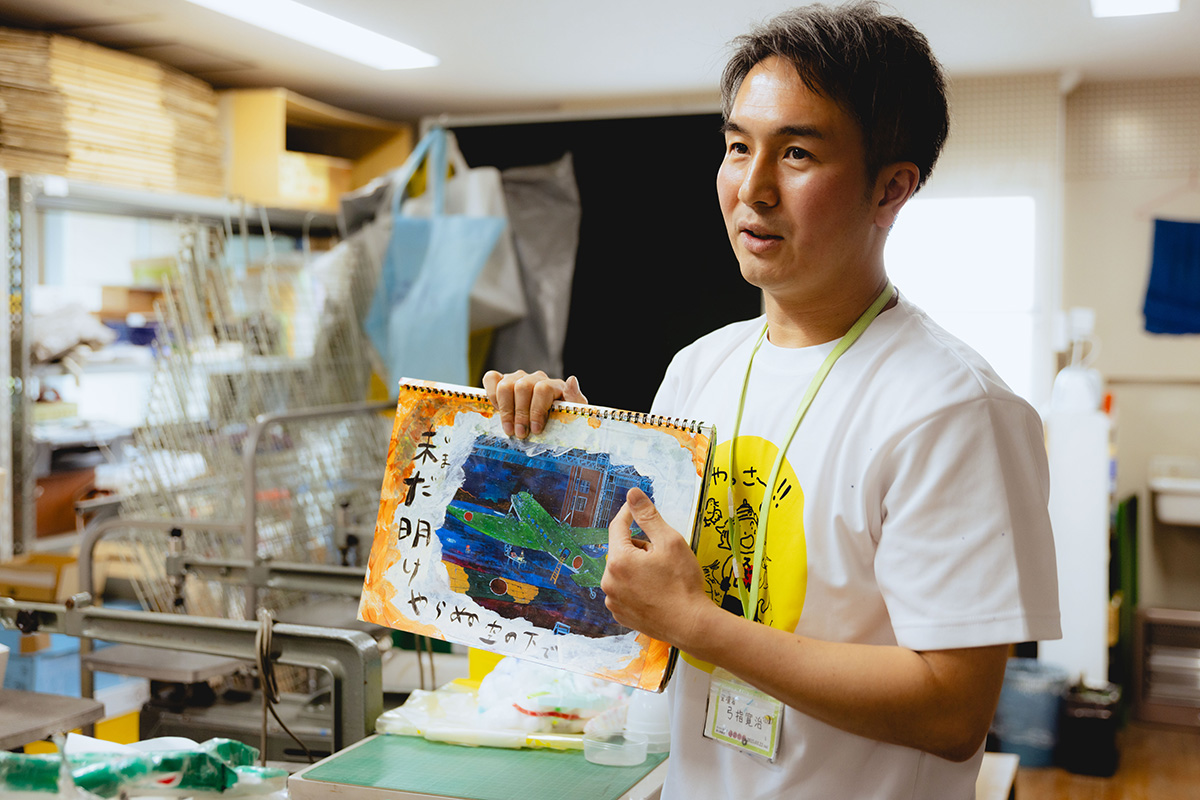

今回は、弓指にロングインタビュー。指定された取材場所である小学校にうかがうと、なんと彼はいま「小学5年生」として生活しているという。図工室の懐かしい雰囲気のなか、弓指のキャリアを振り返りながら、『You are Precious to me』に込めた思いやプロセス、そして彼の芸術の背景について存分に語ってもらった。

弓指寛治『You are Precious to me』展示風景=国立西洋美術館『ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?』(2024年)より

現在の肩書は「小学5年生」。小学校の図工室で制作=生活中。

―弓指さん、現在は小学校の図工室で滞在制作をされいるんですね。

弓指寛治(以下、弓指):そうなんです。NPO「アートフル・アクション」が「東京アートポイント計画」として実施しているプロジェクト『多摩の未来の地勢図』の一環で。多摩地区の小学校にアーティストがレジデンスするプログラム。ただ、それだけだと「子どもたちの名前も覚えられへんやろうな」と思って、「児童として小学校に通いたい」と自分から言ったんです。その提案を昭島市立光華小学校が受け入れてくれたんで、2024年12月から4年2組に通わせてもらっています。いまは進級して、5年2組の児童なんです。

弓指寛治(ゆみさし かんじ)

1986年、三重県生まれ。名古屋学芸大学⼤学院修了。母親の自死について描いた巨大な絵画『挽歌』(2016年)を発表して以降、「自殺」や「慰霊」をテーマに制作を続けている。過去に『第21回岡本太郎現代芸術賞』敏子賞、『VOCA展2021』佳作賞、『第2回絹谷幸二芸術賞』奨励賞など受賞。2024年に開催された国立西洋美術館での『ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?―国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ』で、上野公園と山谷の路上生活者を描いた作品群『You are Precious to me』を発表した。

―普段から小学生として生活を送っているんですか?

弓指:もちろん! 毎日授業に出て、テストを受けて、給食を食べて掃除もして、昼休みは鬼ごっこ。絵は放課後にクラスメートたちと描いています。完成した作品は、GINZA SIXのギャラリーで『4年2組展』として展示する予定(編集部注:展示は6月28日からスタートし、7月23日まで開催されている)。ただオープンが迫っているんで、ちょっと申し訳ないけど、最近は制作に集中させてもらってますね。子どもたちには「かんちゃん」と呼ばれているんですが、最初に自己紹介したら「かんちゃんは何歳なの?」と聞かれて。「38歳だよ」と答えたら、「でも小4なんでしょ?」「じゃあ10歳じゃん!」……ということで、僕はいま10歳です(笑)。

―そういうことだったんですね(笑)。ちなみに、子どもたちの絵から何かインスパイアされますか? というのも、弓指さんの画風は「子どもの絵」に近い印象があると思うんですよ。

弓指:う〜ん、それも人によるんですよね。模写が得意な子もいますし、想像で自由に描くのが好きな子もいて。誰が描くかによって、仕上がってくる絵の特徴も全然違いますから。一口に「子どもの絵」と言っても、やっぱり一括りにはできないんです。そんな子たちとの共同制作が新鮮です。もちろん完全に放置するとカオスが広がるので、ある程度は僕が全体の構図やモチーフを決めましたが、あくまで僕も「5年2組の生徒の一人」という感覚で描くよう心がけてます。

上野公園と山谷をつなぐ「路上生活者」とのリアルなコミュニケーション

―「子どもの絵」にもしっかりと個性があるわけですね。そんな弓指さんの『CINRA Inspiring Awards』受賞作『You are Precious to me』について、あらためてうかがいたいです。

弓指:はじまりは、国立西洋美術館の学芸員である新藤淳さんから受けた「上野公園の路上生活者をテーマに作品をつくってほしい」というオファーでした。新藤さんは、東京藝術大学在学中から十数年間を上野で過ごし、ホームレスの人たちがどんどんいなくなっていくのを目の当たりにしてきました。国立西洋美術館初の現代美術展で、彼らの存在を見て見ぬふりはできないと。

最初は僕も、駅で路上生活者を見て「ちょっと怖いな」「どうやって声をかけたらいいんやろ」と思っていました。ただ、台東区の山谷でホームレス支援をしている「山友会」の存在を耳にして。恥ずかしい話、いわゆる「ドヤ街」と呼ばれる山谷のこともまったく知りませんでした。そこで山友会の炊き出しの手伝いに行ってみたのが転機になりました。僕の作品制作は、まず人に会って話を聞かないと始まらないですから。

弓指寛治『山友会前サロン』

―そこから、路上生活者の人たちと直接コミュニケーションを取るように?

弓指:まだまだ。実際の炊き出しはイメージと違って、コロナ禍以降はお弁当を手渡すようになってました。「こんなに大勢いるんや」と驚いたけど、特に会話はできないし、なかなか関わりが持てなかった。でも何度も炊き出しに通っているうちに、山友会の人が「来週はアウトリーチに行ってみますか」と誘ってくれたんです。

アウトリーチっていうのは、支援者が路上生活者のもとに出向いて、お弁当や必要なものを手渡していく支援のやり方の一つ。「何か困ってませんか?」「体調はどうですか?」と聞くのも仕事なんで、一人ひとりと話すチャンスがある。そうやって毎週アウトリーチに参加していると、何人かレギュラーのおじさんと顔見知りになっていくんですね。「なんて呼べばいいですか?」と聞くと、「石川五右衛門だよ」とか言われて(笑)。でも、そうすると次の週から「石川さん、こんにちは」「おお、弓指か」と話せるようになりました。

―お互いの名前を認知することで次第に距離が縮まっていったと。

弓指:次の段階で、ドヤのなかを見学に行けるようになりました。あくまで山友会は路上生活者が対象で、ドヤに住む人の支援は訪問看護ステーション「コスモス」という別のNPOに引き継がれる。肉体的、精神的に路上生活を送れなくなった人が、基本的には生活保護を受けてドヤに上がるんで、看護師さんのサポートが必要になるんですよ。それからは訪問看護師さんにくっついて、山谷じゅうをチャリンコで爆走しました。

ドヤはどこも3畳ぐらいしかなくて、めちゃせまい。あるおじいさんが寝ていた部屋はゴミだらけ。体も悪いし心も病んでいて、電気をつけずに窓をふさいだ薄暗いドヤのなかで、丸一日引きこもっている。ただ生きてるだけ。ついこの前までホームレスのおじさんらと話して、「つらい生活だろうけど、もしかしたら彼らなりの自由があるのかも」と思ってたのに、「路上から上がったドヤのほうがよっぽど地獄じゃないか」と打ちひしがれてしまって。

―圧倒的な現実の前に無力感を覚えたわけですね。

弓指:アーティストだとか言っても、やれることなんて何一つないな……と。ただ、結果的にそれも人それぞれだったんですよ。たとえばドヤには元気な95歳のじいさんもいて、戦後闇市のエロ話で僕らを笑わせてくれました。それから「きぼうのいえ」というホスピスに連れていってもらって。ホスピスというのは、終末期の患者さんが緩和ケアを受けて過ごす施設。ある80代の癌患者さんは、路上で野垂れ死のうとして、川沿いの土手に寝っ転がっていたところ、通行人に見つかり病院へ担ぎ込まれた。そこで治療を受けてから「きぼうのいえ」に移ってきたそうです。

僕は何とも言えない思いに駆られました。不治の病にかかって死にたがっている人が、死ねずにホスピスへ連れてこられたことを単純に「よかった」とは言えないし、もちろん「そこで死ねればよかったですね」とも言えない。「なんて声をかければいいんやろう」と思いながら何も言えずに帰ってくる、そんな一日を過ごすんです。こんなことをずっとやっていたら身がもたないと思ったけど、看護師さんはこれを毎日やってる。心から「すごい!」と思ったんで、展示では看護師さんのことも大きく取り上げました。

弓指寛治『コスモス』

―山谷の路上生活者やドヤの住人、さらに支援者の人たちも、やっぱり弓指さんは「個」として見ていますよね。最終的にはどのように山谷から上野公園へ戻ってきたのでしょう?

弓指:あるとき、山谷のドヤに住んでいるんだけどまだ働けるという人らが、東京都の依頼で上野公園の清掃をしていると知りました。かつて上野公園で寝泊まりしていた人らが、流れ流れて山谷にたどり着き、今度は仕事で再び上野公園にいる。新藤さんには「消えた」ように見えた人らが、実は出勤前に国立西洋美術館の前を掃除していたんですよ。

山友会は夜の上野公園でのアウトリーチも行っていました。そこで、僕と新藤さんは夜な夜なアウトリーチに参加するようになります。ある晩、美術館の向かいにある東京文化会館の裏に女性のホームレスがいました。新藤さんがお弁当を手渡すと「私、あんたのこと知ってるよ」と言うんです。「だってあんた、毎朝この前の道、通るよね」って。そう、新藤さんは自分が「見ている」側だと思ってたら、「見られている」側だったんですよ。僕はその光景を見ながら「これで作品になる!」と確信しました。それ以来、新藤さんは西洋美術館の展覧会チケットを彼女に渡しに行ってるそうです(笑)。

体験することで描くものが見えてくる。引き受けたテーマは「自殺」と「慰霊」

―山戸監督が寄せた受賞文では「当事者性」というキーワードが出てきますが、リサーチベースで取材対象と関わるときに意識していることはありますか?

弓指:個人的には「リサーチ」や「取材」をしてる意識はまったくないんです。流れに身をまかせて、「ここへ行った方がいい」と聞いたら実際に行ってみる。そこで出会った人にまた話を聞いて……と派生していくイメージ。だいたい取材って、相手から引き出したい言葉があったりするじゃないですか。でも僕はゴールを決めずに、いつも行き当たりばったり。誰かと誰かの話がつながって、少しずつその世界が見えてくると、ようやく「作品」が浮かび上がってくる。その意味で、体験することで描けるものがあるとは思ってますね。

―現場でさまざまな人と関わることで、対象を立体的に把握できるようになる、と。『You are Precious to me』は「生と死」をめぐる作品とも言えますが、デビュー展の『Sur-Vive!』(オンサンデーズ、2016年)から主題は一貫してますよね。

弓指:『Sur-Vive!』のメイン作品『挽歌』をつくったのは、何よりも母が自殺したからですね。語りにくい出来事をどう語るのか、突き詰めて考えた結果でした。

もともと、母は交通事故に遭って入院していたんです。体は徐々に回復していきましたが、メンタルが追いつかない。いま考えればうつ病だけど、なんで母が「つらい」と言うのか、当時の僕はよくわかりませんでした。小さい頃に父と離婚してから、女手一つで僕らを育ててくれた彼女には、むしろ「強い母親像」を抱いてましたから。でも、本人は不安だったんだと思います。いつも「なんとでもなるやろ」と言ってきた人が、「死んでしまいたい」とこぼすようになって。そんな状態が3か月続いて、本当に自ら命を絶ってしまった。事故から自死まで短かったのが、僕にはすごくショックでした。

弓指寛治『挽歌』

―なるほど……。弓指さんが初期から反復している「トリ」のモチーフは、お母さんの自死と密接だと聞きました。

弓指:そうですね。亡くなった2日後に、母の葬儀が開かれることになりました。喪主をはじめとする役割をこなすのに精一杯で、供養するという実感はなかったです。むしろ「一昨日まで生きてた人が首を吊って死んでしまった」「母さんがどこにおるのかわからへん」って感覚。そのお葬式で、家族から母へのメッセージを棺桶に入れることになりました。文章を書けるような精神状態じゃなかったけど、絵なら描けるかもしれないと思い、一筆書きでトリのかたちを描いて輪っかを持たせたら、なんだかしっくりきたんです。棺桶に入れる前に写真を撮っておいたから、現物が燃えてなくなっても、そのデータを通じて母とつながれる気がしました。

ちょうどその時期、僕はアートスクールに通ってたんですよ。その学校では、東日本大震災の慰霊や、社会問題と現代アートの接点について考えてました。でも、母が亡くなってから足が向かなくなってしまって。いくら「アートで死者の慰霊を」なんて言っても、目の前の人ひとり救えなかった自分がいるわけです。「社会にアプローチするアートとか言ってた俺って、なんなんやろう」と苦悩しました。でも、それから講師の人に助言をもらったり、仲間が励ましてくれたりして、単に悲しいという着地ではなく、母の死にまっすぐ向き合う作品をつくろうと思えるようになったんです。それで完成したのが『挽歌』でした。

―その後も弓指さんは、飛び降り自殺したアイドルの岡田有希子さんに関する『Oの慰霊』(岡本太郎美術館、2018年)を筆頭に、「自殺」というテーマに向き合い続けますよね。

弓指:『挽歌』をつくってから、本を読んだりして「自殺」についてもっと掘り下げていきました。だって、いまだに自殺する人はたくさんいるし、その周りには僕みたいに残された人もいるわけですから。そういう人らに見てもらえるような作品をつくることが、自分のやるべきことだと思ったんです。そのなかで、岡田有希子さんらの存在を知りました。特に彼女は人気アイドルだったし、日本における自殺の象徴でもあります。当時の若者が何十人も後追い自殺をして、社会現象にまでなった。そんな彼女について、売名行為と言われる可能性を引き受けたうえで、覚悟して制作に取り組みました。

岡田さんが亡くなったのは新宿の四谷ですが、お墓は愛知県にあります。僕の地元からも近かったので、一度行ってみました。すると、お墓の隣の墓碑に彼女の直筆ポエムが彫られていた。そこには「もしもゆっくり休みがとれたら油絵を描きたい」とありました。どうしても画家になりたくてデビューしたばかりの僕が、どうしても「画家になりたかった」アイドルの言葉と出会ってしまった。それで岡田有希子さんについて「絵描きにしかできやんことをやらなあかん」と決意したんです。

弓指寛治『Oの慰霊』

弓指寛治『スイスの山々』

―また2022年には、宮城県石巻市の『Reborn-Art Festival』で3.11の被災者の「慰霊」にも取り組んでいます。

弓指:僕は3.11のとき名古屋にいましたし、それこそ当事者性はありませんでした。「何を言っても嘘くさくなるやろうな」と自問しながら、それでも被災地でいろんな人に会っていって。どうやって津波から生き延びたかを話してくれました。それがすごく興味深くて、生き延びた人たちのことなら描けるかもしれないと考えました。

たとえばペットのワンちゃんを津波で亡くした人が、「自分はその犬を可愛がってなかった」と言うんです。でも話を聞いてると、どうしても可愛がっていたとしか思えない。最初は「どうしてやろう」と思ったけど、例えば避難所で犬が亡くなった話をすると、「そんな犬くらいで」「うちはおじいちゃんとおばあちゃんが亡くなって……」と言われてしまうんだとあとから知って。つまり、その人は内心では大きなショックを受けたにもかかわらず、震災後の状況で「犬が亡くなって悲しい」と言えないまま、自分の心の傷を閉じ込めてきた人だったんです。

その複雑な感情にぶつかったとき、僕はそれを描く必要があると感じました。取るに足らないと言われてしまう命。でも、それが犬であろうが虫であろうが、ある人が「固有の死」を悲しむのって、すごく大事なことだと思うんですよ。そうやって、津波から生き延びた人たちの話がつながっていくような展示になりましたね。

弓指寛治『ショパン』

未来を生きる子どもたちへ。「命は一個しかないから、とにかく生き抜いて」

―最後に、日々小学校で子どもたちと接している弓指さんですが、彼らの生きる未来はどんな時代になってほしいと思いますか?

弓指:じつは今回のレジデンスプログラムには、「子どもたちと戦争について考える」というお題があります。僕も岡本太郎の戦争体験や、満州開拓民だった祖父についての作品をつくってきました。光華小学校のある昭島市は、太平洋戦争のとき日本軍の輸送機の工場がたくさんあった地域。いまでも隣の福生市には米軍基地がある。今年は戦後80年ですが、僕の「同級生」たちは10歳と11歳。そんな彼らに戦争の記憶をどう伝えるか、模索しているところです。

弓指:2023年に『奥能登国際芸術祭』へ参加したとき、石川・珠洲出身の南方寳作という軍人さんの伝記をもとに、どんな戦争だったか追体験するような展示をしました。それを踏まえて、子どもらに「南方さんは14歳で満州へ行ったんだって。君たちなら、あと3年後だよ」と言ってみた。すると、一人の男子が「でも、おれたちは戦争に行かなくていいんでしょ?」と返す。「でもいまの世界を見てると、数年後、日本でも戦争が起きる可能性は十分にあるよ」「じゃあ、おれたち戦争に行くの?」「行くことになるかもしれない」。そうしたら、彼が「いやだー!!」って叫んだんですよ。

最近の世界情勢を見ても、戦争が起きると、いろんなことを言う人がいますよね。どっちが正義だとか悪だとか、どっちが敵だとか味方だとか。そうやって人を巻き込もうとするし、実際に巻き込まれている人もいっぱいいる。だからこそ、僕はいつも「命は一個しかないから、とにかく生き抜いてくれ」と思うんです。正しくあろうとなかろうと、残念ながら、死んでしまったら終わりじゃないですか。個人的には、すべてを失っても生き残ったほうがいいと思ってます。逃げ出したって、生き延びさえすれば、いつか自分の人生を好転させるチャンスはある。僕は、そんなことを伝えていきたいですね。

- イベント情報

-

弓指寛治『「4年2組」展』

弓指寛治『「4年2組」展』

2025年6月28日(土)~7月23日(水)

会場:銀座 蔦屋書店 FOAM CONTEMPORARY

住所:東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F

開館時間:11:00〜19:00(ただし最終日は〜18:00)

休館日:月

料金:入場無料

- プロフィール

-

- 弓指寛治 (ゆみさし かんじ)

-

1986年、三重県生まれ。名古屋学芸大学⼤学院修了。母親の自死について描いた巨大な絵画『挽歌』(2016年)を発表して以降、「自殺」や「慰霊」をテーマに制作を続けている。過去に『第21回岡本太郎現代芸術賞』敏子賞、『VOCA展2021』佳作賞、『第2回絹谷幸二芸術賞』奨励賞など受賞。2024年に開催された国立西洋美術館での『ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?―国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ』で、上野公園と山谷の路上生活者を描いた作品群『You are Precious to me』を発表した。

- フィードバック 21

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-