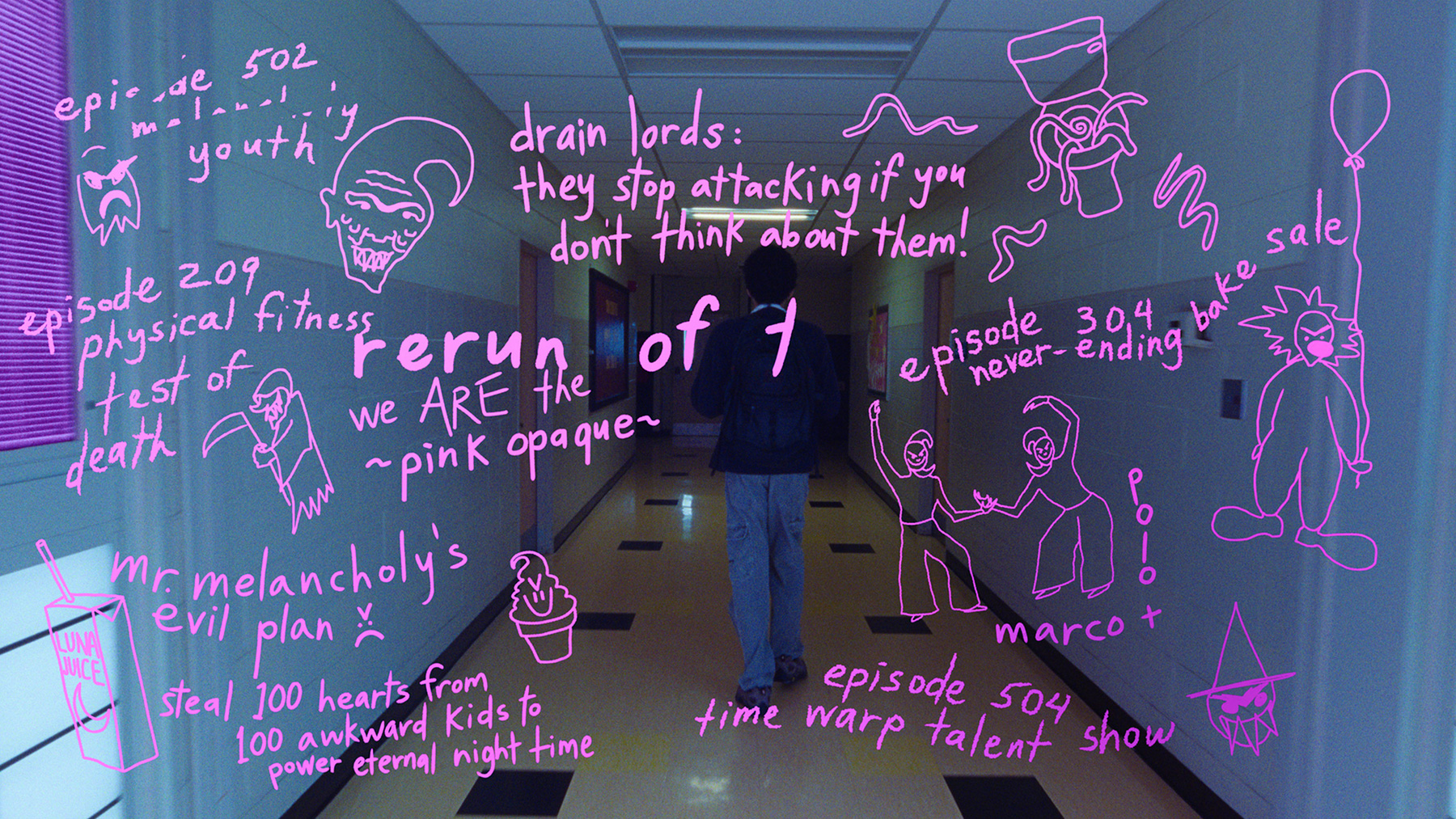

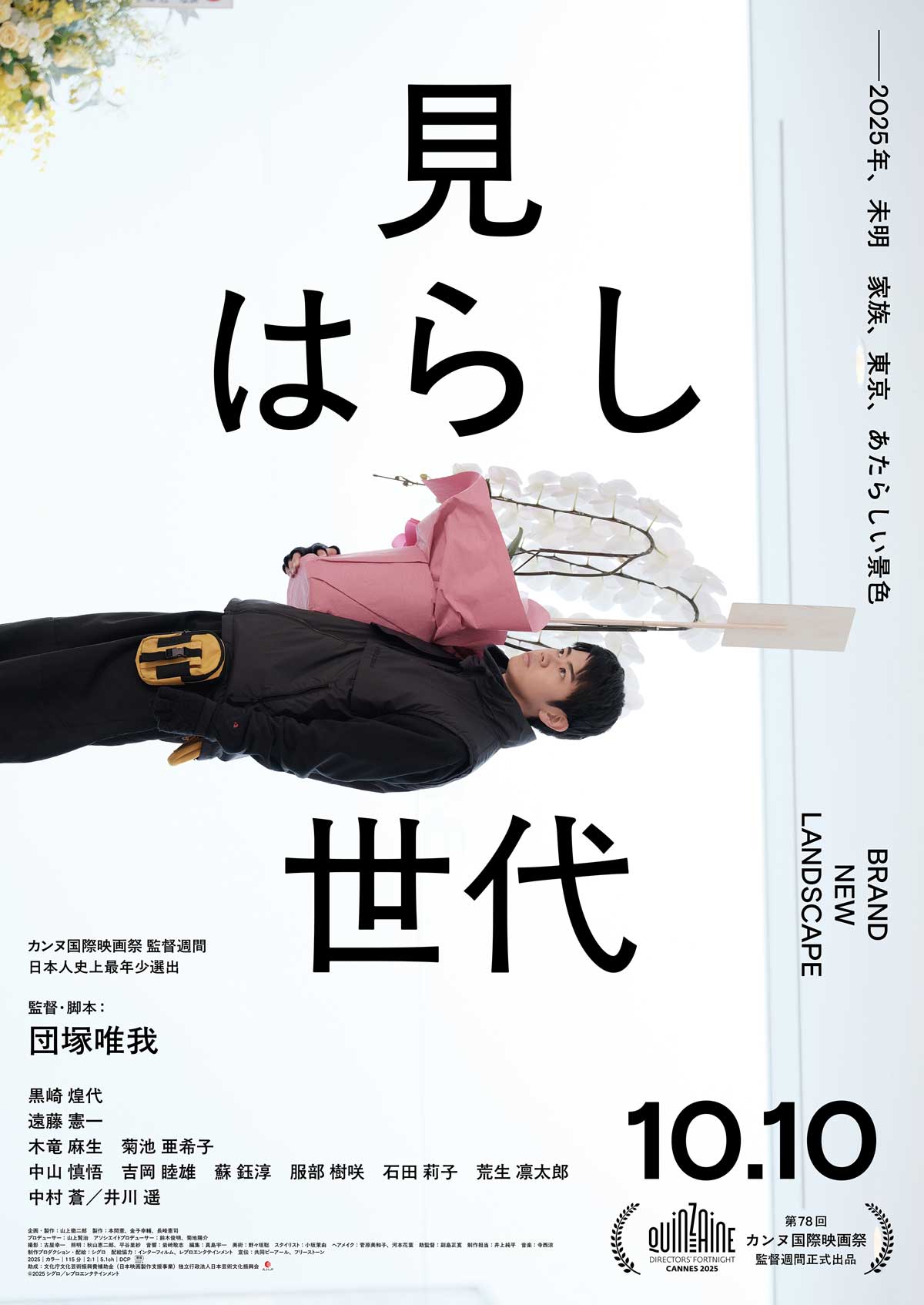

再開発が進む東京・渋谷を背景に、家族の物語を紡ぐ映画『見はらし世代』。父親と子どもたちのあいだには、深い溝が横たわる。父親はランドスケープデザイナーであり、家族の関係性と、都市のありようが交錯しながらストーリーが進んでいく作品だ。

『第78回カンヌ国際映画祭』監督週間に出品された本作。26歳の団塚唯我監督は、監督週間において日本人史上最年少での参加となった。本格的に映画に触れ始めたのは大学生のときからだったという団塚監督は、本作の脚本を23歳で書き始めたという。

今回は、団塚監督にインタビュー。初の長編を手掛けるにあたって「自分が一番長くいたコミュニティである『家族』をモチーフに映画をつくろうと思ったのが出発点」と語った。東京出身であり、その街と、家族への「違和感」が重なったときに筆が進んだのだという。本作には渋谷の再開発とジェントリフィケーションへの視線も含まれていた。それにはどういう意図や思いがあったのだろう?

対話では埋まらない溝や、若い世代が生きていくうえでの「抗いようのなさ」——。構図や音楽、随所のデザインから感じられる団塚監督の意匠。本作を紐解きながら、団塚監督の思いや姿に迫りたい。

『見はらし世代』あらすじ:再開発が進む東京・渋谷で胡蝶蘭の配送運転手として働く青年、蓮。ある日、蓮は配達中に父と数年ぶりに再会する。姉の恵美にそのことを話すが、恵美は一見すると我関せずといった様子で黙々と自分の結婚の準備を進めている。母を失って以来、姉弟と父は疎遠になっていたのだ。悶々と日々を過ごしていた蓮だったが、彼はもう一度家族の距離を測り直そうとする。変わりゆく街並みを見つめながら、家族にとって、最後の一夜が始まる——。

本作脚本を書き始めたのは23歳のとき。家族と街の「違和感」が重なって

—団塚さんは、慶應義塾大学の環境情報学部を中退し、映画美学校に入って映画を学んだそうですね。まずはどのように映画監督を志すようになったのか聞かせてもらえますか?

団塚唯我(以下、団塚):高校までは野球をやっていて、映画少年でもなかったんですよね。それでSFC(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス)に入り、1年生のときにバンドサークルや文化祭実行委員に入って楽しい大学生活を過ごしていたんですが、春休みにかなり時間があったのでTSUTAYAで映画を借りてよく観ていて。きっかけとなった1本とかは特にないんですが、次第に映画をつくりたくなって、2年目からあんまり大学に通わなくなったんです。それで中退して、映画美学校に入って映画を勉強し始めました。

—大学から映画に触れ始めたというのは意外ですね。

団塚:高校までそれほど映画には触れていなかったんですが、母と姉がドラマ好きだったので、ドラマは結構観ていました。それこそ坂元裕二さんが脚本を担当したものとか。だから、物語というものにはきっと興味はあったとは思います。

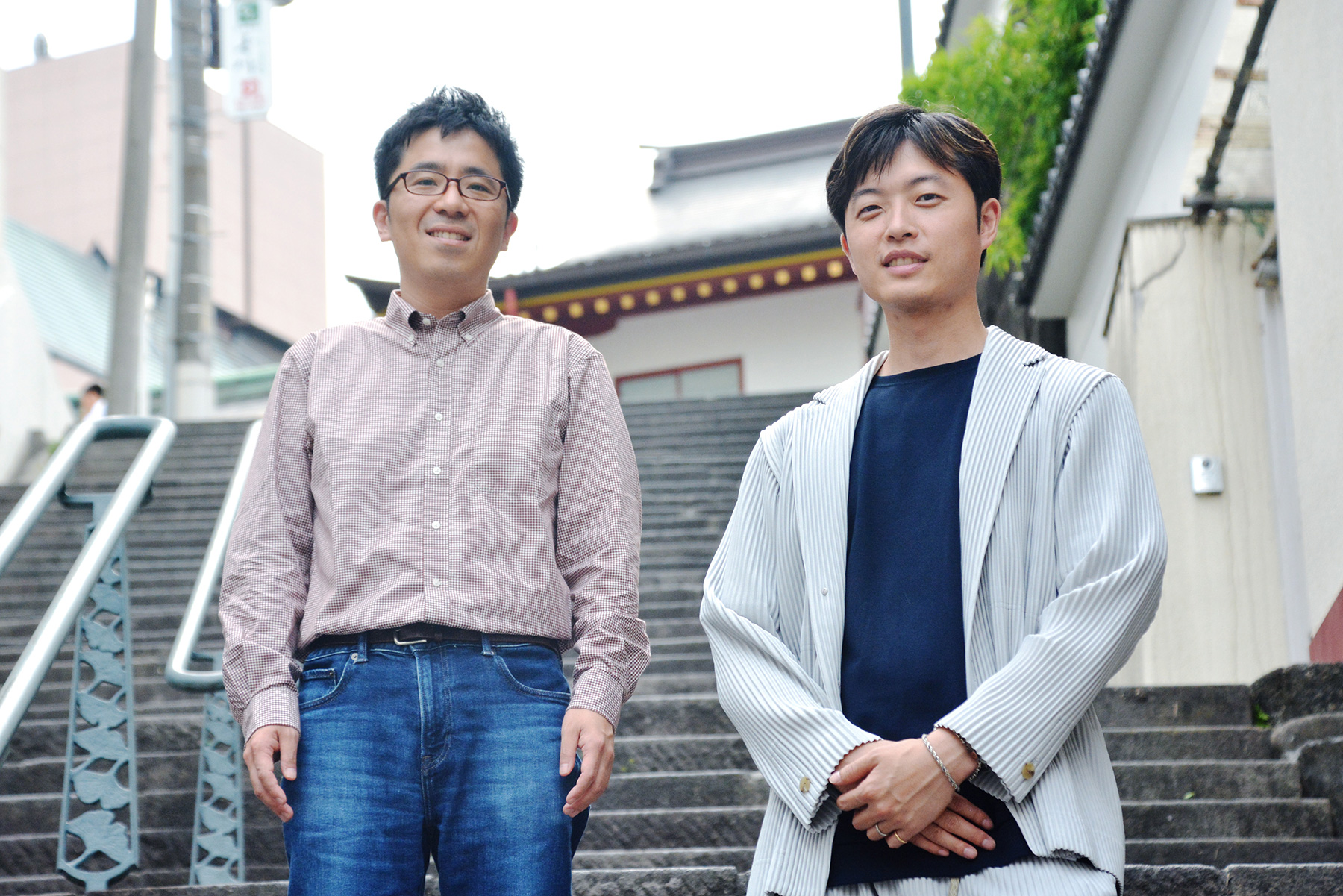

団塚唯我(だんづか ゆいが)

1998年生まれ、東京都出身。慶應義塾大学環境情報学部中退。映画美学校修了。在学中は万田邦敏や脚本家の宇治田隆史より教えを受ける。同校修了作品として制作した短編、『愛をたむけるよ』が、『なら国際映画祭』、『札幌国際短編映画祭』、『TAMA NEW WAVE 等の映画祭』で入選、受賞。2022年、若手映画作家育成事業ndjcにて、短編『遠くへいきたいわ』を脚本・監督(制作:シグロ)、『第36回高崎映画祭』などに招待。本作品『見はらし世代』が初長編映画となる。

—本作が初の長編作品ということですが、どのように企画をスタートさせたのでしょうか?

団塚:本作の脚本を書き始めたのが、3年前の23歳くらいのとき。その歳だから自分の知らないことも多かったので、初長編を手掛けるにあたって、自分が一番長くいたコミュニティである「家族」をモチーフに映画をつくろうと思ったのが出発点にありました。僕は東京都出身なんですが、東京の変わっていく街に対しての違和感や、家族に対する違和感のようなものが重なったときに筆が進んでいき、このような物語になりました。それで2022年に『遠くへいきたいわ』という短編を撮らせてもらった制作会社のシグロさんに今回もお世話になったという経緯です。

—街や家族に対する違和感というのは、具体的にはどのようなものだったのでしょうか?

団塚:もともとあった家族の関係性が変化していくことだったり、街がスクラップ&ビルドで移ろいゆくことだったりに対しての、抗いようのなさと言いますか。それは僕が東京出身であるということも大きいと思います。

—ショットや構図はもちろん、オープニングやエンディングクレジットのこだわりもすごいですね。そういった画のデザイン的な部分のセンスはどのように培われたのでしょうか?

団塚:ショットに関してはカメラマンと相談しながらつくっていきました。デザインの部分に関しては、本作の主人公と同じく僕の父親がランドスケープデザインの仕事をしているという側面はあるかもしれません。とはいえ、もともと父の仕事について聞いてまわった経験もほとんどなく、今回の映画をつくるにあたってリサーチし始めたのですが。

©︎2025 シグロ / レプロエンタテインメント

—パーソナルな体験から膨らんでいった物語だと思うのですが、主人公である蓮の職業が胡蝶蘭の配送運転手というのが非常に特徴的ですよね。映画でもほとんど取り上げられたことのないであろうその職業に、どのように目をつけたのでしょうか?

団塚:街というものについて考えると、ドライバーという仕事はどの層にも接続できると思い至りました。特に胡蝶蘭のような高級花のドライバーは、高所得者層に接続できる職業じゃないですか。それも「ただ花を届けにきた」というだけで、というのが面白いなと思っていて。そういう意味で胡蝶蘭の配送運転手に興味を惹かれたのもありますし、今回都市を漂流する若者を描くうえで、一番適切かつ面白く撮れるんじゃないかなと思ってそのような設定にしました。

ドキュメンタリーとファンタジーを混在させる。再開発で追われた路上生活者への視線も

—たしかに胡蝶蘭の配送運転手にこれまで注目したことがなかったので、その仕事の様子を見るだけでも興味を唆られました。本作はランドスケープデザインを題材にしつつ、再開発によるホームレス排除(※1)を描いてもいて、作中にはジェントリフィケーション(※2)に対する問題意識も含まれていますよね。

団塚:胡蝶蘭は一輪850円するけれど、その一輪を切ったまま配送しても何も言われない……というシーンを撮っているときに、格差のようなものは意識しましたし、劇中で描いているように宮下公園の路上生活者排除も頭に浮かべながら脚本を書いていました。東京という街をどう捉えるかと考えたときに、やはりジェントリフィケーションの問題は避けて通れないなと思ったので。

※1 渋谷区の宮下公園をめぐっては、2010年、命名権を取得した企業の費用負担のもとで再整備を進めた渋谷区が、路上生活者が暮らしていた公園内のテントを強制撤去。その後の2020年、複合商業施設「MIYASHITA PARK」がオープン。1~3階は飲食店や店舗が入居し、最上階である4階には公園施設が備えられている。

※2 都市の富裕化現象のこと。イギリスの社会学者であるルース・グラスが名付け、「ジェントリ」とはイギリスの地主層を指す言葉。そういった裕福な階層の人が住む空間に都市が変化することを指す。「都市再開発」「都市再生」とは違い、低所得層が立ち退きさせられることへの批判性が含まれている。

©︎2025 シグロ / レプロエンタテインメント

—本作ではすでに知名度のあるMIYASHITA PARKに「遠藤さん演じる初がデザインした施設」という背景を付与していますよね。それがユニークな点だと感じましたが、その背景はどのように膨らませていったのでしょうか?

団塚:膨らませていった……というより、もともとMIYASHITA PARKは再開発のときに路上生活者の立ち退きで問題になっていた場所だったので、そこはわりとそのまま反映させました。そういう意味で本作はドキュメンタリー的な側面を持ちつつ、少しファンタジックな側面もある作品です。そのどちらでもない曖昧さを映画にしていけないか、ということはつねに考えていました。

—家族と都市の問題を貫くものとして「水掛け論」という言葉が使われていますね。どちらも遠藤さん演じる父の初の矛盾や葛藤を孕んだ言葉として映画の前半と後半で呼応します。

団塚:「水掛け論」という言葉については、いろんな人に聞いていただけるんですが、正直なところ、ことさら意識して書いた部分ではなかったんですよね。この映画は複数人でというより一対一で喋るシチュエーションが多くて——父と子、夫と妻、経営者と従業員というように。その会話を書いていくなかで、会話じゃ埋まらない溝や、初という人物の理解されなさを表す必要があるなと思いました。

ドラマというのは展開していくうちに人と人の均衡が破れたり、その溝が埋まっていったりすることが多いと思うんですが、一方で一生埋まらない溝というものもあると感じていて。そう意識しているうちに自然と出てきたのが「水掛け論」という言葉でした。「キャリアを形成しようとする人物と、父親としての在り方」や「都市の景観をつくる人と、都市を生きる人」を比較した際に、どうしても埋まらないものがあるということを表現したかったんです。

東京の都市を「正しく記録したい」という覚悟。撮影が大変な渋谷を舞台に選ぶ

—ジェントリフィケーションの側面を含め、渋谷をありのまま捉えていたのが印象的でしたが、MIYASHITA PARKをはじめ渋谷中心地での撮影は大変だったのでは?

団塚:そうですね。渋谷は撮影がすごく難しいというのは、もともとプロデューサーや制作部からも言われてはいたんです。ただこの映画を撮るうえで、これまで映画で登場してきた括弧付きの「東京」や「渋谷」ではなく、その場所を正しく記録したいと考えたんですよね。東京の都市を正確に記録するならば渋谷は撮らないといけないという覚悟はあったので、制作部のみなさんをはじめ、いろんな人に調整してもらい、きちんと許可を取りながら撮影していきました。

—日本のシンボルとも言える「渋谷」という街を映したことに対して、監督週間で出品されたカンヌでもさまざまな反応があったのではないですか?

団塚:たしかに、東京という都市や街並みについての言及は多かったです。ヨーロッパはその街に長く残る建物がとても多いので、ものすごいスピードで開発が行われている都市に対する興味が一定数あるんだなと思いました。ただそれと同じくさまざまな反応があったのは、わりとクラシックな日本の家族観についてですね。家族というか、人と人とのコミュニケーションに関して……と言ったほうが良いかもしれない。

例えば終盤に、一緒にいる蓮と初が喋らないシーンがありますが、僕個人としては「あそこで親子が喋ることはないよな」と自然に思って書いたんです。ただ海外の人たちからすると、新鮮に感じたみたいで。言葉にしないで人間関係が解消されたり、解消に近付いたり、折り合いをつけたりといったことはすごく日本的なことなのかもしれないな、というのは海外からのフィードバックで感じたことではありました。

©︎2025 シグロ / レプロエンタテインメント

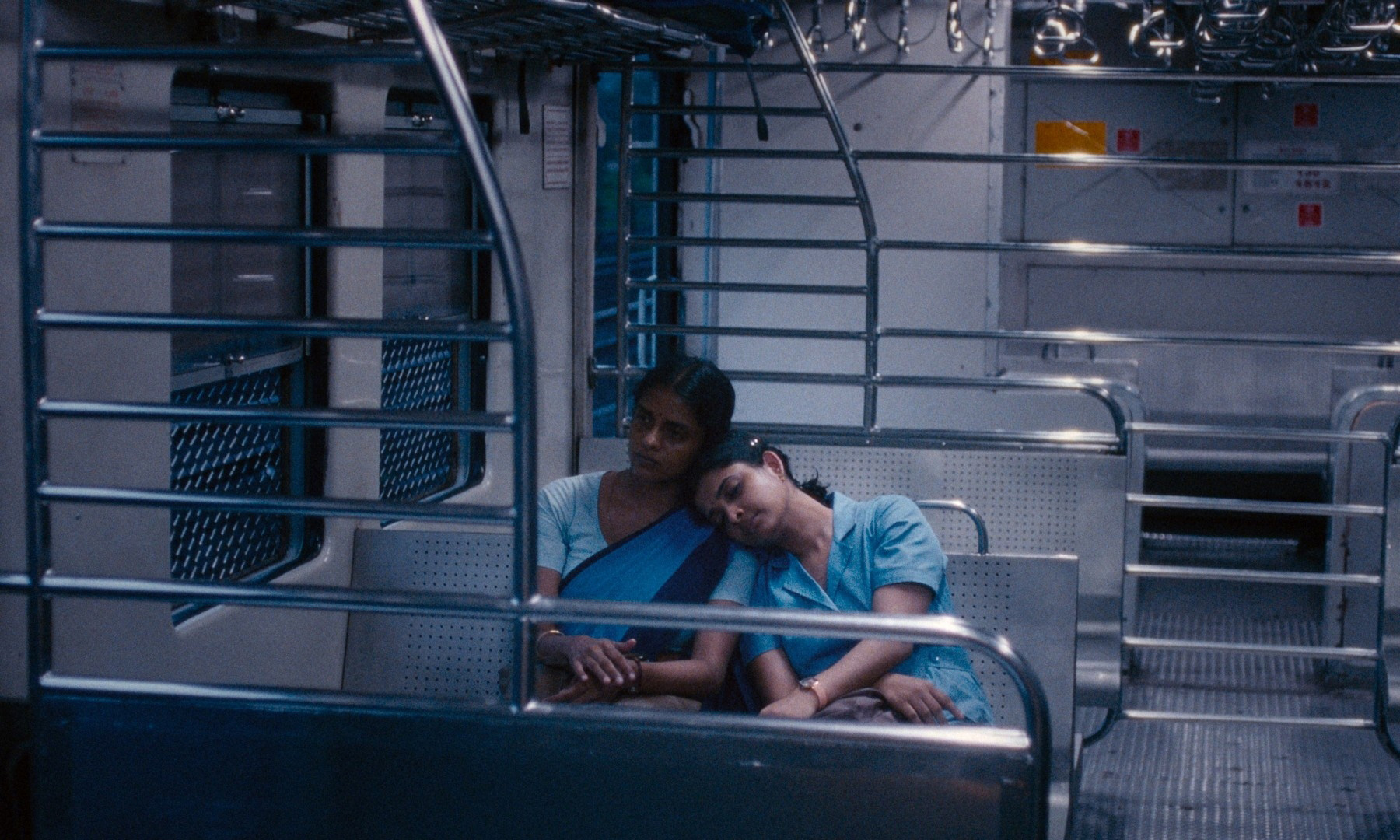

本作が初主演の黒崎煌代とつくり上げた「蓮」という存在——タイトル『見はらし世代』の背景

—さきほどおっしゃっていた「埋まらない溝」というのは、劇中での成り立っているようでじつは成り立っていない会話にも表れていましたね。序盤の父と母の会話をはじめ、一方の顔が映らないという映像表現からもそれを感じとることができました。そういう会話を生み出すキャラクターがまた特徴的でしたが、とりわけ黒崎煌代さん演じる主人公の蓮が独特の空気感をまとっています。感情をあまり表に出さず影を抱えているように見えるけれど、職場の花屋でスプレーを銃に見立てて撃ち合う無邪気な部分もある。その蓮のキャラクターはどのようにつくっていったのでしょうか?

団塚:本作が初主演の黒崎君と一緒につくりあげていったキャラクターでした。シナリオ上、台詞はそれほど多くないので、どういうアプローチでもできたんですよね。俳優さんってシーンとシーンのつながり——例えば、前のシーンがこういう感情だったから次もこうなっていないといけないというようなもの——をすごく考えてくれるんですが、今回黒崎君とは「あんまりつながらなくて大丈夫」という話をしたんです。怒っているシーンがあったあとにすぐに泣いていても良いし、それこそスプレーを持って「ピュンピュン」って、銃撃戦ごっこをするように急に楽しくなっても良いし、というように。映画におけるシーンとシーンのあいだには基本的に時間の経過があるのだから、少なくともこの蓮というキャラクターにおいては、その空白の時間を無理につなげる必要はないんじゃないかなと思ったんですよね。ちなみに銃撃戦ごっこのシーンはほとんど指示もせず「楽しい感じでやってみて」とお願いして生まれました。

©︎2025 シグロ / レプロエンタテインメント

—花屋のシーンといえば、吉岡睦雄演じる上司と蓮の喧嘩がものすごく印象に残っています。二人のいさかいを長回しで撮っているかと思えば、いつの間にか彼らは画面からはけていき、カメラは別の女性を追い始めるという。吉岡さんが演じていたことや、冒頭から感じていたさりげない不穏な空気も相まって、黒沢清監督の作品、とりわけ『Chime』(2024年)を彷彿とさせました。

団塚:僕も気に入っているシーンですね。映画づくりをするうえで、おっしゃる通り黒沢清監督の影響はあるかと思います。

—『見はらし世代』というタイトルがとても印象的ですよね。蓮たち若者を表す言葉でもあるし、思えば少し高い位置から見はらすようなショットの多かった映画を包括するタイトルでもあるし。ただ、もともとは別のタイトルだったとうかがいました。

団塚:冒頭のペンションの場面は去年の7月に3日間かけて撮影して、残りの部分を今年の1月に撮影したんですが、7月にクランクインした段階では、まだ別の仮タイトルでした。それがポスターのコピーにも使われている『あたらしい景色』なんです。ただ7月から1月に向けて準備するなかで、「『あたらしい景色』って堅い気がするな……」って、ぼんやりとですが、ずっと思っていて。一方、英題として付けていた『BRAND NEW LANDSCAPE』はなんだか開かれた感じがあって気に入っていたので、それをこの映画にふさわしい意訳で表現できないかという発想で、言葉を考えていきました。そうして、いろんな言葉を手繰り寄せて生まれてきたのがいまの『見はらし世代』という造語。LANDSCAPEを見はらしという言葉に、BRAND NEWを世代という言葉にそれぞれ託してみたときに、この映画の見方がまた少し広がるんじゃないかなと思って、これをタイトルに決めました。あと親子の物語に「世代」という言葉を付けたかったというのもあります。

©︎2025 シグロ / レプロエンタテインメント

※以下、本作のネタバレを含みます。あらかじめご了承ください。

テーマのひとつに「抗いようのなさ」。エンディングに託した思いとは

—先ほどおっしゃったように、本作は家族や街の姿をリアリティをもって描いていますが、後半でファンタジーと合流しますよね。その契機となるのが「どうしても落ちる電球」ですが、この独特なモチーフはどのように生まれたのでしょうか?

団塚:脚本を書くうちに思いついたのが電球というモチーフなんです。死者の国……という訳ではないですが「上の世界」や「命や生死のようなもの」を、この映画で何かしらで表せないかと考えたときに、あの電球によって「上の世界」と「我々が生きる世界」が一瞬接続するようなことができたら、映画にしかできない表現が可能なんじゃないかなと思ったんですよね。

©︎2025 シグロ / レプロエンタテインメント

—特有の浮遊感がある音楽もユニークで面白いですよね。聞くところによると監督の友人が担当されているとか。

団塚:映画美学校の同級生である寺西涼君に担当してもらいました。音楽だけじゃなく、監督や編集やカメラマンもできる人でして、前作の『遠くへいきたいわ』から一緒にやっています。どちらも映画における音楽の可能性を信じているというところで通じていますし、映画における音楽の嗜好もかなり合うのでコミュニケーションも取りやすく、いつも素敵な音楽をつくってくれるんですよね。今回の音楽で僕がお願いしたのは「子どもの囁きのような声を、どこか神的な目線で散りばめたい」ということと、後半に関しては「讃美歌的な空気を入れつつ、現代的にアプローチしていきたい」ということ。あと「(パッヘルベルの)カノンというクラシックの楽曲をサンプリングしたいんだよね」と言ったところ、つくってくれたのが本作の予告編でも使われている音楽です。

『見はらし世代』 予告編

—なんでまたカノンをサンプリングしたいと思ったんですか?

団塚:その曲を使うシーンで結婚式のような雰囲気を出したかったんです。遠藤さん演じる初と井川さんの演じる由美子が再会したときに、再びウェディングロードが始まる感じにしたいなって。それを寺西君に伝えたら「うん、わかった」というように、ツーカーな感じでつくってくれました。

—LUUPで街を走る若者の姿でエンドロールが始まる……という、物語とは別に独立したラストシーンもすごく印象に残っています。

団塚:渋谷などの都心をロケハンしているとLUUPがものすごく通るんです。そのとき、これを映さないのは無理だなと思ったのと同時に、いまこの時代に街についての映画を撮るなら欠かせない要素だとも感じ、映画内に組み込むことを決めました。だからラストだけでなく、いろんなところにLUUPが通っているんですよ。

本作のテーマのひとつとしてあったのが、「本作の父親(初)をはじめとした親世代がつくった街を、いまの子どもたちが生活をすることの抗いようのなさ」だったので、そういう意味で現在の街を生きている若者たちが、もう一度何かを始めていくような終わり方にしたかったんですよね。そして現代の若者の画として一番撮っておきたいのがLUUPに乗っている姿だった。エンディングでありながら、同時に新しい映画のオープニングになるような映像ができれば、「変わっていくこと」に対して鑑賞後いろんなことを考えられるかなと思ったこともあり、ああいう締め方にしました。それが街を生きる人や街そのものを正しく映すことなんじゃないかなと思ったので。

ちなみにLUUPに乗りながらしている会話も即興です。「ご飯の話をして」って言ったら、沖縄そばの話になったという(笑)。運転している4人中3人は現場のスタッフで、プロデューサーの山上賢治さんも後ろのほうにいるんですよ。

—次回作の予定はあるんですか?

団塚:ぼんやりと考えてはいます。ただ、いまは映画だけに限らず、ドラマやミュージックビデオなどたくさんのことにチャレンジしていきたいですね。

- 作品情報

-

『見はらし世代』

『見はらし世代』

2025年10月10日(金) からBunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、新宿武蔵野館、アップリンク吉祥寺ほか全国公開

監督・脚本:団塚唯我

出演:黒崎煌代

遠藤憲一

木竜麻生

菊池 亜希子

中村蒼

井川遥 ほか

- プロフィール

-

- 団塚唯我 (だんづか ゆいが)

-

1998年生まれ、東京都出身。慶應義塾大学環境情報学部中退。映画美学校修了。在学中は万田邦敏や脚本家の宇治田隆史より教えを受ける。同校修了作品として制作した短編、『愛をたむけるよ』が、『なら国際映画祭』、『札幌国際短編映画祭』、『TAMA NEW WAVE 等の映画祭』で入選、受賞。2022年、若手映画作家育成事業ndjcにて、短編『遠くへいきたいわ』を脚本・監督(制作:シグロ)、『第36回高崎映画祭』などに招待。本作品『見はらし世代』が初長編映画となる。

- フィードバック 15

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-