『第77回カンヌ国際映画祭』でインド映画史上初となるグランプリを受賞し、注目を集める映画『私たちが光と想うすべて』。本作では、ムンバイの病院で働く看護師プラバと年下の同僚アヌ、病院食堂のパルヴァティという境遇の異なる3人の女性が、ままならない人生に葛藤しながらも自由に生きたいと願う姿が描かれる。

監督は本作が長編劇映画デビューであるパヤル・カパーリヤー監督。本インタビューでは監督に、本作を通して描いた労働階級の女性たちの連帯や、インド映画における女性表現の変化、そして日常に潜む政治性まで幅広く語ってもらった。

監督の言葉からは規範の中で生きること、そしてそこから抜け出す可能性を見出すことの「光」を感じることができた。

—本作では大都市ムンバイで生きる女性たちと、海辺の村であるラトナギリでこれから生きる女性の姿が描かれます。この対照的な場所に暮らす労働階級の女性の現状を監督はどのように捉えていますか?

パヤル・カパーリヤー(以下、カパーリヤー):ムンバイは国際的な大都市で、インド各地から女性が働きにやってきます。女性にとってムンバイは仕事と生活をするうえでは比較的安全な場所と言えるでしょう。女性が一人暮らししたり終業後夜遅く帰ったりと、国内のほかの場所よりも自由に過ごすことができます。おそらくですが鉄道などのインフラが充実していることが安全性とつながっているのではないでしょうか。

また映画産業が盛んな街でもありますね。映画業界には多くの女性が働いており、遅いときには明朝の3時や4時に帰宅することもあります。それができるくらい、女性にとって比較的安全な文化が根付いている。そういう意味では暮らしやすい場所なのですが、同時に物価が非常に高い街でもあります。賃金に対して家賃もかなり高いため生活を維持するのは容易ではないですが、それでも素晴らしい街だと思います。

一方、ラトナギリは非常に美しい場所ではあるのですが、仕事がないため、多くの女性が出稼ぎに出ています。少なくとも家族の一人はムンバイに働きに来ているのが実情でしょうね。快適な日常を送るためには基本的な設備やインフラが足りていないため、生活は決して楽ではありません。これはラトナギリに限らず地方が抱える大きな問題だと思います。

パヤル・カパーリヤー監督。1986年、インド・ムンバイ生まれ。インド映画テレビ研究所で映画の演出を学ぶ。2015年に製作した実験的なドキュメンタリーの短編『THE LAST MANGO BEFORE THE MONSOON』が、2018年『ベルリン国際映画祭』でプレミア上映され、同年の『アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭』で審査員特別賞を受賞。続いて2017年に製作した13分の短編『AFTERNOON CLOUDS』は、『カンヌ国際映画祭』のシネフォンダシオン部門に選出される。初長編ドキュメンタリー『何も知らない夜』は2021年『カンヌ国際映画祭』の監督週間で上映され、ベストドキュメンタリー賞であるゴールデンアイ賞を受賞

—プラバとアヌとパルヴァティ、病院に相談にきた女性、妊娠した猫に至るまで、本作は一貫して女性たちの連帯を描いた作品でしたね。まだまだ男性優位な社会で、女性たちが連帯するシスターフッドが持つ力について監督はどのように考え、描こうと思ったのでしょうか?

カパーリヤー:あはは! たしかに猫もそうですね(笑)。猫を病院で診るのはとんでもない違法行為なんですが、アヌはマノージ医師に取り入ろうとしてあの行為に及んだんです。今考えてもおかしなエピソードですよね(爆笑)。

さて、シスターフッドという概念は実際、とてもユートピア的だと思うんです。というのもインドに限らず世界中で、私たちは言語や教育へのアクセス、カーストや宗教など多くのことで分断されていますよね。性別だけが問題ではない。でも私たちがもしその壁を乗り越えることができれば、女性たちの間に共同体思考が生まれるのではないかと思うんです。だからこそ、この映画で描かれる3人の女性はそれぞれまったく異なる人物として描きました。彼女たちは同じではない。でもそれが連帯を経てコミュニティになるとき、真の進歩がもたらされるのではないかと思います。

インド映画でセックスやヌードを描くこと

—そのまったく異なる3人の女性が抱える、人生のままならなさに共感する人は大勢いるかと思います。同じような苦悩を抱える人々にとって何が癒しや救いになりうると監督は考えますか?

カパーリヤー:彼女たち全員にとってままならない人生というのは、とてもとても長い旅路だと考えています。その途中で辿り着いた、ビーチのカフェで一緒に座ってただ一緒にいる夜は、彼女たちにとって紛れもなく癒しの瞬間です。もちろん、その束の間の休息が終われば、彼女たちはそれぞれの闘いを続けなければいけません。それでも互いに支え合うことはできるでしょう。そういったつながりこそが、人々に希望を与えてくれるのだと思います。

—これまでインド映画では描かれることが少なかった女性の胸や生々しい性行為、排泄シーンなどが有り体に描かれます。ある意味これまでが女性を過度にタブー視していたとも思えるのですが、今回このように女性を表現した理由を教えてもらえますか?

カパーリヤー:おっしゃる通りで、インドでは映画でセックスやヌードを過度に映す必要はないとされてきました。しかしその状況は少しずつ変化しつつあります。私はセックスやヌードを単に目的として描くのではなく、登場人物、特にアヌの視点を通じて彼女がどうありたいのかを表現したかったのです。アヌはプラバと喧嘩しているときにシャツを脱ぎます。裸になればプラバが恥ずかしがって自分を見ないことを知っているから。それは彼女の身体を用いた議論の方法なのです。

カパーリヤー:シャツを脱いだときは彼女の上半身が映りますが、アヌが恋人とセックスしているときに映るのはほぼ顔のみです。シアーズの身体は見えるけど、アヌの身体はほとんど見えない。このシーンでは、映画におけるセックスを我々がどう見るか、その眼差しを反転させたいと考えました。通常、女性の肉体は客体化される傾向にあります。たしかにその肉体は美しいですが、私はそのような見せ方をしたくなかった。感情的なものをここでは表現したかったのです。

その感情というのは彼女がプラバと喧嘩したときの怒りと、彼女の長年の欲望。アヌはずっとセックスをしたかったのですが、できなかった。そして彼女はついにそれを成し遂げます。観ている側はそれを愚かで馬鹿げたことだと思うかもしれませんが、彼女はその馬鹿げたことすら手に入れられなかったのです。

—たしかに看護師の若い世代のなかでもアヌとシアーズの交際をよく思っていない人が多数でしたし、そこに辿り着くまでの道のりがいかに大変であったかは想像に難くありません。ただアヌ自身は厳格な両親のもとで生まれ育ったにもかかわらず、かなり自由主義的でフェミニスト的な人間ですよね。

カパーリヤー:家族を尊重することは、私たちの文化においてとても重要な部分を占めています。そのため多くの若者にとって家族に逆らうことは一般的ではない。そして負担が大きくかなりの努力が必要であるため、多くの若者は家族から離れることも望みません。そういう意味ではたしかにアヌは少し特別な存在ですね。

現在では、異なる宗教間の結婚(異宗婚)も増えつつありますが、それを実現するためには多くの困難を乗り越えなくてはいけません。その道を歩むにはとても強い人間であることが求められるのです。なぜなら多くの人々がイスラム教に対してうっすらと偏見や恐怖心(イスラモフォビア)を抱いているから。本作のようにシアーズがムスリムであるというだけで人々は噂したり、アヌとの交際を受け入れ難いものだと考えるのです。

「政治と個人的な生活は、そんなに違うものじゃない」

—本作は主人公たちのリアルな日常を描きながら、宗教差別、ジェントリフィケーション、家族の呪縛、大都市の孤独感などムンバイが抱えた問題を浮かび上がらせます。日常と政治が連動していることを映画に落とし込んでいるように思えますが、監督が作品にこのような政治的・社会的テーマを入れることは意識的なのでしょうか?

カパーリヤー:大都市での生活においては、今挙げられたようなことは私たちの日常の一部であると感じています。たとえば前作の『誰も知らない夜』で、私は学生の政治運動をテーマにしたいとつくりたいと考えました。そしてストライキに参加していた学生の友人たちに取材したのですが、みんなが話していたのは恋愛や日々のできごと、親がどうこうといったこと。そこでも政治と個人的な生活は、そんなに違うものじゃないと感じたんです。むしろしっかりと混ざり合っていました。

そういった経験からも、重い政治的問題ととてもシンプルな人間関係は同時に語ることが可能だと考えます。人である以上、この2つのことを切り離すことはできないはずなので。だから私が映画で政治的問題と人間関係の両方を描くことは必然であり、登場人物のなかにその混ざり合った要素を込めたいと考えました。

—ドキュメンタリー的に始まり、写実主義のドラマが展開され、終盤には超自然主義的な描写が交差していきます。前作『何も知らない夜』でも現実と虚構を接続する表現を用いられていましたが、どのような狙いからこの手法を用いているのでしょうか?

カパーリヤー:人間の意識には、実に多くのレイヤーがあります。たとえば日々の生活、耳にした物語、寝て見る夢や沸き立つ感情などがそうですね。そのため、人生における「現実」を表現する方法はたくさんあると思うんです。たとえば夢の世界や想像上のできごとは現実ではないと思いますか? 私は実感が伴う以上、それらは現実の一部だと感じています。日常でも夢でも空想でも、人はさまざまな方法で物事を経験するので、それらすべてをひとつの映画で融合させたいと考えました。本作で現実と虚構と空想が混ざり合うのはそのためです。

—また『何も知らない夜』はヒンディー語、ベンガル語を使用していた一方、本作ではヒンディー語、マラヤーラム語、マラーティー語が使用されていますね。つまり監督は言語圏ごとに映画産業の分かれるインド映画業界で、特定の言語圏に属していない映像作家なのかと思うのですが、それはどのような意図からなのでしょうか?

カパーリヤー:なぜ私が「話せない言語で映画をつくる」という馬鹿げたアイデアを思いついたのかは自分でもわかりません。でもこの国の異なる言語が使われる映画すべてに、言語を超える感覚を込めたいと考えました。私たちが互いにコミュニケーションを取れないことは課題であると同時に、言語の違いがあることは私たちの文化の一部なんです。

日本では皆が同じ言語を話すので、とても奇妙なことのように感じるかもしれません。しかしインドの都市部では自国の異なる言語を話す人々とよく出会います。『何も知らない夜』でもそうでしたが、大学に行っても同様です。そしてそこから興味深い会話が生まれることもよくありました。だから私は「私たちは異なる」ということを示すのが好きなんです。多くの言語があること、それ自体は何の問題もないのですから。

作品の中の「光」が示すもの

—『All We Imagine As Light(原題)』というタイトルは、画家であるあなたのお母さんが描いた絵画の名前から取ったそうですね。そこにはどういう意味を込めたのでしょうか?

カパーリヤー:タイトルをいろいろ考えた末に、その名前をつけることにしたんです。聞いたときから気に入っていた名前でもあったので。インドや南アジアの多くの国では、「物事はこうだ」と無批判に受け入れる傾向があります。権威に疑問を呈したくないのです。親や社会を疑いたくない。ただただ従わなければならないと教えられてきたからです。だから本作では、そこから抜け出す可能性を光として表現したいと考えました。「別の道があるかもしれない」と人々が想像する可能性を。

特にプラバの視点において、光を可能性の象徴として表現したいと考えました。というのも、プラバという名前はマラヤーラム語で「光」を意味します。つまりこのタイトルは言葉遊びのようなもので、「私たちがプラバとして想像するすべて」「ブラバが想像するすべて」、あるいは「光そのもの」を表しているのです。

—たしかにこの映画は全編通して「光」を表現していますね。前半のムンバイでは人口的なライトが人々を照らし、村に辿り着いた後半では太陽の光がプラバたちを照らします。

カパーリヤー:前半では都市部の光の人工性を表現したいと考えました。ムンバイではチューブ型の白い蛍光灯がよく使われます。なぜインドでそれが至る所に使われているのかはわかりませんが、みんなこの蛍光灯が大好きなんです。でもそこから放たれるのは酷い光であるため、美しく撮るのは至難の技でした。それでも私と撮影監督は、その人工的で汚く不快な光を美しく見せるために試行錯誤を繰り返しました。なぜならその人工的な光こそがムンバイの現実だから。それが私たちの挑戦でした。

「列車」からムンバイの歴史が垣間見える

—そうして撮られたムンバイの映像には、美しさと同時にリアルな呼吸も息づいていて心奪われました。大都市の映像に真実味をもたらすため、光以外に意識したことはありますか?

カパーリヤー:ムンバイを映画の舞台にするうえでいくつかのことを考えました。ひとつはモンスーン(季節風)の時期に撮影すること。ムンバイは熱帯に属しており、晴れが多く、夏から冬のような季節の変わり目はありません。ただモンスーンが始まれば曇り空が約4か月続くため、そこで唯一季節の違いを感じるのです。ゆえにモンスーンはムンバイでとても特別な時期で、光も灰色っぽく見えるんです。

私と撮影監督は脚本執筆中もこの時期に街に出かけては写真を撮り、どんな変化があるのか、何か発見はないかと観察していました。そして私が気付いたのは、街中が似たブルーシートで覆われること。なぜならそれが一番丈夫なシートであり、街の人々は台風のような大雨で水浸しにならないようにそれで家を覆う必要があるのです。それは階級によりません。スラム街が青色で覆われるのと同様に、高級アパートも漏水対策で青いシートで覆われる。すべてがとても醜い青で埋め尽くされるのです。なので私たちはモンスーンのムンバイを描くためその人工的な青をたくさん使おうと考えました。それがあの時期の、あの街の本当の姿なんですから。

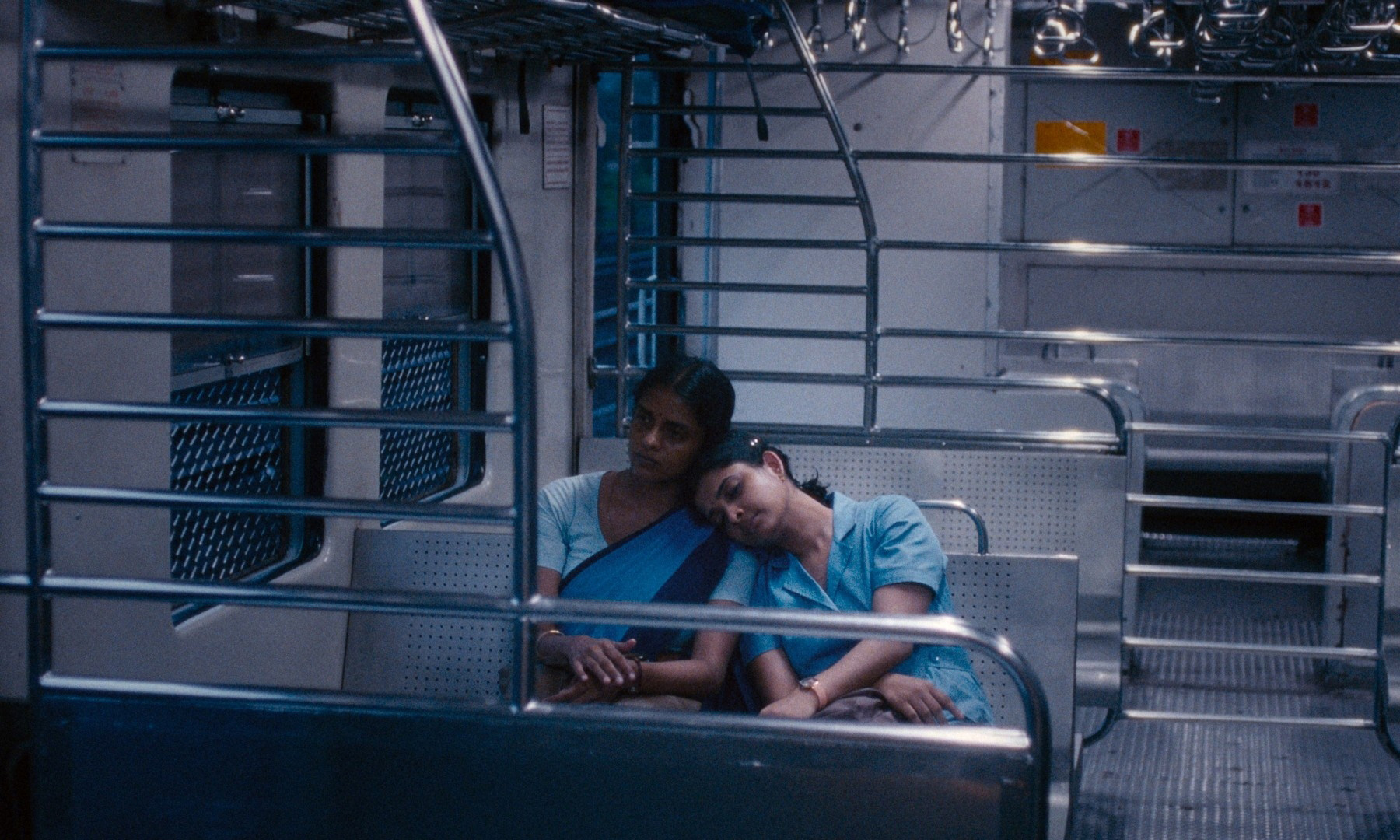

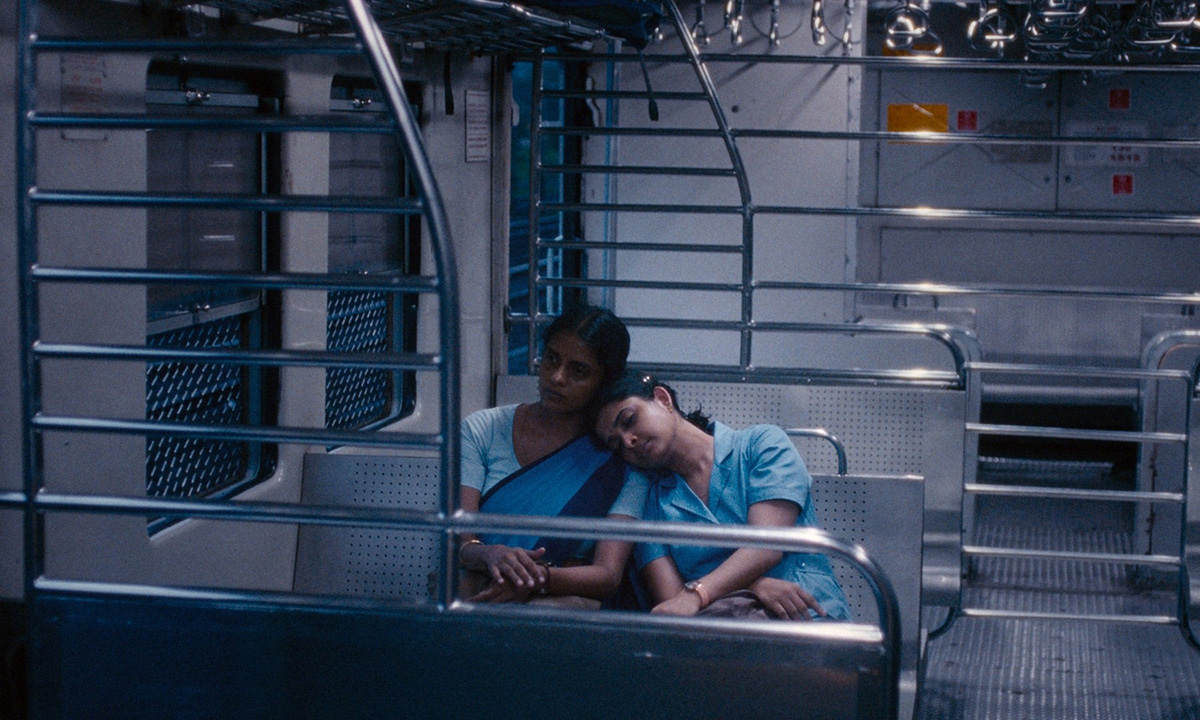

—また本作では列車に乗ったショットが印象的に繰り返されます。列車に乗るプラバやアヌ、パルヴァティに親密さを感じることもあれば、アヌの孤独が浮かび上がることもありました。この「列車」という物体をどのようなニュアンスで用いられたのですか?

カパーリヤー:ムンバイは「列車で動く街」なんです。交通渋滞があまりに酷すぎるので、みんな生活のために列車を移動手段として使わなければいけません。ムンバイでは現在地下鉄が建設中ではありますが、列車のほとんどは地上を走っています。地下鉄が普及する東京とはまったく異なりますよね。なので走行中の列車に乗っていると街全体が流れていく景色が見える。それは映画におけるトラッキングショットのようにも感じられます。たとえば南から北へ進む列車に乗って景色を眺めると、さまざまな建物が見え、その姿形からどんな人が住んでいるのか推測できるんです。

そこにはどんな人々が住んでいて、移動とともに建物はどのように変化していくのか。その列車からのショットだけで、ムンバイの建築と社会の歴史が垣間見えるのです。私は列車のそういう部分にとても興味を持ちました。ムンバイのどこにいても近くには駅がありますし、列車の音も必ず聞こえてきます。列車とは生活の一部なんです。だからプラバが列車に乗っている冒頭に始まり、窓越しや音だけなど、あらゆる見せ方で常に列車が存在するようにしました。いわば「ムンバイ」という大都市のモチーフのようなものですね。

変わりつつあるインド映画

—カパーリヤー監督は本作で、インド映画史上初となる『カンヌ国際映画祭』グランプリを獲得しました。インドでは女性監督による素晴らしい作品が増えてきている一方、ビッグバジェット映画はいまだ男性に集中している印象があります。そのなかで本作が世界的に評価された意義は大きいと思うのですが、今後のインド映画業界にどのような変化が生まれることを期待しますか?

カパーリヤー:インドの人々は映画を劇場に観にいくことが大好きかつ、人口もとても多いので、どんな映画であれインド国内で上映されれば、人々は観に来てくれます。毎回大ヒットとはいきませんが、そういう意味でインドの映画産業は自給自足型と言えますね。そのような背景もあってか、従来は多くの映画人は映画祭に作品を送りたがりませんでした。映画祭に出品されるインド映画は、公開数と比較してごくわずかなんです。

そういった風潮もあるなかで私たちの映画の成功は、インド市場を越えて展開しようとしている作品にとって大きな足掛かりとなるのではないでしょうか。インド映画を国際的に広げることは可能であり、インド市場に限定する必要はないのですから。喜ばしいことに映画祭に出品される映画は少しずつ増えてきています。今年だけでもベルリンやカンヌなど複数の映画祭にインドの映画が多数出品され、『Cactus Pears』という作品は『サンダンス映画祭』で大きな賞を獲得していました。もちろん商業映画も良いですが、映画祭で好まれるアートハウス映画など多様な映画がどんどん増えることはとても良いことだと思います。そうじゃなければ人生はとても退屈なものになってしまいますから

- フィードバック 76

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-