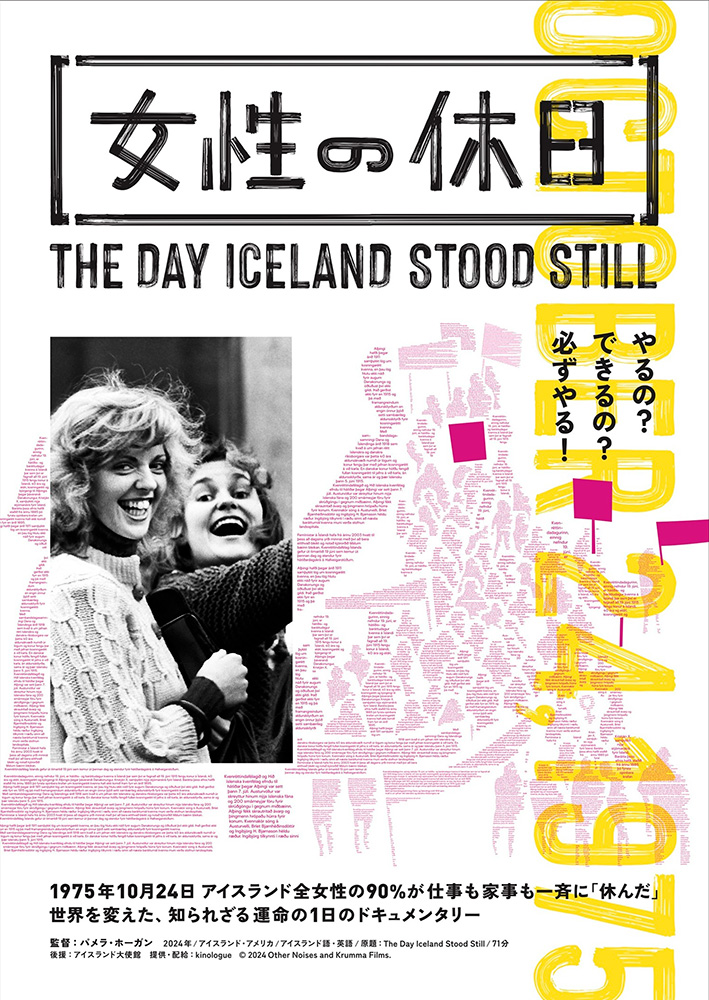

メイン画像:© 2024 Other Noises and Krumma Films.

1975年10月24日、アイスランドの女性の90%が、仕事や家事を一斉に「休んだ」。「女性の休日」と名付けられたこのストライキは、男女の賃金格差や女性の政治参加の遅れに対する抗議であり、その日アイスランドは機能不全に。

翌年には男女の賃金格差を禁止する法律が制定、5年後には世界初の女性大統領が誕生するなど、アイスランド女性史の転換点となった。

そんな歴史的出来事から50年経った今年、ストライキを振り返るドキュメンタリー映画『女性の休日』が公開される。映画では、当時の映像や参加者へのインタビュー、アニメーションを通して当時の様子が描かれている。

実際にストライキに参加したというプロデューサーのフラプンヒルドゥル・グンナルスドッティルと、この出来事をアイスランド旅行中に知り、映画化を決めたというアメリカ人の監督パメラ・ホーガンにインタビュー。当時のアイスランドは周辺国に遅れをとり焦っていたこと、ストライキは「天気が良いから集まってみよう」と緩やかに始まったことなど、ストライキの厳格なイメージからは想像できない、意外なエピソードも浮かんできた。

「天気が良いから集まってみよう」奇跡を起こしたストライキは、軽い気持ちで始まった

―1975年に行われた「女性の休日」は、当時の時代背景においてどれほどすごいことだったのでしょうか?

フラプンヒルドゥル・グンナルスドッティル(以下、フラッバ):私は当時11歳で、母に連れられてこのストライキに参加しました。周囲の大人たちの「絶対にやり遂げなければ」という熱量がすごくて、「何かすごいことが起きている」と肌で感じていました。

やはり、いま振り返ると、20世紀におけるアイスランドの社会変化のきっかけとなる、革命的な出来事だったのだと実感します。

フラプンヒルドゥル・グンナルスドッティル

主にアイスランドの女性運動をテーマにした作品のプロデューサー。1980年代の運動の進化を描いた『Kitchen Sink Revolution』でアイスランドのアカデミー賞「エッダ賞」を受賞。2024年、平等分野における意識向上に貢献した業績が讃えられ、アイスランド大統領より最高の栄誉である「ファルコン賞」を受賞。

パメラ・ホーガン(以下、パメラ):実際に参加した人たちは、このストライキをきっかけに「自分たちにも力がある」という実感を得られたそうです。

当時の記録を見ると、ストライキは国内の全17か所でおこなわれていたようで、なかには、女性2人だけで集会をした小さな漁村もありました。ストライキに参加するためにコミュニティセンターに行くと、最初は人がいないのですが、だんだん女性が集まっていったそうなんです。本当に奇跡的な出来事ですよね。

実際、このストライキの5年後に、世界初の女性大統領(ヴィグディス・フィンボガドゥティル)がアイスランドで誕生します。彼女は乳がんの手術をしていたので、国民に「大統領になるのは無理なんじゃないか」と言われていたそうです。でも彼女は、「国民の皆さんに乳をあげるつもりはありません」と言い放ったんです。

彼女は16年間大統領務めることになるのですが、それを見て育った男の子が「男は大統領になれないんだ」って思い込んでしまうくらいなんですよ。私の母国であるアメリカは停滞してしまっているので、本当に「すごい」としか言いようがありません。

パメラ・ホーガン

ドキュメンタリー映画製作者、監督、ジャーナリスト。

ジェノサイド後のルワンダ女性のリーダーシップを描いた『Ladies First』で2005年に「ニュース&ドキュメンタリー エミー賞」を受賞。ほかにも、女性視点から戦争と平和構築を取り上げた『Women, War & Peace』で共同制作、監督を務め、2011年に「海外プレスクラブ・マーロウ賞最優秀ドキュメンタリー賞」などを受賞している。

―90%の女性が参加するストライキは、なかなか実現できることではないと思います。なぜ実現できたのでしょうか?

フラッバ:アイスランドは民主主義国家としての歴史が浅くて、当時は女性の権利や政治参加も進んでいませんでした。賃金格差も深刻な問題になっていて、「社会を変えたい」と多くの女性が思っていた。その強い思いがストライキに踏み切るきっかけになったんだと思います。

それから、アイスランド人の気質も関係しているんじゃないかな。アイスランド人って事前に計画を立てるのがあまり得意じゃないんです。だから、ストライキも「ちょっと広場で集まってみようか」「天気いいじゃん」「行けそう行けそう!」みたいな軽い感じで始まったんですよ(笑)。

作中に登場するアニメーション

© 2024 Other Noises and Krumma Films.

パメラ:いまでこそアイスランドはジェンダー平等に近い印象がありますが、フラッバいうように、1970年代当時はフィンランドやスウェーデン、デンマークなどに遅れをとっていました。ほかの北欧諸国が国会の女性議員比率20%を超えていたのに対し、アイスランドは5%ほど。むしろジェンダー平等後進国だったんです。

世界的にも女性の権利獲得に対する動きは進んでいて、たとえば、ベティ・フリーダンの『新しい女性の創造』(※)がアイスランド語に翻訳されると、ラジオで毎日読まれていたそうです。

こういった周辺国の変化や世界的な動きのなかで、アイスランドの女性たちは焦りを感じていたようなんです。

※『新しい女性の創造』:原題『The feminine mistique』。1963年に刊行された、アメリカのジャーナリストであるベティ・フリーダンの著作。「女らしさ」という既成概念について言及した、女性開放運動のきっかけとなった一冊。

© 2024 Other Noises and Krumma Films.

妥協することを恐れないでほしい。女性たちが大事にした、話を聞いてもらうためのユーモア

―当時アメリカでも女性運動が起きていましたね。アメリカでの動きと比べると、アイスランドの運動にはどのような特徴があったのでしょうか?

パメラ:当時、私の母はコピーライターだったのですが、収入は同じ職種の男性の半分以下。そのことに気づいて母はフェミニズムの運動に参加するようになり、高校生だった私もその活動を間近で見ていました。

そのなかで感じたのは、「みんなすごく怒っている」ということでした。一方で、アイスランドの女性たちの記録を見ると、ユーモアやいたずら心が目立っていて、そこがアメリカのフェミニズム運動と大きく違うと思いました。

もちろん、ときには怒ることも必要ですし、アイスランドの女性たちも決然とした思いは持っていたことでしょう。でもそれを内側にとどめてユーモアも大事にしたからこそ、多くの女性を巻き込めたのではないかと思うんです。

「女性の休日」に参加した人たちにインタビューすると、彼女たちは「話を聞いてもらうためには、ライ麦パンじゃなくてカップケーキのほうがいいでしょ」って言うんです。つまり、多くの人に届けるためにユーモアが必要だった。そのことをインタビューを通して実感しました。

また、運動が続いていくと人によっては葛藤があったり、夫と離婚をしなければならなくなったりする場合もあったようで、それでも楽しんで続けるためにもユーモアは重要な要素だったのではないかと思います。

ストライキを先導した女性たち(1975年)

© 2024 Other Noises and Krumma Films.

―特に面白かったエピソードはありますか?

フラッバ:映画にも出てきますが、男性主導で開催されていた「美人コンテスト」に雌牛を連れて行った女性たちがいました。それに対して「動物虐待」と言う人がいても、「じゃあ女性はどうなの?」と言い返すことができる皮肉を込めたいたずらです。

ほかにも、スーパーの会計で合計金額が100クローナだったとすると、「63クローナしか払いません。それが男女の賃金格差ですから」と主張した人もいたようです。

こういった事例は、ユーモアもありながら、見ている人は何が問題なのか一瞬でわかりますよね。当時は気づきませんでしたが、いま振り返ると相手にきちんと伝わるようにユーモアをうまく使っていたんだなと実感します。

作中に登場するアニメーション

© 2024 Other Noises and Krumma Films.

―ほかにも、多くの人を巻き込んだ要素としてこの運動を「休日」と名付けたこともあるのではないかと感じています。「ストライキ」という言葉が過激すぎるという意見から生まれた妥協案ですが、これについては「なまやさしい」と批判的な女性もいたそうですね。

パメラ:組織の中心にいたエーリザベト・グンナルスドッティルさんへの取材で、「あれはストライキだったんですか? 休日だったんですか?」と聞くと、「ストライキです」と返ってきました。

やはり運動の中心にいた人はストライキのつもりだったようです。でも彼女は続けて「でも、めちゃくちゃ楽しかったから『休日』と呼んでもいいと思う」と言っていて。ストライキと休日、両方の要素があったんだと思います。

フラッバ:必ずしも全員が「休日」と呼んでいたわけではなくて、私の家ではストライキと呼んでいたので、それぞれが自分に合う呼び方をしていたようです。

若い方に言いたいのは、「妥協を恐れないでほしい」ということ。最終的に成功につながる可能性を感じているのであれば、それも団結できる方法だと思うので。

作中に登場するアニメーション

© 2024 Other Noises and Krumma Films.

よりよい世界を望むには、よりよい物語を知らなればならない。社会に変化を望むすべての人に届けたい

―50年前に起こった女性たちのストライキを、いま映画化することの意義はなんだと考えていますか?

フラッバ:むしろ、なぜもっと早くに映画化しなかったのかという気持ちです。運動に参加した方のなかにはすでに亡くなってしまっている方もいて、今回が当事者の生の声を聞ける最後のタイミングでした。

よりよい世界をのぞむには、よりよい物語を知らなければなりません。よく「女性のロールモデルがいない」といわれますが、女性が歴史を作っていないのではなく、女性の作った歴史が残っていないだけなんですよね。だからこの出来事を、女性史の一部として残さなければならないと思いました。

広場に集まり演説を聞く女性たち(1975年)

© 2024 Other Noises and Krumma Films.

―この映画を、どのような人に見てほしいでしょうか?

フラッバ:自分の住む社会が変わってほしいと望むすべての人に観てほしいです。

じつはすでに機内上映も始まっていて、男女問わず、観た方から「めちゃくちゃ泣いた」とコメントをもらっています。

パメラ:8月にソウルで試写をした際、若い女性たちがひたすらメモしていたんですよ。「ユーモアが大事」「妥協は悪いことじゃない」と。

そういった、インスピレーションや希望を求めている方にもぜひ観てほしいですね。

デモに参加する女性たち(1975年)

© 2024 Other Noises and Krumma Films.

―その後もストライキは受け継がれ、今もおこなわれていますが、2023年の「女性の休日」のスローガンは「これを平等と呼ぶのか?」だったそうですね。世界で一番ジェンダー平等に近づいている国でも、さらなる平等を目指し続けられる理由はどこにあるのでしょうか?

フラッバ:やはり、まだ達成すべきことがあるという意識がそうさせているのだと思います。

2025年の女性の休日でトピックになっているのは、女性に対する暴力と司法における男女の不平等です。

アイスランドでは医療や政治などの従事者割合はほぼ男女平等なのですが、大企業の管理職男女比には課題が残っている。45%を女性にしなければならないというクオータ制を採っていますが、やはり抜け穴はありますからね。

パメラ:忘れてはいけないのは、「個人にはそれぞれ力がある」ということです。

その点、アイスランドは小さな国だから、一人が担う領域が多く、それが個の力の自覚につながっています。私の住むアメリカでは、いまだに男女の平等賃金を保証する「平等権修正案」が可決されておらず、私を含め女性たちには無力感が漂ってしまっています。

けれども、私たちは全然無力ではないんです。考えかた次第で変えられることは、この映画が証明してくれていますから。この映画を観て、自分に力があることを自覚し、小さな変化を起こす人が増えたら嬉しいです。

2023年の「女性の休日」記念日

© 2024 Other Noises and Krumma Films.

- 『女性の休日』

-

『女性の休日』

『女性の休日』

10月25日(土)より、シアター・イメージフォーラム他全国順次ロードショー

監督:パメラ・ホーガン

- プロフィール

-

- パメラ・ホーガン

-

ドキュメンタリー映画製作者、監督、ジャーナリスト。

ジェノサイド後のルワンダ女性のリーダーシップを描いた『Ladies First』で2005年に「ニュース&ドキュメンタリー エミー賞」を受賞。ほかにも、女性視点から戦争と平和構築を取り上げた『Women, War & Peace』で共同制作、監督を務め、2011年に「海外プレスクラブ・マーロウ賞最優秀ドキュメンタリー賞」などを受賞している。

- フラプンヒルドゥル・グンナルスドッティル

-

主にアイスランドの女性運動をテーマにした作品のプロデューサー。1980年代の運動の進化を描いた『Kitchen Sink Revolution』でアイスランドのアカデミー賞「エッダ賞」を受賞。2024年、平等分野における意識向上に貢献した業績が讃えられ、アイスランド大統領より最高の栄誉である「ファルコン賞」を受賞

- フィードバック 12

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-