東京国立近代美術館にて、貴重な戦争画などを展示する『コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ』が10月26日まで開催されている。SNSを中心に注目を集めているものの、事前のプレスリリースがなく広報は限定的だ。カタログも制作されていない。

戦争の光景を記録した戦争画。特に、軍からの委嘱により制作された「作戦記録画」は、大きなキャンバスに描かれた迫力のある絵画だ。当時は、こうした絵画がメディア主催の展覧会を通して人々に届き、アルバムや絵葉書によって社会や日常生活にも浸透。新聞などさまざまなメディアと連鎖して、国民の戦意高揚を煽っていった。

同館が保管する「戦争記録画」は153点。戦後米軍に接収されたのち、1970年に「無期限貸与」という形で「返還」された作品群だ。展示ではそのうち24点を中心に、戦争画が展示されている。また、当時のメディア空間の中で絵画の役割を考察するため、同時代の新聞や雑誌、音楽や映像なども並ぶ。

「どう見せるか」を重視した展示、と学芸員の鈴木勝雄が語るように、戦時中から戦後、アジアで描かれた作品など、時間と距離をおいたさまざまな視点を提供する構成となっている。本展の全容をレポートする。

戦争画とは何だったのか? メディアと連鎖して作られた戦意高揚の空気感

軍からの委嘱や公募で集められた戦争画。その内容は前線を記録するもの、占領地での出来事を記録するもの、戦地に赴かず、戦争を後方から支えた「銃後」を記録するものなどさまざまだ。

こうした作品は、展覧会を通じて人々に届いたのだという。展覧会は、東京大空襲で国民が混乱している最中にも開催された。現地に写真家を派遣できないほど戦争が激化していくなかで、絵画を通じて戦意をつなげていく狙いがあったと考えられる。

1943年に藤田嗣治によって描かれた『アッツ島玉砕』は、アメリカ軍によって日本軍が全滅した出来事を描いている。米軍兵士の無数の死体が描かれた凄惨な作品だが、タイトルに「玉砕」という言葉が付されることで美化され、当時の人々の追悼と仇討ちの気分を醸成する意図が感じられる。

絵画の横には新聞の切り抜きも展示されており、絵画をはじめとする文化:芸術と報道によって、戦争へ向かう空気感や高揚感が作られていったことがわかる。

藤田嗣治『アッツ島玉砕』(1943) / 小川原脩『アッツ島爆撃』(1944)

鶴田吾郎の『神兵パレンバンに降下す』は、スマトラ島パレンバン陸軍落下傘部隊が降下した模様を描いている。この部隊は“空の神兵”という軍歌や、マスメディアの大々的な宣伝によって国民に広く知られていった。

鶴田吾郎『神兵パレンバンに降下す』(1942) / 田村孝之介『佐野部隊長還らざる大野挺身隊と訣別す』(1944)

日本が進出した東南アジアでの様子。他者の視点を取り入れた歴史の整理

2章「アジアへの / からのまなざし」では、戦時中のアジアでの状況を描いた絵画がセレクトされている。

展示を巡ると、「大東亜共栄圏」というスローガンが発表され、日本が東南アジアに領域を拡大していった当時の文化背景が浮かび上がってくる。

『長江埠の子供達』は、報道班員として中国に渡った猪熊弦一郎による作品。プロパガンダ誌で日本兵を歓迎する姿で描かれることの多かった中国の子どもたちだが、この作品は異なる視点を提供する。その特徴について、キャプションでは以下のように記されている。

「本作に描かれる子どもたちは極めて冷淡な『他者のまなざし』で画家を、そしてこの絵を見る私たちを見つめています。画家が現地で肌で感じた疎外感を率直に表した、当時としては稀有な作例です」

猪熊弦一郎『長江埠の子供達』(1941) / 伊谷賢蔵『楽土建設』(1940)

『衛生隊の活躍とビルマ人の好意』は、陸軍と日本赤十字社から依頼を受けビルマ(現ミャンマー)に渡った鈴木良三が1か月の取材をもとに描いた。「守る日本兵 / 守られる・奉仕する現地女性」という関係性の枠組みが、本作には表れているのだという。

鈴木良三『衛生隊の活躍とビルマ人の好意』(1944) / 向井潤吉『四月九日の記録(バタアン半島総攻撃)』(1942)

戦後の市民の視点。戦争の記憶を受け継ぐ担い手

本展では、戦後に描かれた絵画や写真も展示されている。朝鮮戦争、冷戦、ベトナム戦争など、周辺国で戦争が続くなかで、国内では反戦運動や戦争の記録を掘り起こす動きが見られたという。

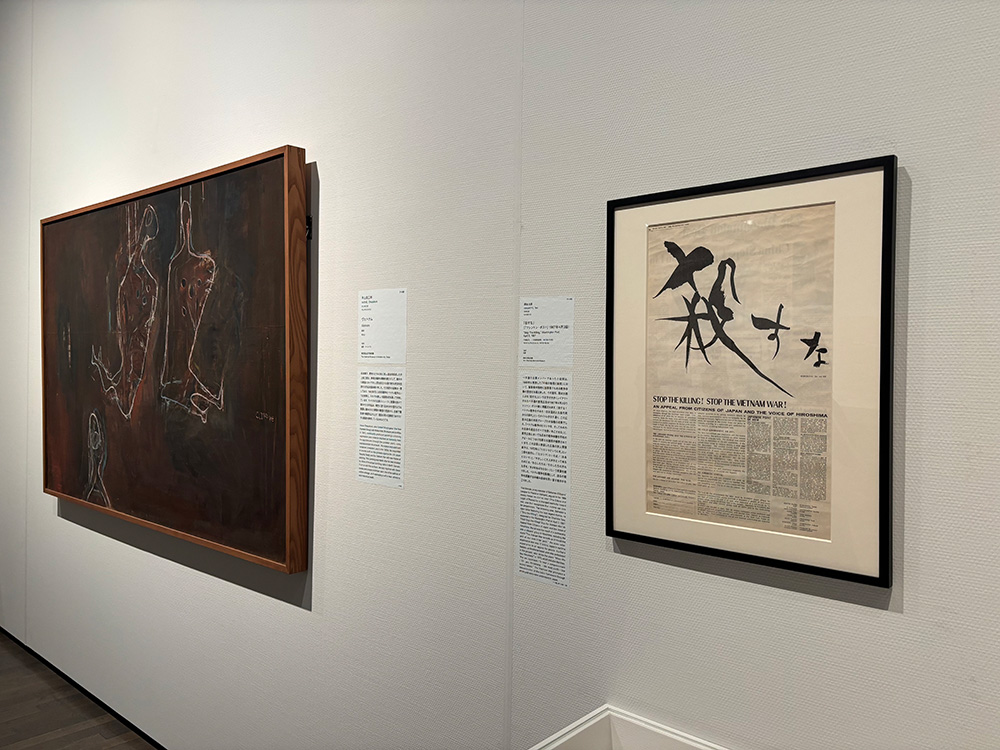

ベトナム戦争をめぐっては、日本の間接的な関与が明らかになると反戦運動が広がった。会場では岡本太郎が「殺すな」と書いた『ワシントン・ポスト』の意見広告が展示されており、そこには「ベトナム戦争はヒロシマを、そしてわれわれ自身の過去のすべてを想い起こさせる」と記されている。

井上長三郎『ヴェトナム』(1965) / 岡本太郎『「殺すな」』(『ワシントン・ポスト』1967年4月3日)

また、ベトナム戦争後の沖縄から1970年代後半の日本を見つめる作品も展示されている。沖縄出身の真喜志勉によって描かれた『[無題]』だ。1972年に本土に返還された沖縄をめぐる、アメリカ、日本との関係性をコラージュによって描き出したという。

真喜志勉『[無題]』(1977)

ほかにも、市民による原爆の体験の文字と絵による記録など、現代に続く戦争への問いが散りばめられている。

被爆経験者から寄せられた、絵と文字を併用した数々の「原爆の絵」

「どう見せるか」を重視した広報体制。メディアと連鎖して空気をつくった戦争画と、いまにつながる問い

この展覧会は、海外からの観客も多く、自国の状況と比べながら戦争と芸術の関係を振り返る来場者も多いという。

特に2章「アジアへの/からの視点」で海外からの視点を取り入れたことは、日本側の視点で描かれた戦争表象を相対化すると同時に、他者の視点を含めて複数の角度から歴史を見つめ直す契機となる。

学芸員の鈴木勝雄に、本展示における広報体制の背景や展示を通して伝えたいことについてインタビューした。

―本展は、大々的に宣伝されていないことも注目を集めています。図録やチラシを作成しなかった背景について教えてください。

鈴木勝雄(以下、鈴木):プレスリリースという限られた紙面では、この展覧会の意図が伝わらないと思ったんです。

作戦記録画の展示はこれまでも行なってきましたが、そのときに重要になるのは、「どう見せるか」ということ。今回の展覧会では、作家側の語りではなく、作品が社会でどう流通し、どう受け止められたかに焦点を当てています。

作戦記録画というのは、軍からの依頼によって制作されたものであり、「国民の戦意高揚」という明確な目的のもとに公表されました。それらは先行する報道の文脈に追随する形で登場するため、自ずと解釈の幅は限定されます。他のメディアと切り離せないそうした絵画を、当時のメディア空間のなかでとらえ直すというアプローチを採用しました。

こうしたねらいや意図は、実際に展覧会をご覧いただいた方が明確に伝わると考え、開幕後の取材対応に重点を置く現在のような広報体制をとることにしました。ちなみに本展では予算のかかる広告宣伝は行なっていません。

―戦後80年のいま、戦争画を展示する意義とは何でしょう?

鈴木:それは、戦争体験者が近い将来不在になるという緊張感をもって、戦争を伝える絵画や資料を、将来どのように継承していくかを考える機会にしたいということです。それは、これらの戦争美術を保管する東京国立近代美術館の使命であるとも考えました。

戦争画は、ほかのメディアと連動して社会的な効果を作り出していったと思われます。どのように戦争を推進する空気が生まれたのかを想像することが大事です。たとえ記録をベースにしていたとしても、出来事を劇化する戦争画は、人々を戦争へと駆り立てる効果の一端を担いました。その側面は、簡単にフェイク画像が作れてしまう現代とリンクしているように思います。

戦後80年というタイミングかつ、ウクライナ侵攻やガザ侵攻を目の当たりにしている今年。明らかに来館者の戦争を見る意識が変わっていると感じます。実際、SNS上の反応を見ていると、みなさんびっくりするくらい、過去と現在を重ね合わせて考えてくださっている。「当時、自分があの場にいたら抗えるだろうか?」とか、「何が真実で何がフェイクなのか?」など、現代にもつながる問いを持ち帰ってくれています。

―過去のことではなくいまを生きる自分の学びとして持ち帰っているんですね。鈴木さんが思う、戦争画を見て読み取ってほしいことは何でしょうか?

鈴木:今回の展示で大事にした「複数の視点から現実を見る」ということと、「戦争画に描かれていることと、描かれていないこと」の両面を考えるということです。

第2章「アジアへの / からのまなざし」で示したように、日本側の視点だけではなく、アジアの視点に立って戦争を想像してみること。「自分たちの視野がいかに限定されていたか」という気づきを得てほしいと思います。他者の存在を考慮に入れて戦争を歴史的に検証することによって、新たな理解と対話が開かれるのではないでしょうか。

美術展は多数の作品を並置して、そこに現れる複数の視点を比較しながら、過去に向き合う想像力を養う場となります。そこから新たな社会的な記憶を紡ぎ出す可能性を探っていくことも、記録装置としての美術館の役割でしょう。

- 『コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ - 東京国立近代美術館』

-

2025年7月15日(火)〜10月26日(日)

2025年7月15日(火)〜10月26日(日)

会場:東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

休館日:月曜日(ただし9月15日、10月13日は開館)、9月16日、10月14日

時間:10:00〜17:00(金・土は10:00〜20:00)

料金:一般1,500円、大学生800円

高校生以下および18歳未満、障害者手帳をお持ちの方およびその付添者1名は無料。

- フィードバック 7

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-