「作品が出せなきゃ異動」という実力主義の世界で、『チェンソーマン』『ルックバック』の藤本タツキをはじめ数多くの才能を育ててきた編集者・林士平さん。「才能を伸ばすノウハウはない」と断言する彼が重視するのは、地道なトライアンドエラーの積み重ねだ。

現在は漫画家志望者を支援するアパートメント「MANGA APARTMENT VUY」のプロデュース / 運営や、アプリ「World Maker」の開発に携わるなど、編集者以外の仕事にも携わる林さん。フィールドを広げながらも「たくさんの才能を育てる」という軸を変わらず持ち続ける林さんに、才能育成の本質と編集者としての覚悟を聞いた。

作品が出せなきゃ異動。『ジャンプ』の実力勝負な世界

—今回はたくさんの漫画家さんのデビューを見てきた林さんに「才能の育て方」をテーマにお話をうかがいたいのですが、その前に林さんが編集者としてどう育ってきたのかを知りたいと思っています。初歩的な質問で恐縮ですが、入社後、最初はどんな仕事をされるのですか?

林: 僕のときは配属後すぐ、打ち合わせしてネームチェックして入稿校了みたいな漫画編集者としての基本的な仕事から始まりました。

最初の所属は『月刊少年ジャンプ』で、どちらかっていうと手厚く、細かくコミュニケーションを取ってもらっていたかなという印象です。これはたぶん編集部というよりも、僕の教育担当だった当時の副編集長の方針だったのかなと思います。ご本人もおっしゃっていたのですが、細部までこだわって配慮し続ける方でした。0.1ミリ単位で自分の美学に寄せたいという人でした。

ー入社した当時のことで、編集者の仕事で印象的だったことはありますか?

林: 作家さんとすごく丁寧に打ち合わせしているんだというのはすごく記憶にあります。「完成待ってますね」みたいな感じで、編集者がそこまで踏み込まないものなのかと思っていたのですけど。

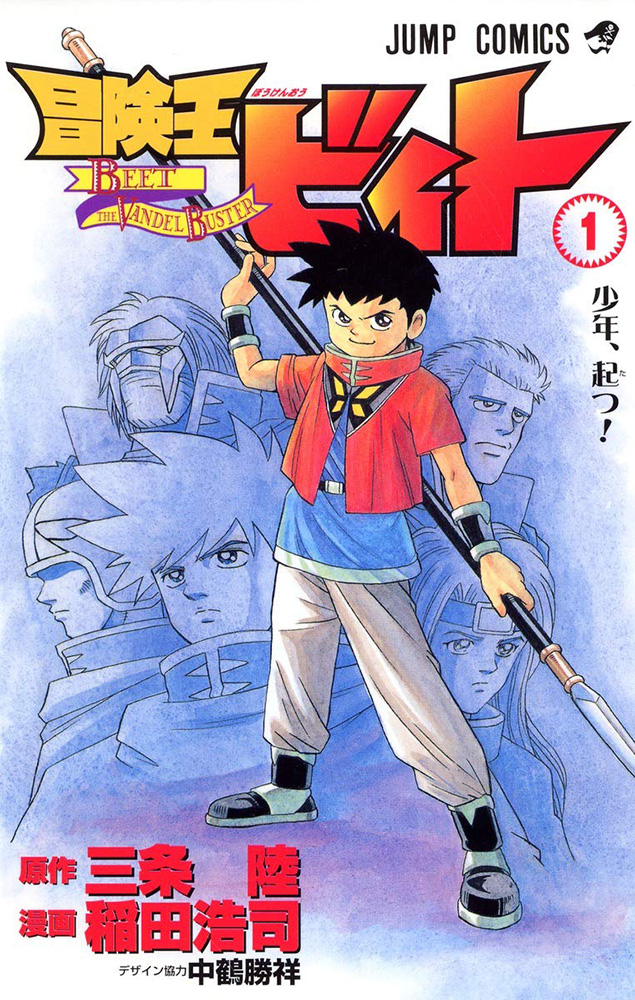

例えば、新人の頃『冒険王ビィト』の三条陸さん(原作担当)とその先輩編集の打ち合わせを横で勉強させていただいたんですけど、本当に1コマ1コマ、しかも全編にわたって議論を重ねたうえでかたちになっていて。結構衝撃を覚えましたね。

『冒険王ビィト』(原作・三条陸、漫画・稲田浩司)ⓒ三条陸・稲田浩司/集英社

—思った以上に細部までお話されているのですね。作品に対する分析力みたいなのは、経験を積み重ねて身につけるんですか。

林: 最初は先輩の隣でしばらく勉強させていただきました。あとは、『冒険王ビィト』のように、原作と作画が別々の作家さんの場合は、先生お二人の打ち合わせを見て勉強させていただくこともありましたね。三条さんが脚本書いて、作画の稲田(浩司)さんがそれに対して「こういうのはどうですかね」みたいなのを、顔を突き合わせて打ち合わせするので。

皆さんのやりとりを見て覚えたノウハウや方法を、別の作家さんとの打ち合わせで試してみて、トライアンドエラーを繰り返すって感じです。

—なるほど……漫画編集者の仕事がフォーマット化しづらい分、難しそうに思うのですが、勉強期間ってどのくらいあるのでしょうか?

林: 数か月程度でしょうか。そんなに長くはなかったです。1年超えることはまずなくて、配属の数か月後にはあとは1人でよろしくってことになりますね。

—そこからはもう実力勝負になっていくんですか。

林: そうです。どのくらい新人作家さんと打ち合わせをして、何をどれくらい世に出していくのか、というのが編集者の実力として問われます。世に出した作品が軌道に乗れば編集者としての仕事は続くし、あまり作品が作れなかったり軌道に乗せられなかったりすることが続いたら異動になるっていう暗黙のルールでしたね。

毎年3人前後新しく入ってきて3人くらい抜ける感じだったので。毎年6月の異動の時期は、編集部のフロアーがちょっとピリピリしてました。

作家さんとは、「親戚」な距離感でいる

—やはり実力勝負な世界なんですね。林さんにとって編集者としてここが自分の転換点みたいな作品ってあるんですか。

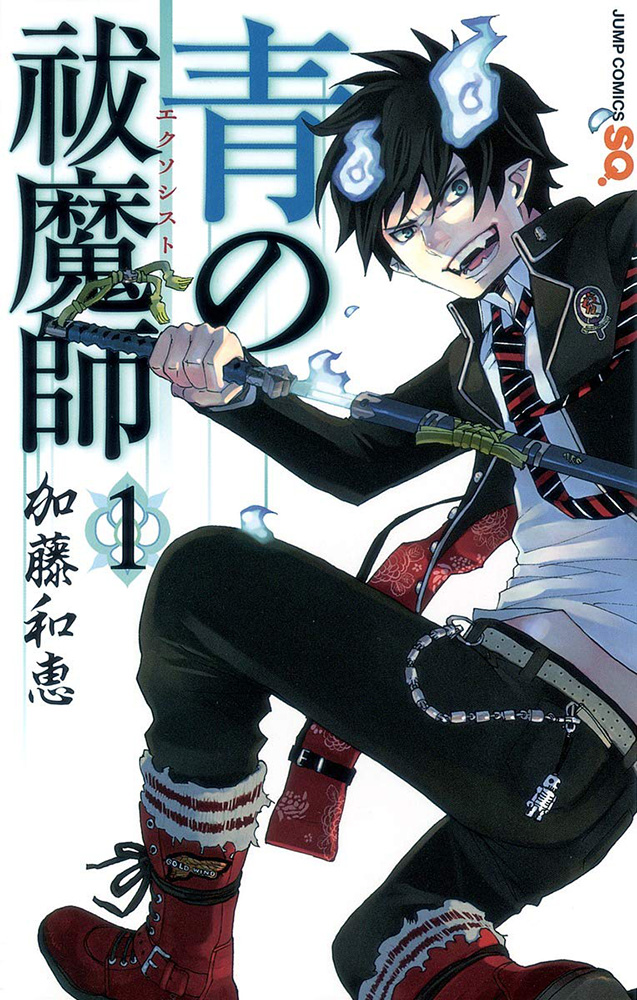

林: やっぱ2年目に『貧乏神が!』の助野(嘉昭)さんとか、『青の祓魔師』の加藤(和恵)さんとか、地獄のミサワさんとかとの仕事が同時期に始まったので。あの3人との仕事がキャリア初期の実績になりました。今でも、連絡取り合うくらい仲良くしてもらってます。

信頼と協議のうえで作品を作る正しさや、トライアンドエラーすることの大事さみたいなのを実感させてくれた人たちって感じです。

『青の祓魔師』(加藤和恵)©加藤和恵/集英社

—作家さんとのコミュニケーションや関係性の築き方も初期の皆さんから学んだのですね。ちなみに作家さんとはどういった関係性ですか? なんとなくですが、漫画家と漫画編集者はすごく近い関係性になるイメージがあります。

林: 先輩からは作家さんのことを、「家族だと思え」と教えを受けたんですよね。それぐらい親身になれっていうことです。「もし彼が家族だったらこんなアドバイスするかな?」みたいに考えて接しましょうという、距離感や役に立とうとする姿勢をわかりやすく教えてくれたんだと思うんですけど。

—実際、家族みたいになっている?

林: 僕的には「親戚」だなという感覚です。家族ほど近くはないし、恋人と思うほどの間柄でもないんで。親戚が一番、僕と作家さんの距離感を表してる気がします。

—距離感に編集者の個性が出そうですね。

林:そうかもしれませんね、人によって距離感が違うんで。僕の場合は、結構ビジネスライクって言われることもあります。適切な距離を保っていきたいっていう気持ちがスタンスとしてはあるほうなので。

「トライアンドエラーのエラーの部分の量が他の人よりも遥かに多い」

—作家さんとの距離感が編集者としての一つの特徴とのことですが、編集者としての林さんの強みはどういったところにありますか?

林: 今この瞬間でそれを言うならば、たぶん知見の量じゃないですかね。トライアンドエラーのエラーの部分の量が他の人よりも多いと思うんで。いろんなルートの失敗の仕方と、いろんなルートの成功の仕方を実感と知識として持っているので、そこは胸張って強みと言えるかなって思います。

—それは同年代の他の編集者と比較してということですよね。トライアンドエラーが積み重ねられたのは、『少年ジャンプ』の媒体の特性などが関係しているのですか?

林: 僕は月刊誌から『ジャンプ+』(以下『プラス』)に移動してるんですけど。週刊だと、マックス2本程度しか担当連載を持てないけど、月刊だと4〜6本持てるんですね。アプリだと10本近く担当できるし、加えて読み切りが載る本数も全然違うので。

僕はたぶんたまたま、たくさん載せられる時代と媒体と状況にいたから、トライアンドエラーの数がすごい膨れ上がったのかなと思ってますけどね。

アニメ化もされた『SPY×FAMILY』(遠藤達哉)も林さん立ち上げ作品

—『プラス』のスタートは林さんのキャリアを決定づけている感じがしますね。

林: 僕が『ジャンプスクエア』(以下、『スクエア』)※に在籍していたときには、『プラス』がすでに立ち上がっていて、僕はその編集部員ではなく作品をずっと供給している立場だったんですよ。『プラス』の初期は編集メンバーが4人しかいなかったので作品数が足りていなかった。だから、いろんな編集部に原稿料を払うから作品を供給してよという話があって。

あと、『プラス』の立ち上げメンバーの細野(修平)編集長はもともと『スクエア』で先輩上司だったんで、彼らが挑戦していることだったら協力したいと思っていました。なので、担当している作家さんで電子媒体が向いてる人たちや、すでにアプリでも連載経験がある人たちと、『プラス』向けにも作品をつくっていましたね。僕は『プラス』において、創刊から一度も連載を持っていない時期がない編集者の1人だと思うんですよ。

ラッキーだったなと思います。もちろんちゃんと仕事をしてきたからっていうのは大前提にありつつ、作家さんと作品が育つ場所を、月刊誌、月刊誌の増刊、『プラス』という3つの選択肢を持って戦略的に載せていれたっていうのは、すごくよかったですね。

※『月刊少年ジャンプ』が2007年6月号をもって休刊。その後、同年11月2日に後継誌として『ジャンプスクエア』が創刊された。

才能の育て方はない。地道な努力とトライアンドエラーの積み重ね

—ここからは漫画家さんをはじめとした才能の育て方をおうかがいしていきたいです。そもそもなのですが、林さん的に「育てる」という感覚なのでしょうか? それとも伴走しているという感覚ですか?

林: 作家さんのレイヤーによってはこの人をちゃんと育てなければっていう人はいっぱいいますね。育成したらすごくちゃんといい作家になりそうだぞっていう人には、作品を打ち合わせすることで学んでほしいこと、知っててほしいこと、気をつけてほしいことを1個1個丁寧にお伝えします。

例えば、『ルックバック』や『チェンソーマン』の藤本(タツキ)さんは17歳から十数年ご一緒しているので、特に高校生だった頃は、ちょっと拙い部分に関しては伸ばしていきましょうというのをお伝えしたりとか、学んだほうがいいよっていうことがあったらいろんな本を渡して、その本に関して議論をしたり話をしたり。藤本さんを例に挙げましたが、彼に限ったことじゃなくて、いろんな作家さんと同じようにやってます。

本当に「親戚感」という言葉がピッタリで、甥っ子がちゃんといい大人になってほしい、頑張れ、みたいな感覚です。だから担当が離れた後も、「ちゃんとうまくやれているのかな」って気になりますね。数年後とかに会ってお食事することも全然ありますし、作家さんが僕が働きすぎなのを見て体調の心配をして連絡をくれることもあります(笑)。

—一人ひとりと丁寧に向き合っているんですね。何か林さん的な才能を伸ばすためのノウハウとかはあるんですか?

林: いろんな作家さんがいて、めちゃくちゃ量を描いて面白くなる人もいれば、急に覚醒する作家さんもいて、話し上手な人もいれば話し下手な人もいて。「こういう要素を持っている人は面白い漫画が描ける」ということはないんですよね。

なので、編集者である僕たちも、愚直に一緒に伴走するしかないと思います。マーケティングとかはあまり役に立たないですし、「これがあれば面白い」はないので、地道な作業ですよね。

あと漫画って、他のエンタメに比べて圧倒的にジャンルの幅が広いんです。それは制作コストが安くてトライしやすいからだと思います。映画だったら製作費が数9千万円から数億円は絶対にかかるし、アニメだったら1話4〜5千万円近くかかる。おいそれと「思いついちゃったからやろうぜ」にはなりにくい。でも漫画は漫画家さんと編集者の人件費と原稿料・印刷物流代くらいですよね。トライアンドエラーをしやすい環境があるから、「こんなところに新しいジャンルがあったのか」というのが漫画作品から生まれやすいんだと思います。

僕も漫画好きなんでいろんな漫画が読みたいし、見たことないものを見たい。なので才能を伸ばす方法をメソッドのようなかたちで適用しすぎるのはいかがなものかなっていう気がしていて、その辺は広めのスタンスで向き合うようにしています。

独立後は、今までと違うやり方で「作家さんと出会って育てる」方法を探している

—独立後のご活動を見ると編集者として才能を育てるだけでなく、漫画化志望を支援するアパートメント「MANGA APARTMENT VUY」プロデュースなど、才能が生まれる場を作ろうとされているのかなと感じました。

林: 気持ち的にはずっと変わってないです。僕はずっと変わらず、効率的になるべく多くの作家さんを育成したいと思っています。

会社にいると自分は編集部員で、領域としては作家を見つけて打ち合わせをして、作品供給するってことが重要視されてたんで。今も仕事の優先順位の一番はそこにあるんですけど。

でもいい作品をたくさん世に放ち続けるためには、結局作家さんを育て続けないと駄目で。作家さんに出会って育てるということを、通常のルートでやれることはもう大体やっているから、そうじゃない方法でできることってないかなと。それにチャレンジしているのが今ですね。

—なるほど。もっと幅広いやり方で漫画家を育てたいという思いがあって独立されたんですか?

林: 独立はもっとシンプルで、現場にいられなくなるからですね。会社辞めてでも現場にいたいっていうだけなんで。当時、すでに副編集長だったんで、その後数年で仮に編集長になったら、担当している作家さんとか育てている作家さんを全部手放さなきゃいけないルールでした。ちょっとそれは自分の望んでいるキャリアじゃないぞと思ったので、会社とちゃんと相談してフリーランスの漫画編集者として働き続ける形を選びました。

『ジャンプ+』がローンチしたアプリ『World Maker』。絵が描けない人でもネームやコンテが描けるアプリケーションサービスで林さんは開発責任者を務めた

漫画家志望者を支援する「MANGA APARTMENT VUY」

—「MANGA APARTMENT VUY」はどういった経緯や考えがあってスタートしたのですか?

林: いろんな人の前で話しているんですけど、漫画家さんが漫画家になる道を諦める瞬間ってのが結構多くて。大体お金が原因なんですよね。生活しなきゃいけないから仕事しなきゃ、就職しなきゃってなって、それまでは数か月にいっぺん作品を描いていた人が年に1本描けるか描けないかになっちゃう。

フルタイムの9時5時で働いてたら、そりゃそうだよなと思うんですよ。でも、あと数年漫画に集中できていたら、あの人プロになってたんじゃないのかな、もったいないなということが今までたくさんあって。

で、サイバーエージェントさんとお食事したときに、そういった機会損失を解決するためには何が必要なんですかと聞かれたので、「こういうふうな事業があれば成立すると思うんですけどね」とお話ししたら、もうすぐ翌日とかに「昨日話したあの事業を形にしたいと思うんですけど、ご一緒しませんか」と言っていただきまして。

漫画を描くことだけに集中できる環境を整えたアパートメント「VUY」。入居・生活にかかる費用は全てサポートされるため、入居に伴う費用は基本的にかからないとのこと

—現在はスタートして約4か月ですよね。まだこれからだとは思いつつ、何か成果や変化は感じますか?

林: もう初年度の入居者が19人いるんですけど、10作品以上が読切で掲載が決まってます。僕もかなり通っていて、朝から晩まで、他の作家とはちょっと量が違うぐらい密なコミュニケーションを取れているので。そのおかげか、想定よりもたくさん描いてくれてる作家さんが多くて、結果的にたくさん掲載できるなという状況です。今のところ、ちょっと手応えを感じてますね。

—朝から晩まで林さんがご一緒してくださるんですね。かなり手厚いというか、林さんのかけるパワーがすごいなと思います。

林: すごい時間と労力を使ってますよね。作家さんとの向き合いだったり、知り合いのプロの漫画家さんを連れて行って勉強の機会をつくったり。あと共同生活なので、運営も改善すべきところは改善して、というのを毎週サイバーさんと定例組んで支援してもらっています。

才能を育てるってこれぐらいやらなきゃいけないと思っています。体力も労力も時間もすごい使っていて大変だと思う時もありますけど、一方で当たり前だとも思っていますね。

—最後に、漫画家さん以外の人育てについてもお聞きしたいです。現在、会社経営者としてスタッフの方々を指導されていますよね。エンタメ業界においては、作家だけでなく作家と社会をつなぐ、それこそ編集者のような人も大事だと思うのですが、そういった人々を育成する計画などはあるんですか?

林:すでにやってますよ。3人のアシスタントにはみんな僕の仕事を全部見せていて、そろそろ1年半くらい経つので、編集者としての基礎や考え方はインストールできたと思っています。その子たちがプロの漫画編集者になるかもしれないし、ディレクターやプロデューサーになっていくのかもしれないし。何か才能を育てる役職になっていくかもしれないし、それは彼らには任せてるんですけど、少なくともこの3人はカロリーかけて育てています。

作家だけでなくて編集者も育てなかったら業界的にはあまりよろしくないと、思うんでね。業界的なこともそうですが、会社の仕事も山積みなうえに、幅を広げようと思ったらいくらでも広がるので、優秀な社員がいたほうが僕としても幸せだなと思うので。

ー最近、採用募集していましたが、これから組織的に人を立てていこう、スケールをもう少し大きくしていこうという構想はあるのでしょうか?

林: 大きい会社になりたいっていう欲望はないです。ので、10人から20人ぐらいの自分が目が届いてコントロールできる範囲で、かつみんなが幸せに仕事をしている会社にしたいなというのが今の思いですね。10人20人で世界的なインパクトを定期的に起こせるような仕事ができる会社になりたいと思ってます。

ーエンタメ業界の各所から求められていると思うので、否応なしに大きくなっていきそうだなと思ったりもしました。

林: そこはどうでしょう。今回、人を募集するのは、人手が足りなくなったから仕方ないという流れなんです。やりたいことが増えて、アイデアも必要で、そうなると人が必要で。仕事ファーストで考えてその都度動いているので、流れに任せるしかないかもしれないですね。

- フィードバック 9

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-