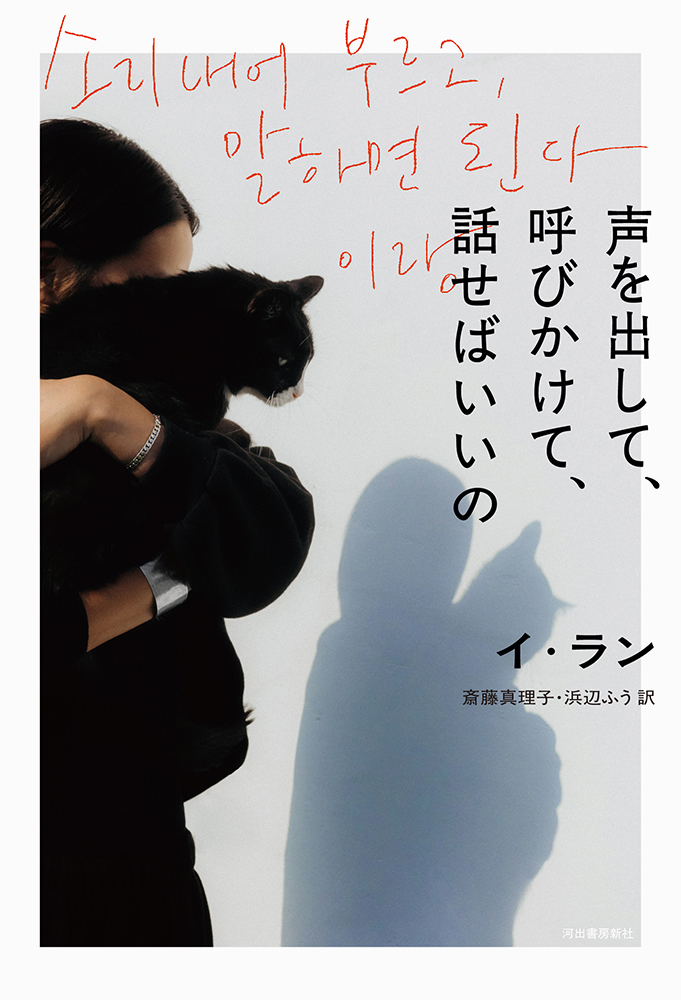

作家として、シンガーソングライターとして、韓国のみならず日本でも熱狂的な支持を得ているイ・ラン。彼女の新著『声を出して、呼びかけて、話せばいいの』(河出書房新社)は、姉や友人たち、さらには長年連れ添った愛猫ジュンイチの「死」に向かい合った珠玉のエッセイ集だ。

暴力が飛び交う家庭で生きてきたことで幼少時代からトラウマを抱え、家族との関係に悩み葛藤しながらも、彼女はふたたび自身の人生を歩み始める。本書にはその過程がむきだしの言葉で綴られており、そんな彼女の姿に勇気づけられる読者は少なくないだろう。

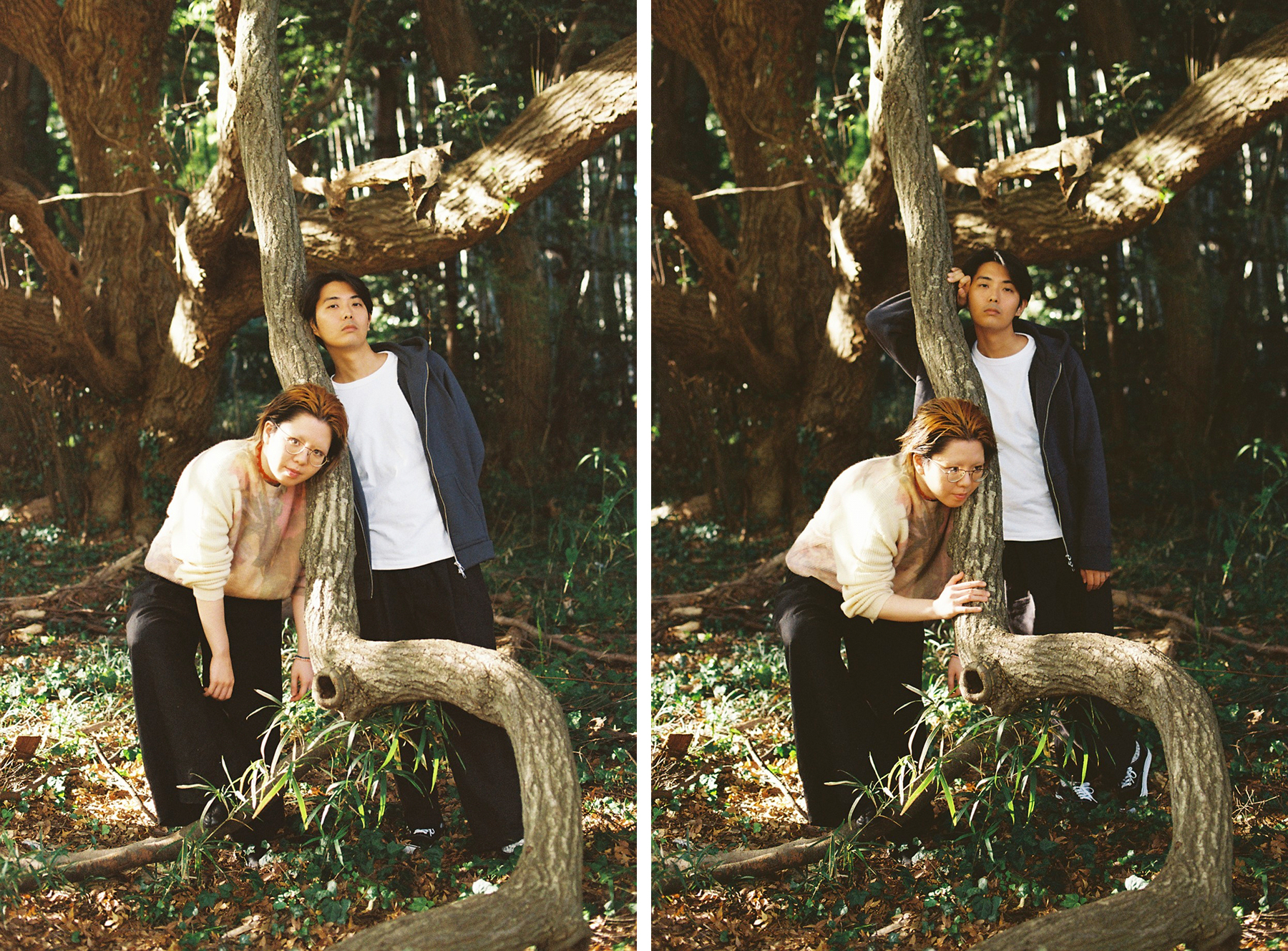

今回はイ・ランと交流が深く、共演経験も多いシンガーソングライターの折坂悠太を迎えて対談を企画した。恐怖心と不安を乗り越えるということ、心と身体、物語の力とその危うさ。ふたりの対話はどこまでも広がっていった。

「どうして?」と自問し続けるイ・ランのエッセイ集を読んで

―2018年の対談から交流を深めてきたふたりですが、会うのはいつぶりなんでしょうか。

折坂悠太(以下、折坂):このあいだ東京でやったランさんのライブ(編集部注:2025年9月末に東京キネマ倶楽部などで開催されたジャパン・ツアー『SHAME』)に私も行ったんですよ。そのとき少し話しましたね。

イ・ラン(以下、ラン):3月に(愛猫である)ジュンイチが亡くなったあと、東京でも会いました。神保町の喫茶店で話し込みましたね。

―折坂さんにとってランさんはどういう存在なんでしょうか。

折坂:対面で話すときは「オンニ」(韓国語で「お姉さん」)と呼んでいて、実際、うちの姉と同い年なんですよ。ただ、ステージ上で見ているその人と、こうやって会って喋る本人のイメージは、私のなかで少し乖離していたんですよ……この本を読むまでは。

ラン:読んだら少し変わった?

折坂:そう、少し変わった。私と同じ問題に取り組んでいたんだということがわかりました。

折坂悠太

―本の内容について触れる前に、ランさんにとっても折坂さんがどういう存在か聞いておきましょうか。

ラン:そんな質問もらったことないからわからない。なんでそんなこと聞くんですか(笑)。

折坂:私はわかりますよ。だいたいの人が疑いなく答える質問に対し、ランさんは「なんでそんなこと聞くんですか」と聞きたくなってしまう。私たちだったら素通りすることにも素通りせず、きちんと立ち止まる。ランさんの表現にはそういうところがありますよね。

2018年の対談をきっかけに交流してきたイ・ランと折坂。2019年には韓国の歌手、ハン・ヨンエによる楽曲“調律”のカバーセッションを公開し、その後も折坂のアルバム『心理』に収録された“윤슬(ユンスル)”など、共作を発表している。

―今回の本でもひとつひとつの出来事に対し、ランさんは「どうして?」と自問自答し続けていますよね。折坂さんは今回の本を読んでどんな感想を持ちましたか。

ラン:いつ読み終わった?

折坂:おととい読み終わりました。

ラン:一気に読む人もいれば、ある部分で自分のトラウマが蘇ってきてしまい、読めなくなるという人もいました。だから、どんなふうに読んでくれたのか気になる。

折坂:半分一気に読んで、そのあとは2日間ぐらい、ランさんと会ったら何を話そうか考えていました。私が話せることはないかもしれない、と思っていた。けど、もう半分を読んだら、「あ、なるほど」と。後半はまるで自分の話のように読みましたね。

お母さんは狂ってて、お父さんはサイテーで、おばあちゃんは二人とも精神を病み、親戚はみんな詐欺師。そんな家族のもと、幼い頃から泣くことも笑うこともできず、いつも世界でひとりぼっちだった私が始めたのは、感情に名前をつけること――。『声を出して、呼びかけて、話せばいいの』には、家族をテーマに書き下ろしたエッセイや作品全19編が収録されている。

―どのような部分にご自分を重ね合わせていたのでしょうか。

折坂:「自分の身体に目を向けてみよう」ということに尽きるかな。ランさんもこの本で書いてるけど、以前私も心と身体が解離するような感覚があったんですよ。それまでは頭で考えながら歌を作ってきたけれど、その作業がだんだん心地よくなくなってきてしまった。身体のことを考えていなかったから、自分のなかでバランスが崩れてきたんです。それで身体を動かすようになったり、自分が何を心地いいと思ってきたのか意識したりするようになりました。

ラン:それで瞑想をするようになった?

折坂:そう、瞑想もやるようになった。前回会ったとき、ランさんに瞑想を勧めたんですよ。

あと、本人も書いているように、ランさんは「ジュンイチが死んだら自分もどうなるかわからない」と言ってたし、私はちょっとドキドキしていました。それでジュンイチが亡くなったあと、メッセージを送ったんです。

本には、ランさんが「それでも生きていこう」と思うようになった経緯も書いてあって、そこも自分の心境とかぶるところがありました。

ラン:私のまわりの人たちは全員心配していました。「ジュンイチが死んだら私も死にます」とずっと言ってたから。

イ・ラン

「私には今、肉体があって、ジュンイチにはないけれど、その時間は同時に流れている」愛猫との別れを経て

―ジュンイチが亡くなったときの描写はすごく印象的でした。折坂さんが話したように、この本は後半にかけて受ける印象が変わってきて、それまでは大切な人たちの死に対して混乱していたランさんが、ジュンイチの死とは穏やかに向き合っている感じがしました。

ラン:ジュンイチは立派でした。最後の最後までがんばったし、素晴らしかったと思います。ジュンイチが生まれるところは見ていないけど、生涯のほとんどを見てきました。ひとつの命の最後と立派な生きざまを見たから、私も生きていこうという気持ちになれました。

ラン:ジュンイチが亡くなった姿を見ても、私は泣かなかったんです。命が消えた肉体は脱ぎ捨てた服みたいな感じがしました。それに対して泣いたりわめいたりしてもしょうがないじゃないですか。

―ランさんの記憶のなかでは今もジュンイチは生きている?

ラン:いや、肉体とともにあったジュンイチの時間は終わったんです。ジュンイチに会いたいな、触りたいなという気持ちはもうなくて。私には今、肉体があって、ジュンイチにはないけれど、その時間は同時に流れている。「会いたいな、触りたいな」じゃなくて、「ジュンイチは今、何してるかな」と考えます。

折坂:久々に連絡を取ったとき、ランさんが言ってて面白かったのは、「あなたとこのあと一生会わなくても、私はあなたのことを頭の中で更新し続けているから。チング(友達)であることは変わらない」と言ってくれたことがあって。

ラン:たとえ生きていても、連絡を取り合わないと、本当に生きているのかどうかわからないですよね。チングでも家族でも。私は私の身体で生きていて、他の人もそう。それを誰もコントロールすることはできないから、どこかで「あの人は生きている」と信じるしかないし、私は私の人生を生きていくしかない。信じるしかない。

―なるほどね。

ラン:今、私は東京で仕事をしていて、私のパートナーはソウルにいる。ソウルと東京は飛行機で2時間半の距離だから、家を出るときもそれが大きなことだとは考えず、「いってらっしゃい」という感じでした。でも、パートナーはもうすぐ仕事でニューヨークへ行くんです。すると距離を考えて、離れることが怖くなってしまう。

でも、ニューヨークだろうが東京だろうが、家を出てしまったらどこも一緒です。たとえスーパーに行くだけでも、家を出た瞬間に死ぬかもしれない。

その恐怖をなんとかコントロールしようとしています。ジュンイチとはもう会えなくなってしまったけど、ジュンイチは他のかたちの時間を生きている。そう信じながら私も生きています。

「音楽をやっていて心地いい理由は言葉の外にある」心と身体の関係

―ランさんはそうやって自分のなかに生まれる恐怖心や不安に向き合い、なぜそれが生まれるんだろう? と考え続けることで乗り越えようとしますよね。

ラン:そうですね。一つひとつ感じながら、考えます。たとえばめちゃくちゃ暗いところでは、人間は恐怖を感じます。その感覚がどこからくるのか、すごく知りたい。教育された情報からくるものなのか、DNAに流れている潜在意識からくるものなのか。それを知るために、実際に暗闇の中に入って考えるんです。

現代舞踊を学んでいたとき、先生が教えてくれたのは「背中のほうの感覚を研ぎ澄ませる」ということでした。コンサートするときは(客席のほうを向いた)前面を意識するけど、ダンスは360度。舞踊は身体の周囲360度に意識を向けていないと怪我をしてしまうんです。

今の社会はみんな前を向いていて、前向きの姿勢が基準になっていますよね。でも、もともと人間は前だけを意識せず、いろんな姿勢で生きていたと思います。そのころの記憶はまだ私たちの身体に残っていると思うし、その感覚を呼び起こすこともできる。今回の本に載っている「1から不思議を生きてみる」(※)はそういうことを考えながら書いた作品です。

(※)「1から不思議を生きてみる」:「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2023」で上演されたオーディオ・パフォーマンス作品「Moshimoshi City 1から不思議を生きてみる」が原型。『声を出して、呼びかけて、話せばいいの』にはそのテキスト版が掲載されている。

折坂:この前ライヴをやったとき、詩人で舞踏家の方に会ったんですよ。終演後の打ち上げで話をしていたら、「折坂さんのライヴは『後ろ』が気持ちよかった」と言われました。実際、そのときのライブでは「後ろ」のことばかり考えていたんです。

―まさに今のランさんの話とリンクしますね。

折坂:そうなんですよ。私たちは教育を受けて育ったし、言葉を使うことを生業とし、言葉で何かを定義することを続けてきたわけですよね。それも大事なことだけど、それだけだと私は身体が気持ちよくなくなってしまった。人が私の歌を聴きに来る理由とか、自分が音楽をやっていて心地いい理由は、言葉の外にあるものだと思うんですね。

―それが「前」ではなく、「後ろ」のことを意識するという話につながってくるわけですね。

折坂:そうですね。自分のなかにも傷ついた気持ちや弱い部分があって、その違和感が身体にも出てくるんですね。たとえばだんだん猫背になってきたりと、どこかが歪んでいく。

でも、その違和感を何とかするために歌や言葉が生まれてくるんですね。そういうことを自覚し始めたとき、自分のアンバランスな部分も使ってみようと考えられるようになりました。そこで悩むんじゃなくて、なるべく心地いいように、気持ちいいように。最近そんなことを考えています。

私たちが物語を作る理由「昔から人間は物語中毒だった」

―ランさんはこの本のなかで心と身体の乖離状態に苦しめられてきたと書いていますが、先ほどの話にあったように、折坂さんもそうした感覚があったわけですね。

折坂:そうですね。ランさんはこれまでの人生でつらいことがあったり、いろんな経験をするなかで、自分を守るためにそういった解離状態を作り出してきたと思うんですよ。

ラン:はい。解離はすごく怖いものなんです。心と身体が解離した状態のときは何もしないようにしているし、その気分はとても怖い。すべてのことが本当のことじゃなくなってしまって、私という存在が『マトリックス』のコードになってしまったような感じがします。

そのときすごく安心させてくれたのが、ジュンイチの存在でした。すべてがわからなくなったときでも、ジュンイチという存在だけは感じることができました。

今はそのジュンイチもいないから、自分で何とかしなきゃいけない。だから、その感覚を利用して新しい物語や歌を作っています。

―ランさんは今回の本のなかで「どうして自分がこんなにいつもお話を作っているのか、なぜこんなに物語に入れ上げ、執着するのか、そして人の物語を引き出したくなるのかわからない」と書いています。ランさんは自分の人生になぜそんなことが起きたのか、その理由を考えるため物語を作っているようにも思えます。

ラン:うん、そうですね。たとえば、世の中には理解できない人、簡単に言うと「敵」がいます。敵というものは、私と完全に別のシステムで動いているから、どうしても理解することができない。

でも、私は私の人生を生きていかなくてはならないので、その人の人生を追跡して、物語を作ります。すると「こんな人生を送ってきたから、こんな人になったんだ。だから私とぶつかるんだ」と納得することができるんです。

―「敵」との関係性を自分で納得させるために物語を書く、と。

ラン:そうです。それに、敵が出てこないと物語にはならないですよね。葛藤がない物語って、何のためにあるんですか? 友達と一緒にご飯を食べた、美味しかった。「それで?」と思ってしまうような物語はいらない。何か残らないとダメなんです。

そのためにはどうしても理解できない相手が必要。誰かとご飯を食べたとしても、「美味しいね」だけだと物語にならないけど、「まずいね」と言われたら「なんで?」と続く。それが物語のシステムです。

折坂:私のなかにも「物語は面白くしなくてはならない」という強迫観念があるので、今の話はとてもよくわかります。でも、そもそもなぜ物語があるのか。そこに私たちがこうやって作品を作り続ける理由があると思いませんか?

ラン:たしかに。以前、「すべての人は物語中毒である」と書いたことがあります。古代の人たちは洞窟に狩りの光景を描きましたが、あれも物語のひとつです。つい最近も日本の週刊誌を読んでいたら、ゴシップばっかり。ゴシップだって物語です。インターネットがなかった時代もみんな街の噂をしていたわけで、昔から人間は物語中毒だったんです。

物語が持つ力と、物語を作ることの危うさにどう向き合うか

―折坂さんはこれまでのインタビューのなかで、物語が持つある種の危うさについても言及されてきましたよね。

折坂:そう、その話をしだすと、あと1時間ぐらい必要かもしれないけど…。

ラン:聞きたい! 気になる。

折坂:今日したかった話は、それなのかもしれないですね。日本の政治家のなかには「外国人は出ていけ」という話をする人もいますが、そこにもひとつの物語があると思うんです。

―外国人が私たちの生活を脅かしているという「物語」。

折坂:そうですね。ほんのわずかな事実を利用しながら、自分の作りたい物語に組み立てていく。物語によって私たちの世界が作られ、発展してきた面もあると思うんですが、一方では物語を政治的に利用しようとする側もどんどん巧妙になっています。

ラン:ナチスがやってきたのもそういうことです。

折坂:そうそう。私たちも物語を作りながら、その危うさについて考えざるを得ないわけです。

ラン:ライブをやるとき、危険だなと感じることはあります。舞台が大きくなればなるほどお客さんの意識をこちらに向けさせるのは難しくなるし、ちょっと宗教的な雰囲気を作らないと、お客さんは集中しないんです。そのためにナチスがやったことと同じようにロゴを作ったり、照明を宗教的な雰囲気にしたりする。その危うさはあって、私にとっても悩みのひとつです。

だから私はライブ中に客席をあえて明るくしてもらったり、一緒に歌うコーナーを作ったりします。みんなよりも少し高いステージに立っているけど、それはライブというパフォーマンスのシステムのために立っているだけで、同じ時間を過ごしている点は変わらない。そうしないとお客さんはみんなステージ上の私を崇めるようになってしまいます。わかる?

―うん、よくわかります。

ラン:そういう関係を作るのはイージーですよ。韓国でライブをやるときは、よくお客さんに注意するんです。すぐに「イ・ランさん、かっこいい」「きれい」とか言うので、私の顔と身体については一切コメントしないでくださいと。だから誰も何も言わなくなった(笑)。

でも、「かわいい」という気持ちを伝えることが楽しい人もいるはずなのに、私がプレッシャーを与えすぎて、みんなの気持ちがどこにいくのか気になってしまって。それでこのあいだのライブでは、私を崇拝するような雰囲気を少し和らげようと思っていました。

折坂:この前のライブでオンニは崇拝対象になることをめざしているのかな? とちょっと思ったから、意外でした。

ラン:いろいろ実験しているからね。今年のセットは一部二部と分かれていて、一部は何も喋らず、緊張感を作りたいと思っていました。韓国にはムーダン(※)という人たちがいますが、彼らを少しイメージしていました。ムーダンがみんなの「恨(※)」を追い払う感じというか。

このあいだライブをやった東京キネマ倶楽部はもともとキャバレーだったこともあって、女性たちの「恨」が集まっていると思いました。あのときは、私たちの目には見えないお客さんにも向けて歌っている感じがしました。

折坂くんもツアーをやってるでしょ。どんなことを考えながらライブをしてる?

(※)ムーダン/クッと呼ばれる伝統的な祭儀を司るシャーマンの一種。「巫堂」とも書く。

(※)恨/ハン。日本でいう「恨み」とは異なり、朝鮮民族の精神性を特徴づける悲哀や無常観などを表す概念。

折坂:弾き語りのツアーは半分ぐらい終わったんだけど、あえて盛り上げないようにしている。カリスマっぽい動きもしないようにしようと。このあいだのライブにうちの子供が観に来たんですけど、あとから「あまり面白くなかった」と言われて(笑)。

―子供とはいえ、その言葉はちょっと傷つきますね(笑)。

折坂:自分でもそれなりにショックでした。

ラン:(爆笑)

折坂:それがショックだったということは、やっぱり物語やイメージみたいなものを利用したほうがいいのかもしれない。でもそこには頼りすぎたくない、そういう揺れる気持ちがあります。

ラン:この数年間、私はわざわざ大会場でやるコンサートばかり見に行っていたんだけど、大きなライブの構成はアトラクションみたいでどこも同じでした。だから、私は大きなライブはやりたくないし、私の身体と趣味、生活に合ったサイズの舞台でやりたいと思うようになりました。

折坂:昔話した気がするんだけどさ、デモで歌えるような歌を歌いたいと言ってたよね。実際オンニはデモでも歌ってたし、私も少なからずそういう気持ちで作った曲もある。

ラン:どの曲?

折坂:それは言わない(笑)。デモで歌うにはたくさんの人が歌えないといけないし、巻き込む必要がある。そのためには物語の力を動員する必要もあって。そのジレンマについてはより意識しなきゃいけないと思うし、そこはせめぎ合いですよね。

―物語を作りつつ、物語に飲み込まれないようにしないといけない。

折坂:そうそう、効果的に使える場面はたくさんあると思うし。

ラン:そうだね。難しいけど、それが私たちの仕事だから。

- 書籍情報

-

『声を出して、呼びかけて、話せばいいの』(河出書房新社)

『声を出して、呼びかけて、話せばいいの』(河出書房新社)

- プロフィール

-

- イ・ラン

-

1986年韓国ソウル生まれ。ミュージシャン、作家、イラストレーター、映像作家。アルバム『神様ごっこ』で韓国大衆音楽賞優秀フォーク楽曲賞を受賞。著書に『悲しくてかっこいい人』『アヒル命名会議』など。

- 折坂悠太

-

平成元年、鳥取県生まれのシンガーソングライター。2018年10月にリリースした2ndアルバム『平成』が『CDショップ大賞』を受賞するなど各所で高い評価を得る。2021年3月10日、フジテレビ系月曜9時枠ドラマ『監察医朝顔』主題歌を含むミニアルバム『朝顔』をリリース。2023年には音楽活動10周年を迎えた。最新アルバムは2021年10月リリースの『心理』。また、音楽活動のほか書籍の執筆や寄稿も行っている。

- フィードバック 62

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-