1993年に公開されたスタジオジブリ制作の映画『海がきこえる』が、7月4日より3週間限定で全国の劇場でリバイバル上映されている。

高知と東京を舞台に、学生たちの心の揺らぎや葛藤を描いた本作。宮崎駿・高畑勲監督作や、『耳をすませば』、『ゲド戦記』などは観たことがあるけれど、『海がきこえる』は鑑賞したことがない……。そんな人も多いのでは?

ジブリファンからも忘れられかけている、「まぼろし」のような作品だが、2024年に渋谷でリバイバル上映された際は連日満席と異例のヒットとなった。

待望の全国リバイバル上映となった『海がきこえる』が、いま私たちを惹きつける理由は何なのか。ジブリの若手集団が手がけた野心的なこの作品について、じつは本作が一番好きなジブリ映画だという美術ライター・島貫泰介が解説する。

知る人ぞ知るまぼろしのジブリアニメ。『海がきこえる』はどんな物語?

もしも飲み会やデートで「いちばん好きな映画なに?」と質問されたら困ってしまうが、「いちばん好きなジブリなに?」と聞かれたら、みんな即答できるのではないか。それぐらいジブリアニメは日本で育った人たちの共通体験になっている。

筆者の場合は、「『天空の城ラピュタ』や『となりのトトロ』だと王道すぎるしな〜」と考えつつ、場の空気を読んで『紅の豚』や『もののけ姫』や『風立ちぬ』と答える気もするが、じつは本当にいちばん好きなジブリアニメは宮崎作品でも高畑作品でもない。望月智充が監督した『海がきこえる』である。大抵の場合「『耳をすませば』なら知ってるけれど……」と言われてしまう、まぼろしのジブリアニメだ。

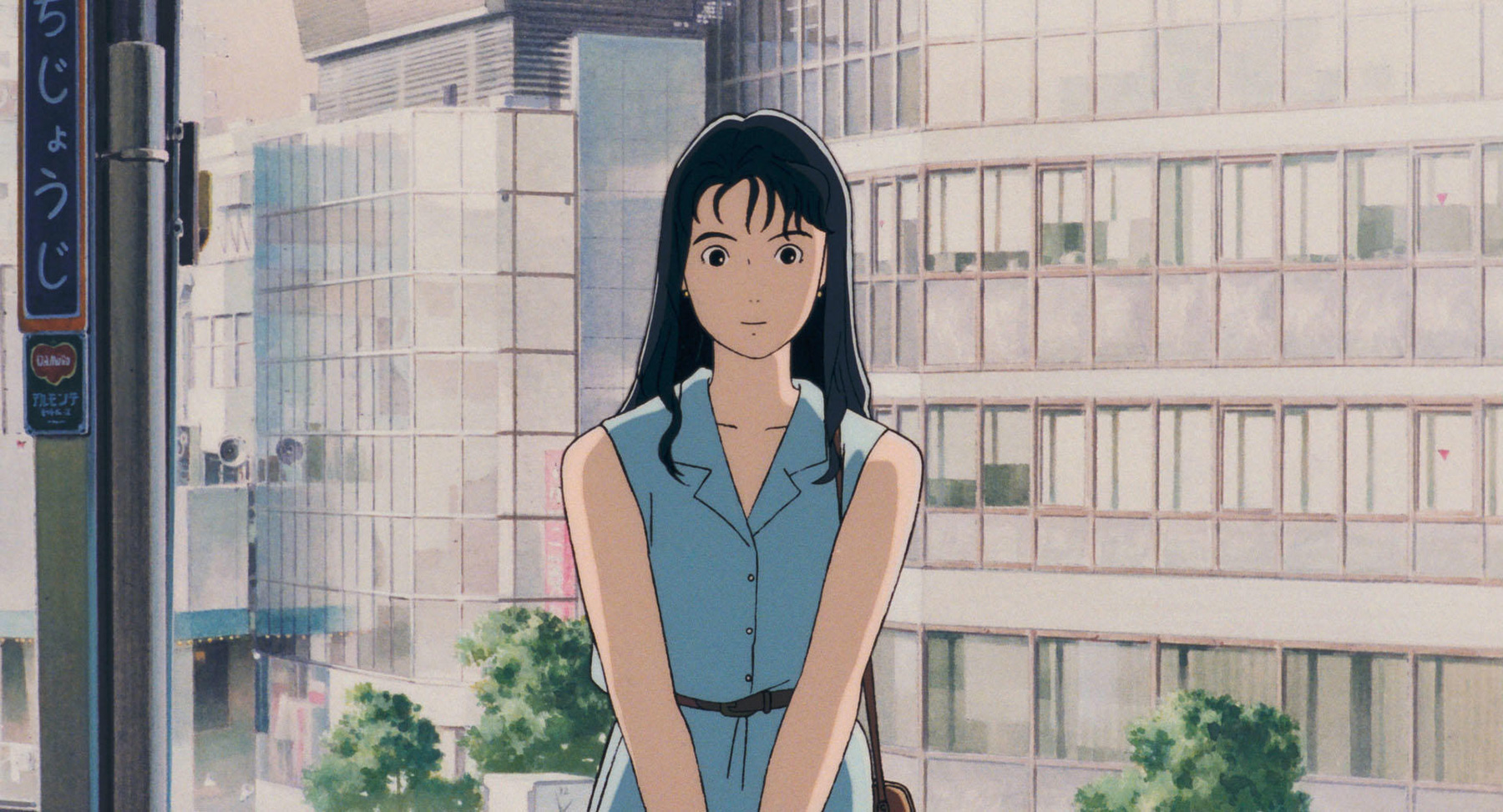

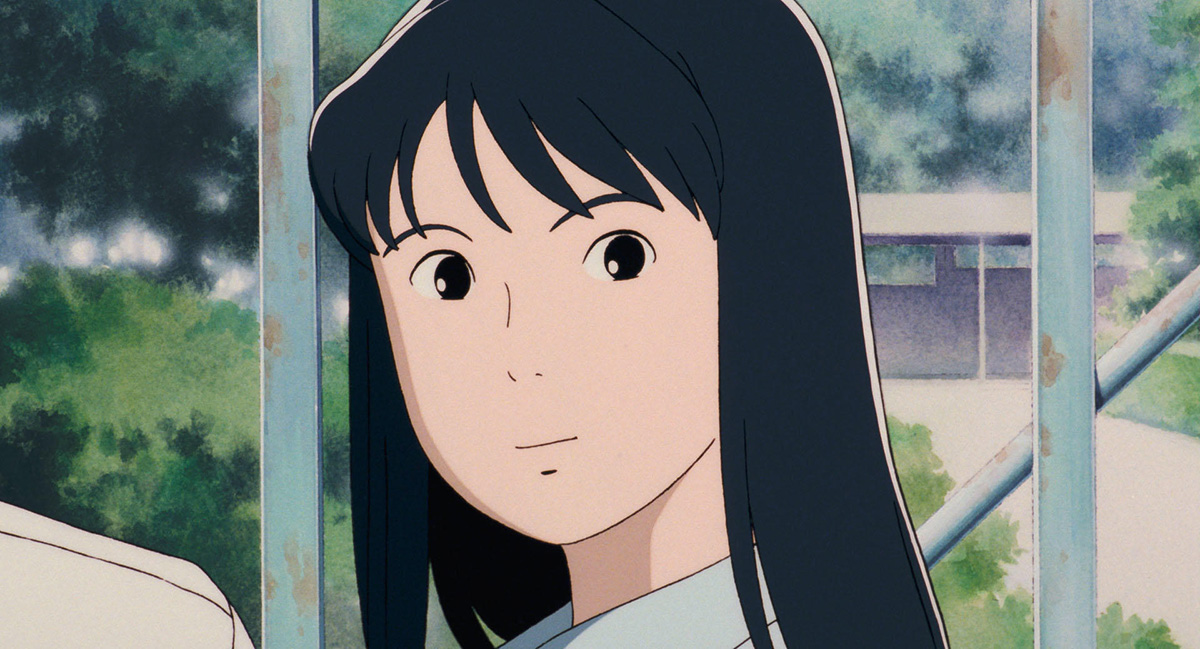

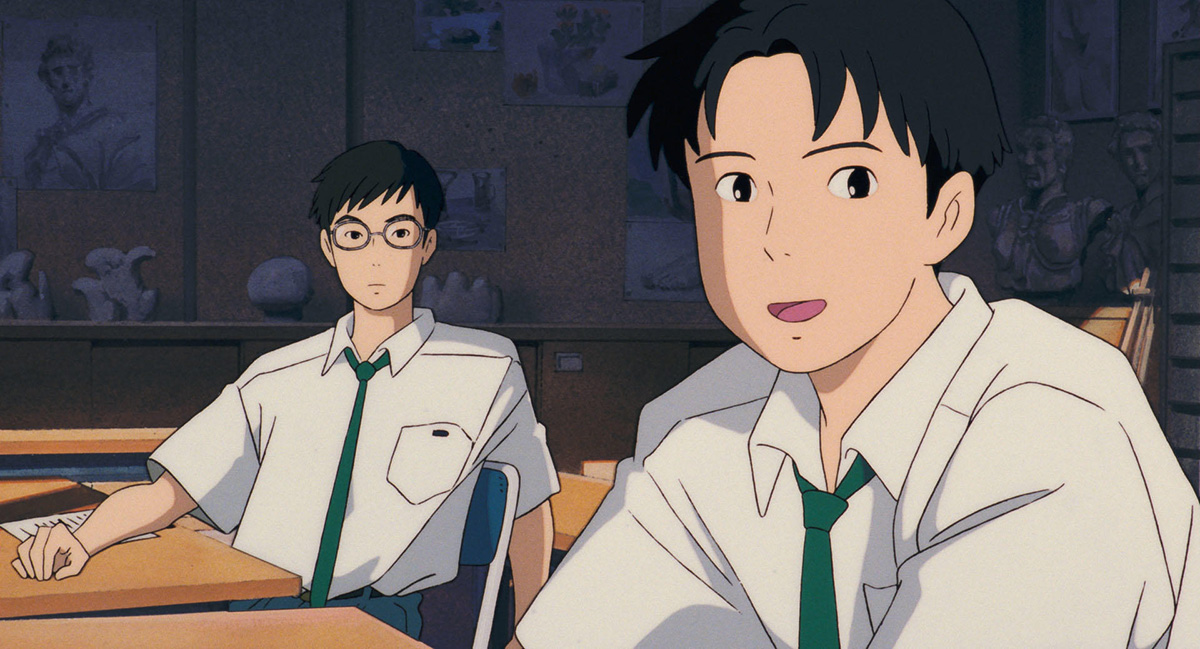

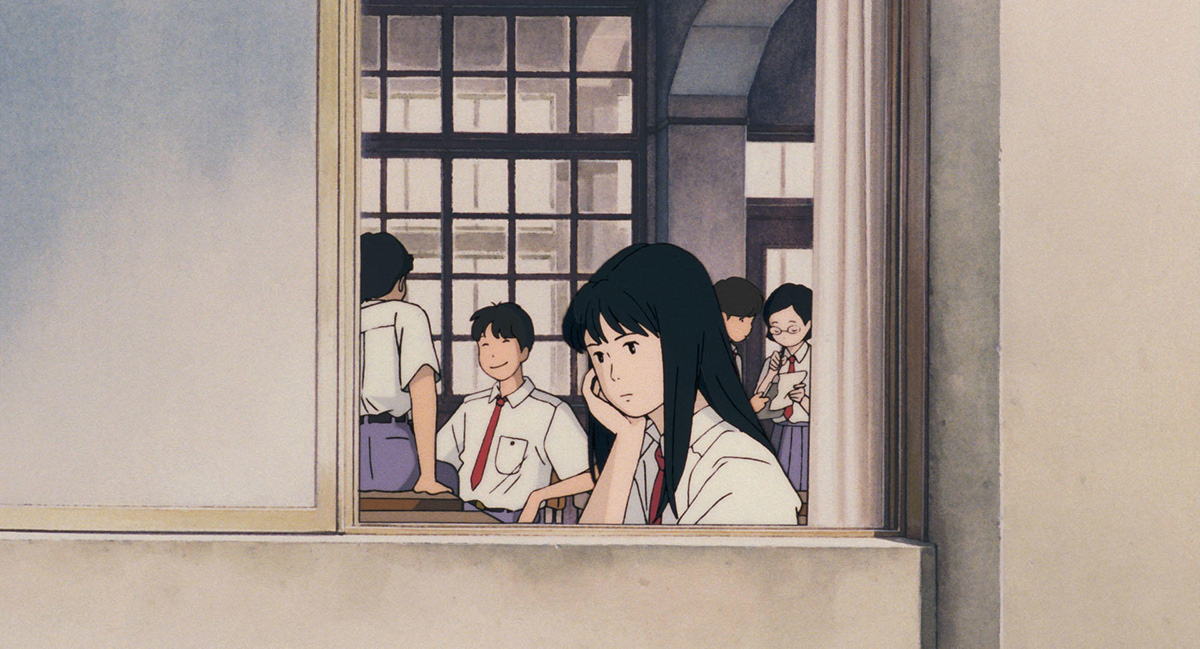

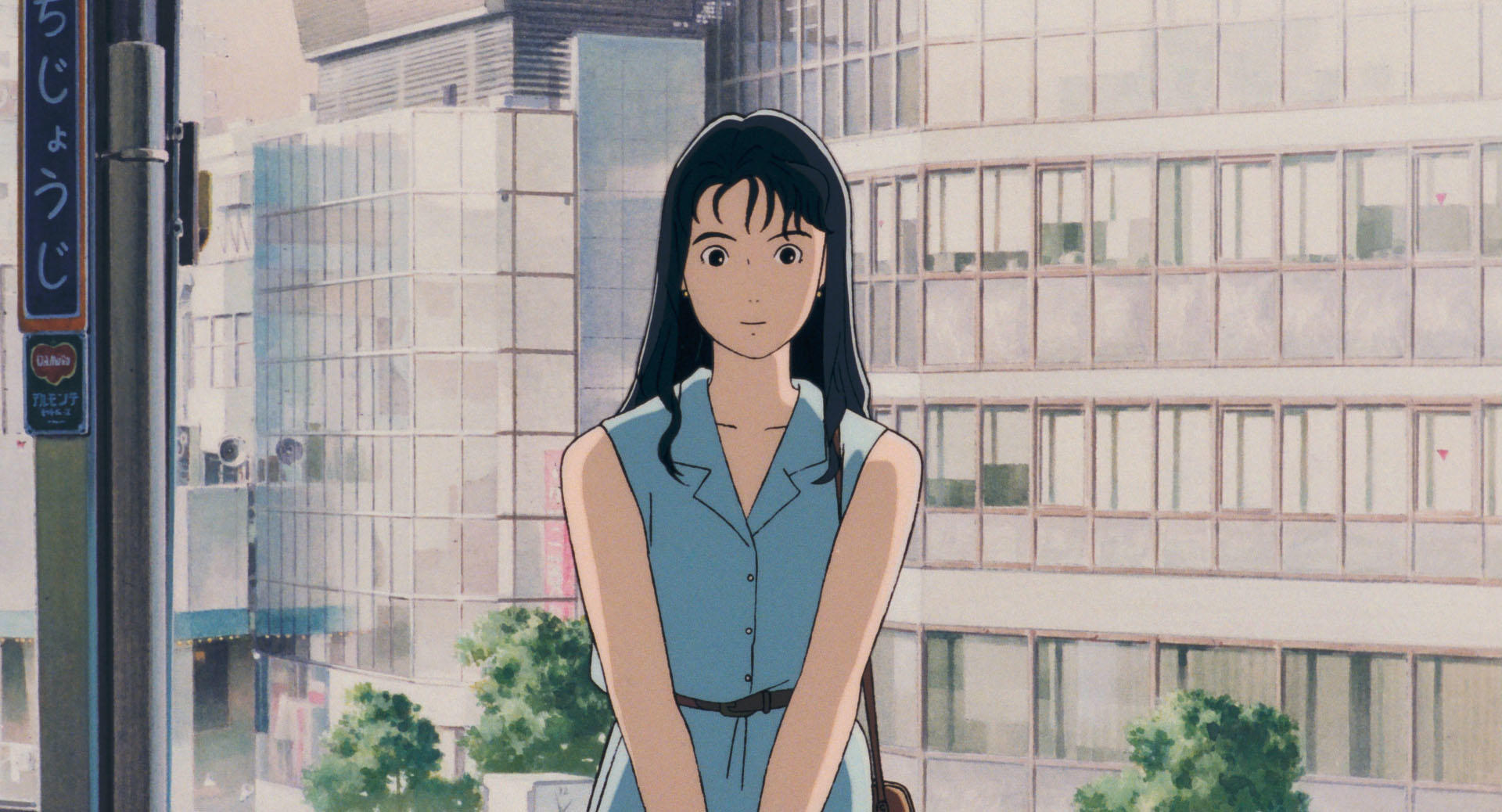

『海がきこえる』は、インターネットもなく、携帯電話も一般的でなかった1980年代後半から90年代初頭にかけての高知を舞台に、バブル期ど真ん中の東京から転校してきた武藤里伽子と、高知で生まれ育った杜崎拓、松野豊の恋愛になりきらない微妙な交流を描く青春ドラマだ。

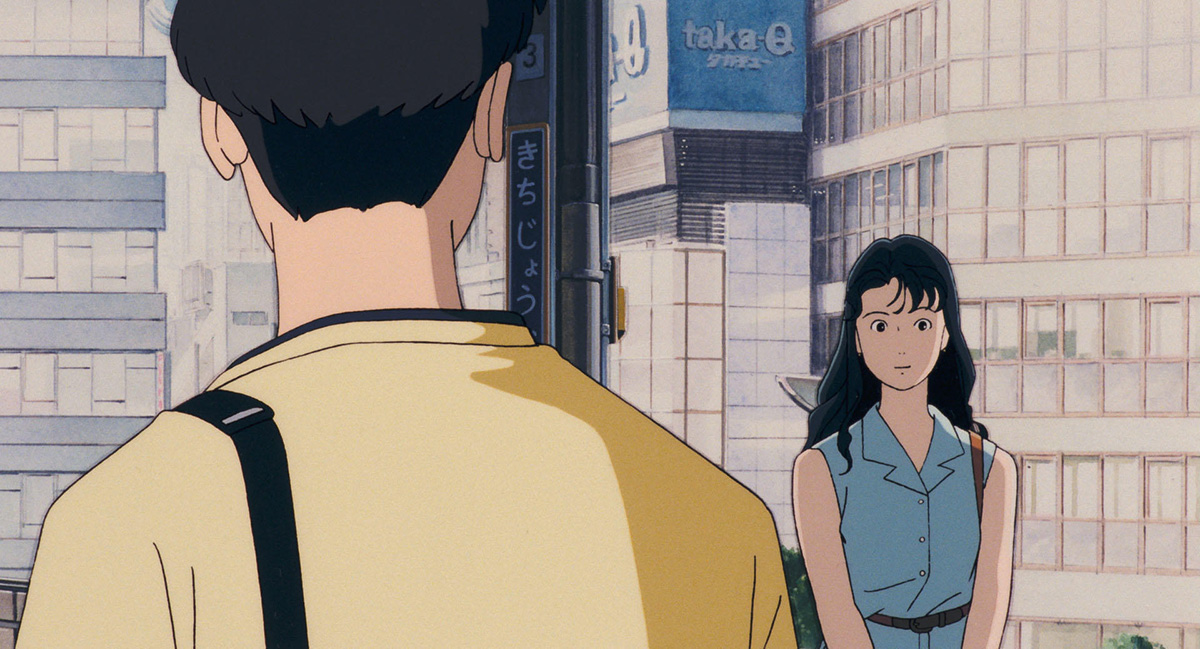

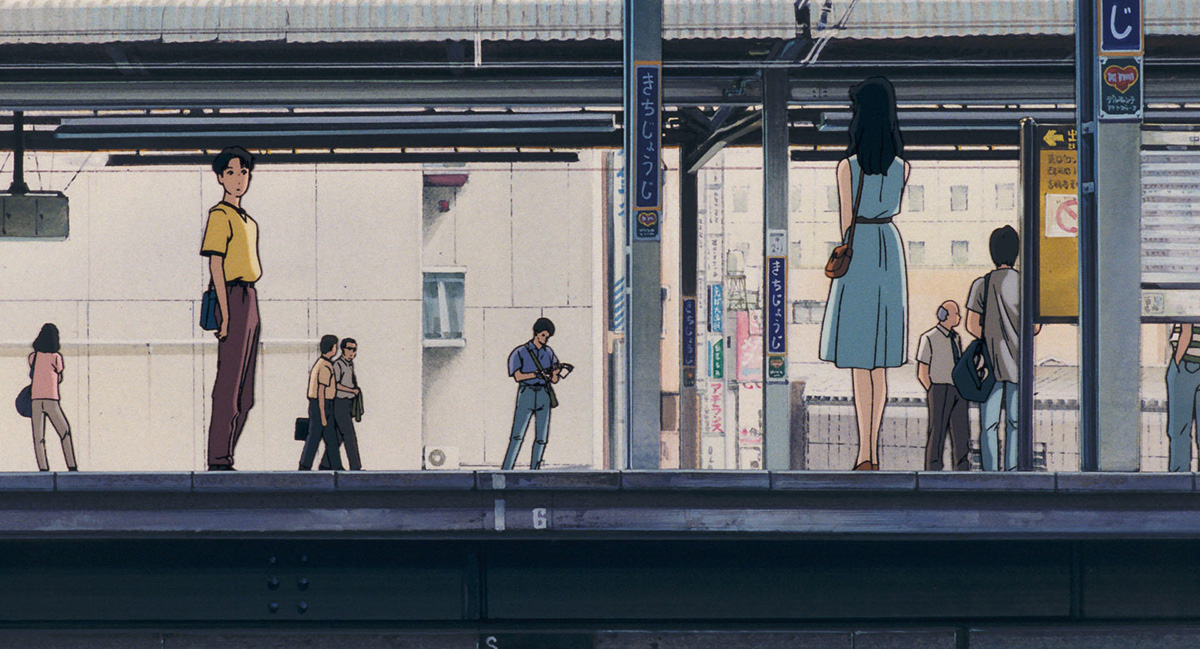

あらすじ:『海がきこえる』は、高知から東京の大学に進学した杜崎拓(もりさき たく)が、吉祥寺駅の反対側ホームで、高校時代の同級生である武藤里伽子(むとう りかこ)を見かけるところから始まる。高知に向かう飛行機のなかで、拓は高校時代のことを回想する。転校生だった里伽子は勉強もスポーツも万能で、拓の親友である松野豊が惹かれていることを知った拓の心境は複雑だった。拓にとって里伽子は親友の片思いの相手という、ただそれだけの存在だったが――。

純朴で友人同士の結束の固い高知の高校生に対して、いかにも都会的で個人主義の里伽子は波乱を巻き起こす。

親友(豊)が華やかで目立つ里伽子に一目惚れしたことに裏切られた気持ちを抱きつつも、彼女にそれ以上の興味を持たなかった拓だったが、ハワイへの修学旅行、思いがけない東京滞在を経て、奇妙な縁で里伽子と結ばれていく。そして東京に進学したあと、拓は里伽子と再会し「ああ、自分は彼女が好きだったのだ」と自覚する。

少女小説の名手・氷室冴子がアニメ雑誌『アニメージュ』に連載していた小説を映像化した『海がきこえる』が、なかば知る人ぞ知るジブリアニメになってしまっているのは、それがテレビ放送のための作品だったからだ(一部劇場でも限定公開されていたそうだ)。

宮崎駿・高畑勲が長編アニメ映画を制作するために設立したスタジオジブリは、その体制上、ほぼ数年ごとにしか作品を発表できない。そこで、1992年公開『紅の豚』完成後に手の空いたスタッフたちで急遽つくられることになったのが1993年放送の『海がきこえる』だった。

同作は、日本テレビ開局40周年記念番組として制作された。1989年からシリーズ化していた『ルパン三世』のテレビスペシャル(『金曜ロードショー』の枠で制作・放送)の好評などもあり、「今度はジブリで!」と後押しする声が日本テレビ内でもあったのではないかと思う。

ゴールデンウィークの夕方に放送され、17.4%の高視聴率を獲得した『海がきこえる』だったが、製作費は大幅に超過し、エクゼクティブプロデューサーの鈴木敏夫曰く「スタジオジブリで、予算を回収するまでもっとも時間のかかった作品」になってしまった。

さらに、ジブリがテレビアニメを手掛けるのも、これが最初で最後の作品になった(ちなみにこの企画の前身になったであろう1990年放送の『雲のように風のように』も名作なので、ご興味ある方はぜひ。監督は押井守の師匠・鳥海永行。制作はスタジオぴえろ)。

ジブリの若手制作集団が手がけた野心的な作品

しかし『海がきこえる』が真に野心的だったのは、同作が「スタジオジブリ若手制作集団」による作品であったことだ。

宮崎・高畑のために始まったスタジオジブリは、よくも悪くも両者の(特に、すぐに他人の作品に首を突っ込みたがる宮崎駿の)影響力が強大すぎて、それ以外のクリエイターが表舞台に立つことの難しい環境だった。

現在、スタジオジブリ作品は、Netflixが日本以外の国で配信している。7/15から高畑勲監督の『火垂るの墓』が日本で初めてNetflixで配信されることも話題になった。

その状況に危機感を抱いていた鈴木敏夫らプロデューサーたちの思惑と、もともと氷室冴子の大ファンで、原作のアニメ化企画をすでにジブリに持ち込んでいた(そして最初は鈴木から断られていた。おそらく『アニメージュ』での連載開始時から、なんらかのアニメ化の企画が動いていたからだろう)望月智充の起用などが重なり、『海がきこえる』の制作が動き出したのだ。

主要スタッフには、丁寧な日常描写に定評のある望月(監督)に加え、原作の挿絵を担当していた近藤勝也(キャラクターデザイン・作画監督)、現在は丹羽圭子名義で主要なジブリ作品の脚本を多数手がけている中村香(脚本)、『おもひでぽろぽろ』から『崖の上のポニョ』までを支えた田中直哉(美術監督)が名をつらねた。また、現在第一線で活躍している名アニメーターたちが動画・原画で参加している。

若手集団が掲げた「平熱感覚」と、宮崎駿が目指した活力のある「漫画映画」

当時20代から30代だったかれらが制作にあたって掲げたのは「平熱感覚」というコンセプトだった。10代の青春や日常の風景を繊細に描く『海がきこえる』にこのコンセプトはぴったりだが、あえてここで「熱」という言葉が召喚されているのは、やはり無視することのできない宮崎駿の存在の大きさがあるだろう。

宮崎は一貫して「漫画映画」としてのアニメをつくり続けてきたクリエーターだ。映像研究家の叶精二は、論考「『漫画映画』とその継承者としての宮崎駿」において、宮崎の過去のコメントなどを引用しながら、漫画映画の歴史を概括し、定義している。

日本最初のアニメーション作品がつくられた1910年代から始まり、1950年代から70年代までを黄金期を迎える漫画映画の像は、その表現性や戦前・戦中・戦後の社会状況に応じて曖昧に揺れ動くが、漫画家志望だった宮崎は以下のように述べている。

僕は、漫画映画というのは、見終わった時に解放された気分になってね、作品に出て来る人間達も解放されて終わるべきだという気持ちがある(…)漫画映画は喪われた可能性を描いてくれるものなんです。今のアニメーションには、漫画映画と言えるような活力のあるものが少ないと思うんです(…)漫画映画ってのは、もっと面白くてドキドキするもの- ――富沢洋子編『また、会えたね!』(徳間書店、1983年)

「解放」「活力」「面白くてドキドキ」には動的でポジティブな響きがあるが、宮崎アニメでは、その運動性をストーリーと視覚表現の両方で具現化することが常に目指されてきた。

CGを多用する『鬼滅の刃』や『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』といった昨今のアニメのように縦横無尽にカメラが動くことはないが、画面内に描かれるキャラクターだけでなく瓦や線路といった無生物さえも、何らかの意思を持っているかのように作画され(『風立ちぬ』の震災シーンを見られたし!)、16:9に区切られた矩形の空間=画面も、巧みな演出力によって上下左右に伸び縮みするようなイメージを生んで、次のカットへと連続していくような有機的な感覚を発生させる。

『風立ちぬ』で描かれた関東大震災のシーン

その運動性は、ストーリーの語り口でも重視される。例えば実子である宮崎吾朗が監督した『コクリコ坂から』で丹羽圭子とともに脚本を担当した宮崎駿は、主人公の松崎海が目覚め、身支度をするシーンの演出方針で対立した。

宮崎吾朗が「海はまだ寝ている妹を起こさないように気をつけて布団を畳むはず」と、きわめて常識的な意見を述べるが、宮崎駿は「そんなことでは海の颯爽とした性格が伝わらない。もっときびきび布団を畳むのが海」と反論する。

映画『コクリコ坂から』より

つまり日常を描くにしても、そこに快活さや意思の強さを表象する運動性(さらには政治性)とストーリーを求めるのが宮崎駿であり、その「熱さ」を描いてこそアニメなのだ! というのが、宮崎の漫画映画哲学なのだ。もちろん、そこには故・高畑勲らからの影響を受けて形成された、戦後の民主主義思想も強く反映されている。

いま歓迎される、『海がきこえる』の日常性

そういった宮崎の世代的な熱量(暑苦しさ)に抗するものとして、『海がきこえる』スタッフは「平熱感覚」というコンセプトを掲げたわけだが、かといってそれまでのジブリ作品を徹底的に破壊するものになったわけではないのは、作品を見ればよくわかる。

Blu-rayにも収録されている、放映10年後に制作されたドキュメンタリー『あれから10年 ぼくらの青春〜ここからすべては始まった!〜』で、鈴木敏夫が「もっと乱暴につくるかと思ったけど、(他のジブリ作品のように)丁寧につくっちゃうんですよ」と評したように、精緻に設計されたレイアウトや背景美術、丁寧な演出は宮崎や高畑の影響を隠していない。

だが決定的に違う点もある。先述した、宮崎のフレームを拡張していくようなアニメーションの運動性は意識的に抑制され、クローズアップをほとんど行わないフィックス(固定撮影)の連続で物語は進行していく。

また人物と背景の遠近感を際立たせるようフォーカス(被写界深度)の操作もほとんどなく、コンパクトカメラで撮影したような「写真」感が強調されるのだ。

それは漫然と流れゆく平板な日常の「記録」という印象を作品に与え、漠然と世界に相対する視点を観客にもたらすだろう。

そしてその静かな作品構造が大きく揺らぐ瞬間……例えば、吉祥寺で里伽子と拓が再会したときに大きくパン(回転)するカメラワークが、より大きなエモーションを喚起させるのだ。

ジブリファンからもほとんど忘れられていた『海がきこえる』が、昨年春に突如として渋谷の映画館で単館リバイバル上映されて連日満席という大ヒットを記録し、さらに先週末の7月4日から作品初の全国ロードショーまで始まっているのは、リアルタイムで1993年の放送を経験した筆者からすると驚きというほかないが、作品が持つ日常性への志向が、現在の若者たちに共感をもって迎えられているのも理解できる。

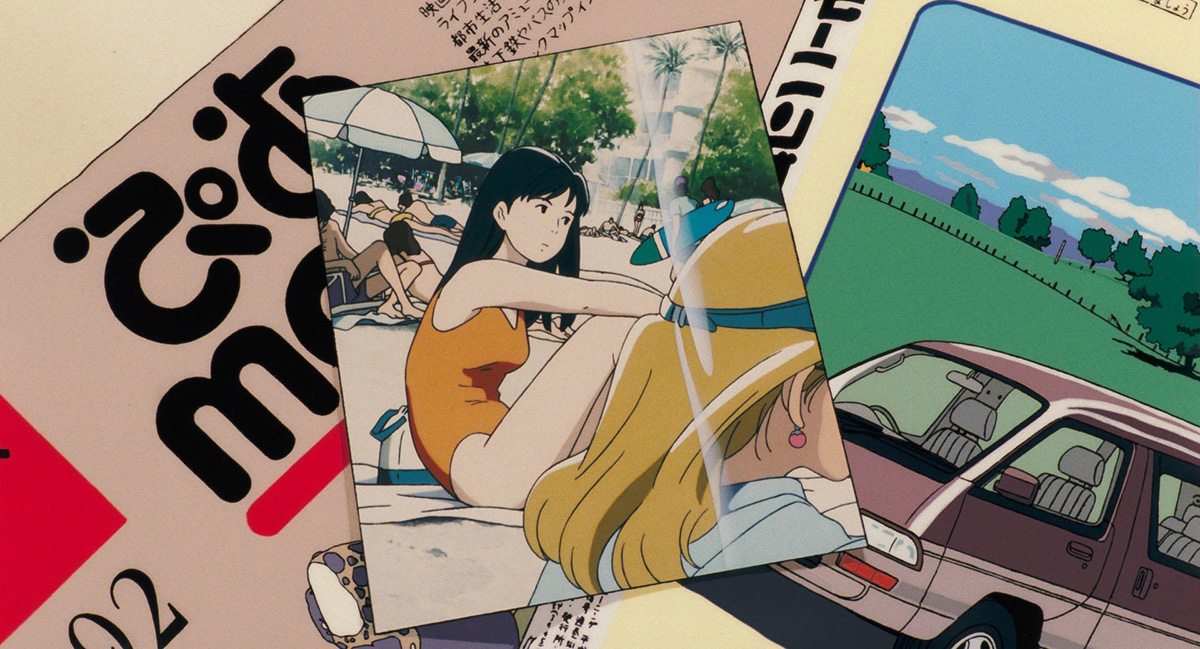

この数年の80年代・90年代ブームや、若い芸能人やインフルエンサーを起点としたフィルムカメラ、コンパクトデジカメの人気もこれを後押ししているはずだ。

自由のある、「選ばれた若者たち」。現代日本と本作のギャップ

というわけで、懐かしくも新しいバブル期の風景や文化事象との出会い、同時に普遍的でもあるような青春時代を経験できる映画として、『海がきこえる』は今日あらためて評価することができるだろう。だが、10代にはじめて同作と出会い、いまや40代半ばになった筆者の現在地から感じる、同作が描かなかった欠落も最後に指摘しておきたい。

本作に登場する若者たちの多くは、高知の人々も、東京の人々も故郷を離れて進学することのできる、ある意味で「選ばれた若者たち」だ(明言されていないが、拓は東京都内の有名私大へ、豊は京都大学へ、里伽子は都内の有名女子大へ進学している)。

大都市と地方のあいだには大きなギャップもあるが、同時に、同時代的な文化基盤を共有できる共感の可能性が、本作のエモーションの鍵になっている。拓は里伽子との出会いから東京進学を決め、里伽子は高知の人々や家族との暫定的な和解(これは原作続編『海がきこえるII〜アイがあるから〜』の主題となる)を得て、高知と東京をプレッシャーなく行き来するようになる。だが、今日の日本の経済状況では、このような自由は急速に手に入れにくいものになっている。

筆者はこの数年、大分県内に拠点を置き、移動をともなう生活を続けてきたが、そのなかで移動したくとも移動できない事情を抱えた同世代の友人や若者たちの姿を多く目にしてきた。

それはとくに女性に顕著で、進学・就職においては選択が限られており、結婚・出産を経た地域コミュニティへの帰属は女性たちの生存可能性を高めるが、複数人の子どもを出産した人の多くは、少なくとも15〜20年は個人として生きるチャンスを手放さざるをえない。そして子育てがひと段落ついたとしても、かつてあった選択肢はほとんどの場合、失われている。

近づく参院選において「高齢女性は出産できないから、女性には若いうちに複数の子どもを産むべし」と主張する政党があるが、身体的・精神的に自由と結びついた10代〜30代の時間を「家父長制を強化することに捧げよ」という思考はどうしたって受け入れ難いものだ。

『海がきこえる』が描いた80年代から90年代にも、格差や差別の問題はさまざまにあった。しかし、戦後民主主義から始まったカッコつきの「自由」と「豊かさ」は、「平熱感覚」を宣言したこの作品が生まれた根拠の一つなのだ。

今日では希少になりつつある、そのような時代感覚を認めながら、もしも2020年代の『海がきこえる』を描くとしたらどのような物語を紡ぐことができるだろうか? そのように考えてみることも、作品を受容する一つのかたちだ。

- 作品情報

-

『海がきこえる』

『海がきこえる』

2025年7月4日(金)より全国で3週間限定上映中

※公開情報は「Filmarksリバイバル上映」のXアカウントで発信されている

原作:氷室冴子

脚本:中村香

監督:望月智充

音楽:永田茂

主題歌:坂本洋子

制作:スタジオジブリ若手制作集団

声の出演:飛田展男、坂本洋子、関俊彦

- フィードバック 111

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-