右2点:山崎つる子作品 © Estate of Tsuruko Yamazaki, courtesy of LADS Gallery, Osaka and Take Ninagawa, Tokyo / 左3点:田中敦子作品 ©Kanayama Akira and Tanaka Atsuko Association

掲載画像は一部を除き会場風景=東京国立近代美術館

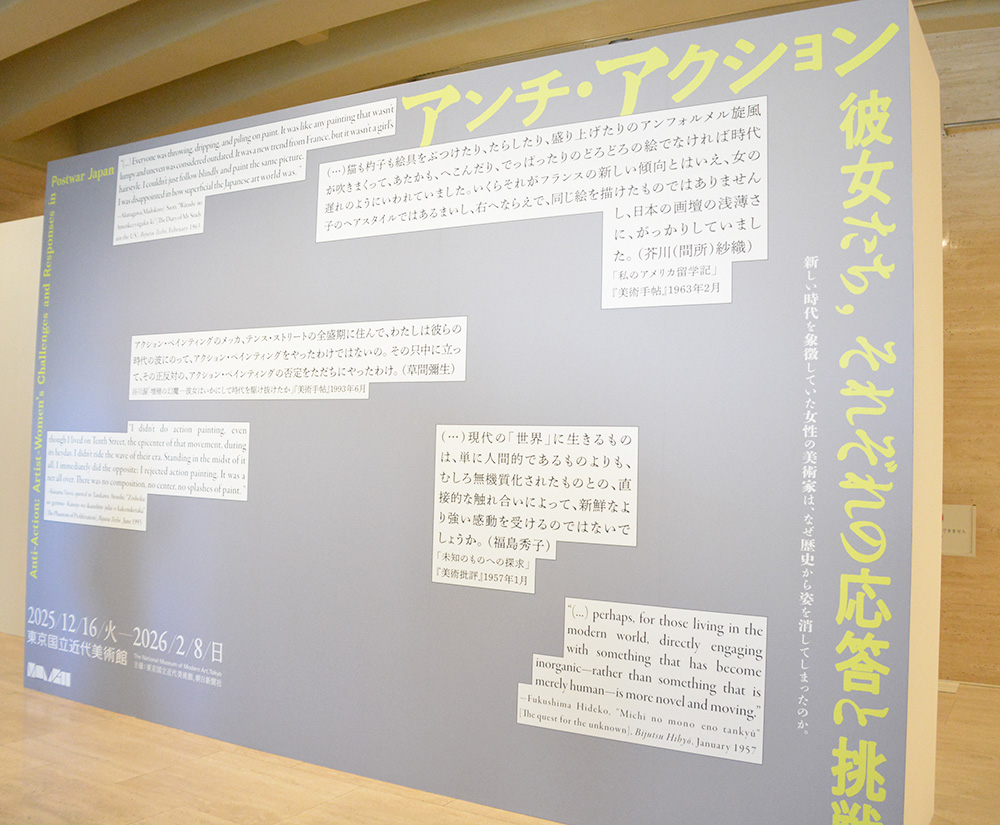

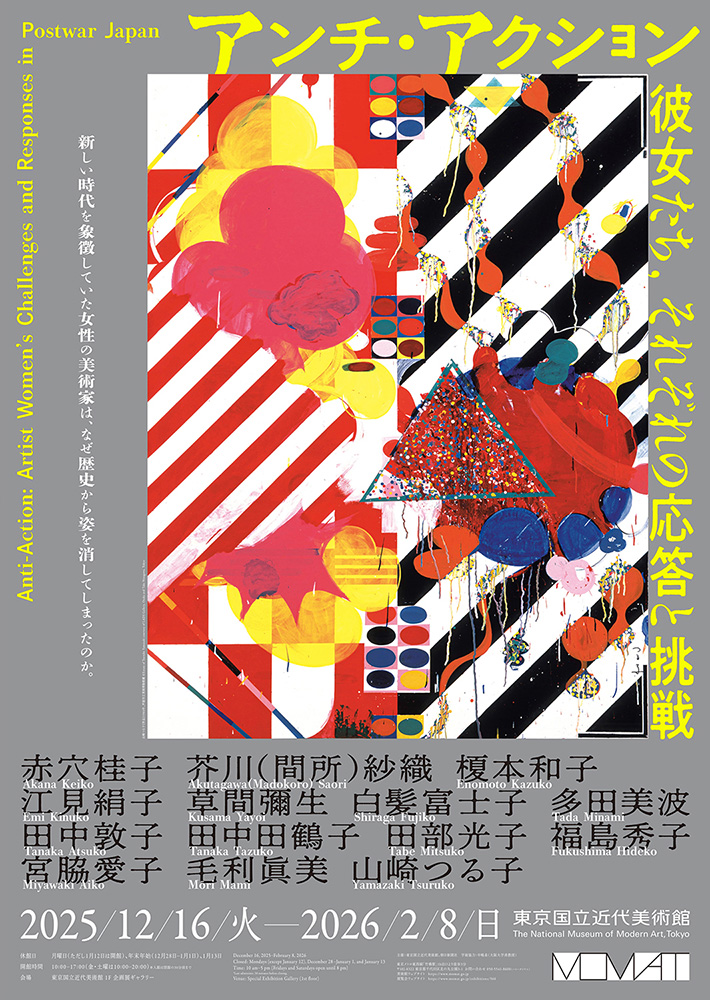

美術史のなかには、「見えなくなってしまった」数多くの女性作家たちがいる。いま東京国立近代美術館で開催されている『アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦』は、戦後のひととき注目されたものの、10年に満たない間に批評の対象から外れてしまった女性作家たちの作品が展示されている。

会場には、草間彌生や田中敦子をはじめ、1950年代から60年代にかけて活躍した14名の女性作家による作品が並ぶ。

「彼女たち」は、なぜ美術史で語られなくなってしまったのか? 本展のタイトルである「応答」と「挑戦」とは、どういう意味だろう?

本展示は、「アンフォルメル」ブームとともに評価されながら、「アクション・ペインティング」の盛り上がりに押されて影に回ってしまった女性作家の作品に、あらためて光を当てる。東京展の会期は12月16日(火)から2月8日(日)まで。豊田市美術館、東京国立近代美術館、そして兵庫県立美術館の巡回展になっている。

「アンフォルメル」から「アクション・ペインティング」へ。わずか数年の間に起こった女性作家への注目とその変化

「アンチ・アクション」という言葉は、美術史家・中嶋泉(本展学術協力者)が著書『アンチ・アクション――日本戦後絵画と女性画家』(2019年)で提唱した概念だ。本展は同書の研究成果をもとに構成されており、書籍から展覧会へと発展した点も珍しい。

同館主任研究員の成相肇(なりあい はじめ)によると、本展が焦点を当てる1950〜60年代は、女性作家が一時的に高い評価を受けながらも、やがて美術批評の中心から外されていくという、短期間ながら美術史において重要な変化が生じた時期だという。

1950年代後半、フランス発の抽象美術運動「アンフォルメル」が広がる。「アンフォルメル」では、使用する素材や制作手法が注目されたため、性別や国籍といった作家の属性は重視されず、作品そのものが評価されるようになった。同運動の提唱者ミシェル・タピエも来日時、田中敦子や福島秀子ら女性の作家たちを高く評価した。

ところがその後、アメリカから「アクション・ペインティング」が紹介され、制作する行為やその力強さが強調されるようになると、彼女たちの存在は次第に見えにくくなっていく。

「アクション・ペインティング」の「アクション」という言葉に批評家が反応し、キャンバスに絵の具を叩きつけたり、飛び散らしたり、大胆な身体的パフォーマンスを伴う表現が評価されるようになった。そのため勇ましさや激しさに注目が集まり、男性性と親和性の高いものだったといえる。本展ではそんな「アクション・ペインティング」に対して、女性作家たちがどのように「応答」し、「挑戦」していったのかを作品を通してたどっている。

力強く派手な身振りでない「アンチ・アクション」。さまざまな素材や手法で描かれた作品とは

「わたしは彼らの時代の波にのって、アクション・ペインティングをやったわけではないの。その只中に立って、その正反対の、アクション・ペインティングの否定をただちにやったわけ」

これは、展示の出口に掲げられている、本展を構成する14名の女性作家の一人、草間彌生の言葉である。

草間の言葉が示すように、本展で紹介された作家たちは「アクション」が主流となった時代に、あえてそれとは異なる表現方法を模索していった。本展では、当時批評の中心から遠ざかってしまった彼女たちにあらためて光を当て、「アンチ・アクション」(アクション・ペインティングとは別の表現)という視点から作品をとらえ直している。

しかし、本展で紹介されている彼女たちの描く、「あらかじめ定められた形式のない」という意味の「アンフォルメル」という抽象画の見方は、難しく感じてしまうこともあるのではないだろうか。

そのヒントとなるのが、美術家・山口勝弘の指摘だ。山口は『美術手帖』の連載「新技法読本」のなかで、勇ましさや激しさが強調された派手な「アクション」に限らない、次のように多様な制作方法を紹介している。①絵の具を垂らす②引っ掻く③貼る④撒く⑤擦る⑥破るなど、一つひとつの行為が、必ずしも派手な身振りに還元されないアクション=「アンチ・アクション」として試みられていたのである。

本展示でも、さまざまな手法や素材、現象を用いることによって、それぞれのアンチ・アクションが実践されていることがよくわかる。

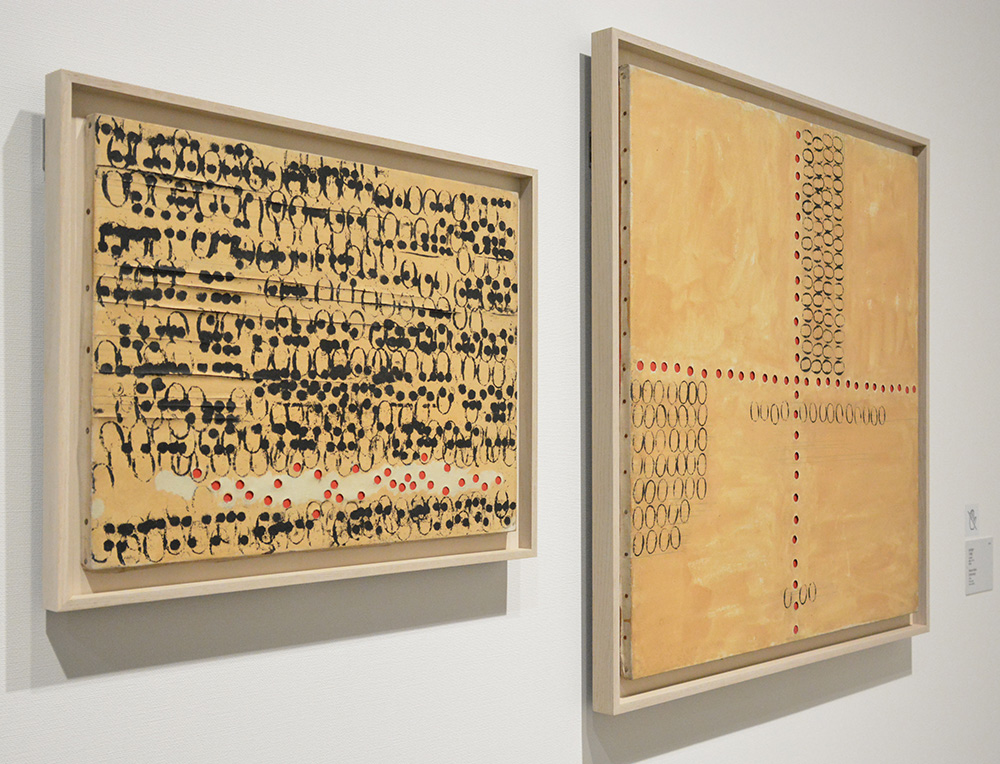

たとえば、福島秀子はスタンプという手法を使って同一のかたちを画面上で繰り返している。

福島秀子『作品109』(1959年、高松市美術館蔵)

ほかにも、アクリル板や絵の具に砂を混ぜ込むなどの「素材」の工夫、紙のしわなど「現象」を利用したものも多く見られる。

田部光子はふすまをアイロンで「焼い」ているし、白髪富士子の和紙やガラスを「貼る」表現、多田美波の金属を「叩く」表現なども見られる。

ふすまをアイロンで「焼く」

田部光子『作品』(部分)(1962年、福島市美術館蔵)

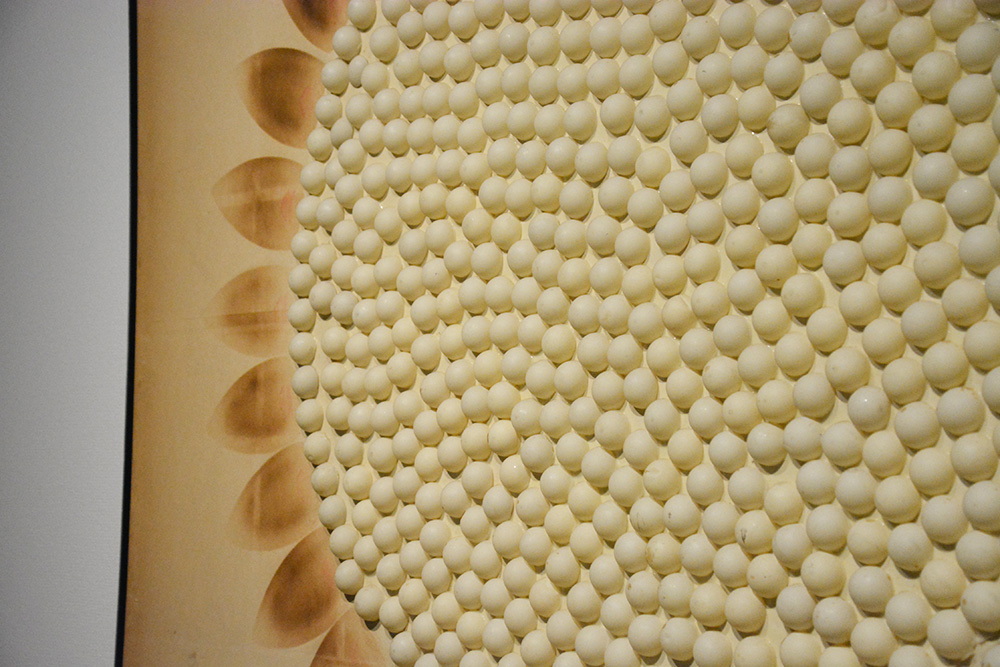

和紙を「貼る」

白髪富士子『無題』(c.1995年、国立国際美術館蔵)

ガラスを「貼る」

白髪富士子『作品No.1』(1961年、高松市美術館蔵)

金属を「叩く」

左端:多田美波『周波数37303055MC』(1963年、多田美波研究所蔵) / 右手前:『周波数37303030MC』(1963年、東京国立近代美術館蔵)

布を「染める」

右手前:芥川(間所)紗織『神話 神々の誕生』(1956年、東京国立近代美術館蔵)

金属を光で「染める」

山崎つる子『作品』(1957年 / 2001年、芦屋市立美術博物館蔵)

©️Estate of Tsuruko Yamazaki, courtesy of LADS Gallery, Osaka and Take Ninagawa, Tokyo

消息不明だった作家の作品も。女性作家たちにふたたび注目する

本展では以下14人の女性作家による作品が展示されている。

赤穴桂子、芥川(間所)紗織、榎本和子、江見絹子、草間彌生、白髪富士子、多田美波、田中敦子、田中田鶴子、田部光子、福島秀子、宮脇愛子、毛利眞美、山崎つる子

美術史のなかで「見落とされてきた」作家に光を当てる――そう謳う一方で、草間彌生や田中敦子は国際的にも高い評価を集め、また近年評価が高まっている作家もいる。

研究員の成相はその側面を認めつつも、14人のうち半数に近い6人は、美術館規模の個展がなく、画集や研究資料も極めて少ないと説明。「時代の波を受け、周縁化されたといえる。(美術史から)消えた、というのは極端な言葉かもしれないが、ある程度『見えなくなった』というのは間違いない」とした。

田中敦子『地獄門』(1965-69年、国立国際美術館蔵)

©️Kanayama Akira and Tanaka Atsuko Association

榎本和子『断面(Ⅰ)』(1951年、板橋区立美術館蔵)

宮脇愛子『作品』(1967年)

赤穴桂子『[不詳]』(c.1964年、個人蔵) / 『[不詳]』(c.1964年、個人蔵)

江見絹子『空間の祝祭』(1963年、個人蔵)

山崎つる子『作品』(1964年、芦屋市美術博物館蔵)

©️Estate of Tsuruko Yamazaki, courtesy of LADS Gallery, Osaka and Take Ninagawa,Tokyo

近年、美術館において、女性作家の所蔵作品を積極的に展示に活用したり、新たに収集を進めたりする動きも広がりつつある。たとえば、2021年にフランスのポンピドゥー・センターで開かれた女性抽象作家の歴史を大きくとらえ直す展覧会『Elles font l’abstraction』などが挙げられるという。本展もまた、そうした流れのなかに位置づけられる試みだろう。

ただ一方で、研究員の成相は「最後に、重要な点を申し上げておきたいのですが……」と前置きしたうえで、このように語った。

「心に留めていただきたいのは、今回の展覧会のテーマは、ジェンダー格差の問題だけではないということ。歴史継承を通して、あらためて作品を見直す機会であるということを強調しておきたい。『歴史から見落とされた作家』というと悲壮感が漂ってしまうのですが、作品そのものに目を向けると、極めて自由奔放で、いかに優れたものであるかが、本展では間近に見ることができます。14人の作家の、それぞれの個性を見ていただきたい」

一方で、本展で展示される女性作家の共通点を探すことで、ふたたび「女性らしさ」という檻にその作家性を閉じ込めてしまうことを懸念しているとも語る。本展はそういった「らしさ」からの解放を考えている、ということも重ねて強調した。

会期は2月8日(日)まで。期間中の1月16日(金)には、成相によるナイト・レクチャーも予定されている。

- 企画展『アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦』

-

会期:2025年12月16日(火)〜2026年2月8日(日)

会期:2025年12月16日(火)〜2026年2月8日(日)

会場:東京国立近代美術館 1F 企画展ギャラリー

開館時間:10:00〜17:00(金曜・土曜は10:00〜20:00)

料金:一般2,000円、大学生1,200円

高校生以下および、18歳未満、障害者手帳をご提示の方とその付添者1名は無料。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-