毎年2月、横浜を舞台に世界の舞台芸術が集まるイベントがある。その名は「TPAM」。国内外の演劇・ダンス作品50本以上が9日間にわたって上演され、日本国内では初上演となる作品も多く、海外の観客向けにほぼ全作に英語字幕が付いているのも特徴だ。今、アジアの舞台芸術シーンで起きていることはなにか? 今回は、筆者・島貫泰介がTPAMで興味を持った5作品を紹介し、さらにTPAMの意義を考える。

※本記事は『HereNow』にて過去に掲載された記事です。

アジアと出会う9日間

「TPAM」は、1995年に「東京芸術見本市(Tokyo Performing Arts Market)」として始まり、2011年に開催拠点を東京から横浜に移した。 その名称が示すように、「TPAM」は国内外の優れた舞台芸術が集まる場所でもあり、劇場主や演劇祭のディレクターらは、気になった作品を招聘するための商談を行う。つまり「TPAM」はネットワーキングの場でもある。

海や国境を隔てて、なかなか顔を合わせることのないアーティストやプロデューサーが交流を持ち、社会や芸術についての対話を交わす。期間中は、運河沿いのビル地下にある(秘密の?)ダイニングバー『AMAZON CLUB』に夜な夜な関係者が集まり、アジア製の煙草のスパイシーな香りに包まれてお酒を酌み交わし、大いに騒ぎ、語り合う時間は、「TPAM」の風物詩ともなっている。

TPAM 2016 撮影:前澤秀登

2016年の今年は、アジアの同時代の作品にフォーカスするという昨年からの方針を引き継ぎ、タイ、マレーシア、韓国、シンガポール、そして日本などから、全19作品を公式プログラムに招いた。また、公募のショーケースとして45を超える作品が期間中に上演された。その中から、気に入った作品を紹介していこう。

チェルフィッチュ『あなたが彼女にしてあげられることは何もない』

チェルフィッチュ『あなたが彼女にしてあげられることは何もない』TPAM 2016 撮影:前澤秀登

いまヨーロッパで最も知られている日本の劇団といえば、岡田利規が主宰するチェルフィッチュだ。言い間違い、言いよどみをそのままセリフにしたようなダイアローグと、日常のコミュニケーションのなかでしばしば現れる意味のない動作(ストレッチをしたり、手をいじったり)を取り込んだ演出は、現代人の極私的なライフスタイルや思考をポップに反映させたものとして、高い評価を得ている。

2011年の東日本大震災以降、岡田はそれまで積極的には描かなかった「物語」を作品に取り入れ、普遍的な社会や歴史について言及するようになったが、この作品もその延長線上にある。

チェルフィッチュ『あなたが彼女にしてあげられることは何もない』TPAM 2016 撮影:前澤秀登

本作『あなたが彼女にしてあげられることは何もない』の舞台は、港沿いにある本物のカフェ。窓際のテーブルに座った女優は、コーヒーやナプキンをいじりながらずっと何かを喋っている。その独り言は、やがて架空の創世記、架空の部族間の歴史絵巻へと展開していく……。

チェルフィッチュ『あなたが彼女にしてあげられることは何もない』TPAM 2016 撮影:前澤秀登

言ってしまえば、電波系な女の子の一人芝居である。だが、その様子をカフェの外から観劇していると、偶然とは思えない奇跡のような瞬間がたびたび訪れる。例えば、敵国の王について彼女が言及していると、その後ろを壮年の外国人男性が通り過ぎたりする。「まさか彼が王様なのか……?」と。嘘と現実が混然一体となる、奇妙で素敵な時間だった。

マーク・テ『Baling』

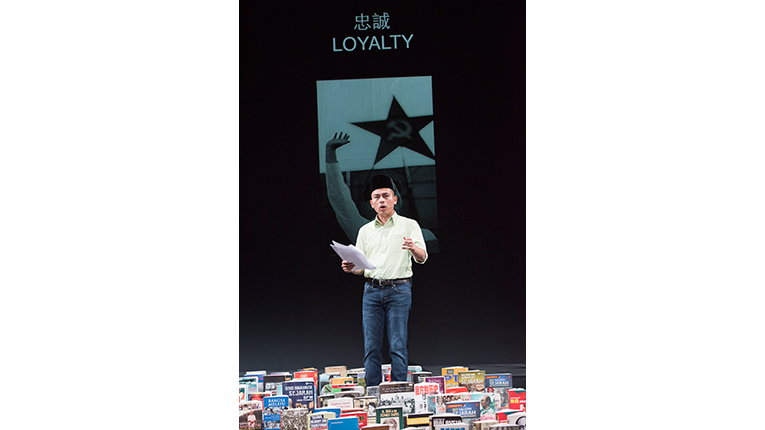

マーク・テ『Baling』TPAM 2016 撮影:古屋和臣

会期中もっとも大きな話題をさらった作品が、マレーシアのマーク・テ『Baling』だ。近年、ヨーロッパを中心に「レクチャーパフォーマンス」という形式の演劇が盛んに行われている。なんらかの歴史や政治状況を学者のようにリサーチし、そこから得た成果を講義形式でプレゼンする。言ってみれば、演劇版のTEDだ。

『Baling』では、マレーシアがイギリスから独立する際に行われた、共産党勢力と西側陣営による「バリン会談」の議事録を用い、4人の俳優が共産党指導者、マラヤ連邦主席大臣(マラヤとは1963年以前のマレーシアの名称である)、シンガポール主席大臣という役柄を、シャッフルしながら演じる。そこで浮き彫りになるのは、戦争に翻弄される人間のアイデンティティーの揺らぎだ。

マーク・テ『Baling』TPAM 2016 撮影:古屋和臣

登場人物の1人である共産党指導者のチン・ペンは、第二次世界大戦以降、各国からテロリストとして恐れられた。だが、大戦以前の彼はイギリス公認の英雄として、日本軍に抵抗する象徴的存在でもあったのだ。マレーシア独立の内戦に破れたチン・ペンはタイに亡命し、二度と祖国の土を踏むことはなかった。

マーク・テ『Baling』TPAM 2016 撮影:古屋和臣

『Baling』のラスト、奇跡的に収録された生前のチン・ペンのインタビュー映像が流れる。過去の記憶が薄れつつあるその老人は、まるで幼な子のように「祖国に帰ること」を一心に願う。そこにいるのは、テロリストとしてのチン・ペン、英雄としてのチン・ペンでもなく、ごく普通の1人の人間だったかもしれない。『Baling』は、政治劇であると同時に、「人間の存在とは何か?」を問いかける物語でもある。

ドキュントメント『となり街の知らない踊り子』

ドキュントメント『となり街の知らない踊り子』TPAM 2016 撮影:前澤秀登

東京を拠点とする若手劇団のなかで、ひときわ人気なのが範宙遊泳だ。プロジェクターを使った映像演出の今っぽさが特徴だが、演出家、俳優、プロデューサー、映像作家、ライターらがチームを組んで作品を作り出していくコレクティブな制作体制も、20代の共感を得る理由だろう。

ドキュントメントは、範宙遊泳を主宰する作家で演出家の山本卓卓(やまもと・すぐる)のソロ・プロジェクト。『となり街の知らない踊り子』では、ダンサー・振付家の北尾亘を迎え、ダンスと演劇を融合したような1人舞台を作り出した。役者の演じる役がどんどん変わっていく「移人称」的な構成は、SNSが普及して以降の複数化するアイデンティティーを想起させる。

ドキュントメント『となり街の知らない踊り子』TPAM 2016 撮影:前澤秀登

生きているのに、その実感が持てない。インターネット上で振る舞う自分こそ、リアルに感じられる。そんな2000年代以降の存在認識を基調にして、ネガティブな人身事故や、ポジティブな血族のドラマをフラットに語ろうとする姿勢からは、時代状況に対する諦めよりも、むしろそれらをすべてゼロから否定してしまいたいという、無垢な怒りや焦燥が感じられた。

ドキュントメント『となり街の知らない踊り子』TPAM 2016 撮影:前澤秀登

心地よい音楽、センスのいい映像、おしゃれな衣装。でもそれらを一皮剥くと、行き場のない暗い感情が顔を覗かせる。それもまた、未来への不安に悩む若者の共感を誘うのだろう。ポップなだけではない、ビターな作品であった。

ダニエル・コック / ディスコダニー&ルーク・ジョージ『Bunny』

ダニエル・コック/ディスコダニー&ルーク・ジョージ『Bunny』TPAM 2016 撮影:前澤秀登

シンガポールのダニエル・コックとディスコダニー、オーストラリア・メルボルンのルーク・ジョージによる、コミカルでアブノーマルな世界を描いたダンス作品『Bunny』。

Bunnyとは、SMプレイにおいて縄で縛られた人を指す隠語だそうだ。観客が会場に足を踏み入れると、掃除機、テーブル、ぬいぐるみなど、あらゆるものがカラフルなロープで緊縛されている。作者であるダニエル・コック本人はといえば、太いロープで天井から拘束され、冒頭部分では、ひたすらクルクルと回転している。

ダニエル・コック/ディスコダニー&ルーク・ジョージ『Bunny』TPAM 2016 撮影:前澤秀登

ダニエルは、これまでにもポールダンスやゲイ専用の出会い系SNSなど、セクシャルな要素を積極的に作品に持ち込んできた。そしてもう一つ、なかば強制的な観客参加システムの導入も彼の特徴である。

『Bunny』でも、観客自身が緊縛されたり、ダニエルへの鞭打ちを強要されたりする。きわめつけは、女性を動けないように縛り付けたまま放置し、自由が利かないのをよいことに彼女の荷物を次々と床に広げていってしまう。それこそ財布の中身から、生理用品まで!

ダニエル・コック/ディスコダニー&ルーク・ジョージ『Bunny』TPAM 2016 撮影:前澤秀登

実際、怒って(呆れて?)途中退場していく観客もいた。しかし参加を強制された本人たちといえば、困惑はしつつも、基本的には物事の成り行きに身を任せ、稀な経験を楽しんでいる様子にも感じた。それはダニエル&ルーク・ジョージの優れた演出力と、人懐っこいキャラクターによるものだろう。二人は、観客への手厚いホスピタリティーとユーモア、暴力性のある介入を、飴と鞭を使い分けるようにして巧みにバランスをとっていく。

国際交流基金 障害×パフォーミングアーツ特集2016 康本雅子/スズキユウリ 『視覚障害×ダンス×テクノロジー “dialogue without vision”』

国際交流基金 障害×パフォーミングアーツ特集2016 康本雅子/スズキユウリ『視覚障害×ダンス×テクノロジー “dialogue without vision”』撮影:丸尾隆一

『視覚障害×ダンス×テクノロジー “dialogue without vision”』に登場するのは、ダンスのプロフェッショナルではない。視覚障害者6名が、触覚と複数のセンサーを頼りに、ふたり1組でダンスを踊る。

ダンスと言っても、それはバレエや社交ダンスのような洗練されたものではない。相手の手足に触れ、その感触や相手からのリアクションを頼りに、一つひとつの動作を慎重に確認しながら積み上げられる、ぎこちなく緩慢な身振りである。だが、ふとした瞬間に現れる思いもよらぬコンビネーションの美しさは、不思議な高揚をもたらす。

国際交流基金 障害×パフォーミングアーツ特集2016 康本雅子/スズキユウリ『視覚障害×ダンス×テクノロジー “dialogue without vision”』撮影:丸尾隆一

目が見えないということは、五体満足な人からすれば、欠落を抱えたコンディションとして認識されるのがほとんどだろう。だが、何かを持たないことは、同時にそれを補うために何かが突出するということでもある。例えば作品の冒頭、出演者の1人が音声読み上げソフトを使ってメールチェックをするシーンがある。超高速で読み上げられるメールの内容を瞬時に判断してソーティングする姿は、超能力者のようだ。また、ステージ周囲に敷かれたピンクの床は新たに開発された点字ブロックだそうで、視覚障害者はその微かな差異を足の感触で感知できるのだという(筆者も実際に歩かせてもらったが、まったく違いがわからなかった)。

国際交流基金 障害×パフォーミングアーツ特集2016 康本雅子/スズキユウリ『視覚障害×ダンス×テクノロジー “dialogue without vision”』撮影:丸尾隆一

この『“dialogue without vision”』が示すのは、持つ者と持たざる者の協働ではなく、個人だからこそ把握可能な世界やイメージが存在するという、当たり前のことだ。その当たり前のことは「他者との共生」といった耳あたりのいいフレーズによって、しばしば忘れられてしまうのである。

舞台を通じて他者を知る場所「TPAM」

「アジアフォーカス」をテーマに掲げた今年の「TPAM」は、筆者にとってアジアの人々が、どんな歴史を経験し、今どのような社会に生きているのかを知る機会だった。

タラ・トランジトリー aka ワン・マン・ネイション『//gender|o|noise\\』TPAM 2016 撮影:前澤秀登

マレーシア近代史の暗部に触れた『Baling』は、国内で上演することはかなり困難であるらしい。同作の傑出した点に、演じる役者たちが職業俳優ではなく、チン・ペンに関係した映画監督やアーティストらであることが挙げられる。そのなかには、アーティストから左派政治家に転進した人物もいて、秘密警察の監視を受ける彼の存在が、国内上演のハードルを高めているそうだ(クアラルンプール公演も予定されているが、配役は大幅に変更しなければならないという)。

2014年から軍事政権による独裁状態が続くタイや、深刻な経済格差が社会問題になっている韓国など、東アジア諸国には、それぞれ個別の、あるいは共有可能な多くの課題がある。それらに対する明確な解決法はいまだ見出せず、まさに日本がそうであるように、すべての人々が進行形でもがき続けている、というのが現状だろう。だが、「TPAM」のような芸術と人の出会いの場があることで、私たちは世界に対する相対的な視点を獲得することができる。他者を知り、自分を知ることこそが未来を開くのだ。

ホー・ルイ・アン『Solar: A Meltdown』TPAM 2016 撮影:前澤秀登

来年も「TPAM」は開催されるだろう。多様な思考、価値観に触れる交流の場に、ぜひ自分の目で確かめに足を運んでほしい。

-

TPAM

TPAM

TPAMは、1995年に「東京芸術見本市(Tokyo Performing Arts Market)」としてスタートし、2016年で20回目を迎える。2011年より横浜市が推進する「創造界隈」の拠点となる文化施設を中心に、多様な演目の公演や舞台芸術に関する国際会議を多数開催している。世界中からアーティスト、フェスティバルディレクター、劇場プロデューサー、ファシリテーター、カンパニーの制作担当者、プレゼンター、その他舞台芸術を創造するプロフェッショナルが集まり、情報交換、議論、交流を行っている。2011年には、「TPAM」の「M」を「Market」から「Meeting」に改め、対象を同時代の舞台芸術作品にして、より明確なブランディングを行い、以降、アジアで最も影響力のある舞台芸術プラットフォームのひとつとして国際的な地位を確立している。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-