OKAMOTO'Sの新曲“BROTHER”が凄まじい。ポップスもロックもファンクもヒップホップもぶち込んだ闇鍋のなかから、最良の「旨み」と「エグみ」だけをすくい出したようなサウンド。シンプルだが、構造が狂っている。キャッチーだが、突き放している。豊潤な音楽素養とバンドの強烈な筋力が、一塊の「研ぎ澄まされた混沌」を産み出した。

<俺のことわかるやついるか?>とオカモトショウが突き刺すように歌うこの曲で、OKAMOTO'Sは、わかってもらえない絶望が、わかり合えない悲しみが、人と人の間に横たわる普遍的な命題であることを伝えている。そして、わかり合えない私とあなたが共に踊るためにロックンロールが存在する奇跡を、誰よりも謳歌しようとしている。

デビューから6年。得たものもあれば、失ったものもあったが、彼らは、再び「バンド」の根源的な喜びを取り戻した。2010年代を代表する「恐るべき子供たち」、堂々の帰還である。

もう「わかっている」人だけに向けて歌ったほうがいいなって。(ショウ)

―今回のシングルのタイトル曲“BROTHER”は、去年、『芥川賞』を受賞した又吉直樹さん原作のドラマ『火花』の主題歌ですが、原作からの影響はどのくらいあるんですか?

ショウ(Vo):楽曲自体は、ドラマをすごく意識して制作したわけではないのですが、歌詞はドラマの世界観を意識しながら書きあげました。『火花』は、漫才師の主人公が師匠の背中を追いかけていく姿を描いた青春時代の話になっていて、原作を読んだとき、「こういう相手って、誰にでもいるよな」と思った。ちょうど、俺はどこかのタイミングで、父親のことを歌いたいと思っていたんです。

―ショウさんのお父さんは、ミュージシャンですよね。『火花』の主人公は師匠に対して憧れと畏怖を抱いていましたけど、ショウさんにとって、お父さんはどんな存在なんですか?

ショウ:音楽好きの友達という感覚もありながら、プロとしてのキャリアは圧倒的に上で、その複雑な関係性が『火花』のふたりにも通じると思ったんです。自分にとってすごく近い距離にある対象を歌うほうが、聴く人にとっても親密なものになると思うようになりました。

ハマ(Ba):そうだよね。たとえば、ONE OK ROCKがなぜこれほど支持を集めるのかと言うと、ボーカルのTakaくんが自分のことを歌い続けているからだと思っていて。リスナーにとって自分が使わない言葉を歌われていたとしても、歌う側自身の言葉で歌われる歌のほうが響くんだよね。

ショウ:俺のことをよく知っている友達10人くらいが、「ショウ、これやばいよ」と言ってくれるものを作ったほうがいいと思ったんです。よりはっきり想像できる相手をターゲットにして書くというか……もう「わかっている」人だけに向けて歌ったほうがいいなと感じて。2曲目の“Lagoon”の歌詞も自分の内面に向かってすごく感覚的に書いたけど、それもメンバーが納得してくれたのが大きかった。

―OKAMOTO'Sは中学校の頃からの同級生ですもんね。言ってみれば、お互いのことを「わかっている」四人が集まったバンドで。

ハマ:去年リリースしたアルバム『OPERA』(カギ、ケータイ、サイフをなくし、世の中との接点を失った人物を主人公として描いたコンセプトアルバム)は、アルバム全体でひとつの物語を描くロックオペラだったんです。なので、それを構成するために必要な楽曲を書くという作業を1年通してやってきて。その縛りや重荷から解放されたのも大きかったかもしれないです。今回のシングルには自分たちが中学生だった頃の熱量に通じるものがあるんですよね。

デビューしてから1年半の間に、立て続けに3枚のアルバムをリリースしたあと、大きな挫折があった。(コウキ)

―ショウさんの詞作の変化も、『OPERA』以降のモードチェンジと言えますか?

ショウ:そうですね。バンドを始めた頃は、自分のことを歌うなんて自己満足的だと思っていました。それ以上に、「1960年代や70年代のバンドマンのようでありたい」というような憧れが強かったので、憧れの人を真似することで、自分が特別な存在になれると思っていて。でも、『OPERA』では自分の実話をもとに、自分の根底にある部分を曝け出したら、何かのフリをしているときよりも自分自身が気持ちよかったし、その分お客さんから親密な反応が返ってきた感触があった。

―なるほど。ただ、裏を返すと『OPERA』は重荷を課してでも作らなければならない作品だったし、ショウさんが「自分」を歌うこと自体がトライアルだったわけですよね。OKAMOTO'Sに『OPERA』が必要だった理由って、どこにあるんでしょうか?

コウキ(Gt):このシングルの抜けのよさが自分でも不思議だったので、「なんでだろう?」って考えてみたんです。そこで思ったのは、『OPERA』はそれまでのOKAMOTO'Sに対する決着であり、落とし前だった。僕らは今までに6枚のフルアルバムをリリースしていますが、デビューしてから1年半の間に、立て続けに3枚(『10's』『オカモトズに夢中』『欲望』)発表したあと、大きな挫折があったんです。そして、そのあとの3枚(『OKAMOTO'S』『LET IT V』『OPERA』)は、その初期三部作に対する回答を歌ってきた。そこには、挫折に対する落胆と、「なんで伝わらないんだ!」ということが第一のテーマとしてありました。ある意味、その頂点が『OPERA』だったんです。

レイジ(Dr):俺もそれで間違いないと思う。『OPERA』って、「伝わらない」というOKAMOTO'Sの大テーマが作品に直結したものだったんだよね。

―コウキさんが言う「最初の3枚のあとの挫折」について、詳しく教えていただけますか。

ハマ:正直、僕らはずっと暗闇の前で演奏していたのと一緒だったと思うんです。19歳でデビューをした当時は、いやらしい言い方にはなりますが、あの年齢でこれだけ音楽的なルーツをしっかり持っているバンドなんて他にいないし、「俺たち、一番じゃん」と思っていたんです。

レイジ:というか、一番だったんだよ、本当に。

ハマ:そうだね。お客さんも音楽業界の人たちも、「OKAMOTO'S、すごいね!」と言ってくれると思っていて。でもいざ蓋を開けてみたら、何より業界の人たちが、僕らのやっていることを理解できなかった。それに対して、「音楽が好きで音楽の仕事をしているはずなのに、なんで僕らの音楽がわからないんだろう?」という落胆と憤りがありました。あのときは……ショックでしたね。「作り方を変えなきゃいけないのかな?」って。

死ぬほど大量のカギの束があって、それをひとつの鍵穴に順番に差し続けるように答えを探し続けたんです。それでも、一向に扉は開かなかった。(ハマ)

―ここ数年間のOKAMOTO'Sには、何かを背負いながら戦いを挑んでいく感覚がありましたよね。たとえば、シーンで4つ打ちロックが流行れば、4つ打ちの“JOY JOY JOY”をシングルで出したり。これは流行に乗ろうとしたというより、「こっちが本物だ!」と言って真っ向勝負を挑むような感じだったと思うんですよ。

ハマ:そうですね。ジャンルを特定できていないことに対して、絶望的に悩まされていた時期もありました。この国でバンドをやっている以上、「○○系バンド」というジャンルがないと売れないんじゃないかという話し合いもしたし……。

ショウ:周りの人にも、「OKAMOTO'Sは看板がわからない」と言われましたしね。「アルバムを通して似た曲をやるバンドの方が売れているから、そうしなよ」と言われたり。俺も「自分を殺してでも歌を立てなきゃいけないのか?」と悩んだりもしたし。

ハマ:聴いている人にとっていくらサウンドが違っていようが、僕らからしたら自分たちのやっていることには全部に芯が通っていたんです。それでも、答えを見つけようとして頑張りましたけどね。「ロックがダメだった。じゃあスカはどうだ? モータウンはどうだ?」って……死ぬほど大量のカギの束があって、それをひとつの鍵穴に順番に差し続けるように答えを探し続けたんです。それでも、一向に扉は開かなかった。

―それが、OKAMOTO'Sが直面した挫折だった。

ハマ:でも、ずっとそれをやり続けてきたおかげで、鍵穴がバカになったのか、ひとつのカギを見つけたのかどうかはわからないですが、『OPERA』を作り上げたとき、ようやく扉が開いた感覚があったんです。結局、「答えがないこと」が答えになったというか。

レイジ:あと、関ジャニ∞に提供した楽曲(“勝手に仕上がれ”)に対して、みんなから「OKAMOTO'Sらしい曲だね」と言われたのも大きかったよね。「これが俺ららしさなんだ!?」って。それに気づいたのも、『OPERA』と同じ去年でした。「らしさ」って、俺らが何の意識もしていなくても、聴く側のなかに生まれて、勝手に定着していくものなんだと気づけたことで、俺たちはまた始まったんだと思う。……でも、今までの活動も無駄じゃなかった。挫折したけど、このシングルに辿りつけたし、俺たちはまだ25歳だから。今からメジャーデビューでも全然遅くないもん。

コウキ:そうだよね。初期三部作があって、折り返してまた3枚作って、またスタート地点に戻ってきたということなんだと思います。

バンドは残さなくてもいいのかもしれないですが、それを残すという選択をしているのは、ロマンだと思います。(コウキ)

―「戻ってきた」と考えれば、最初にハマさんが言っていた「中学生の頃の熱量」がこのシングルに刻まれているのも納得できますね。皆さんに改めて訊きたいのですが、バンドであることの意味をどのように考えていますか?

コウキ:ロマンですよ。バンドはもはや伝統工芸のようなものだと思うので。続けなければなくなってしまう文化を残すか残さないか、だと思う。残さなくてもいいのかもしれないですが、それを残すという選択をしているのは、ロマンだと思います。

レイジ:湯のみでお茶を飲むか、紙コップでお茶を飲むかということでしょ? でも、紙コップを極める面白さもあるよね。俺はコウキみたいに「バンド」に囚われる感覚はなくて。そもそも、バンドという言葉の定義が難しいですよね。生楽器を演奏している人の集団がバンドなのか、音楽を作っている集団がバンドなのか……。

ショウ:こういった話を続けるときりがなくなってしまうのですが、こんな感じで、一つの答えを出さないのがOKAMOTO'Sというバンドで。こういう話になると、なかなかみんなが一致団結しない。コウキのようにロマンを追い求めている人間もいれば、レイジのようにまったく別の場所に早く行きたがる人もいる。こんなにバラバラの人間が集まってしまっている、この同級生感(笑)。これがOKAMOTO'Sなんですよね。

ハマ:この同級生感が唯一、お客さんにとってのOKAMOTO'Sに対する親近感のポイントなんだと思います。「自分も同級生と遊んでいたらこんな感じだな」っていう。でも、喋ったこともない、何駅に住んでいるかも知らない、根本的にわからない人同士が同級生のように一緒に盛り上がっている時点で、それはすごいことなんですよ。だからこそ、お客さんが、僕らがかっこよくないと思う行動をとるようになってしまったらすごくショックを受けます。弟がグレた、というような気分になるので(笑)。

俺は、残っていくものを作れることはすごく幸せなことだと思っていて。音楽を残すことで、自分の想いすら未来に残っていく。(ショウ)

―振り返ってみれば、シーンに登場した頃のOKAMOTO'Sには、同級生であるがゆえのピュアな関係性と衝動がありましたよね。そこには「バンド」というコミュニティーの一番幸福な状態があったし、今はお客さんを引き入れたよりたくましい状態で、スタート地点に戻ってきているとも言えますよね。

ショウ:そうですね。『OPERA』のツアーが終わったあと、レイジが「やっぱり俺ら、マイノリティーなんだなぁ」と言っていて。俺はそれがすごく印象的だった。

レイジ:最初は、1000人いたら、7~800人は俺らのことをかっこいいと思ってくれるだろうと思っていたんですよ。でも、蓋を開けてみたら、俺らのことをかっこいいと思ってくれていたのは、1000人のうち、たった1人だった。

ショウ:そうだね。たったの1000分の1だった。

レイジ:でも、それって言い換えれば、EXILEやジャニーズやAKB48を好きな人が1000万人いるのなら、OKAMOTO'Sを好きな人は1万人いるということでもあって。『OPERA』のツアーを終えたとき、その「1万人いる」事実を肯定できるようになったんです。結局、僕らはマイノリティーかもしれないけど、「マイノリティーな音楽を好んでくれる人はたくさんいるんだ」と思ったんです。

ショウ:そうなんだよね。OKAMOTO'Sを選んでわざわざ聴きに来る人は、本当に純粋に音楽を楽しみに来てくれる人たちばかりで。でも彼らは、世の中的にはマイノリティーにあたると思う。それでも、『OPERA』のツアーファイナルでZepp DiverCity Tokyoをソールドアウトさせることができた。もちろんその裏には、この6年の活動のなかで「俺たちがやっていることを、誰もかっこいいと思ってくれないんだ」って突きつけられた事実もある。でも、そこには味方がいることも同時に知った。それなら俺は、その味方たちに「あなたたちは最高にセンスがいいよ!」と言いたい。

―マジョリティーになるための戦いのなかで挫折もしたけど、今はマイノリティーであることの誇りを伝えたい、ということですよね。

ショウ:そう。俺たちは中学生の頃からずっと、テレビで歌番組を見ても、みんなが盛り上がっているアイドルでは盛り上がれないマイノリティーだった。そのときに「これだ!」って出会ったのが、THE ROLLING STONESのようなロックバンドたちや、部活でみんなと一緒に楽器をやる喜びでした。そうやって救われてきた俺たちが命を削って作る作品を受け取って、同じように「これだ!」と思ってくれる人がいるのなら、俺はその人たちに全て捧げたいんです。

―今の言葉はきっと、このシングルでショウさんが「自分」のことを「わかっている」人たちに向けて歌い始めたことの根源的な理由でもありますよね。僕は、このシングルでOKAMOTO'Sが遂に「今」のロックバンドになったと思ったんです。過去の膨大な音楽遺産のなかに留まるのではなく、その遺産を受け継ぎながら「今」を生き、未来に繋げていく……そんなロックバンドにOKAMOTO'Sはなったんだなって。

コウキ:役割意識のようなものはそんなにないんですけどね。僕らは本当に、自分たちが心底「楽しい!」と思えることをやっているだけ。

ショウ:でも、憧れを真似していたときのものより、今の自分の想いが刻まれているもののほうが未来に残っていくのは、確かなことだと思います。俺は、残っていくものを作れることはすごく幸せなことだと思っていて。自分達の音楽を残すことで、自分の想いすら未来に残っていく。それは特別なことなんです。だからこそ、もっと自分自身を歌っていきたいと思うし、そのときそのときの自分の気持ちをこの先の未来にも届けていけたら、こんなに嬉しいことはないと思います。

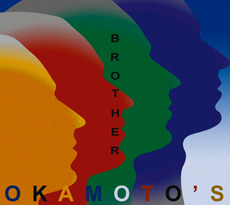

- リリース情報

-

- OKAMOTO'S

『BROTHER』初回限定盤(CD+DVD) -

2016年6月1日(水)発売

価格:1,800円(税込)

Ariola Japan / BVCL-724/5[CD]

1. BROTHER

2. Lagoon

3. なんかホーリー

[DVD]

『OKAMOTO'S MOVIE11』

1. LIVE BOOTLEG SERIES

OKAMOTO'S 2015-2016 “LIVE WITH YOU” 2016.1.30 ZEPP Diver City

2. オカモトーーーク特別編 ヤバコウキ ~実録!本当にやっていた曲作り 2015~

- OKAMOTO'S

『BROTHER』通常盤(CD) -

2016年6月1日(水)発売

価格:1,200円(税込)

Ariola Japan / BVCL-7261. BROTHER

2. Lagoon

3. なんかホーリー

- OKAMOTO'S

- プロフィール

-

- OKAMOTO'S (おかもとず)

-

オカモトショウ(Vo)、オカモトコウキ(Gt)、ハマ・オカモト(Ba)、オカモトレイジ(Dr)による、中学校からの同級生で結成された四人組ロックバンド。2010年、日本人男子としては最年少の若さでアメリカ・テキサス州で開催された音楽フェス『SxSW2010』に出演。アメリカ7都市を廻るツアーや豪州ツアー、香港、台湾、ベトナムを廻ったアジアツアーなど、海外でのライヴを積極的に行っている。2015年9月、通算6枚目となるフルアルバム『OPERA』をリリース。同年11月からスタートした同作のリリースツアーのファイナル公演をZepp DiverCityにて開催。2016年6月、Netflixオリジナルドラマ「火花」の主題歌“BROTHER”を表題に掲げたシングルをリリースする。また同月3日千葉LOOK公演を皮切りにキャリア初の47都道府県を回るツアー“OKAMOTO'S FORTY SEVEN LIVE TOUR 2016”を敢行する。

- フィードバック 15

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-