YouTubeやTikTokをはじめとする動画共有サービス、ライブ配信メディア、Podcastなどの音声配信――。誰もが発信者になれる現代において、表現や消費の方法は多様化の一途を辿っている。

そんな時代にあえて「書く」という行為に立ち返ることに、どんな意味があるのだろうか?

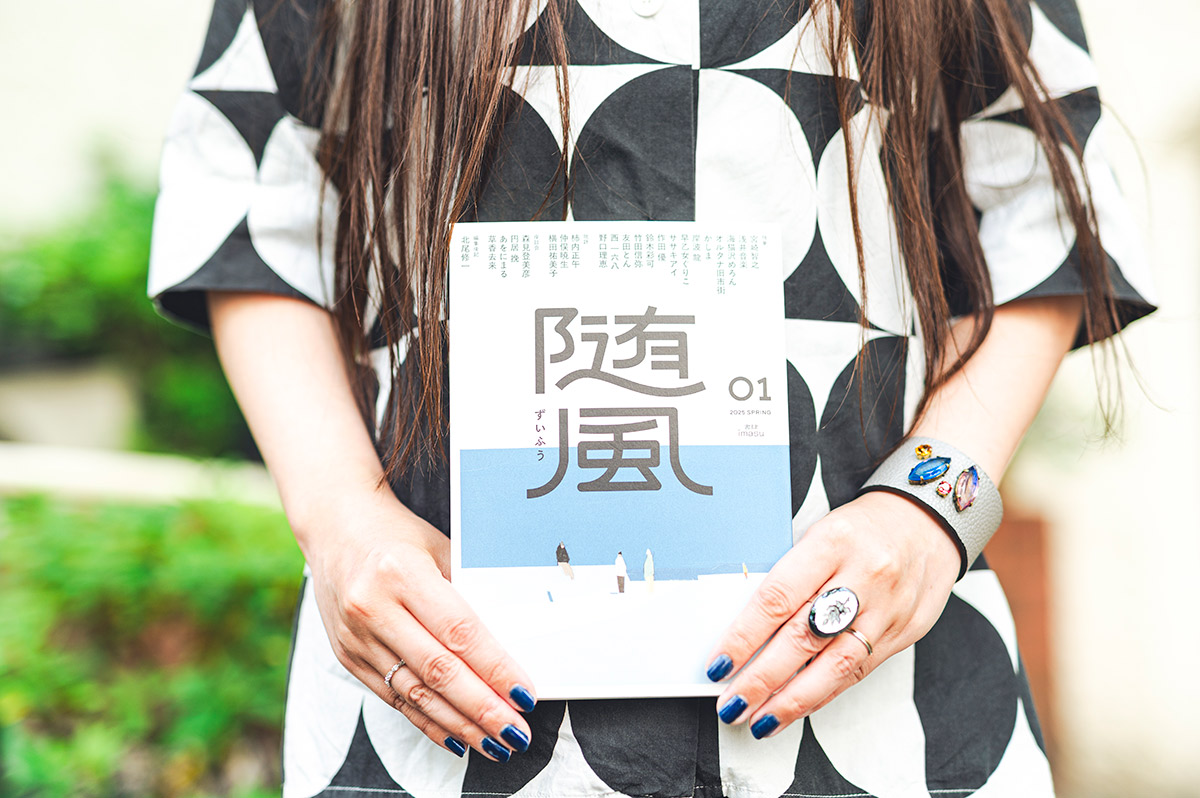

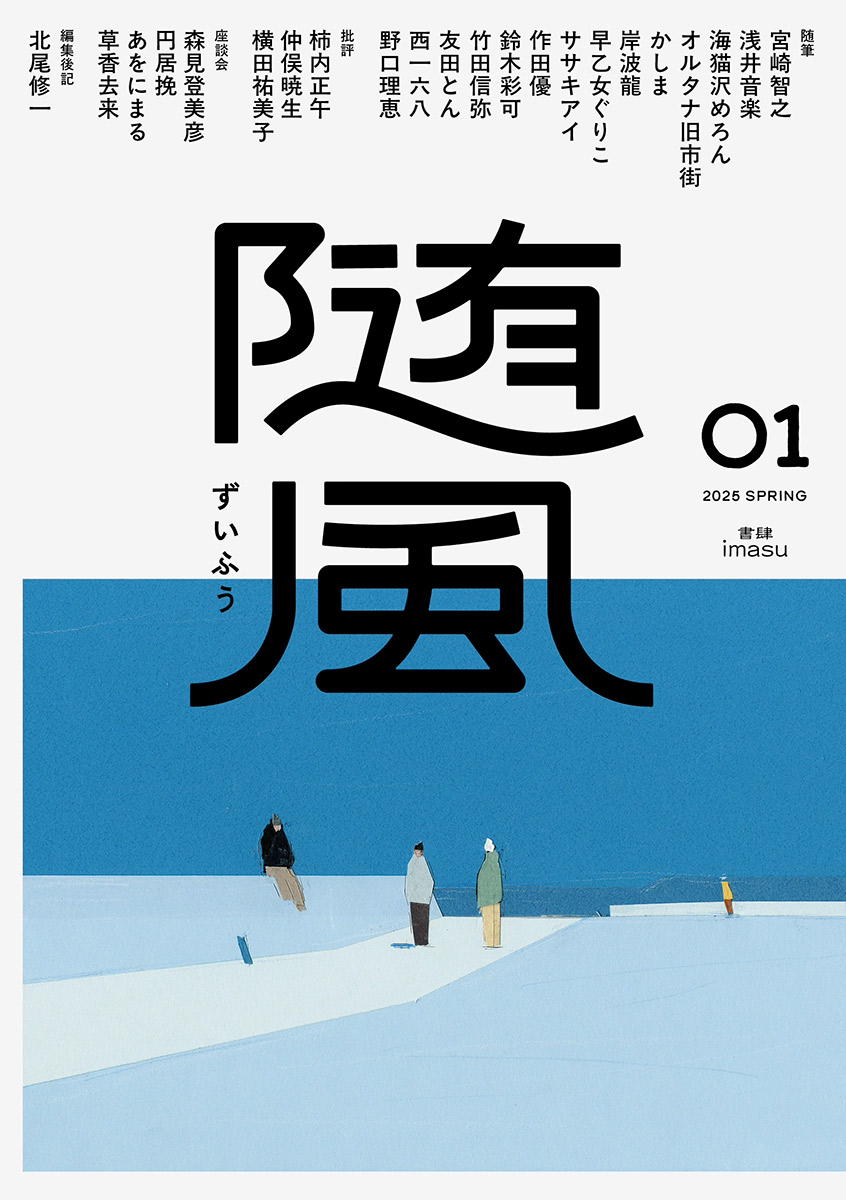

2025年春に創刊された随筆文芸誌『随風』は、「随筆復興運動」を掲げる文芸評論家・宮崎智之をはじめ、文筆家・早乙女ぐりこ、発行人・平林緑萌という3人によって生み出された雑誌だ。創刊号では「友だち」をテーマに、世代や肩書きを越えた書き手たちが、読む者の心の襞をゆっくりと撫でるような言葉を綴っている。

現代日本の文学シーンはどのように変化しているのか。ZINEやnoteから新しい書き手がつぎつぎに現れ、文学フリマなどのイベントが隆盛しているのはなぜなのか。本鼎談では、『随風』創刊の裏側、第2号の構想、そして「書くこと」をめぐる未来へのビジョンを、3人の視点から立ち上げていく。

書くこと、読むことの意義。「僕たち、あなたたちは、文学の系譜を選んだ」

―2002年に『文学フリマ(以下、文フリ)』、2014年にnoteが発足し、ZINE文化が定着しつつあります。特に随筆・エッセイでの盛り上がりを感じますが、皆さんの体感はいかがですか。

平林緑萌(以下、平林):先日開催された『文学フリマ東京40』では、2746出店のうち「エッセイ・随筆・体験記」の出店は458件と、シーンが確立した実感があります。体感としては2015年前後から、じわじわと広がってきたのではないでしょうか。

平林緑萌(ひらばやし・もえぎ)

1982年奈良県生まれ。編集者。立命館大学大学院博士前期課程修了。書店員、版元営業を経て編集者に。2018年に志学社を創業。2024年、ひとりレーベル「書肆imasu」を立ち上げる。北杜夫の熱狂的読者。

宮崎智之(以下、宮崎):それ以前、随筆・エッセイは「誰もが知っている著名な人」「特別な専門性がある人」が書いたものでなければ売れないとされていました。

僕は2010年代前半に商業ライターとして活動していましたが、出版社へ持ち込む企画が長らく通らず「同じ企画で有名人が書けばもっと売れる」と出版社から考えられてしまっているようでした。

当時、早乙女さんのように、商業デビューがエッセイという人はあまりいなかった印象です。随筆・エッセイは属性によるものではなく、書き手が文の芸を凝らして面白くできるもの。その本質がようやく浸透してきたのかもしれません。

宮崎智之(みやざき・ともゆき)

文芸評論家、エッセイスト。1982年、東京都出身。2025年6月28日に共著『文豪と犬と猫 偏愛で読み解く日本文学』(アプレミディ)を出版。著書に『平熱のまま、この世界に熱狂したい 増補新版』(ちくま文庫)、『モヤモヤの日々』(晶文社)など多数。『文學界』にて「新人小説月評」を担当(2024年1月〜12月)。X(旧Twitter):@miyazakid

早乙女ぐりこ(以下、早乙女):2010年代前半というと、爪切男さん、こだまさんらが文学フリマに出店し始めたのが2014年でしたね。

早乙女ぐりこ(さおとめ・ぐりこ)

1987年東京都生まれ。日記とエッセイを書く人。『東京一人酒日記』などの自主製作本を携えて文学フリマに出店している。2024年、『速く、ぐりこ!もっと速く!』(百万年書房)で商業出版デビュー。

―早乙女さんは文フリをきっかけに人気となり、その後江古田の書店・百年の二度寝が実施した宮崎さん・北尾修一さん(百万年書房)のトークイベント「いまなぜ『随筆復興』か?」の持ち込み企画で採用され商業出版デビューした経歴を持ちます。以前とは文フリの様子も変わったのではないでしょうか。

早乙女:私が文フリに初めて参加した2010年は、ブース数はまだ420店と小規模。当時はコピー本が多く、製本していてもいまのようにデザインを凝っているような感じではなかったです。

売り手・買い手ともに随筆・エッセイジャンルが伸びたのは、やはり私自身も出店し始めた2015年ごろだと思います。

平林:きっともともと、読者はいたんですよね。ただ『東浩紀のゼロアカ道場』に代表されるように、かつての文フリでは評論がメインだったんです。それが徐々に変化し、従来と異なる読者の方が来るようになった。

それは明らかにこだまさん、僕のマリさんらの活躍によるものです。それを機にネットで書いていた人たちが文フリに出ようという雰囲気が醸成され、読者もついてきたというのが実情だと思います。

―昨今、映像・音声配信など表現の方法は多様化し、手軽さを伴いながら広がっていますが、書く・読むことの意義は何だと思いますか?

宮崎:僕たち、あなたたちは、文学の系譜を選んだということです。映像メディアの系譜は文学とは別のもの。彼らは彼らの系譜のなかで過去を知り、テレビが発明した表現手法などを学んで、いかにアップデートしていくかを考え、過去を超えようとしています。

書く・読むことも同じで、肯定的であれ、否定的であれ、文学は過去を乗り越えていくものです。いまやっていることは未来の誰かに乗り越えられ、また新しいものとして乗り越えられていくものだと思っています。

平林:書く・読む人たちは、意図的に紙を選んだ人なのだと思っています。紙のメディアはスタンドアローンで機能を発揮します。1秒で起動できるモノとしての良さがあり、貸したり受け継いだりしながら100年後にも読むことができる。その強靭さはありますよね。

早乙女:私個人としては、自分の表現手段としても娯楽としても、やっぱり書く・読むことが一番近くて手軽だったのが大きいです。書くことは、小学校でひらがなを習い、紙とペンだけあればもう誰でも始められるんです。

機材を揃えるコストや特殊なスキルも不要で、たった一人でもできる。人間的な喜びを一番手軽に感じやすいものだと思っています。

販売2週間で重版、5,000部の異例ヒット。ひとり出版レーベルが手がける随筆文芸誌『随風』はいかにしてつくられたか

―発行人である平林さんの呼びかけから刊行した随筆文芸誌『随風』。発売から約2週間で重版が決まり、2刷5,000部という異例のヒットを記録しています。発足のきっかけを教えてください。

平林:ずっと、雑誌を作りたいと思っていたんですよね。当初はISBNバーコードのついたものではなくZINE的な同人誌で、ジャンルもカルチャー系を考えていました。

しかし、書き手選びの基準やコンセプトづくりに難しさを感じ、これじゃいい雑誌にはならないなと思い悩んでいたところ、旧知の宮崎さんが随筆復興運動(※)をはじめたんです。「これで雑誌をやるといいんじゃないか?」と感じ、宮崎さんに「随筆の雑誌を作りませんか」と声をかけたのがきっかけでした。

(※)宮崎智之の呼びかけによりスタートした随筆復興運動で、さまざまな書店で随筆選書イベントやフェアが行われた。

宮崎:正直、はじめは「出版不況と言われている今、文芸誌で、しかも随筆なんて」と感じました。近代以降の日本文学史では、小説や評論、詩歌に比べ、随筆は必ずしも存在感が大きいわけではありませんでした。

しかし「随筆復興」を掲げたイベントやフェアを行うなかで世の中の反響に手応えを感じられたこともあり、「もしかしていけるんじゃないか」と思えてきた。いま思うと平林さんは先見の明がありましたよね。

平林:ただ企画にあたり、同世代・同性の私と宮崎さんだけではいけないとも感じていました。多様な視点を入れたい、本づくりの経験が豊富で、書き手としても魅力的な人を、と考えたときに、絶対に加わってほしかったのが早乙女ぐりこさんでした。

早乙女:私に声がかかったのが昨年8月でしたね。

宮崎:実際にぐりこさんが人選して、新しく出会わせてくれた作家さんも多く、評判もいいんです。企画人になってもらえて本当に良かったと感じています。

―『随風』の初回のテーマに「友だち」を選んだ理由も教えてください。

宮崎:刊行が春だったので、出会いと別れから「友だち」というテーマを選定しました。エッセイは縛りが強すぎるとみんな似たようなものになってしまうんです。

「友だち」は縛りが強いようで解釈の幅があり、概念的にも取り扱えます。また、書き手同士の「仲間」という意味も込めました。

『随風』については「身内盛り上がりでは」「自由で融通無碍な随筆の良さがラベリングによって閉鎖的になってしまうのでは」という意見も少なからずありました。

それでも僕はシーンをつくることが必要だと思っている。シーンでは人物たちをまとめて見せなければいけない。ここ十数年は「○○系」という仲間内のくくりを「はしたない」「みっともない」と敬遠する流れがありましたが、その結果、いま出版の文化に何が残ったのか。何も残ってないじゃないか、と感じているんです。

『白樺』(※)に代表されるように、近代文学において仲間は基本です。僕は近代文学出身なのでその系譜を無視できない。もちろん排他的なものになってはいけないけれど、賛同するメンバーがいて、一つのかたまりがある、ここにシーンがあると見せなきゃいけないと思うんです。

(※)1910年に武者小路実篤、志賀直哉はじめ学習院の学生らによって創刊された文芸雑誌。文学はもちろん、美術、音楽など幅広い分野に影響を与えた

―シーンの確立が必要だと感じたきっかけは何だったのですか?

宮崎:「随筆を書きたいけど、誰の何を読めばいいの?」という問いにはっきりと答えられなかったことがきっかけです。個人的に好きな随筆やおすすめしたい作品は多くあるものの、随筆には小説や詩のように「まずはここをおさえておく」という王道の歴史がないことに気づいたのが大きかったですね。

過去の系譜がまとまっておらず、そのため論じられてもいない。つまりそれは「誰の何を乗り越えればいいのかわからない」状態でもあるんです。

いまあるシーンを盛り上げることで随筆に系譜ができます。『随風』は僕らの美意識でつくりましたが、それに異を唱え、ほかの誰かが美しいと思うまったく別のものを新たに作り出してもらえればと思っています。それこそが文学の系譜を作るものだと思うんです。

そして何より、今回『随風』に寄稿してくださった書き手の皆さんは、別の誰かに乗り越えられる人、乗り越えられることで未来に文学をつなぐ人だと思っています。

―読者の皆さんからのリアクションはいかがでしたか。

宮崎:印象的だったのは、「文芸誌を全部読み切ったのは初めて」「疲れていても随筆は読める」というリアクションが多かったことですね。

早乙女:『随風』のエッセイって、巻頭随筆や対談を除くと、1人あたり2、3ページなんです。そのため、一度に長く読書の時間を取れなくても細切れに読める良さがあると思います。

平林:読み切りやすい理由の一つに、紙もあると思います。一般的に大手文芸誌では雑誌用紙と呼ばれる薄い紙を使っていますが、『随風』で使用しているのは書籍用紙です。

雑誌用紙は部数を多く刷っている出版社が製紙会社と共同開発しているもので、ほかの出版社では使えないんです。

コストの安い似たような紙はあるものの、効率化のために生み出された用紙を真似る意味はないので、最初から雑誌用紙を使うつもりはありませんでした。むしろ小規模に文芸誌をやる我々だからこそできることがあると考え、雑誌用紙よりははるかに読みやすい書籍用紙を使用しています。

ちなみに次号のテーマは「好奇心」。批評も4名と増え、さらにレベルアップした『随風』をお見せできると思います。

「いい随筆」とは何か。ネタと素材の違いから紐解く「長く読まれる随筆」

―書いて発表することが手軽さを持つ一方で、さまざまな随筆が世の中に現れました。「いい随筆」とは何だと思いますか?

宮崎:随筆とは「のっぴきならない交換不能な実存を背負った自分からは離れられないもの」で、その自分がいまに杭を打ちつけて書くものです。ただし杭は仮固定で変更可能だし、それが絶対的な真実じゃないから批評可能だというのが僕の論です。

僕は「私」が持つ絶対性や真実性を描くこと、それを批評によって解体することが随筆の真骨頂だと思っています。しかし、早乙女ぐりこさん、オルタナ旧市街さん、小原晩(※)さんらは、一人称が真実を占有しない書き手で、そこから超越した感すらあるのが魅力だと感じます。

(※)小原晩…東京生まれの文筆家。2022年、自費出版(私家版)エッセイ『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』を刊行し、書店の店頭を起点とした口コミやSNSで話題に。同書は20刷越え、1万部以上を売上げる伝説的ヒットとなった。(関連記事)

一方で、随筆は一歩間違えると、インパクトのあるネタやエピソードを求めてしまう、ネタがほしくて過剰なことをしてしまう危険性も結構あるんですよね。

早乙女:私自身も、自分がその危険性を孕んだ書き手だと思っています。ただし、一人で作る同人誌、ウェブ上で公開するnoteであればそれでもいいけれど、商業出版する本や今回の『随風』などでは、書くべきことや書き方は違うと感じているんです。

つまりは「ネタ」と「素材」の違いです。「ネタにする」とは「エピソードそれ自体を売る」ことで、場合によっては面白がらせようとしてわざと露悪的に振る舞ってしまう危うさもある。

「素材」は、自分の生活のなかにあるもので、観察し、自分なりの文の芸で調理が可能なものです。その間にはやはり大きな乖離があると感じています。

「ネタ」と「素材」の違いは『速く、ぐりこ!もっと速く!』を出版してから一層強く感じるようになりました。

宮崎:文の芸で書かれた随筆は何度でも読めます。ネタの強さだけで書かれたものは、最初の衝撃だけで満足してしまうものなのでしょうね。

シーン確立の裏にあった、小規模レーベルと独立系書店の抱える事情

―ここ数年、出版業界では「独立系書店の台頭」が大きなトピックスになっています。小規模レーベルの書籍を多く扱い、交流も行えるなど、大手書店とは異なる存在感を示しています。ひとりレーベル「書肆imasu」を運営している立場から、平林さんはこの状況をどう見ていますか?

平林:シーン確立の背景には、これまでは大手書店には並ばなかった小規模レーベルの本やZINEを取り扱ってくれる独立系書店が出てきたことは間違いないです。

独立系書店に行くと、必ずインディペンデントな版元の本が置いてありますよね。でも、独立系書店では大手出版社が大量に刷って配本するような人気作家の新刊を手に入れることがほぼできないんです。

一方、我々のような小さな出版社は大手取次と直接契約できないため、結果的に大手書店に配本できないという問題を抱えており、お互いの利害が一致しているところがあるんですよね。

―今後、この動きはどう移り変わっていくと思いますか?

平林:楽観はまったくしていないです。出版業界は、どうにかしてみんなで儲かる仕組みを作っていかないと維持するのはかなり難しい状況にあります。『随風』が売れはしましたが、それでもギリギリ。

『随風』の初版刷りのうち、3分の1は独立系書店からの注文でした。かなり大きな販売力を持っていますが、彼らは資本の弱さから店舗維持が難しいという問題を抱えています。そこで『随風』では掛け率(卸価格)を本体価格の60%とし、取次を介さなければ4割の利益が書店に残るようにしたんです。

版元との直取引ではほとんどの書籍が7掛け以上、あっても6.5掛けのなか、6掛けは僕自身ほぼ見かけたことがない数字です。書店さんは価格決定権がないので、版元側が働きかけて、利幅をどうにか増やし書店さんの利益率を上げる必要があると考えています。

産業として成立させていくためには、従来のやり方を変える動きも必要になってくると考えています。

―最後に、随筆や文章を書いている人、書きたいと思っている人にメッセージをお願いします。

早乙女:一番大事なのは「書くのが楽しい」ということ。まずは評価を気にせずに、書くことを続けるのが一番いいと思います。評価のために書いていると必ずつらくなりますから。

平林:文フリもブースが増加している状況で、誰かに見つけてもらうことをモチベーションにすると結構キツくなりますよね。何より、文フリで売り上げのために書くのは経済効率としても良くないと感じます。

早乙女:その結果、より過激な体験を書こうとしてしまうこともあります。そうではなく、まずは自分が好きなものを発信すること。自分が文フリなどで買った本の感想を書いていくのも大事かなと思います。誰かに見つかるのを待つのではなく、自分の仲間や読者を、自分で見つけていく。

平林:ときには「自分が何のために書いているのか」を考えてみるのもいいと思います。誰かに知ってもらうための手段、あるいは自分が成り上がるための手段なのかもしれない。いろんなことを考え、自問自答しながら書いてほしいです。

宮崎:僕から伝えたいのは、いっぱい本を読んでくださいということ。読む行為によって審美眼が身につき、書くことが鍛えられます。いろんな人に書いてほしい。そして出来上がったら見せに来てほしいです。僕たちは「友だち」であり、仲間ですから。

- 書籍情報

-

『随風 01』

『随風 01』

- プロフィール

-

- 宮崎智之 (みやざき・ともゆき)

-

文芸評論家、エッセイスト。1982年、東京都出身。2025年6月28日に共著『文豪と犬と猫 偏愛で読み解く日本文学』(アプレミディ)を出版。著書に『平熱のまま、この世界に熱狂したい 増補新版』(ちくま文庫)、『モヤモヤの日々』(晶文社)など多数。『文學界』にて「新人小説月評」を担当(2024年1月〜12月)。X(旧Twitter):@miyazakid

- 平林緑萌 (ひらばやし・もえぎ)

-

1982年奈良県生まれ。編集者。立命館大学大学院博士前期課程修了。書店員、版元営業を経て編集者に。2018年に志学社を創業。2024年、ひとりレーベル「書肆imasu」を立ち上げる。北杜夫の熱狂的読者。

- 早乙女ぐりこ (さおとめ・ぐりこ)

-

1987年東京都生まれ。日記とエッセイを書く人。『東京一人酒日記』などの自主製作本を携えて文学フリマに出店している。2024年、『速く、ぐりこ!もっと速く!』(百万年書房)で商業出版デビュー。

- フィードバック 8

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-