8月9日から11日にかけて、東京・日比谷スカイカンファレンスで開催される『へいわのつくりかた展』。

戦後80年の企画展である本展では、「平和」という概念の輪郭を浮かび上がらせる作品の展示や、一人ひとりが行動に移すためのアクション診断が用意されているという。

展示のビジュアルデザインとクリエイティブディレクションを担当したのは、ブランディング、企画、デザインをおこなうクリエイティブカンパニー 株式会社DEの金達也。社会課題に関わる活動のビジュアル制作・アートディレクションを担当している。韓国生まれ、日本・アメリカ育ちという経歴をもち、自身のInstagramでも排外主義に対抗する選挙ポスターや、選択的夫婦別姓を願うデザインを投稿するなど、社会課題について訴え続けている。

デザインで社会課題にアプローチする金に、平和を考えるための展示や、平和のために一人ひとりができる行動について聞いた。

デザインが好きな人にも来てほしい。誰も排除しない、みんなのための『へいわのつくりかた展』

ー今回『へいわのつくりかた展』を開催するに至った背景を教えてください。

金達也(以下、金):『へいわのつくりかた展』は、2024年に開催した『あたらしいげんばく展』の続きとしてスタートしています。今年は戦後80年ということで平和をテーマにした企画になりました。

僕はもとから「平和」に強い思い入れがあったというよりは、平和に対して活動する方との出会いから興味を持ちはじめたんです。

なので、ビジュアル、クリエイティブディレクション担当として、平和や社会課題について伝えることはもちろん、デザインやアートが好きな人にも届けられるように関わっていきました。

金達也。韓国生まれ、小中学校を日本で過ごし、14歳で渡米。社会課題に関連する活動のビジュアル制作やアートディレクションを担当。

金:今回の展示は、前回の『あたらしいげんばく展』に比べ、「平和」というテーマを設定したので、間口が広がるんじゃないかと思っています。

年齢問わずどんな方にも来ていただきたいのですが、戦争から80年経ったいま、若い人たちにももっと平和についてや社会課題に関心をもってほしいですね。

ー間口を広げ、より多くの人に関心をもってもらうために、どのような工夫をされているのでしょうか?

金:『あたらしいげんばく展』にも共通することですが、展示名がすべてひらがな表記なんです。「平和」って漢字だと真面目な語りというようなイメージがあるじゃないですか。ひらがなにすることで、もっと話題にしやすく、やわらかい印象にできるのではないかと思っています。

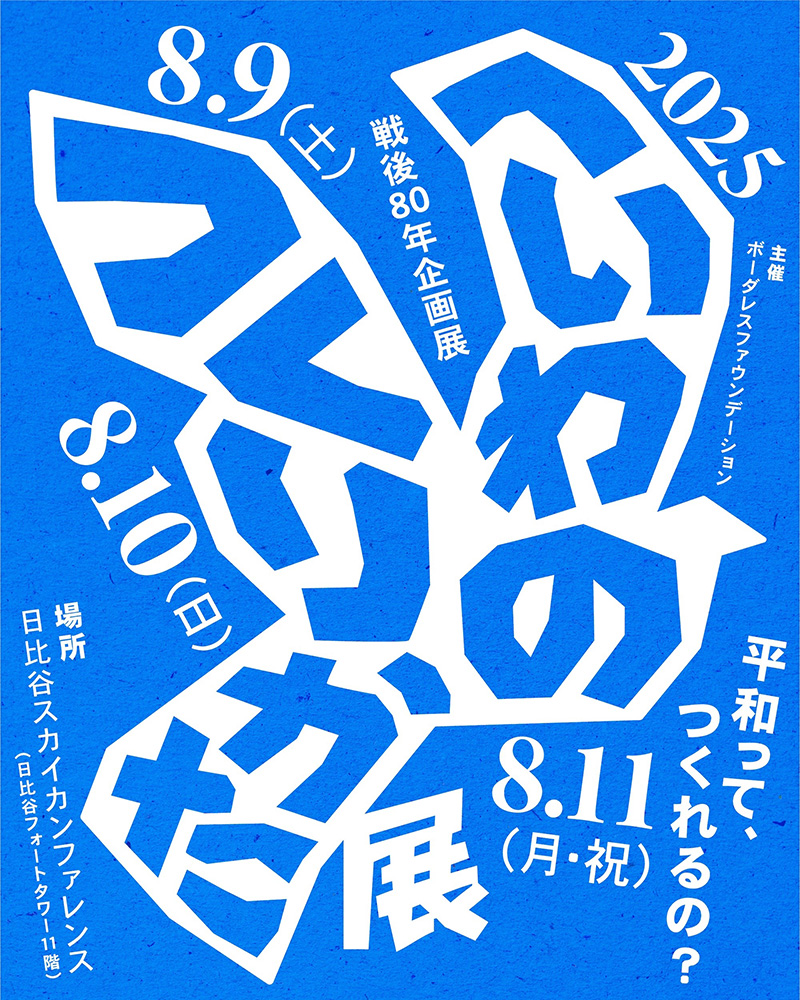

金が制作した『へいわのつくりかた展』のポスター

金:ほかにも、刺激的すぎるリアルな写真で訴えるのではなく、踏み込みすぎない展示を意識しつつ、問題を伝えるために足りない部分はデザインで補うという工夫をしています。そうすることで間口を広く保ち、誰にでも来てもらえる展示を目指しました。

踏み込みすぎないからといって浅く触れるわけではなく、大きな団体が言及できないようなガザ侵攻についても展示しています。そういうことって、少数精鋭で開催する展示だからこそできることなのではないでしょうか。

展示予定作品:Vase to Pray Project (毎熊那々恵)

金:そういった、制限があるとできないようなことをやりつつ、デザインを利用したハードルの下げ方も模索しています。

また、展示物のキュレーションにも力を入れていて、長崎平和推進協会にもご協力いただき、被爆者の語りベースで「起こったこと」を伝えられるようなものも展示しているので、展示としての深みも感じていただけると思います。

平和とは反対のことが起こっている。アメリカでの経験から感じた「排除」の考え方

ー平和を考えるための展示ですが、金さんはいまの世界の状況をどう見られていますか?

金:平和とは反対のことが起こっていると感じています。イスラエルによるガザの侵攻やウクライナで起きている戦争……そして日本でも、先日の参議院選挙では排外主義が目立ちましたよね。韓国をルーツにもつ立場としても、怖さを感じます。

ー排外主義に怖さを感じたとのことですが、韓国生まれ、日本・アメリカ育ちという多様なバックグラウンドをもつ金さんは、これまでどのようなマイノリティ性を実感されてきたのでしょうか?

金:僕は14歳のときにアメリカに行き、Black Lives Matter運動なども現地で見てきたのですが、一番危機感を覚えたのは、コロナでオンライン授業になったときです。

トランプ大統領が1回目の当選を果たしてからは、政策の面でもマイノリティにとって窮屈だったのですが、オンライン授業が始まったとき、「オンライン授業になった留学生は国外退去させる」という命令(※)が出たんです。それは結局撤回されたんですが、物理的に追い出されそうになり、自分の身が脅かされることを経験しました。

※2020年7月初旬、トランプ大統領は、「オンライン授業のみおこなう場合、留学生はアメリカを出国しなければならない」という命令を各大学に出した。ハーバード大学などが国土安全保障省を提訴し、この命令は撤回された。

金:そういった、誰かを排除する考え方は平和を脅かすものだと思いますし、それは外国人だけに向けられたものというわけでもないと思います。

今回の参議院選挙でも、外国人差別に抗議する日本人に対しても候補者による威圧的な態度が向けられていましたよね。同じ国籍同士でも排除は起こってしまうことを実感しました。

「平和を作る」ためには何が必要?一人ひとりが行動するために必要なこと

ー金さんのご経験から、「平和を作る」ためには何が必要だと考えられますか?

金:考え続けることだと思います。僕はデザインの制作や、展示を企画することで周囲に働きかけていますし、考え続けることが行動につながってくるのだと思います。

ただ、「作る」前にできることもあると思っていて。「知る」とか「調べる」とか、行動に移しやすい動詞もあると思うので、そういうことからはじめることが重要だと思います。

ーデザインというかたちで社会課題に取り組まれていますが、問題意識をどのようにクリエイティブに落とし込んでいるのでしょうか?

金:僕の場合は、デザインは好きでやっていて、社会課題については生活するなかで実感しました。なので、いま自分が興味を持っている2つを同時に進めているんです。

かっこいいデザインを作ることも意識しながら、社会課題を解決するツールとしてデザインをしているという感覚に近いですね。

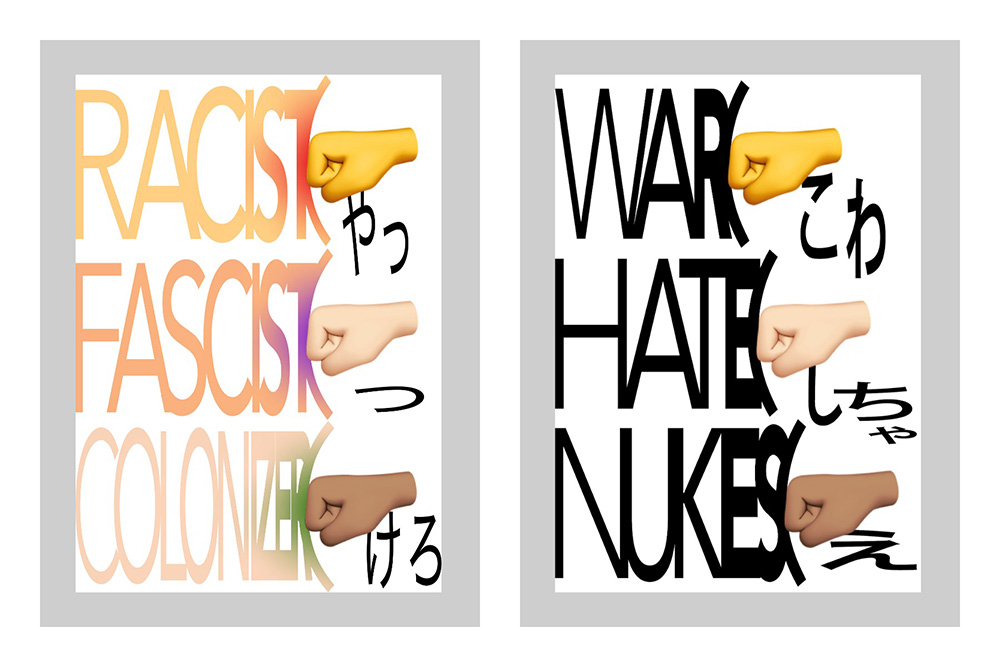

金が制作した、人種差別や戦争に反対したデザイン

ー金さんがデザインをツールとして社会課題にアプローチしているように、私たち一人ひとりが平和について考え、アクションを起こしていくためには何が必要だと考えられますか?

金:やっぱり、いきなりデモに行くというのは難しいですよね。でも、社会課題に直接立ち向かうのではなく、エンタメを通して触れるという方法もあると思うんです。

社会課題に触れるようなエンタメに出会い、興味をもったら調べて深める、という方法も、アクションの第一歩になるのではないでしょうか。

- プロフィール

-

- 金達也 (きむ たつや)

-

1998年韓国ソウル生まれ。小中学校を日本で過ごし、14歳で渡米。ボストン大学でグラフィックデザインを学ぶ。2016年のトランプ大統領誕生、2020年のBlack Lives Matter運動を間近で経験をし、社会課題に関心を持つ。帰国後、企業・団体の広告制作やブランディングなどを担当しながら、社会課題に関連する活動のビジュアル制作・アートディレクションをおこなう。

- フィードバック 9

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-