障害の有無にかかわらず、誰もが働きやすい職場はどうすれば作れるのだろうか?

近年、多様性の重要性が広く認識されつつあり、社会全体が平等の実現に向けて歩み始めている。経済産業省も「ダイバーシティ経営」の推進に注力しており、企業にとっても無視できないテーマとなっている。

しかし、発達障害や知的障害、精神疾患などについては、依然として「弱み」と見なされることが多く、働く側・雇う側双方にとって、就労のハードルは高いままだ。

こうした現状に対し、株式会社WOWOWコミュニケーションズと株式会社スタートラインが共同で開発を進めているのが、応対品質向上型 障害者雇用支援サービス「RESQWO(レスクオ)」だ。採用から業務のサポート、職場環境づくりまで幅広くサポートしている。

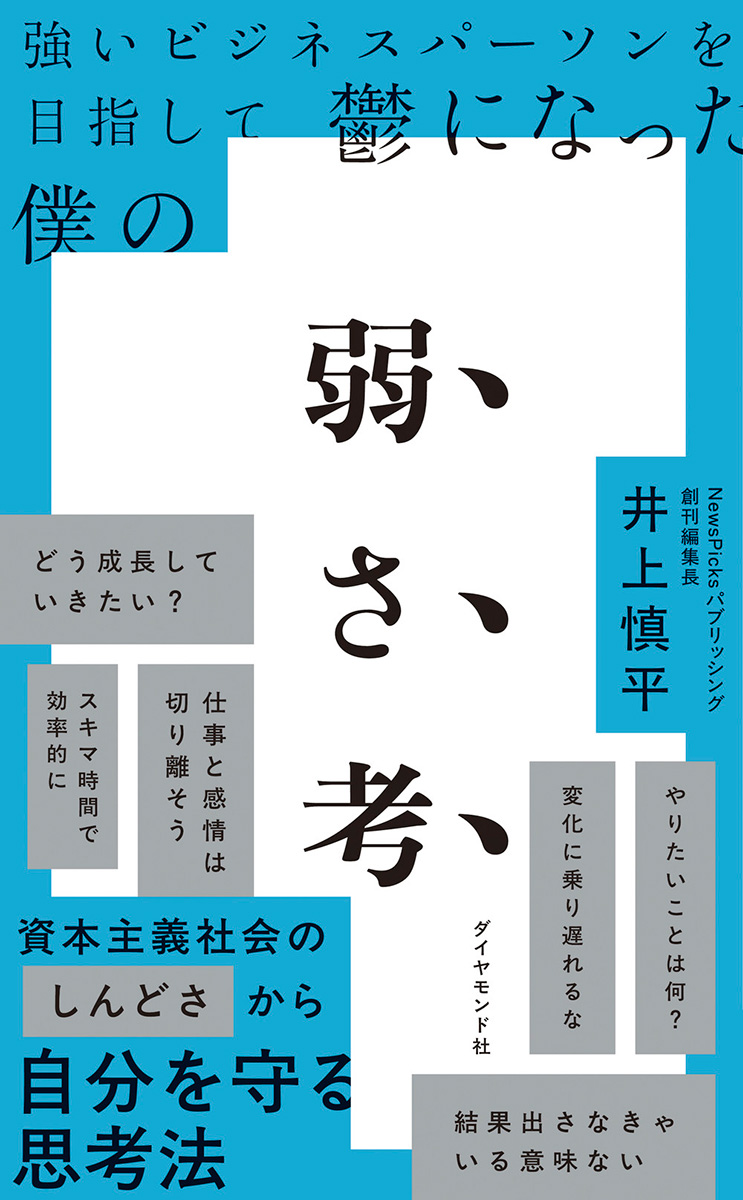

一方、「弱み」とされがちな特性に対し、自らの経験をもとに再定義を試みているのが、元「NewsPicksパブリッシング」創刊編集長の井上慎平さんだ。双極性障害を発症し、それまでと同じ働き方ができなくなった彼は、その経験を綴った著書『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』で、大きな反響を呼んだ。

本記事では、RESQWOの企画・運営に携わるWOWOWコミュニケーションズの月村公一さん、スタートラインの濱中康多さん、そして井上慎平さんの3名に、それぞれの立場から、誰もが働きやすい組織のあり方について語っていただいた。

「いかに全力で頑張れるか」が重視される社会。知らず知らずのうちに追い込まれた日々

NewsPicksパブリッシングの創刊編集長として走り続けた井上慎平さん。しかし、その挑戦の日々は、知らず知らずのうちに心身を追い込んでいた。休職と復職を繰り返すなかで感じたことや、無意識に彼をそうさせた日本の風潮について語ってくれた。

—本日は、障害や精神疾患の有無にかかわらず、誰もが働きやすい職場環境を作ることの意義、そしてそれが組織の活性化にどのようにつながるのかについて、お三方にお話をうかがっていきたいと思います。はじめに、井上さんご自身のご経験について、お聞かせいただけますか?

井上慎平(以下、井上):僕はもともと出版社で働いていたのですが、NewsPicksという経済メディアがパブリッシングを立ち上げるにあたってお声がけいただき、創刊編集長になりました。

オールドメディアと言われるような出版社からベンチャーの最前線を切り込んでいくような企業に移ったため、業務のスピード感がまったく違ったんです。周りは優秀な方ばかりで、自分にはリーダーという責任もあったので、いろんなことに背伸びしていたんですよね。それを続けた結果、うつ病になって、双極性障害だと診断されました。いまはその経験を当事者として発信しています。

井上慎平

ー当時は休職と復職をするなかでどんなことを感じていたのですか?

井上:最終的には1年間の長い休職をしたのですが、その前に数週間、1か月と短い休職を数回していたんです。本当はその時点で気づいてもよかったはずなのですが、とりあえず休めばまた動けたから、根本的に何かを変えることはせず、最後にドーンと落ちてしまいました。

自分への過信みたいなものが抜けなかったんです。いまとなってはそれが「弱み」だとは全く思わないのですが、当時の僕は自分の仕事を誰かに任せることができませんでした。 「ここが頑張りどきだ」と思っていましたし、それ自体は間違っていなかったと思います。

ー誰かに助けを頼みづらい風潮があったのでしょうか。

井上:会社の風潮がそうだったわけではないんです。結局1年間休職をして、編集長の肩書は残したのですが、リーダーからは降り、業務をほかのメンバーに振り始めたら上手に回ったので、もっと早くそうすればよかったと思いました。でも大きな視点で見れば、日本社会の「いかに全力で頑張れるか」を重視する風潮に影響されたところはあったと思います。

スポーツを例に出すと、ロジカルに考えるような文化であれば休憩を重要視すると思うのですが、少なくとも僕の子どもの頃は休まず倒れるぐらいまで頑張ることが賞賛される雰囲気があった。それは、メディアや映画・ドラマといった作品のなかでも美談として語られていたことでした。

僕自身、とにかく努力すれば、因果関係ははっきりしていないけど、きっと成果が出ると信じてやってきた。幸運にも30年以上、ある程度そのシナリオが破綻しないままで生きてきたんです。でもそのぶん、破綻したあとが地獄だったんですけどね。

障害者が働きやすい環境が、誰もが安心して働きやすい組織を作る

「どこまで努力できるか」ということを重んじる風潮がまだ抜けない日本は、精神疾患や障害などさまざまな困難のある人が働きにくい社会でもある。

そんななかで、障害のある人だけでなく、組織で働く人全体を支えたいという思いからWOWOWコミュニケーションズとスタートラインが共同開発したのが、応対品質向上型 障害者雇用支援サービス「RESQWO(レスクオ)」だ。

障害者と企業を包括的に支えるその仕組みは、双方にメリットをもたらすという。

ーここまでの井上さんの当事者としてのストーリーをうかがってきました。井上さんのように精神疾患やあるいは障害のある方と企業の両者をサポートするサービス「RESQWO」についてうかがえますか?

濱中康多(以下、濱中):RESQWOは、障害者雇用とコールセンターの応対品質向上を同時に支援する新しいサービスです。

コールセンターの運営など、カスタマーサービスのエキスパートであるWOWOWコミュニケーションズと、障害者雇用支援を行うスタートラインが共同で開発を進めました。

障害のある方が安心して働ける専用のサテライトオフィスを用意し、専門スタッフによるサポートも充実させているほか、採用から研修、定着支援まで一貫してサポートしているため、障害のある方が長く安心して働ける環境づくりに貢献しています。

企業様にとっては、応対品質を向上しながら、社会的な責任を果たすことも期待できるサービスとなっています。

濱中康多

井上:専門スタッフはどんな方なんですか?

濱中:駐在するスタッフは、WOWOWコミュニケーションズとスタートラインのスタッフが一人ずつです。スタートラインのスタッフは、行動の原因と対策を文脈という視点で理解し、科学的なアプローチから原因を解き明かし、ノウハウを体系化した支援を行っています。認知行動療法の考え方を取り入れ、障害のある方の思考や行動の傾向を踏まえたきめ細やかなサポートが特徴です。

こうした専門的な支援ができるスタッフが常駐し、安心して働ける環境を提供しています。WOWOWコミュニケーションズは、WOWOWカスタマーセンターの運営ノウハウを活かし、その観点から業務内容にフィードバックをします。

月村公一(以下、月村):このプロジェクトの発端は、弊社の実体験にあります。コールセンターの電話対応に関する品質調査の業務に、障害のある社員に携わってもらったところ、その方の特性と業務内容がうまくマッチしました。自分のペースで業務を進められることや、集中できる環境があることで、その方自身も生き生きと業務に取り組むことができたんです。

そこで、障害者雇用の強化を本格的に進めることとなり、専門的な支援を行うスタートライン社に協力を依頼しました。その後、障害者雇用支援を一体化した新たな事業の立ち上げ構想が生まれ、結果としてRESQWOの開発へとつながったんです。

月村公一

ー井上さんは、当事者としてこのサービスについてどう思いますか?

井上:素晴らしいと思いました。僕自身、復職をしたあとに会社のDEI(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)部門に携わったのですが、雇用したあとの定着が課題でした。そもそも障害のある人が直面している困難が理解されていないことで、離脱が起きてしまう問題を感じていたんです。

じつは、「弱み」をテーマにした本を書くにあたって、最後まで「弱み」を根本的には定義できませんでした。それ自体が「弱み」の特性だと思っていて。

ある会社で「弱み」とされることは、ほかの環境では「普通」とされることもある。どんどん時代とともに価値観が変わっていくなかで、それが障害とは呼ばれなくとも、今後、会社で求められるパフォーマンスを発揮できない人が増えていくのではないかと考えています。

井上慎平 著『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』ダイヤモンド社 刊

井上:濱中さんと月村さんは、「普通」が狭まっていくなかで、企業と障害のある方のニーズのバランスについてはどうお考えですか?

濱中:障害者雇用促進法に則して、障害者雇用「枠」を設けている企業様も多いと思います。我々としては、その企業様のカルチャーにフィットできるような支援の形を目指しています。

また、障害のある方に向けては、アセスメント(一人ひとりの課題やニーズを理解し、個別性に配慮した支援を行うための分析・評価をする一連の流れ)を重要視しています。心理学を用いた認知行動療法のアプローチで、障害のある方がいままで生きてきた過程のなかでどのような考え方になっているのかをきちんと見える化するんです。

そのうえで周りの方のサポートや折り合いの付け方を一緒になって考え、支援をしていくのが我々のスタイルです。もちろん簡単なことではないですし、それぞれにあった環境が異なるので、一つの正解はないです。

月村:実際に社内でも、スタートラインのサポートを受けながら、障害のある社員が増えるにつれてほかの社員との接点が増え、相手を理解しようとする姿勢のある風土ができてきたのではないかと思います。心理的安全性の確保にもつながっていると感じます。

井上:心理的安全性の確保はとても重要ですよね。おそらく精神的・知的障害のある方のなかには自分の障害を開示することができない人もいると思うんです。そういう傾向もあるなかで、企業側がそういったことに対して取り組みをしているのは、開示する安心材料になると思います。

例えば、僕は調子のいい日だったら、1時間ぐらいは健常者として振る舞うこともできるんですよ。なので僕自身、「よく開示できましたね」と言われるのですが、それは創刊編集長という肩書きがあったからです。これが新卒2年目の社員だったら、できていなかったかもしれない。見えづらい障害は、普通に話すところから始まっていくと思うので、接点が多いというのも、すごくいいなと思いました。

組織づくりで重要なのは「すべての人」という視点

すべての人が働きやすい環境を作ることはなぜ重要なのか。どうすれば実現できるのか。根本的なところに立ち戻り、3人に語ってもらった。

ーすべての人が働きやすい環境を作ることはなぜ大切だと思いますか?

月村:社会的責任や法的責任は目の前の目標として当然ありますが、そもそも誰もが安心して働ける職場は、会社全体の雰囲気を良くし、ストレスを減らして仕事の生産性も上がると思うんです。支え合う文化は社員の定着率にもつながり、トータルで良い企業になっていくはずです。

濱中:「すべての人」という視点が本当に重要だと感じます。誰がいつ配慮を必要とする状況になるかは分かりません。メンタルヘルスの問題や親の介護など、さまざまな事情があります。企業は多様な人々が集まって成り立っており、その多様性こそが組織の色を作っています。だからこそ、すべての人が働きやすい環境が不可欠だと思います。

井上:お二人がおっしゃっている通り、「すべての人が」というところが重要な観点だと思います。そのうえで、いまなぜそれが実現しづらいかと言うと、一貫性の規範がすごく強いからだと思うんです。どんなときでもパフォーマンスは落としてはいけないという風潮がありますよね。

それは、確かにプロフェッショナルとしてはあるべき姿ですが、人間は動物でもあるので、その規範と反する部分も理解するべきだと思うんです。企業は、一体感みたいなものをちょっと解きほぐしたほうがいいのかもしれない。

ー最後に、井上さんの当事者としての視点から、すべての人が働きやすい企業とは、どのような組織だとお考えですか?

井上:まず、「働きがいがある会社=ヘルシー」とは限らないと思っています。いい会社だからこそ、その会社のために頑張りすぎてしまうこともあります。つまり、良い組織であれば弱さが認められるかというと、そうとも限らない。トップダウンの視点だけでは足りない気がします。

そのなかで、大きな制度がなくても、組織のなかで点と点がつながるような機会があることが大切だと思うんです。やっぱり目に見えないしんどさみたいなものって理解しづらいから、普段から自然と接点があって知り合っていくことが重要です。障害のある方が「未知の生命体」ではなくなるように、普段からたまたま出会うような環境づくりが、その一歩になるのではないでしょうか。

あらゆる「弱さ」を受け入れることが、企業を良くしていく

「いかに全力で頑張れるか」という風潮がまだ残っているいまの社会。そうした社会では、障害やメンタルヘルス、介護など、さまざまな事情や個性さえも「弱さ」と見なされてしまう。

しかし、誰もがそんな「弱さ」を持つ可能性を持っている。鼎談で語られたように、すべての人が働きやすい組織を作るには、あらゆる「弱さ」を企業が受け入れ、社員同士の相互理解を進められる環境をつくることが重要だ。そうした取り組みに力を入れることが、働く社員の心理的安全性や、ウェルビーイングの向上に繋がっていくのだろう。

障害のある人々の個性に合わせた働き方を提供し、企業と社員の橋渡しとなるRESQWOも、すべての人が働きやすい組織を作るための、一つの方法なのではないだろうか。

9月公開の連載最終回では、社員の心理的柔軟性を高める研修プログラム「いきいきと働くための心理的柔軟性_ウェルビーイング経営とACTの実践」を漫画家の瀧波ユカリさんが体験。社員一人ひとりの心理的柔軟性を高めることが、組織や個人のコミュニケーション、ウェルビーイングに与える良い影響について深掘りする。

(文末テキスト・CINRA編集部)

- サービス情報

-

応対品質向上型 障害者雇用支援サービスRESQWO

応対品質向上型 障害者雇用支援サービスRESQWO

公式サイト

- フィードバック 10

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-