どうしてこんな気持ちになるのだろう。どうしてあんな行動をとってしまったのだろう。意外とわからない、自分のこと。

しかし、忙しい現代社会を生きるなかで、一度立ち止まり、自分と向き合う時間を持つのはなかなか難しいことだ。

日常のストレスに対する「心理的柔軟性」を高める研修プログラムの「ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)」は、「感情に振り回されず、自分が本当に大切にしたいことを選んで行動できるようにすること」を目的とした心理療法だ(※1)。

そんなACTを応用した研修プログラム「いきいきと働くための心理的柔軟性:ウェルビーイング経営とACTの実践」をWOWOWコミュニケーションズとスタートラインが共同で企業に提供している。

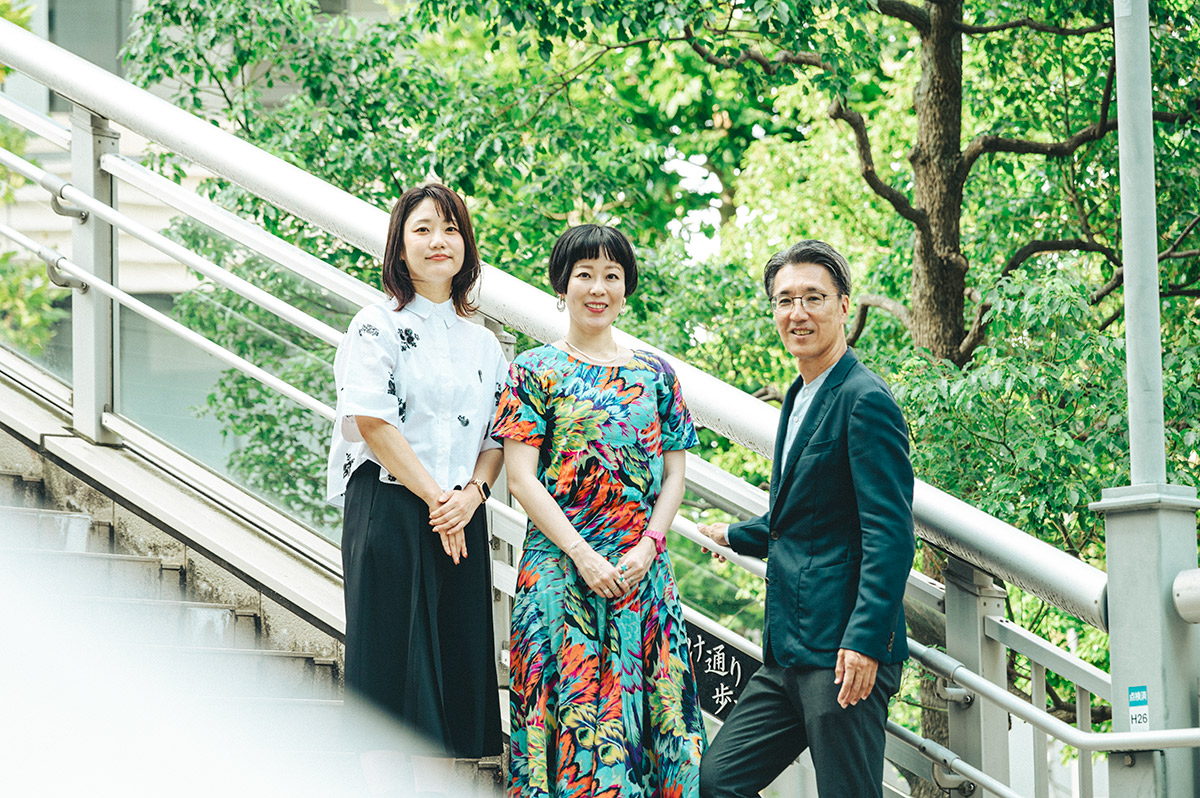

今回は、東京への引っ越しをきっかけに適応障害を経験し、そのことを公表した漫画家の瀧波ユカリさんがゲストに登場。韓国で社会福祉士の資格を持つスタートラインの金貴珍さんと、医学博士かつ公認心理師の資格を持つ小倉玄さんの案内で、研修の一部を体験してもらった。

誰にでも起こりうるメンタルの不調と向き合ううえで大切な「心理的柔軟性」とは何か。どうして自分と向き合う時間を作ることが重要なのか。ACTを取り入れることで、個人や企業が得られるさまざまなメリットとは?

3人の鼎談を通して探っていく。

※1 ACT(アクト)は「Acceptance&Commitment Therapy」の略で、アメリカで生まれた第三世代の認知行動療法。うつ、不安神経痛、慢性疼痛、依存症など、さまざまな症状に効果を発揮しており、精神疾患を抱えた人のみならず、健康な人が抱える日々の悩みや不安などにも役立つとされており、医療の現場や産業領域、スポーツ領域などさまざまな領域での効果が認められている。

不調のきっかけは引っ越し。「自分が不安になっていることに気づいていなかった」

デビュー作『臨死!!江古田ちゃん』で注目を集め、『モトカレマニア』はフジテレビ系で連続ドラマ化。現在は漫画『わたしたちは無痛恋愛がしたい 〜鍵垢女子と星屑男子とフェミおじさん〜』を連載中の瀧波さん。恋愛や仕事、そして日常の生きづらさをユーモアと鋭い観察眼で切り取り、多くの共感を集めている。漫画だけにとどまらず、エッセイや講演、メディア出演へと活動の場を広げる表現者だ。

華やかなキャリアを積んできた瀧波さんだが、コロナ禍に適応障害を経験したという。

—以前、適応障害になられたことをテレビ番組で明かされていました。何がきっかけだったのでしょうか?

瀧波ユカリ(以下、瀧波):北海道から東京に引っ越しすることになり、生活環境がガラッと変わることへの不安から適応障害になりました。そういう事例は珍しくないみたいですが、私はまったく知らなかったんです。

コロナ禍だったので、引っ越し先の候補に直接行ったり、子どもの転校先を見たりできず、どうなるのかわからない状態で話だけが進んでいって。

引っ越しは初めてではないし、誰かに相談しても「大丈夫だよ」としか言われないので、自分でもそうだと思って止まらずに進めていたら、すべてが不安になってしまったんです。

瀧波ユカリ

—すべてが不安とは、どんな状態だったんですか?

瀧波:最初は心よりも先に、体に不調がきました。知らず知らずのうちにすごく力が入っていたり、眠れなくなったり、食べられなくなったり。そういった体の症状が出て少ししてから、いつのまにか不安なことを一日中考えている自分に気がつきました。引越しが不安だ、家族がコロナにならないか心配だ、電車に乗るのがなぜか怖い……そんなことをずっと考えて、心身ともに疲れ切って。それでメンタルクリニックに行きました。

—クリニックに行ってからは、どんなプロセスで自分の不調と付き合っていったのですか?

瀧波:その診断が適切だったかどうか、いまとなってはわかりませんが、描くタイプの仕事をしている人は、薬で不安を抑えてしまうとクリエイティビティに影響が出る可能性があると言われ、まずは漢方治療で様子を見ることになりました。

そして引っ越しも先送りにしました。根本的な治療薬は使わないことにしたので、なるべく夜眠れるように、朝早く起きて散歩をして、体を動かしてリズムを整えて、なるべく陽を浴びました。自分の場合は体の症状を強く感じていたから、体の調子を整えるイメージで行動しました。そうしたら、2か月ぐらいで結構良くなって。眠れるし、ざわざわするような落ち着かない気持ちもだいぶ減って。

この時期、韓国アイドルのBTSにハマったのも助けになりました。当時一番つらかったのが、不安なことをループでずっと考えてしまうことだったんです。

アーティストの映像を見ている間は何も考えないで済むので、少しずつそういった時間を増やしていきました。最初はメンバーの顔と、ニックネームも含め一人につき複数ある名前を覚えるのが結構大変だったんですが、それを楽しい勉強みたいにしていたら、体もメンタルの調子も1週間ぐらいで飛躍的に良くなったんですよね。

そうして、引っ越しができるぐらいまで回復して、無事に東京に越してきました。

「心構えだけでは心はなんともなりません」メンタルが強いと思っていた瀧波さんの気づき

—当時のお話をしていただき、ありがとうございます。いまでも日常生活のなかでストレスを感じる瞬間はあると思うのですが、どのように対処していますか?

瀧波:そうですね。仕事だと9〜10時間ずっと原稿を描かないと間に合わないこともあるし、それを何日間も続けることもあるので、そういうときは心がなんだかクサクサしてきます。人間関係の悩みももちろんあるんですけど、大抵は「わかってもらえない」という気持ちがストレスのもとになっていて。わかってもらえていないからなんとかしたいと思うけど、そこはコントロールできないところなので、すごくストレスになる。

でもそんなときもやっぱり過去の経験がすごく役立っています。体から来ることがわかったので、早い段階からメンテナンスをするようになりました。

例えば、嫌なことがあったとしてもなかったとしても、体が緊張するとメンタルの不調を招くと理解したので、ストレッチをしたり、お風呂に入ったり。

じーっとしていると、どんどん悪いことを考えてしまうので、それに気づいたらなるべく体を動かすなど。結果、暮らしに運動を習慣的に取り入れるようになりました。

「不安やネガティブな気持ちを解消するための心構えを教えてください」と聞かれることがあるんですが、「心構えだけでは心はなんともなりません」と答えていて。体の状態にも意識的になることが大切なのではないかと思っています。

―番組では「自分はメンタルが強いと思っていた」とお話されていましたが、当時考えていた「メンタルの強さ」と、メンタルヘルスに向き合ったあとの今では、「強さ」に対する解釈に変化はありますか?

瀧波:「強さ」は折れないことだと思っていたんです。でもどんなに硬いものでも、強い負荷がかかればいつかは折れるので、それは「強さ」じゃないとわかりましたね。

状況に応じて変えられることが「強さ」なのかなといまは思います。軽い負荷がかかるときは柔らかいほうがいいだろうし、ガツンときそうなときは硬くする。そのときどきの自分の状態に合わせるイメージですね。

心理的柔軟性とは? 「ネガティブな感情をそのままに、振り回されずに行動できる力」

―いまお話しいただいた「強さ」が、まさに今回のキーワードである「心理的柔軟性」につながるのかなと思いました。金さん、小倉さん、ここまでのお話を踏まえて、心理的柔軟性とは何か、そしてその重要性について教えていただけますか?

金貴珍(以下、金):まず瀧波さん、いろいろとお話をしていただいてありがとうございます。非常に共感できることがたくさんありました。私はストレスを感じると、耳鳴りという形で体に症状が出るんです。瀧波さんは、心の不調を身体的な症状として感知することをすでにやっていらっしゃるので、感心しながらうかがっておりました。

瀧波さんがお話してくださったことと通ずるところがあるのですが、心理的柔軟性は、「ネガティブな感情や思考が生まれたときに、それはそのままにして、でも振り回されるのではなく、自分自身が大切にしていることに向けて行動できる力」だと考えています。

人間はストレスゼロでは生活できないんですよね。そんななかでも自分が「どんな選択ができるのか」ということが、心理的柔軟性につながると思っています。

金貴珍

小倉玄(以下、小倉):僕もお話を聞いていて、瀧波さんは、ちゃんと自分をモニタリングされているんだなと思いました。まず、体調の変化をきちんと捉えている。それがとても大事なことだと思います。

Instagramでも「『いいね』を他人にばかりに送るのではなく自分自身にも送ること」とおっしゃっているのを見ました。

小倉:自分を慈しむ、もう一人の自分の視点というものをすでにお持ちなんだろうなと思って。心理的柔軟性はまさにその視点がとても重要になるんです。

瀧波:もともと自分の状態の変化を捉えることが得意ではなかったから、意識しなきゃなっていうのはあるかもしれないですね。

小倉玄

自分の内面と行動を俯瞰的に把握できる、「ACTマトリックス」を経験

ここで、実際にACTを使った研修プログラムの一部が30分ほど行われた。

今回瀧波さんが体験したのは「ACTマトリックス」だ。これは、自分の気持ちや考え方、行動を整理し、価値に沿った行動を見つけるためのツールである。

四象限に分かれたマトリックスに、避けたい感情や思考、つい取ってしまう行動、そして自分にとって大切な価値や目指す行動を書き込んでいくことで、自分の内面と行動のつながりを俯瞰的に把握できる。

研修では、金さんがガイドし、考えるポイントとして問いが書かれた「ACTマトリックス・カード」を使いながら、瀧波さんがマトリックスを一つずつ埋めていった。

瀧波さんの書き出した言葉に対し、金さんが新たな視点を投げかけ、会話する形でそれぞれを深掘りしていく。

ACT研修を通して「どうして自分はこんな行動をしたんだろう」がわかる

―実際に瀧波さんにACTの一部を経験していただきましたが、そもそもACTとは何かお教えいただけますか?

金:ACTは「アクセプタンス&コミットメント・セラピー」の頭文字を取ったもので、アメリカで発表された心理療法です。専門的に言うと、認知行動療法の第3世代にあたります。

もともとは、うつ病や不安障害などの治療のために作られたものですが、現在では日常生活のさまざまな場面でも活用されています。

ACTの特徴は、不安やつらい感情を無理に消そうとするのではなく、それらを受け入れながら、自分が大切にしている価値や目標に沿った行動を選び、実行していくことにあります。

考案者のスティーブン・ヘイズさん自身も重度のパニック障害を経験されており、感情を消そうとすればするほど不安が強くなることに気づいたそうです。その経験から、感情に振り回されずに、自分の価値に沿った行動を選ぶ方法としてACTが体系化されました。

ーそのなかでも今日行った「ACTマトリックス」は何を目的としているのでしょうか?

金:まずは自分の言葉で考えを書き込んでいくんです。いまの自分がどんな状態にあるのか、普段自分にとって何が大切なのかといったことを改めて振り返っていくんです。

私自身は障害者雇用の現場でもACTマトリックスを取り入れることがありますが、ネガティブな感情や思考が出たときに「つい取ってしまう行動」はすぐに書ける一方、反対側にある「大切な価値に沿った行動」がなかなか書けない人もいらっしゃいます。大切なことは漠然と理解できても、それを具体的な行動としてどう表すかは、本人のなかで持てていない場合もあります。

ですので、定期的にACTで自分を振り返りながら、「いまの自分」を受け入れつつ、価値に沿った行動を少しずつ増やしていくことが大切です。

―瀧波さんは実際に受けてみて、いかがでしたか?

瀧波:大切なことや大切な人について、普段あまり言葉にしていないんだなということに気づきましたね。

でも年齢的にも安定しやすい時期だからか、わりとスラッと書けました。もっと若くて、例えば転職中や婚活中だったら、「私は何が大切なのか」がわからなかったと思います。

そういうちょっと複雑な状況にある人や、あるいはメンタルに不調を抱えている人でも、こういうふうにガイドしてもらう形で進めることができれば、すごくいいと思います。

―この研修は、普段は企業に対して行うことが多いのでしょうか?

金:そうですね。いまはどちらかというと、企業向けで実施しています。例えば、管理職や中間管理職向けの研修であったり、入社2年目・3年目の社員向けの研修として行っていたりします。あとは、先ほども少しお話ししたように、障害のある方々向けの研修のプログラムとして取り入れることもあります。

瀧波:でもこれ、漫画家にもとても嬉しいツールかもしれないです。新しいキャラクターを生み出すときにすごく使える。

細かいところまでどんな性格にするか考えるときに、具体的な価値観を抜きにして考えるのは結構難しいんです。

例えば、「短気なキャラ」と一言で言ってしまっても、それがどういうことなのかは膨らまないから、「30代男性で、短気で、弱いところがあって......」みたいに掘り下げて書くとリアリティのある人間ができあがるんですよね。

キャラ設定に使えるということは、やっぱり自分で自分を知るというところにもすごく、有効なんだと思います。

小倉:まさにそういうことだと思います。「どうして自分はこんな行動をしたんだろう」という疑問が、ACTマトリックスをやったあとに解決する方もいらっしゃるんですよ。「不快な思考や感情を避けたり、消そうとしたりするためにこんな行動をしているんだ」と気づくんです。そして、気づくと、そのあとの行動が少し変わっていくんです。

また、社会の風潮もあって、「マイナスな考えを持っちゃいけない」「つねにポジティブでいなきゃいけない」といったルールを自分に課してしまう方がいます。そんな方にマトリックスを体験してもらうと、「その感情を持っていてもいいんだよ。ただ付き合い方の問題だからね」と気づくことができます。

ネガティブな感情があったとしても、それをそのままにして、同時に自分の価値に沿った行動を増やすことにより、人生がより充実してくるんです。

僕のような団塊ジュニアの世代も、「ネガティブな思考はダメだ」「寝ずに働け」という感覚がありましたから、この気づきはとても大きいと思います。30分ほどの短いエクササイズですが、ふとした気づきを得られて、多くの学びがあるんです。

―個人への効果というところはすごく理解できたのですが、こういった研修をすることによって、企業の視点から言うと、どんなメリットが得られるのでしょうか?

金:さっきの話ともつながりますが、自分自身のことがわかるようになることで、セルフマネジメントにもつながっていきます。

例えば、働くうえで自分は何が大事なのかということは人それぞれだと思いますが、価値に沿った行動が増えていくことは結果的に個人にとってもプラスになり、自分が属している企業に関しても、効率性や生産性の向上といった形でつながっていくと思います。

もう一点は、先ほども出ていた「視点」の話です。自分のことを俯瞰して観察できるようになると、他者の視点も自然と理解できるようになります。自分のルールを理解すると、人にもそれぞれルールがあることがわかり、「この人はこういう人なんだ」とそのままの姿を受け入れやすくなります。いろいろな人がいていいという雰囲気が増えていくことで、会社にとっても個人にとっても過ごしやすい環境づくりにつながるのではないでしょうか。

「他者を脅かしてしまう人は、自分のことを全然知らない」

ー瀧波さん、ここまでACTの研修を受けて、説明をうかがって、改めてどう感じていますか?

瀧波:まだ他にもいろいろパターンがあるんですよね? 全部やりたい。カードゲームのように楽しいものかと聞かれたら、そんなことはない。一生懸命に自分と向き合わなければいけないし、私は仕事上慣れているけれども、人によってはきっと勇気がいるだろうなとは思います。

でも、日本ってあまりこういうことが浸透していないと思うから、本当に必要ですよね。学校教育でも自分のことを見る力を養う授業ってないじゃないですか。だから、本当にみんなにとってもっと身近な存在になってほしいと思いました。

これを企業でやれるというのはすごくプラスだと思います。こういうのが受けられる世の中だったら、私も組織のなかで働いてもいいなって(笑)。

ーACTを瀧波さんとやってみて、スタートラインさんは新たな気づきはありましたか?

小倉:先ほどの「キャラづくり」という話はすごく響きました。まず、自分を少し離れたところから見る視点を持てると、物事の見え方が変わるんですよね。中に入り込んで人を見るのと、俯瞰して人を見るのとではまったく違う。これがまさに「視点取り」だと思います。

例えば、「この課長はうるさいことを言うけれど、実は同じように悩んでいるかもしれないな」とか、「同じように何かにはまり込んでいるかもしれないな」といった想像ができるようになる。これはとても大きなことだと思っています。

だからまずは、自分を観察する視点を持つことが大事で、それができると相手の目線にも立てるようになる。僕自身、セラピーを提供するなかで、そのことを強く実感してきました。

瀧波:漫画の中でモラハラ夫を描いたことがあるんですけど、そういう他者を脅かしてしまう人って自分のことを全然知らないんですよね。

何を大切に思っているのか、どうしてネガティブな感情になるのかも理解していない。でも、周りがそれを補ってしまうんです。例えば、不機嫌になったら妻がその機嫌を直さざるを得ない。そうしないと家庭が大変なことになるから。

つまり、自分がネガティブになったときの対処を「外部委託」してしまっているんです。モラハラをする人ってそういうところがあって、だから実際にこうしたマトリックスに書かせたとしても、書かないか、あるいは嘘を書くんじゃないかと思います。

自分のことが見えない人には、他人のことも見えない。他者への想像力がないのは、自己認識が欠けているからなんだと思います。

でも、もし会社などの場で偶然取り組む機会があって、何か小さな気づきでも得られたとしたら、変わるきっかけになるかもしれないですね。自分のケアを他人に任せないために、そして逆に他人のケアを押しつけられないためにも、すごく役立つと思います。

取材を終えて─鼎談で感じた、自己理解で変わる世界の見え方

たとえ同じ行動をしていても、同じ感情を抱えていても、それをどう認識し、理解するかで、世界の見え方は変わる。今回の研修と鼎談を通して、そんなことを強く感じた。

また、そういった自己理解は、自分の心身の健康や行動の向上につながるだけでなく、他者の理解においてもとても重要だということがわかった。

「自分のことが見えない人には、他人のことも見えない」。パートナーシップや家族、あるいは会社という他者との関わりのなかで、物事を円滑に進めるために、ACTが提供する自己理解は、誰しもが得るべきものではないだろうか。

- サービス情報

-

『ウェルビーイング経営とACTの実践』

『ウェルビーイング経営とACTの実践』

「自分自身の心とうまく付き合う(心の柔軟性を高める)」ためのトレーニング方法を学ぶ。

認知行動療法「ACT」を取り入れた研修をご提供。不安や怒り、ストレスの対処に活用することで心理的柔軟性が高まり、仕事のパフォーマンス、QOL向上に寄与します。

- フィードバック 13

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-