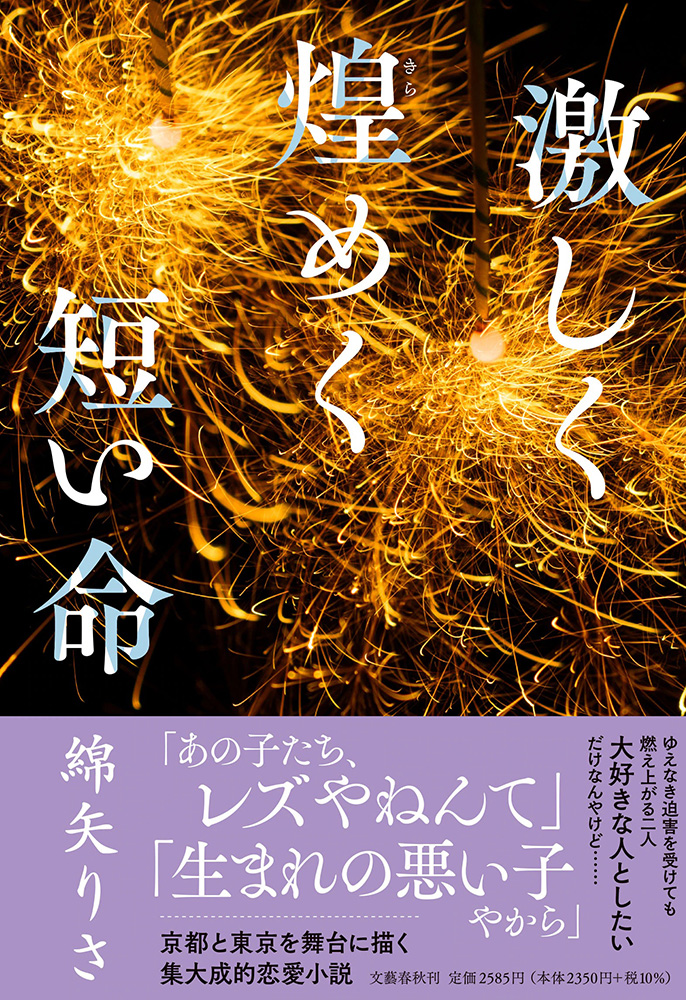

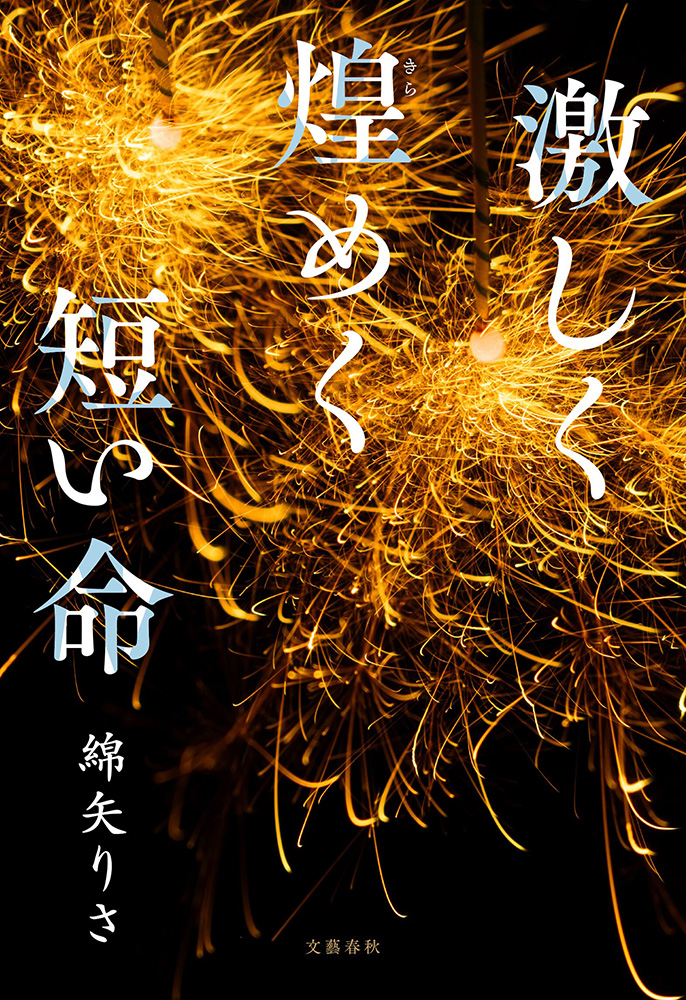

メイン画像:綿矢りさ『激しく煌めく短い命』(文藝春秋) / 撮影:深野未希(文藝春秋)

8月に新刊『激しく煌めく短い命』を発表した綿矢りさ。雑誌『文學界』での約4年にわたる連載を経た、史上最長600ページ超の長編だ。

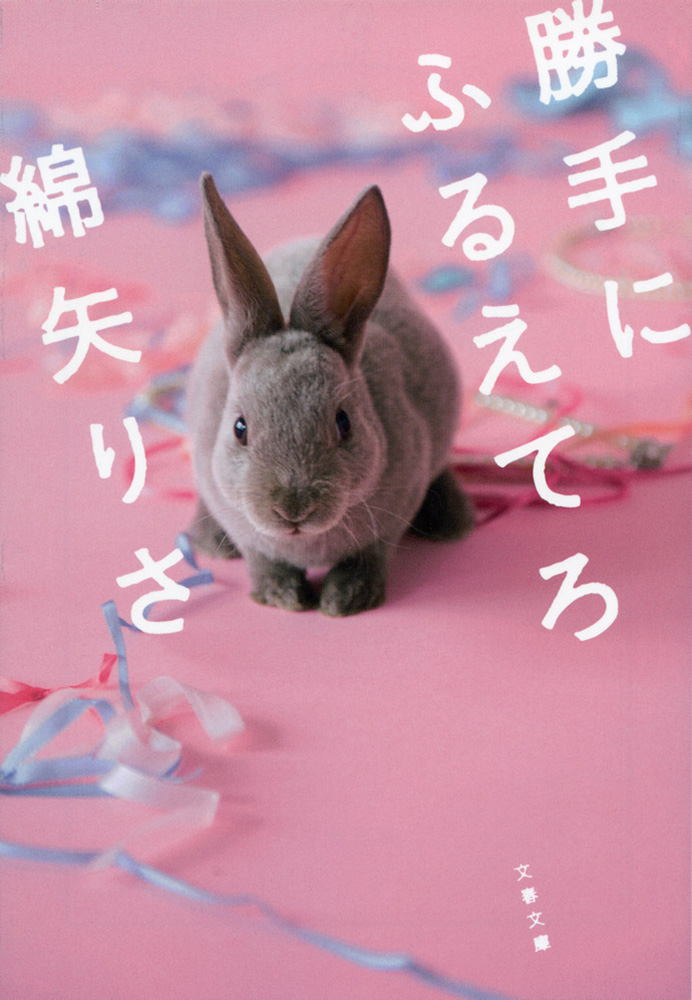

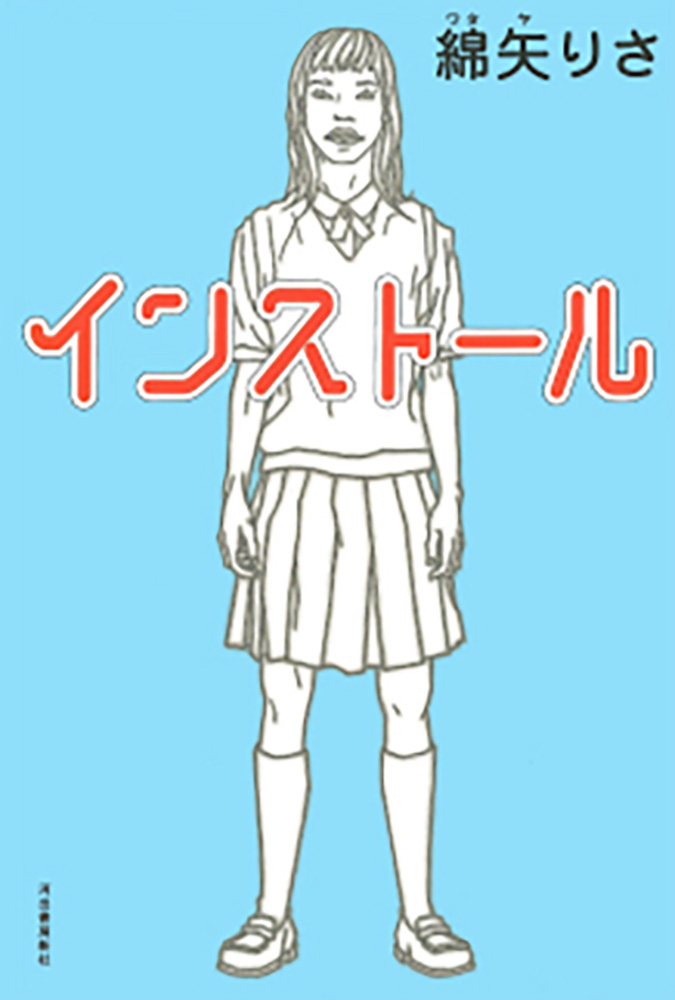

高校生の時に『文藝賞』を受賞した『インストール』(2001)でデビューし、2004年には『蹴りたい背中』で、金原ひとみとともに史上最年少で『芥川賞』を受賞。その後も『勝手にふるえてろ』(2010)や『私をくいとめて』(2017)など、映画化された作品も多数生み出している。

新刊でテーマにしたのは、女性同士の恋愛。中学校の入学式で出会った久乃と綸(りん)が恋に落ち、一度は引き裂かれてしまうが十数年後に再会して──という物語だ。同性愛をはじめ、ルーツの異なる人への差別意識や、学校でおこなわれる人権教育についても描かれている。

綿矢りさ『激しく煌めく短い命』(文藝春秋)

人間くささを包み隠さないキャラクターや、その時代らしさを取り入れた言葉選びも綿矢の作品の特徴の一つだが、新刊で同性愛や差別を描いた理由は何なのか。時代性を取り入れることへの思いや、これまでの作家人生について聞いた。

社会はちゃんと良くなっているし、課題も残っている。新刊『激しく煌めく短い命』で伝えたかったこと

―新刊コメントで「誰かを傷つけるのは怖いけど、傷つけないと生まれない感情もある」とあります。このメッセージは、どのような意味を込めていたのでしょうか?

綿矢りさ(以下、綿矢):主人公の久乃は、中学の同級生である綸と恋人関係になるのですが、綸をさんざん傷つけた結果、別れてしまいます。2人は十数年後に大人になって再会するのですが、久乃は綸に対して後ろ暗い気持ちがありつつも接近しようとして、綸もそれに反応して少しずつ振り向いていく。

久乃は、最初はぶつかり合うことを怖がっていたけど、そうしないとわかりあえなかった。そういった、この作品のテーマを込めてコメントを書きました。

綿矢りさ

京都府生まれ。2001年『インストール』で文藝賞を受賞し、デビュー。2004年『蹴りたい背中』で芥川賞、2012年『かわいそうだね?』で大江健三郎賞を受賞。

著書に『勝手にふるえてろ』『私をくいとめて』『意識のリボン』『生のみ生のままで』などがある。

撮影:深野未希(文藝春秋)

―2022年に発表された『生のみ生のままで』に続き、本作でも女性同士の恋愛を描いた理由はなぜでしょうか?

綿矢:恋愛に限らず、「女性同士の関係」はほかの作品でも書いていますし、書きたい女性のバリエーションが多いんです。そのなかでも、同性愛は20代後半から30代後半にかけて一番興味があったテーマだったので、作品に織り込みました。

『生のみ生のままで』で描いたのは、性格が合っていて、まっすぐ生きて夢を実現できるような2人の女性の恋愛だったんです。この作品を書き終えたとき、次は不器用でぶつかり合う2人の話を描きたいと思い、本作の構想につながりました。

どちらの作品も、一度は別れてしまうけれども、数年後に再会する。時間を経て変わっていく2人の関係を描きたかったので、新刊でもその流れにしました。

―2作とも、周囲からの圧力や見られかたによって別れを経験しています。そこには、同性同士の恋愛に対する社会の見方も関係しているのでしょうか?

綿矢:同性同士の恋愛って、時代によって受け止められかたが全然違うじゃないですか。そういった、世の中の受け止めかたの変化も、ストーリーと同時に描けたらと思っていました。

10年くらいじゃ世の中あまり変わらないように見えるけれど、平成初期に比べたら同性愛への社会の見方はちゃんと変わっている。けれどももちろん、現在でも課題は残っている。そういったことを本作で伝えたかったです。

―作中でも、当時流行していたドラマ『高校教師』におけるレズビアンの描写について書かれていますね。

綿矢:昔は同性愛をかなりドラマティックに取り上げるような演出が目立っていたと思います。でも、それは作り手だけの問題ではなくて、見ていた人もそれに対して違和感がなかったからですよね。

同性愛だけでなく、自分の身体や性について口にすることもはばかられる風潮がありましたし。息苦しかったけれど、当時の私はその息苦しさが存在している現実自体には疑問を抱かなかったんです。

そういった、性へのステレオタイプやタブーといった共通意識が作られていた時代だったということは、忘れてはいけないなと思います。

主人公の悩みの根源として描いた、地元の人がもつ差別意識。幼い頃に受けた人権教育が振り返るきっかけに

―学校で行われる人権教育に対して「この授業は内容を重視するというより、授業をした、という事実に価値があるのかなと思った」という主人公の疑問も語られています。人権教育をテーマとして盛り込んだのはなぜでしょうか?

綿矢:小中学生のときに受けた人権に関する授業が妙に印象に残っているんです。当時は深く考えずにただ授業を受けていたのですが、大人になってから振り返って考えるようになって。

本作では疑問やモヤモヤとして描いたけれど、その授業があったおかげで大人になってから思い返すことができたんです。だから教育現場でどうすればよかったのかについては、複雑ですしわからないですね。というか、正解がある話じゃないから、多くの人が時間をかけて考えてもすぐに解決する問題ではないのかなって。

撮影:深野未希(文藝春秋)

―主人公の久乃は、地元である京都の人々には、特有の差別意識があると感じていますね。これは綿矢さん自身が京都で暮らしていたときに感じていたことだったのでしょうか?

綿矢:実体験もあるし創作も加えています。ただ、自分が中学生のころに感じていたことを、いまはないかもしれないのにわざわざ掘り返すということが果たして良いのかなと迷っていて。

でも、主人公は女性同士の恋愛で悩んでいて、その根源がどこからくるのかを考えたとき、私が京都にいたときに感じていた差別意識について書くことで、読者のみなさんに伝わるんじゃないかなと思いました。

―そういった差別は無意識だからこそ変えることが難しいですよね

綿矢:本書の主人公を含め、「普通はこうだよね」と信じ込んでしまっていることがたくさんあると思います。他人の偏った考えは目に入りがちですが、自分自身となると、案外気づきにくいもの。

まず自分の目に曇りがないか考えることが重要だという思いを、この作品に込めました。

優しくない感情もシャットアウトしない。綿矢りさの作品を個性的にする、人物像と時代性

―新刊を含め、綿矢さんの作品では人の優しくない面も隠さず描いているように思います。それはなぜなのでしょうか?

綿矢:作品に登場する人物像を書いていると、優しくない面が出てくるのは自然なことだなと思っていて。

たとえば『勝手にふるえてろ』に登場する来留美は、主人公の良香が秘密にしてほしかったことを漏らしてしまいます。本人は意地悪したと思っていないけど、良香のオタクっぽいところを見下す気持ちが言葉の端々に出ちゃって、良香もプライドが高いから傷ついてしまう。そういう感情って、人間くささの一部なのかなと思います。

意地悪な面がある人のほうが人間味があるし、いろいろな感情をシャットアウトせずに書いていますね。

綿矢りさ『勝手にふるえてろ』(文藝春秋)

―新刊でもルーズソックスやドラマ『高校教師』が出てきたように、時代性のあるワードも綿矢さんの作品の特徴ですよね

綿矢:時代性のあるものを入れたいのか入れたくないのか、自分でもわからないんです。時代性のあるワードを一つ入れると、それを10年後とかに読まれたとき「ずいぶん古い時代に生まれた小説なんだな」と思われてしまう。私自身は時代を限定しないような小説を読んできたから、そういうワードを入れる時は一瞬筆が止まるんです。

でも、自分の小説にはその時代に流れるカルチャーが色濃く表れているから、時代を表す言葉とは切り離せないんですよね。だから、いまは開き直ってどんどん入れています。

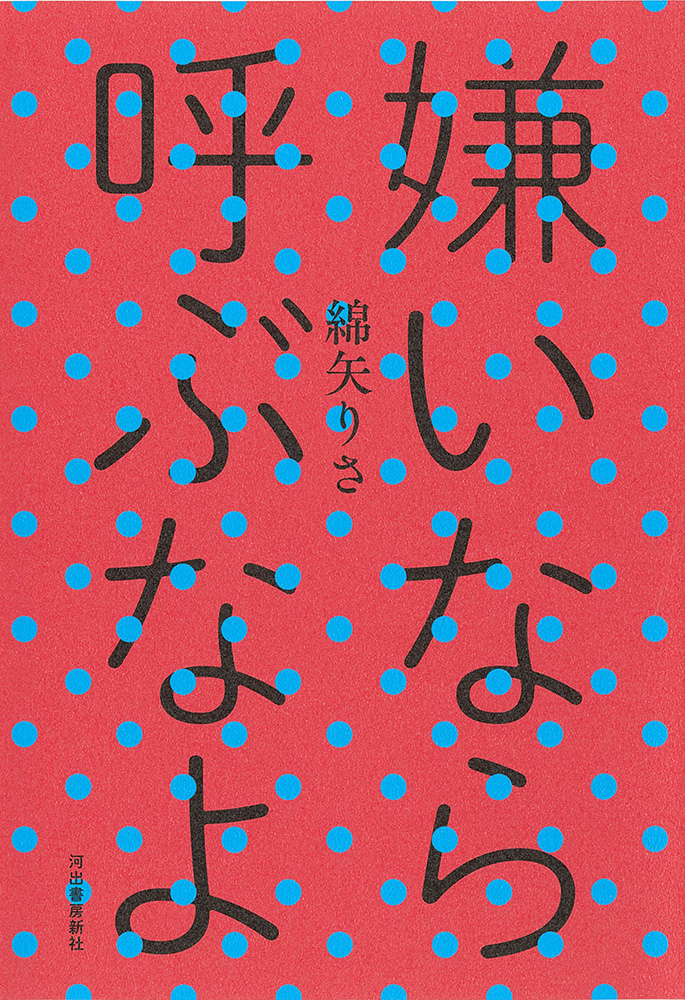

―『嫌いなら呼ぶなよ』に収録されている『眼帯のミニーマウス』でも、「ぴえん」やマリトッツォについて書かれていたのが印象的でした

綿矢:すごく「ぴえん」について書きたくなっちゃったんです。(笑)

この作品は最近文庫化されたのでいま読んでくれる方も増えているのですが、「いまさらマリトッツォ食べたくなったけど、探しても全然見つからない!」という声を聞きました。しかも1回だけじゃないんですよ。

「ぴえん」はもう流行ってないし、マリトッツォも売っていない。そういう、少し読むのが遅れただけで人々が忘れ去ってしまうような、儚いものも残していくのが文学や物語の使命なのかもしれないと最近は思っています。

綿矢りさ『嫌いなら呼ぶなよ』(河出書房新社)

『勝手にふるえてろ』でやっと緊張が解けた。デビュー当時を振り返っていま思うこと

―さまざまな作品を書かれてきましたが、デビュー当時といまとで変わったことはありますか?

綿矢:私はデビュー作『インストール』が人生で一番最初に書いた作品で、下積みがほとんどなかったんですよ。だから、小説を書くということに慣れていないのに、次の本を出版していただける可能性が出てきて。

綿矢りさ『インストール』(河出書房新社)

綿矢:そうなると本当に緊張してしまって、何を書いたらいいか全然わからなくなりました。その緊張感が2作目、3作目と続いて、4作目の『勝手にふるえてろ』でやっと心の余裕ができたんです。

―『勝手にふるえてろ』以前にも注目されていたと思いますが、何か違いがあったんでしょうか?

綿矢:特に1作目と2作目は、学生時代に書いていたということもあって、自分自身のプロフィールがうるさすぎたから、本当に作品を読みたくて読んでいる人がどのくらいいるのか不安だったんです。

でも『勝手にふるえてろ』はラブコメだし、人間くさい人がたくさん出てくる。そういう作品でも読んでくれる人がいるとわかって肩の力が抜けたというか、「気を張ってもしょうがないな」みたいな。

いまは気持ちに余裕がでてきたので、作品のテーマを選ぶときの視野は広がったと感じています。

―視野が広がったとのことですが、今後書いていきたい作品はどのようなものでしょうか?

綿矢:いままでは、起承転結があって、「食べ応えのあるフルコース」みたいな本格派のものが人の心をとらえていたと思うのですが、最近は日常に負担なく、雰囲気を楽しめるものの需要も増えてきていると感じています。

承も転も結もないような、ずっと起が続くみたいな作品も書いてみたいなと思うようになってきましたね。

現代人は疲れているからそういうのも癒されるんじゃないかなと思って。「全然始まらない!」みたいな物語も書いてみたいと思っています。

撮影:深野未希(文藝春秋)

- 『激しく煌めく短い命』

-

著者:綿矢りさ

著者:綿矢りさ

定価:2,585円(税込)

発行:文藝春秋

- プロフィール

-

- 綿矢りさ (わたや りさ)

-

京都府生まれ。2001年『インストール』で文藝賞を受賞し、デビュー。2004年『蹴りたい背中』で芥川賞、2012年『かわいそうだね?』で大江健三郎賞を受賞。

著書に『勝手にふるえてろ』『私をくいとめて』『意識のリボン』『生のみ生のままで』などがある。

- フィードバック 7

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-