11月1日、2日にバンド・デシネの祭典、『東京BDフェスティバル』が開催される。

バンド・デシネとは、フランスやベルギーで親しまれている漫画作品で、日本の漫画、アメリカのコミックスと並んで世界三大コミックスと呼ばれている。

漫画作品でありながら、ルーブル美術館が「第9の芸術」と名付け、フランス国内でも展覧会やイベントが頻繁に開催されている。そんなバンド・デシネは、宮崎駿や大友克洋、浦沢直樹をはじめ、日本の漫画・アニメ文化にも大きな影響を与えているという。

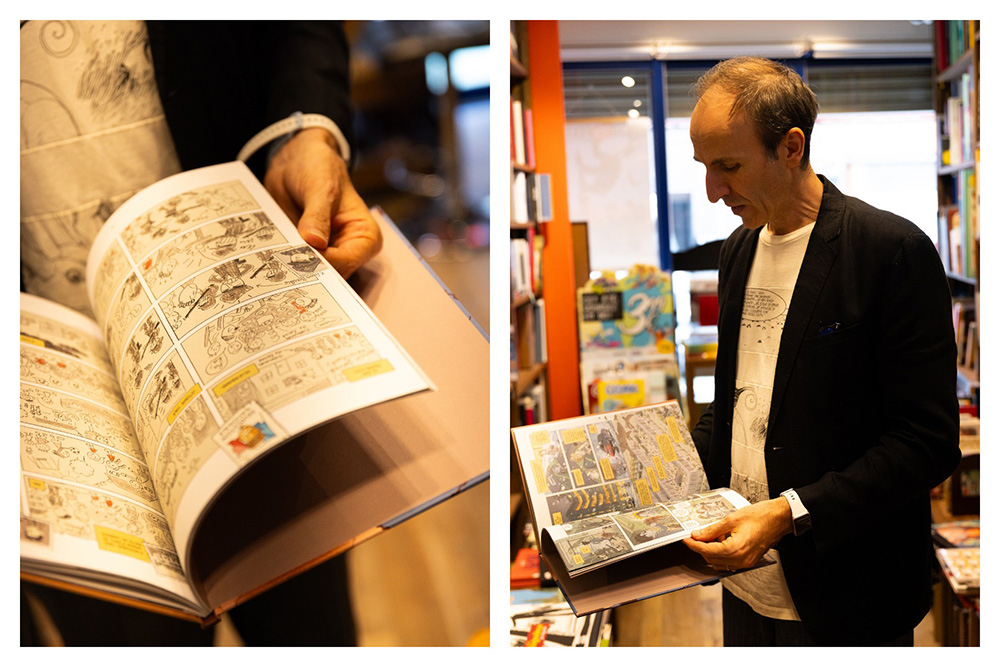

一方で、バンド・デシネは日本ではあまり浸透していない。このことに問題意識を抱き、日本で広めるべく2021年に書店Maison Petit Renardをはじめたのが、フランス出身のティボー・デビエフだ。さらに、バンド・デシネを知る入口を作りたいと、『東京BDフェスティバル』を主催した。

バンド・デシネとは、どのような作品で、フランスではどのように親しまれているのだろうか? 日本の漫画との違いや、バンド・デシネを芸術文化として受け継ぐことへの思いについて聞いた。

実写では子どもに見せられない内容も、絵であれば見せやすい。シリアスな展開の多いバンド・デシネの役割

—バンド・デシネと日本の漫画には、どのような違いがあるのでしょうか?

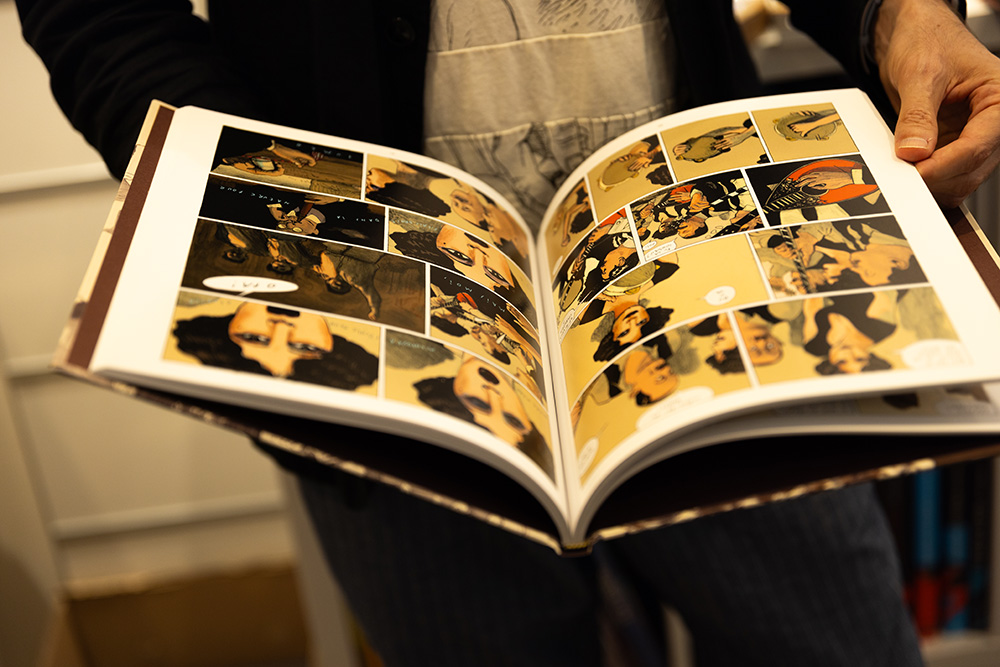

ティボー・デビエフ(以下、デビエフ):一番の違いは、見た目です。日本の漫画は単行本サイズで白黒、1巻で完結するものは珍しいですが、バンド・デシネはハードカバーでフルカラーのものが多く、1冊で完結するものがほとんどです。

デビエフ:日本では漫画家さんは週刊連載で制作されることが多いですよね。バンド・デシネは連載で制作しない分、いくらでも描き込むことができるんです。1年かけて制作される作品もあるくらいですから。

ストーリー展開としてはシリアスなものが多く、日本の漫画のようにハラハラする展開のスポーツ漫画などは珍しい。なぜなら、1冊で完結することの多いバンド・デシネは、スピード感をもって次の展開が気になるような構成にはなかなかできないんです。

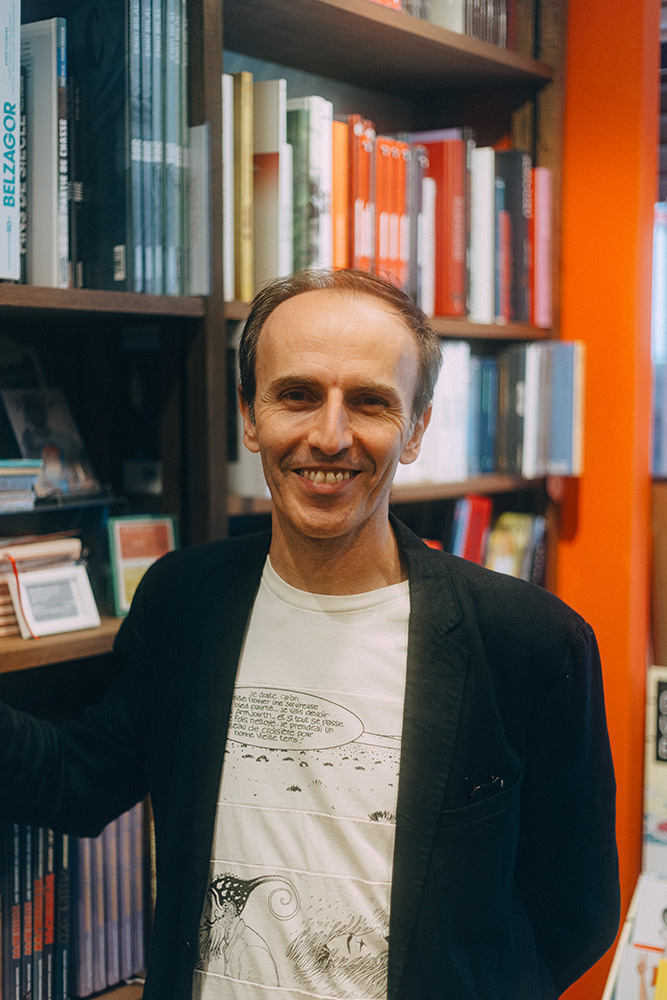

ティボー・デビエフ

フランス・マルセイユ生まれ。漫画『AKIRA』との出会いをきっかけに日本語を学びはじめ、1997年に来日。2021年、東京・板橋に、バンド・デシネを中心にセレクトした書店Maison Petit Renardを開いた。日仏交流や翻訳事業をおこなうMAISON LIBRE合同会社のCEOも務めている。2025年11月に、『東京BDフェスティバル』を主催。

—日本の漫画は「少年漫画」「少女漫画」といったジャンルに分かれていますが、バンド・デシネはどうでしょうか?

デビエフ:バンド・デシネのキャッチコピーは「7歳から77歳まで」。ジャンルや読者を区別しないんです。

たとえばジャンダヴィッド・モルヴァンの『シモーヌ』は、ナチス政権下のお話で、収容所での生活を描いています。シリアスなテーマながら、実写ではなく絵で伝えているので、子どもでも読める作品になっています。

こうした、実写で子どもに見せるには勇気がいるような内容も、絵であれば見せやすい。これも、バンド・デシネがもつ一つの役割なのではないかと思います。

ジャンダヴィッド・モルヴァン『シモーヌ』(2022年)

宮崎駿や大友克洋も大ファン。日本の漫画とバンド・デシネは相互に影響している

—日本では宮崎駿監督もバンド・デシネに影響を受けたそうですね。ほかにも影響を受けた日本人作家はいるのでしょうか?

デビエフ:宮崎駿監督は、バンド・デシネの巨匠メビウスと同時期に同じような「乗り物」を描いていたことから交流が始まったという話が有名です。その乗り物というのが、『風の谷のナウシカ』に登場する「メーヴェ」。それまでお互いの存在を知らなかったのに、同時期に同じ乗り物を描いていたというのは面白いですよね。

ほかにも『AKIRA』を描いた大友克洋さんも影響を受けています。『20世紀少年』などで知られる浦沢直樹さんも同様で、流れやストーリーの構成、キャラクターの作り方がヨーロッパ寄りだと感じます。

『NARUTO -ナルト-』の岸本斉史さんが昨年フランスに行ったとき、バンド・デシネの作品を買って帰ったという話を聞いたこともあります。

—週刊誌に掲載されるような漫画家さんも、バンド・デシネを読んでいるんですね。

デビエフ:ジャンル問わず、描き込みの好きな漫画家さんはバンド・デシネを好きな方が多いように思います。

最近の作品でも白浜鴎さんの『とんがり帽子のアトリエ』などは、ページの作り方や描き込みにバンド・デシネからの影響を感じますね。

—逆に、日本漫画から着想を得たバンド・デシネはあるのでしょうか?

デビエフ:特に若い作家は、日本の漫画の影響を受けていますよ。

バンド・デシネのページ構成は、一般的に1ページに10〜15コマとコマ割が多いんです。でも、マチュー・バブレという作家の作品は3〜4コマしかない。これは明らかに日本の漫画から着想を得ています。

日本の漫画は少ないコマでいろいろな感情や情報を伝える素晴らしい技術がありますが、そういった構成も、フランスの若い作家に取り入れられています。

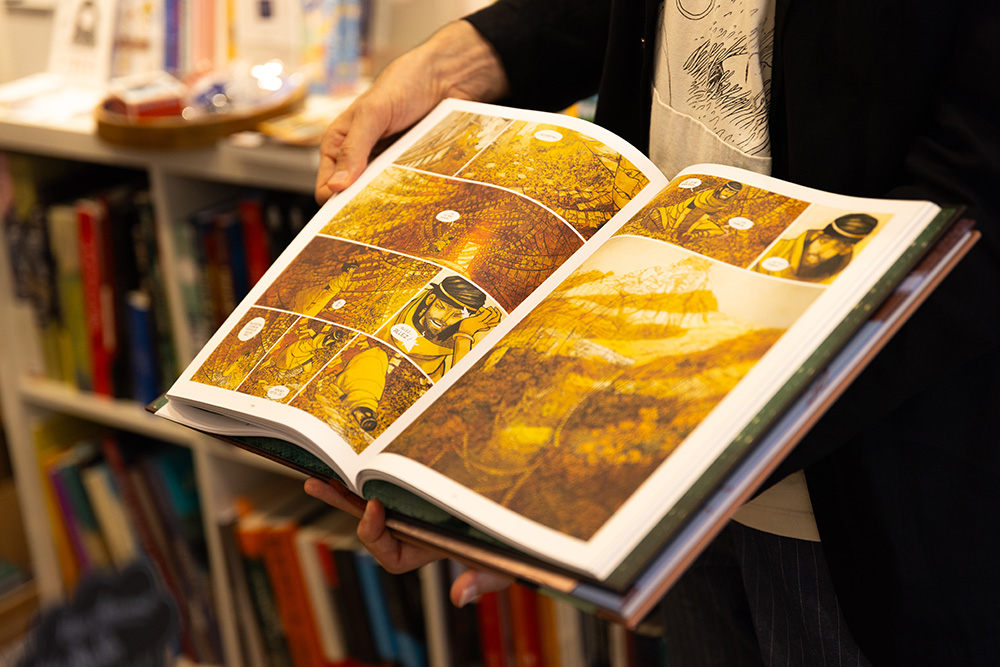

マチュー・バブレ『Adrastée』(2022年)

日本の漫画が「芸術」と呼ばれたきっかけは、あの漫画家の作品だった

—フランスでは、日本の漫画とバンド・デシネの受け入れられ方には違いはあるのでしょうか?

デビエフ:時間はかかりましたが、日本の漫画もバンド・デシネと同じように「芸術」として受け入れられています。

その架け橋となったのが『孤独のグルメ』の作画や『歩くひと』作者の谷口ジローさんです。描きかたも話のつながりもバンド・デシネに近いのですが、一般的なバンド・デシネとも違う。漫画とバンド・デシネ、2つの文化を融合させた谷口さんの作品から、フランスでも漫画が人気になっていきました。

デビエフ:漫画家の原画を見ても、簡単に描けるものではないとわかる。フランスの出版社もその価値を理解していて、日本の漫画を一部の人だけではなく多くの人に知ってほしいと、有名作品に限らずさまざまな作品を出版しています。

日本の漫画は「芸術」としてもっと評価されるべき?バンド・デシネから学ぶ漫画の楽しみ方とは

—バンド・デシネはルーブル美術館により第9の芸術と呼ばれています。2019年には文化省が作家に対する助成金を設定されているそうですね。どういった経緯で芸術として認められるようになったのでしょうか?

デビエフ:こういった表現は1960年代半ば頃から出てきたのですが、「建築」「彫刻」「絵画」「音楽」「文学(詩)」「演劇」「映画」「メディア芸術」の8つのカテゴリーがあり、それにバンド・デシネが加わりました。

じつは最近、ビデオゲームも第10の芸術と呼ばれ始めているんです。社会が変化すると、芸術も変化する。古典的なものだけではなく、社会変化の過程で生まれたものも、芸術として認められています。

—新しいものや漫画・ゲームのようなカルチャーを「芸術」ととらえる考え方は、日本ではなかなかないと感じます。

デビエフ:日本の漫画作品は、もっと高く評価されるべきだと思います。古くからある芸術であろうとポップカルチャーであろうと関係なく、日本人が作り上げた素晴らしいものを評価しないのはもったいない。

漫画は、読み終わったら売って新しいものを買って……と「消費」されていますが、バンド・デシネは重いし高いけどハードカバーで販売されているし、それを大事に保管して、次の世代に受け継ぎます。僕のフランスの実家にも50年前から大切にされてきた作品が置いてありました。

漫画も、すぐに消えてしまう消費文化としてではなく、芸術文化として大切にされるべきだと思いますね。

—子ども読みきかせをする習慣もあるそうですね。

デビエフ:読み聞かせを通して、子どもたちに受け継いでいっているのだと思います。

ただ、バンド・デシネはページ数が多いので、絵本のようにすぐに読み切れるものではない。休み期間が長いフランスだからこそ普及しているという面もあるのかもしれません。

読み聞かせをしながら親子で物語を共有したり、家でゆっくり読んだりする習慣もあります。

—フランスでは、新しいものも含めて、なぜそこまで芸術文化が大切にされ、生活に根付いているのでしょうか?

デビエフ:フランスは14〜15世紀頃から芸術を「国の財産は文化だ」と認識しているんです。

フランスが生んだ哲学者や小説家、画家など、芸術文化を作ってきた人が世界中の人々に感動を届けて、影響を与えてきた事実がある。だから、文化を中心に置くことは良いことだという認識が広がっているのだと思います。

人生は短いから、経験できることには限りがありますよね。だから、絵や小説、漫画などを通してさまざまな出来事を体験し、人生の意味を見つける。人生と芸術は切り離せないものだと思います。

「男の皮」をかぶって男になりすます物語も。『東京BDフェスティバル』の魅力と注目作品

—11月に開催される『東京BDフェスティバル』ですが、開催しようと思った理由について教えてください。

デビエフ:僕がこの書店をはじめたのは、海外の作家さんを日本のみなさんに知ってほしい、もっとバンド・デシネの良さを知ってほしい、という思いがあったからです。

小さいころから自分の好きなものの良さを知ってもらいたいという気持ちが強かったんです。日本語を勉強し始めたのも、日本の漫画『AKIRA』の魅力をきょうだいに伝えるためでした。

デビエフ:これまでも書店を起点にしながらバンド・デシネの良さを伝えてきましたが、今回、もう一つの入り口として、フェスティバルを企画しました。

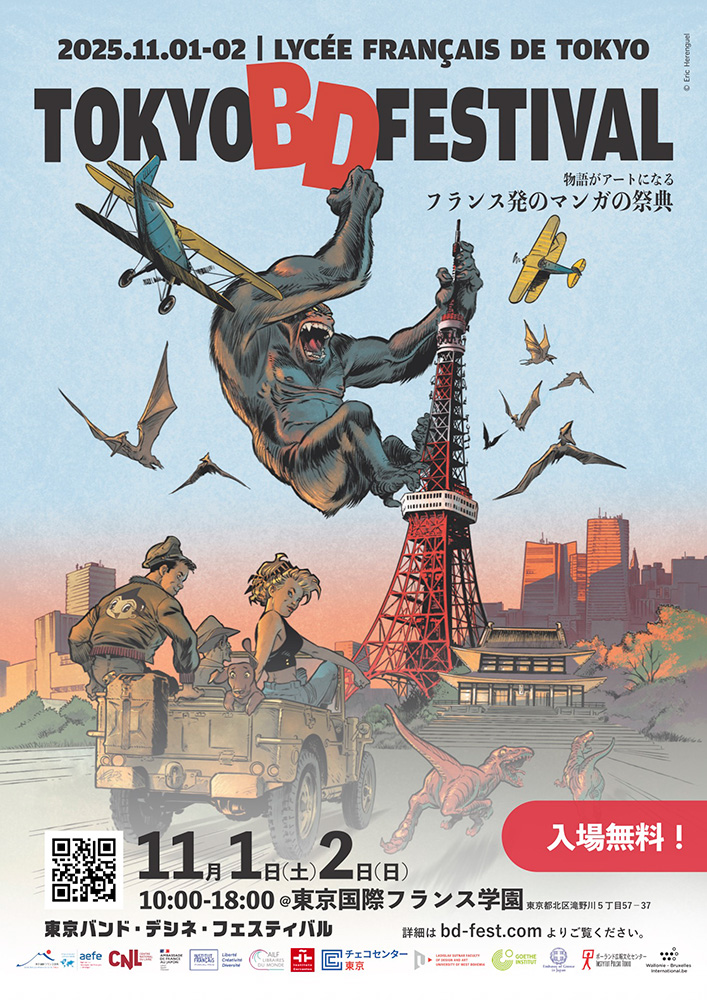

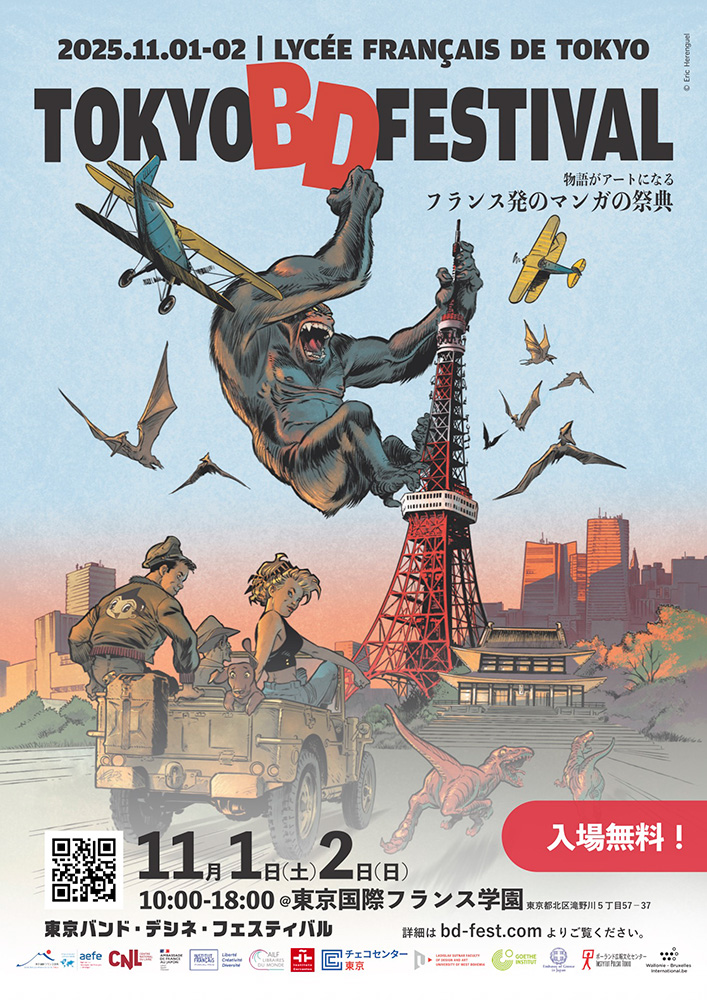

『東京BDフェスティバル』。11月1日(土)、2日(日)の2日間にわたり開催。

デビエフ:じつはフランスでは、毎週といっていいほど頻繁にバンド・デシネのフェスティバルが開催されているんですよ。日本の漫画家さんは週刊連載などで読者の目に触れますが、バンド・デシネ作家はそうではない。だからこそ、サイン会やフェスティバルは重要なプロモーション機会になっています。

今回のフェスティバルでも、作品だけではなく、講演会やトークショーで作家さんのことを知ってもらいたいです。

—フェスティバルに出展する作品のなかで、デビエフさんが注目している作品を教えてください。

デビエフ:フランスのベストセラー作品『未来のアラブ人』はシリア出身である作家リアド・サトゥフの自伝に近いかたちで描かれています。フランスとシリアの関係性について、ポップな絵で理解することができます。

ユベール作、ザンジム画の『男の皮の物語』は結婚を控えた姫が代々伝わる「男の皮」を被って男になりすまし、男性のコミュニティに潜入するという突飛な設定のお話です。

夫となる人がゲイだとわかったり、女性は出産しなければというプレッシャーがあったりと、「#MeToo運動」のあとに描かれたということもあり、ジェンダーについて考えさせられるような作品です。

—今回のフェスティバルの見どころはどんなところでしょうか?

デビエフ:今回のフェスティバルは、フランス現地のフェスティバルと近いかたちで開催します。たとえば、サイン会で作家が一つひとつ丁寧に描いてくれるサインや絵柄には感動してもらえると思います。

同じ漫画祭でも、日本のコミックマーケットとはまた違った雰囲気のフェスティバルになっているので、フランス人がどのようにフェスティバルを楽しんでいるのか体感していただけると思います。

- 『東京BDフェスティバル』

-

2025年11月1日(土)、2日(日)10:00~18:00(最終受付17:00まで)

2025年11月1日(土)、2日(日)10:00~18:00(最終受付17:00まで)

会場:東京国際フランス学園(板橋)

入場料:無料

イベント:パネルディスカッション、サイン会など(要予約)

- プロフィール

-

- ティボー・デビエフ

-

フランス・マルセイユ生まれ。漫画『AKIRA』との出会いをきっかけに日本語を学びはじめ、1997年に来日。2021年、東京・板橋に、バンド・デシネを中心にセレクトした書店Maison Petit Renardを開いた。日仏交流や翻訳事業をおこなうMAISON LIBRE合同会社のCEOも務めている。 2025年11月に、『東京BDフェスティバル』を主催。

- フィードバック 6

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-