“さくら”や“夏の終わり”など、誰もが知る楽曲を生み出した森山直太朗。ここ最近は、軽やかなバンジョーの響きと流麗なフィドルの旋律が特徴的なブルーグラスサウンドのバンドとともに、野外フェスや音楽番組に出演することが多かった。

その彼が、ブルーグラスをはじめ自らのルーツを辿りながら、仲間たちとともに祝祭的な音楽を奏でる外向的なアルバム『Yeeeehaaaaw』と、それとは対照的に、自身の心の内にある最もやわらかな部分を探るように綴った、静謐(せいひつ)で内向的なアルバム『弓弦葉』を同時にリリースした。さらに、このあと彼は、この2枚のアルバムを引っ提げたそれぞれの全国ツアーを、同時に走らせる予定であるという。

古い家具が新しく生まれ変わる過程からインスピレーションを得た『弓弦葉』。不完全さや洗練されていないことを許容しながら制作したのだという。対して『Yeeeehaaaaw』は、ブルーグラスサウンドのバンドとともにライブのようなイメージでつくり上げていった。こんなにも相反しているのに、森山は「この2つで一つの自分、一つの世界」と語る。それは一体どういうことだろう?

その真意をはじめ、自身にとって創作とは何か、そして音楽や舞台で表現を続ける理由まで——森山ならではの言葉で語ってもらった。

野外フェスから音楽番組出演、新曲リリース……。ブルーグラスサウンドのバンドと挑んだ真意

—野外フェスから音楽番組の出演、さらには新曲のリリースまで、今年はかなり精力的に活動している印象がありますが、そのほとんどがソロではなくブルーグラスサウンドのバンドと一緒に演奏されていますよね。これは、どういう心づもりだったのでしょう?

森山直太朗(以下、森山):2022年の初夏から結局2024年の春先まで、デビュー20周年のアニバーサリーツアーを100本以上やったんですけど、かなり長いツアーだったので、前篇(弾き語り)、中篇(ブルーグラス)、後篇(フルバンド)、さらには両国国技館公演や海外公演を含む番外篇と、それぞれ違う編成でやらせてもらったんですね。で、その中篇がブルーグラスバンドと一緒にやったんですけど、この形態のライブで、ちゃんとしたツアーをやってみたいという思いが芽生えてきました。

森山直太朗(もりやま なおたろう)

1976年4月23日東京都生まれ、フォークシンガー。2002年10月にメジャーデビューし、独自の世界観を持つ楽曲と唯一無二の歌声が幅広い世代から支持を受け、定期的なリリースとライブ活動を展開し続けている。2022年3月に20周年アルバム『素晴らしい世界』をリリースしあともコンスタントに作品を発表し、同年6月から「全国一〇〇本ツアー」と銘打ち行われたアニバーサリーツアー『素晴らしい世界』は、番外篇となる両国国技館や海外公演含め計107公演にもおよんだ。その102公演目にあたる東京・両国国技館公演の模様を収めたライブBlu-ray&DVD、ライブ音源「森山直太朗 20th アニバーサリーツアー『素晴らしい世界』in 両国国技館」を2024年11月にリリース、パッケージ版の映像を再編集した映画『素晴らしい世界は何処に』も公開された。2025年は数多くの音楽フェスにも参戦し、映画『風のマジム』主題歌“あの世でね”は9月5日から配信中。10月17日に発売の2枚のアルバムを携え、静謐でアンビエントな旋律を奏でる「弓弦葉」ツアーとアコースティックで躍動感溢れる「Yeeeehaaaaw!」ツアーを同時期に展開する。

—ブルーグラス形態のライブに手応えを感じた?

森山:そうですね。ただ、バンジョーとかフィドルの入ったブルーグラスという音楽の特性上、そんなに広い会場には向いてないんじゃないかなっていう不安が、最初の頃はあって。

それで20周年ツアーのときは、あえて小さい会場でやったんですけど、そのツアーの追加公演として最後に、前篇、中篇、後篇を抱き合わせたかたちのライブを大きな会場で開催しました。

—2023年10月のNHKホール公演を拝見させていただきましたが、見どころ盛りだくさんの、とても良いライブでしたね。

森山:そうなんですよ。NHKホールって3800人ぐらい入るんですけど、その規模の会場でブルーグラスの形態で演奏しても通用するんだなっていうのが、実感としてあって。だったら、満を持してブルーグラスサウンドでアルバムをつくって、次のツアーはブルーグラス形態のバンドで回りたいと思っていました。

去年の秋にブルーグラスを軸とした形態で、試しにちょっと野外フェスに出てみたんですよ。それまで僕は、音楽性みたいなところもあって、野外フェスとかにあまり出てなかったんですけど、僕の内向的な音楽性や性格よりも、ブルーグラスという音楽的な相性のほうが、きっと勝つだろうなって思って。

そしたらやっぱり、すごく相性が良かったんですよね。だったら今年の夏は、しっかり各地の夏フェスに出て、そこでいろいろな経験を積ませてもらいながら、満を持して自分たちのツアーに出ようかっていう。そういう道筋は、わりと早い段階から見えていたんですよね。

アルバム『Yeeeehaaaaw』トレーラー映像。ブルーグラスを軸としたバンドによる祝祭的なサウンドが溢れる

—これまでも、曲単位ではブルーグラスのバンドと一緒にやっているものがありましたけど、ここまで長期間にわたってガッツリ一緒にやるのは今回が初ですよね?

森山:そうですね。ブルーグラスをやり始めたのはもう7年前ぐらいになるし、その分野をやってらっしゃる方たちはもちろん昔からたくさんいらっしゃるんですけど、いわゆるメジャーのシーンで、いまこんなにコテコテのブルーグラスをやっている人たちはあんまりいないなって(笑)。

そこがむしろ面白いんじゃないかと思ったんです。このスタイルでテレビの歌番組に出たり、野外フェスに出たりすることで、ちょっとずつ若い人たちにもこういう音楽が浸透していって……それで、このあとから始まる、僕らのツアーに来てくださる方が増えたらいいなって。まだまだ、その途上にいる感じですけど、そのイメージはわりと早い段階から明確に持っていたんですよね。

—実際、今年の『フジロック』でブルーグラスやバンジョーを使って演奏したことで、普段テレビで森山さんを見ていた人は度肝を抜かれていたようでしたね。

森山:そうそう(笑)。あれは、ちょっと嬉しかったですよね。『フジロック』は僕自身初めての出演だったんですけど、オファーをいただいた段階で、このスタイルで挑戦しようと思っていました。

じつは、出演するのがGREEN STAGEという一番大きいステージだったので何度も断ったんですよね。『フジロック』に出演するのはとても嬉しいことだけど、僕らはもう、隅っこのほうのステージで、みんな芝生に寝そべりながら聴いてもらったほうがいいんじゃないかって。

—森山さんの弾き語りとかだったら、そっちのほうがいいかもしれないですよね。

森山:そうそう。ただ、僕にとってもバンドにとっても、それはすごく大きい経験になると思ったし、ブルーグラスサウンドでGREEN STAGEのような広い景色を見ることができたら、それは夢があるなと思って。

—で、実際やってみたら大好評だったという。『フジロック』という場所が持つ雰囲気ともすごく合っていたんでしょうね。

森山:ああ、それは大きかったと思います。場所の雰囲気はもちろん、『フジロック』のお客さんって、「とにかくグッドミュージックが好き」みたいな方も多いじゃないですか。そういう人たちが「森山直太朗って、季節の歌とか、生き死にの歌を歌っている人だよね?」みたいなボンヤリとした情報で集まってくれて……。

そういった先入観をバーッと取り払ってくれるような、音楽的な軽やかさと楽しさがブルーグラスサウンドにはあるんですよね。それで「あ、森山直太朗のライブって、こんな感じなんだ」って、みなさんが受け入れてくれたようなところがあって。それは、僕としてもすごく新鮮なことだったし、これはいよいよやりがいがあるなとあらためて思いました。

古家具から気付く創作の在り方。剥離家具との出会いが『弓弦葉』制作のきっかけに

—そして、この9月にはブルーグラスを軸としたバンドと一緒に演奏した新曲“あの世でね”がリリースされて、10月には、いよいよブルーグラスサウンドのアルバム『Yeeeehaaaaw』がリリースされます。そこまでの流れはよくわかったのですが、同時に『弓弦葉』という、まったくコンセプトの異なるアルバムもリリースされていますね。これは一体どういうことなのでしょう?

森山:ビックリしますよね(笑)。ただ『Yeeeehaaaaw』と『弓弦葉』は本当に同時につくっていたんですよね。

『弓弦葉』に関するそもそもの話をすると――僕は昔から単純に、古いものが好きなんです。衣食住で言ったら、圧倒的に住環境に執着があって、家具や小物といった身の回りのものにものすごく興味があるんです。それで、いろんなものに手を出して、1960年代〜70年代の輸入家具がすごくカッコいいと思っていたんですけど、ふと立ち止まったときに、それは結局、ヨーロッパとかアメリカのモダニズムに対するあこがれなんだよなって気づいて。

—なんだか音楽の話とも、ちょっとつながるような話ですね。

森山:そうそう。たぶん15年くらい前、栃木県の益子にある「pejite(ペジテ)」さんという古道具屋さんのことを知ったんです。アンティーク家具の塗装を剥離して、新しい家具として生まれ変わらせる「剥離家具」というのが世界的に流行ったんですけど——このお店は、それを日本の古い家具でやっていて。その実物を見たとき、日本の古い水屋箪笥を剥離したものに触れて、日本の古い家具ってすごいかっこいいなって、あらためて思って……。

アルバム『弓弦葉』トレーラー映像。森山が足繁く通う栃木県・益子のアンティーク家具店「pejite」で2025年に開催されたライブの映像が『弓弦葉』に収録されている。

—そこで、発見があったと。

森山:そう。やはり、現代を生きる我々日本人は、その思考であったり、いろんな価値基準であったりが——それは教育によるものもあると思うんですけど——「純日本的」ではないじゃないですか。そもそも、ちょんまげを結って紋付き袴を着たり、浴衣姿で畳に座ったりするような生活はしていないわけで。

それはそれでいいし、そうやって新しいものを融合させることが日本人の才能だとは思うんですけど、心のどこかで、アイデンティティの喪失というか、ちょっとコンプレックスを持っている自分がいて。それは「自分の音楽って、何だろう?」と漠然と考えるときに、いつも思うことでもあったんですよね。

—なるほど。

森山:そんなときに、その家具に出会って「あ、こういう創作の在り方もあるんだ」って衝撃を受けたんです。古いものにひと手間かけて、引き算をすることで新しいものが生まれるのって、すごいことだなって。

それで、古い家具とか、そういうものがあるところに通い出すわけです(笑)。なぜなら居心地が良いから。そして、あるとき「自分の音楽は、こういうところで流れるのかな? いや、流れないな」と思ったのが、10年前ぐらいのことで。

—それもまた、結構昔の話になるんですね。

森山:そうなんです。それで、こういう空間で流れていても違和感のないような作品をつくりたいという思いが、芽生えたんですよね。

だから、前回のアルバム『素晴らしい世界』や、そのあとシングルでつくった“さもありなん”という曲は、じつはそういう静かな空間で流れるような……エンタメというよりは、アンビエントに近いものを意識しながら、つくったものになっています。

「洗練された商品」があふれるなか「不完全で非効率な作品」を。対照的なつくり方を同時進行

—今年の3月に出した“新世界”という曲も、それと同じような雰囲気がありましたよね。

森山:そうですね。そこから辿っていって、なぜそういう空間に惹かれるのか、そういう場所でリセットされたようになっている自分の日常って、何なんだろう? ということを考えたら、それはやっぱり、どう考えても、日常自体に問題があるわけです。

—なるほど。

森山:本来だったら、日常のほうに自分のゼロポイントがあるはずなのに、古道具屋や山小屋に行って浄化された気分になるというのは、普段自分がいる環境が、かなりのマイナスからのスタートなんだと思ったんです。

もちろん社会というものがあって、そこで僕は生きているわけなんですけど、音楽をつくる自分としては、自然音や環境音に触れられるところで過ごす時間のほうが、やっぱり大事なんだなって思って。そのほうが素直な感覚になれるというか、囚われているものから解放されるような感覚があるんですよね。そこが自分の原点でもある。だったら、その方向性でアルバムを一枚、つくりたくなっちゃったんですよね(笑)。

そうして、解説にもあるような「とある架空の古道具屋で流れている、とある楽曲たちをイメージして作られたアルバム」――『弓弦葉』が生まれていったんです。

—その作業を『Yeeeehaaaaw』と並行してやっていたとのことですが、音楽性云々はもちろん、そのつくり方自体も、だいぶ違ったんじゃないですか?

森山:全然違いました。『Yeeeehaaaaw』の場合は、バンドのメンバー全員が登場人物みたいな感じで、同じ景色のなかで、みんなが一緒に演奏している……ライブをイメージしながら、みんなでつくっていくという、いままでありそうでなかったつくり方をしていて。だからある意味、ライブが答え合わせ、みたいな感じのアルバムなんですよね。

『弓弦葉』のほうは、自分がハナモゲラ(※)で歌っているものとか、ピアノでちょっと弾いたものを具現化していくようなつくり方をしていって。要は、あまり手を加え過ぎない。ものづくりをするうえで、いまはいろんなものが発達しているから、すごく良い音で録れたり、それをどんどん洗練させたり――より正確に言うと、洗練されているふうに録ることが、すごく簡単になっているじゃないですか。ただ、それをやっていくと、その「商品性」はどんどん高くなっていくんだけど、一方で「普遍性」がどんどん低くなっていくような気がしていて……。

※言葉あそびの一種。意味はないけれど音の響きやリズムを楽しむためのもので、タレントのタモリが披露していた即興芸が言葉の由来。

『Yeeeehaaaaw』(左) / 『弓弦葉』(右)

—ああ、それは面白いですね。

森山:そこがすごく難しいところなんですけど、やはり自分のなかでは、ずっと残り続けるような作品をつくりたいという思いがあるんですよね。そうなってくると、じつは不完全なものとか、手を加えられ過ぎていないもののほうが、ずっと残っていくような気がして。

それは、歌詞に関しても同じで、言葉がしっかりついて、はっきりしたメッセージになっていると――いま目の前にいる人たちに向けて、はっきりしたメッセージを歌うことはできるんだけど、それって「商品」としてはともかく、「作品」としてはどうなんだろうっていう。

そのせめぎ合いがずっとあったんだけど、『弓弦葉』に関しては、そういった不完全さとか非効率を、公明正大に追求できるようなところがあって。同時進行でつくっていた『Yeeeehaaaaw』のほうで、わりとガーンとやれていたっていうのも、自分のなかでは大きかったのかもしれない。こっちはバンドメンバーと一緒にやって、こっちは基本ひとりというか、自分の生理に合わせながら、超適当な感じでやっていて。

—なるほど。

森山:ただ、その「適当さ」が、この『弓弦葉』の良さだと、僕は思っていて。「適当」っていうとちょっと語弊がありますけど(笑)。ひと口に「適当」と言っても、そこには「品」とか「質」みたいなものがあるわけじゃないですか。そのあたりの「節度」を、すごく意識していて。だから『弓弦葉』の場合は——先ほど言った「剥離家具」じゃないですけど——極力引き算のデザインでつくっていった感じなんですよね。

「この2つで一つの自分、一つの世界なんだ」……世界との「境」を超えられる音楽という存在

—両方の制作現場を同時進行で行き来するのって、森山さんとしては、どんな感じだったんですか?

森山:まさに、両方の現場を「行き来」しようとするからこそ、ちょっと苦しくなっていったところがあって。ただ、それを続けているうちに次第に切り替えなくなって「結局、同じ人間がつくっているものだから」って……一回一回、「ちょっと待ってね。それ用の頭に切り替えるから」みたいなことをやっていてもしょうがないでしょ、という感じになって。そういう意味で「行き来」しなくなったんです。

とにかく、目の前の一曲を、ちゃんとつくり切る。だから、その2つの世界を「行き来」するのではなく「この2つで一つの自分、一つの世界なんだ」という考え方になっていったところがあると思います。

—なるほど。そういう意味では、両方のアルバムの最後に入っている“あの世でね”の、それぞれ違うバージョンが、わかりやすいかもしれないですよね。この2枚はまったく違うものではなく、その表出の仕方が違うだけなんだっていう。

森山:そうですね。その根底に流れているものは、まったく同じものであって。ただ、そのアウトプットの仕方が、音楽的には対照的なものになっている。入り口は違うけど、その奥底ではつながっていて、結局のところ、同じものを提示しようとしているという。

だったら、それをわけないで、ひとつのアルバムにしたほうがいいんじゃないかというアイデアもあったんですけど、それはそれでちょっと違うなって、僕は思っていて。少し概念的な話になってしまうんですけど、僕たちが表現したり創作したりすることのモチベーションのひとつとして「境をなくしたい」というのがあって。

—というと?

森山:オーディエンスと演者、舞台と客席、あるいは個人と組織、さらには男と女、あるいは思想でも宗教でもいいんですけど、その「境」というものが、世の中には、いろいろとあるわけじゃないですか。もちろん、そういう「境」があるからこそ、この社会が成り立っているようなところはあるんだけど、その境があるからこそ人類の歴史のなかで困難に直面したことも事実で。

それを「なくしたい」という欲望があって。それこそ、心と身体とか――そもそも身体というものが、世界との「境」になっているわけじゃないですか。僕らはそういった「境」から、一生逃れられないんですけど、唯一それがないといわれているのが、宇宙なんです。宇宙の際限のなさって想像ができないけど、それと同じくらい無限にあるのが心の奥にある意識できていない深層心理なんですね。宇宙と心の奥はつながっていて、でも宇宙には簡単には行けない。でも深層の向こう側を提案できるのがエンタメであり、音楽に残された価値であり、AIにはできないことだと思うんです。

—『素晴らしい世界』のときから「彼岸 / 此岸」や「この世とあの世」など、境界は果たしてあるのか? というテーマが続いていますね。

森山:はい。僕はあの世のことを知らないけど、去年コロナにかかってひどい重症になったんですね。そこから生還すると、水とか光とか、排泄とか、日常の何気ないものに感動したし、極端にいうと心が「死にたい」と思っていても、身体は生に執着していると感じました。

父が亡くなったときも、あの世とこの世は表裏一体だと感じて、死別というよりは「新しい旅立ち」というふうに思ったんです。“新世界”という曲は、そういった父への思いを込めて書いたもの。そういう、心の奥底にある世界や言葉を表現しやすいのが僕にとっては舞台であり、音楽なんだと思っています。

森山:ただ、今回僕は、わざと「境」をつくっていったようなところが、ちょっとあるのかもしれない。

—どういうことでしょう?

森山:つまり、この『Yeeeehaaaaw』と『弓弦葉』という、まったく異なる音楽性をもった2枚のアルバムのあいだにあるものは、あくまでも仮想の「境」であって、その「境」を、今度は舞台という空間を通じて、なくしてみせましょう、っていう。じつはそういう壮大な自作自演のマッチポンプをやろうとしているのかもしれないです(笑)。

—それが、これから同時進行で始まる、2つのツアーになると。

森山:そう。『Yeeeehaaaaw』を出して、そのツアーをやって、それが終わったら『弓弦葉』を出して、そのツアーをやるような世界線もあったんですけど、やはり2枚同時にリリースして、同じ時期に2つのツアーを走らせることが、僕はすごく大事な気がしていて。

つまり、みなさんにも、この2つのアルバムを同じタイミングで聴いてほしいし、それをシャッフルしていくなかで、ひとつの世界を浮かび上がらせたいっていう感覚があって。ただ、それが何なのかは僕にもよくわからないんですよ(笑)。

だから、この2つのアルバムを聴いてもらって、その隔たりのない感覚を、実際のライブでお互い感じ合えたらいいなって。やっぱり、サウナに入ったあと、水風呂に入らないと、整わないわけじゃないですか――って、どうしてもこのたとえに僕は頼ってしまうのですが(笑)、そういうものとしてこの2枚をとらえていただけたら、嬉しいです。

- リリース情報

-

森山直太朗

森山直太朗

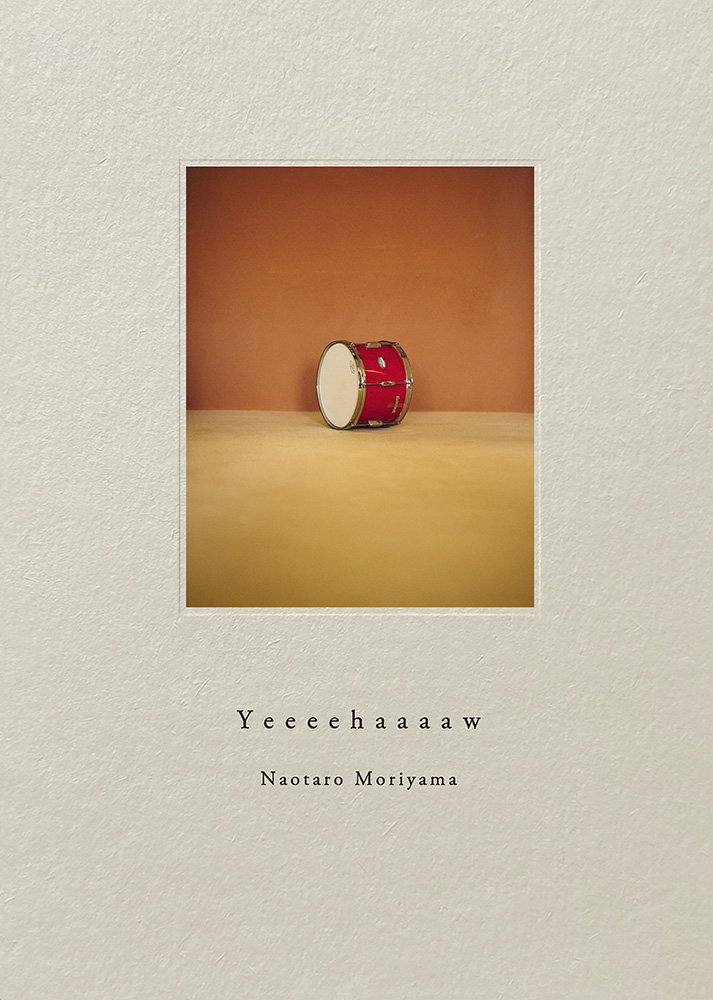

『Yeeeehaaaaw』

2025年10月17日(金)発売

価格:6,600円(税込) / 1形態(1CD+1Blu-ray)/ / POCS-25147

■CD

1. Banquet!

2. High-five

3. Yeeeehaaaaw!

4. Nonstop Rollin’ DOSA

※ドラマ『地球の歩き方』挿入歌

5. なんかいいね。

6. さりとて商店街

7. 遅咲きジャンゴ

8. 赤い鳥

※ゲストコーラス:森山良子

9. あの海に架かる虹を君は見たか

10. バイバイ

11. あの世でね

※映画『風のマジム』主題歌

■Blu-ray

『あの海に架かる虹を君は見たか』&『バイバイ』Living session

- リリース情報

-

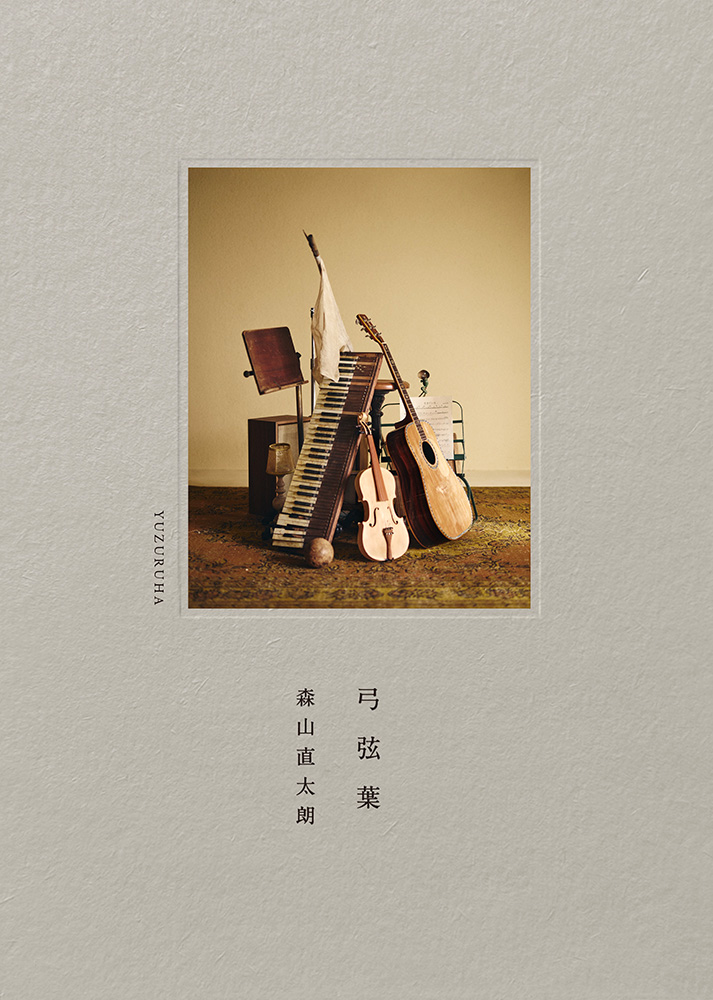

森山直太朗 『弓弦葉』 2025年10月17日(水)発売 価格:6,600円(税込) / 1形態(1CD+1Blu-ray)/ / POCS-25146 ■CD 1. 序・弓弦葉 2. 生きている 3. とどのつまり僕は 4. 愛の花 ~I’m not in there~ ※ゲストボイス:内田也哉子 5. 葉隠 6. 新世界 ※映画『素晴らしい世界は何処に』主題歌 7. 森の小さなレストラン ※手嶌葵提供曲のセルフカバー 8. 僕と自由と 9. 静流 10. あの世でね(Unplugged) ※映画『風のマジム』挿入歌 ■Blu-ray 弓弦葉 in pejite『あらかじめ投げられていた石』 1. 序・弓弦葉 2. 生きている 3. とどのつまり僕は 4. 愛の花 ~I’m not in there~ 5. 取れそうなボタン 6. 森の小さなレストラン 7. 静流 8. さもありなん 9. 僕と自由と 10. 青い朝 11. あの世でね

森山直太朗 『弓弦葉』 2025年10月17日(水)発売 価格:6,600円(税込) / 1形態(1CD+1Blu-ray)/ / POCS-25146 ■CD 1. 序・弓弦葉 2. 生きている 3. とどのつまり僕は 4. 愛の花 ~I’m not in there~ ※ゲストボイス:内田也哉子 5. 葉隠 6. 新世界 ※映画『素晴らしい世界は何処に』主題歌 7. 森の小さなレストラン ※手嶌葵提供曲のセルフカバー 8. 僕と自由と 9. 静流 10. あの世でね(Unplugged) ※映画『風のマジム』挿入歌 ■Blu-ray 弓弦葉 in pejite『あらかじめ投げられていた石』 1. 序・弓弦葉 2. 生きている 3. とどのつまり僕は 4. 愛の花 ~I’m not in there~ 5. 取れそうなボタン 6. 森の小さなレストラン 7. 静流 8. さもありなん 9. 僕と自由と 10. 青い朝 11. あの世でね

- プロフィール

-

- 森山直太朗 (もりやま なおたろう)

-

1976年4月23日東京都生まれ、フォークシンガー。2002年10月にメジャーデビューし、独自の世界観を持つ楽曲と唯一無二の歌声が幅広い世代から支持を受け、定期的なリリースとライブ活動を展開し続けている。2022年3月に20周年アルバム『素晴らしい世界』をリリースしあともコンスタントに作品を発表し、同年6月から「全国一〇〇本ツアー」と銘打ち行われたアニバーサリーツアー『素晴らしい世界』は、番外篇となる両国国技館や海外公演含め計107公演にもおよんだ。その102公演目にあたる東京・両国国技館公演の模様を収めたライブBlu-ray&DVD、ライブ音源「森山直太朗 20th アニバーサリーツアー『素晴らしい世界』in 両国国技館」を2024年11月にリリース、パッケージ版の映像を再編集した映画『素晴らしい世界は何処に』も公開された。2025年は数多くの音楽フェスにも参戦し、映画『風のマジム』主題歌“あの世でね”は9月5日から配信中。10月17日に発売の2枚のアルバムを携え、静謐でアンビエントな旋律を奏でる「弓弦葉」ツアーとアコースティックで躍動感溢れる「Yeeeehaaaaw!」ツアーを同時期に展開する。

- フィードバック 14

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-