「ドローン」という言葉を頻繁に耳にするようになったのは1年前くらいからだが、その浸透の速度には目を見張るものがある。無線操作で飛行する無人機であるドローンは、安価で空撮できる撮影機材、あるいはメディアアーティストの開発した舞台美術装置の一部として、既に広く使われている。一方、その急激な浸透に法整備が追いつかず、首相官邸に民間人が操縦するドローンが着地するなど、問題も少なくない。アメリカなど主要国の軍隊では、無人戦闘機としてのドローンが積極的に使用され、敵国の偵察だけでなく、テロリストの暗殺にも使われているという。プライバシーや人権の問題にも関わるこれらのドローン使用は、特に欧米で社会問題化している。

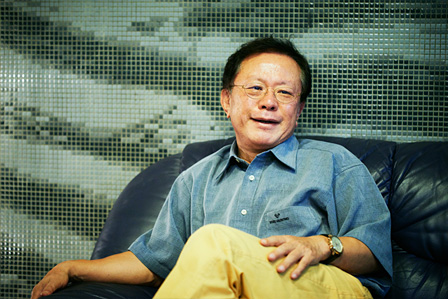

そのような背景を踏まえた映画『ドローン・オブ・ウォー』は、イーサン・ホーク演じるアメリカ軍兵士を主役にした物語だ。戦闘機パイロットだった主人公は、アメリカ国内の基地でドローンを遠隔操作し、約1万キロも離れた異国のテロリストをモニター越しに殺害する任務を繰り返す中で精神の均衡を失い、徐々に現実と虚構が混濁した危うい境界へと踏み込んでいく。作家にして元都知事でもある猪瀬直樹は、同作をいち早く鑑賞した一人だ。これまで日本の近現代史を再検証する優れた仕事を数多く行ってきた彼には、『ドローン・オブ・ウォー』が描く新たな戦争はどのように映っただろうか。

※本記事は『ドローン・オブ・ウォー』のネタバレを含む内容となっております。あらかじめご了承下さい。

テクノロジーの発展によって戦争の風景が変化するというのは過去の歴史を見れば明らかです。その過程の一側面を『ドローン・オブ・ウォー』は描いている。

―まもなく公開される『ドローン・オブ・ウォー』は、無人戦闘機を遠隔操縦するアメリカ兵が主役の映画です。猪瀬さんは日本での公開が決まる以前からかなり期待されていたと聞きましたが、どのようなところに興味を持ったのでしょう?

猪瀬:テクノロジーの発展によって戦争の風景が変化するというのは過去の歴史を見れば明らかで、その過程の一側面を『ドローン・オブ・ウォー』は描いている。そこに興味を持ったんです。

―たしかにここ数年、無人戦闘機「ドローン」を使った偵察や暗殺というのは、海外で大きな問題になっていますよね。

猪瀬:日本でもヘリコプター型のドローンが首相官邸の屋上に着陸した事件は記憶に新しいですよね。次のシンギュラリティ(技術的特異点)は人工知能の登場であると予想されている。つまりこの映画は、戦争が無人化していく寸前の時代を描いているんです。『ターミネーター』って映画を覚えていますか?

―アーノルド・シュワルツェネッガーが未来から送り込まれたサイボーグ兵士に扮するSFですね。今年、リブート映画も公開されました。

猪瀬:あれが1984年公開だから約30年前。そう考えると、アメリカの未来への知見は鋭いですよね。人工知能とGPSの発達で、車の自動運転の実現もまもなくでしょう? 実際、追突しそうになったら自動でブレーキがかかる機能も実装されている。

―車の自動運転は次の経済的鉱脈と考えられていますね。トヨタなど自動車会社が、ロボット開発の技術を投入して研究を進めているそうです。

猪瀬:でも、その開発は必ずしも日本がリードしているわけではないでしょう。やっぱり軍事に関わる国が、そういった技術革新も一番進んでいる。9.11以前、アメリカの戦費は年間30兆円だったのが、この10年で60兆円に高騰した経緯があるのですが、インターネットが最初は軍事技術として研究されていたように、軍事に関わるテクノロジーというのは、採算を度外視して研究開発することができる。つまり軍事には、未知のものをどんどん呼び込んでいく力があるんです。

この映画はゲームのような現実の先に、確かにリアルがあるわけ。そこが日本の状況とは180°違う。決定的に違う。

―テクノロジーの発達によって戦争が変わっていくという話は、田原総一朗さんとの対談本『戦争・天皇・国家 近代化150年を問いなおす』(角川新書)でも触れてらっしゃいますね。

猪瀬:日本の近代化はペリーの黒船来航から始まったけれど、そこにも新しいテクノロジーの脅威がありました。黒船に搭載されていた大砲は、東京湾から江戸城を狙えるほどの射程距離を実現していて、関ヶ原の合戦時とほとんど変わらない幕府の大砲とは雲泥の差でした。その技術の違いと、国力の差に驚いた結果、明治維新は起きたわけです。

―黒船がやって浦賀沖にやって来たのが1853年で、大政奉還が1867年ですから、わずか14年で260年間続いた江戸時代が終わり、歴史の大転換が起きた。

猪瀬:そうやって近代化を迎えた日本は、1894年の日清戦争で大国と認識されていた清に勝つ。清は定遠、鎮遠という7000t級の軍艦を持っていて、日本には3000t級くらいのものしかなかった。それにも関わらず日本が勝てたのは、軍艦に対する理解の差。軍艦は巨大な工場みたいなものですから、その内部に組織・配置される人員の組織によって機能するんですよ。つまりソフトウェアの運用が問われる。ところが清は金にまかせてでっかい船を買っただけで、それ使いこなすという発想が欠如していた。日本にデモンストレーションでやって来た定遠、鎮遠の甲板上には洗濯物が干してあったそうだけど、それは規律がない証拠でしょう。

―大きいハードはあっても、そこに積まれるべきソフトウェアを機能させるという発想がなかった。

猪瀬:やっぱり思想がないとダメなんですよ。日本はフランスやドイツで兵隊の訓練法を学び、艦隊戦の戦術も学んでいたから日清戦争に勝つことができた。話は日本から離れてしまいますが、1914年に開戦した第一次世界大戦は、テクノロジーの影響を特に大きく受けた戦争です。1903年にライト兄弟が飛行機による有人動力飛行を初めて成功させてから、わずか11年で飛行機からの爆撃が実用化されたのが同大戦。さらに戦車や潜水艦が登場し、毒ガスまで使われるようになったわけで。

―それまでの戦争は、銃などが導入されても基本的には騎兵や歩兵が主役の、中世の騎士道精神の延長のような戦い方が主流でしたから、急激な変化が起きたわけですね。『ドローン・オブ・ウォー』で主人公が苦しむことになるPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状が現れるのも第一次世界大戦が最初です。

猪瀬:4年間の大戦中に欧州全体が戦場になり、2000万人が死ぬ殲滅戦が始まった。死者を弔う十字架が、延々と途切れなく大地に並ぶような世界になってしまったんですよ。第一次世界大戦を「グレート・ウォー(大戦争)」と言うように、欧州の人々は自分たちが絶滅してしまうという強い危機感に襲われたわけです。そこで1919年に国際連盟が結成され、1928年にパリ不戦条約が結ばれ、一応は平和が目指された。それでもその後には、第一次世界大戦の賠償金によって疲弊したドイツからヒトラーが現れて、第二次世界大戦が始まってしまったのだから皮肉としか言いようがない。

『ドローン・オブ・ウォー』 ©2014 CLEAR SKIES NEVADA,LLC ALL RIGHTS RESERVED.

―テクノロジーの進歩が戦争を生み、戦争から生じた社会状況が次の戦争を生んだと。

猪瀬:戦争というのは究極の生存競争ですからね。殲滅の危機を過去に実感している欧州や、第二次世界大戦後に複数の戦争・紛争を経験したアジア諸国のリアリティーに比べると、現在の日本なんてアメリカに守られたディズニーランドみたいなもので、生存競争とは無縁でしょう? そう考えると、そういった歴史を踏まえて、現在の戦争を描こうとする『ドローン・オブ・ウォー』の意味するところを、日本人が理解できるかどうか。

―しかし、少なくとも敗戦前までは、生存競争の渦中に日本も置かれていたわけですよね。

猪瀬:だからこそ必死だったんですよ。実際、太平洋戦争に負けて300万人が死んで悲惨な目に遭ってしまった。もちろん第二次世界大戦以前の日本は第一次世界大戦にほとんど関係しなかったこともあって、総力戦に対する意識は薄かった。でも、だんだんと国家間の総力戦に対するリアリティーを持つようになり、いずれやって来るアメリカとの総力戦のためには経済力をつけなければならないと考え始める。現在の中国東北部に満州国を作ったのも経済力をつけるためで、石原莞爾(満州に配備された関東軍の作戦参謀として満州事変を起こした軍人。『世界最終戦論』などを記した軍事思想家としても知られる)も「日米の総力戦は30年後だろう」と言っている。その見通しで言えば、1970年あたりが、石原の予言した日米決戦だったはずなんだよね。

―日本の高度経済成長期ですね。

猪瀬:日米繊維交渉があり、電子(機器)戦争があって、日米間の経済摩擦が起こる頃。1970年代は日本の自動車がアメリカの市場を席巻しましたね。

―経済面ではたしかに日米の総力戦が起こった。

猪瀬:それは敗戦によって軍事費を全部除外して社会の発展に予算をつぎ込んだ結果。つまり、アメリカの庇護下で我々の社会の繁栄は実現しているんです。だから日本はディズニーランドみたいなものなんですよ。国内はディズニーランド、その門番は米兵、そして沖縄は外にある。リアルじゃない世界に日本人は戦後70年ひたってきた。だから今、集団的自衛権の問題にしても、そもそもの議論の土壌ができあがっていないから不毛な論争になってしまう。だけど『ドローン・オブ・ウォー』には、ゲームのような現実の先に、確かにリアルがあるわけ。そこが日本の状況とは180度違う。決定的に違う。

多くの人が歴史を知らなさすぎるし、興味もなさすぎる。平和を訴えるのに、そこにどういう歴史があったのかを知らずにいるのは空疎ですよ。

―猪瀬さんはしばしば「戦後日本=ディズニーランド」という指摘をしています。それは紛れもない事実だと思いますが、昨今の安倍政権の強硬な政治姿勢などに状況の変化を感じている国民は少なからずいるのではないでしょうか? だからこそ、国会前にあれだけ多くの、広い世代の人々が集まってデモ運動を行っている。

猪瀬:問題になっている安全保障法案にしても集団的自衛権にしても、実際のところ世界から日本に期待されているのは、アメリカの補助ですよ。ですから、例えば『ドローン・オブ・ウォー』で描かれているような戦争状態には日本はならないと思います。

―すると、ディズニーランド的な日本はこれからも残り続ける?

猪瀬:アメリカ全体の戦略の中に日本も組み込まれていますからね。日本が単独で全てを賄えるような軍事費を捻出しようとすれば20兆円規模になってしまう。現在の日本の年間軍事費がGDPの1%にあたる5兆円で、それではとても足りないわけです。安倍さんは一連の政策をあたかも自分で考えているように言っているけれど、アメリカから要求されたので受け入れるしかなかったというのが事実だと思います。日本は戦争に負けて、軍隊を解体させられて、独自に軍隊を持っちゃいけないと言われた。けれども朝鮮戦争が勃発して、中国やソ連に対する「反共の防波堤」(共産主義国家を牽制する役割)になれと言われてやってきただけ。今回の集団的自衛権の議論も、アメリカの戦略配備のうちどのくらいを分担するかという話にすぎないと私は思います。日本は主権が制限されているんです。

―そうですね。

猪瀬:無理して自立したところを見せようと思って、やられてしまったのが太平洋戦争。だから戦後は、アメリカにくっついていたほうがコストがかからなくていいという発想になったわけですよ。EUの場合、イギリスもフランスもイタリアも人口はだいたい6000万人くらいで日本の半分でしょ。ドイツが8000万人くらい。でもNATO(北大西洋条約機構)として結束できるから、アメリカや中国に対抗できる。でも日本は孤立しているから、やはりどこかでアメリカと同盟関係を結んでいかなれば立ち行かないです。

―その限られた選択肢の中で国の行き先を考えなければいけないことを考えると、しんどいですね……。

猪瀬:そこで問題になってくるのがやはり、70年間ディズニーランドに居続けてしまったことなんですよ。どうしても日本人が戦争を考えようとすると『宇宙戦艦ヤマト』の世界になっちゃうんだよね。

―戦争をファンタジーの中でしか描けないということでしょうか?

猪瀬:例外的に沖縄には存在しているけれど、戦争を考えるためのリアリティーがないわけです。リアルを掴めれば、国家間の諸関係の中でどのくらいまでやっていいのか、あるいはいけないのかの見極めができる。でも、国民はいわゆる「抑止力」の概念をわかってないでしょ。これだけの軍備を持っているぞと示すことで、戦争を起こさないようにするのが抑止力だから。

『ドローン・オブ・ウォー』 ©2014 CLEAR SKIES NEVADA,LLC ALL RIGHTS RESERVED.

―つまり軍事力の所有を前提としている。

猪瀬:アメリカとソ連が核兵器をお互いに持っていることが抑止力となって、冷戦が成立した。今回の集団的自衛権も、「アメリカと日本が組んでいますよ」という外国へのプレゼンテーションでもあって、そうすることで中国やロシアへの牽制にもなる。見せることで国家間のバランスを保つ。そういう抑止力の存在を、日本人はディズニーランドにいるからわからないんです。

―しかしその一方で、今も国会前でデモが行われています。いささか純粋でナイーブすぎるアクションかもしれないけれど、平和を希求する気持ちは誰にでもあるものです。

猪瀬:デモ自体を否定はしません。でも、多くの人があまりにも歴史を知らなさすぎる。岡本喜八監督の『日本のいちばん長い日』(御前会議で降伏が決まってから玉音放送がラジオで放送されるまでの、終戦の一日を描いた作品)が8月15日にNHK-BSで放送していたでしょう。今年、そのリメイク作品が公開されたので渋谷の映画館に行ったんだけど、客席に白髪の混じった観客しか見えないんだよね。

―若い人がいない。

猪瀬:映画館の様子と、若者たちの歴史に対する無関心を直接結びつけるのは拙速だけれど、やっぱり歴史を知らなさすぎるし、興味もなさすぎる。平和を訴えるのに、そこにどういう歴史があったのかを知らずにいるのは空疎ですよ。僕だって戦後生まれだから、今まで話したようなことを本当には知り得ない。でも、例えば岡本喜八の映画を何度も見たり本を読むことで、だんだんと歴史がわかってくるわけですよ。

学生運動のとき、自分たちがやっていたデモ行進よりも、普通のサラリーマンやおばちゃんが憂さ晴らしをしているパチンコ屋の日常風景の中にこそ、本質があると思ったんです。

―学生時代の猪瀬さんは、信州大学全共闘議長として新左翼学生運動に関わってらっしゃいますよね。もしも今の若者たちがやっている運動が、1960年代に起こった社会運動を歴史的に経たものだとするなら、そこにはなんらかの共通点もあるのではないでしょうか?

猪瀬:僕は自分たちの運動を新左翼運動だったとは思っていません。全共闘というのは反日共系(1956年以降に学生運動が分裂して誕生した日本共産党と対立する組織)で、反帝国主義、反スターリン主義を謳っていたわけで、つまりニューウェーブだった。それにも難点はあって、それこそが僕が作家になるきっかけでもあるのですが……。つまり、僕は、単に学生が騒いでいるだけだなと思っていました。

―というと?

猪瀬:新宿でデモ行進をやっているときに、喉が乾いたので通り1つ隔てたパチンコ屋に入ったんですよ。当時は自動販売機が少なかったから、店内で売っているコカコーラが飲みたくて。それで店に入ると、普通のサラリーマンやおばさんがちんちんじゃらじゃらパチンコをやっているわけ。それが「日常」なんだよ。通りの向こうで騒いでいる学生たちと、パチンコ屋の中の日常のどちらが本当なんだろうか? と思ったときに、私は学生が騒いでいるほうは、本当じゃないなと思ったんです。そういうところから、人は作家になっていくのだと思うんだけど。

―状況を客観視できる資質ということですか?

猪瀬:本質を見出す能力。学生運動の時代においても、日常性のあるパチンコ屋の風景こそが本質だと思ったんです。だって学生は社会を知らないじゃない。あなただって学校を出て社会に出たら、いろんなことがわかったでしょ? お金を稼ぐのがいかに大変か、とかさ。それを経験した人たちがパチンコをやって、少し憂さ晴らしをしているわけですから、そっちのほうが社会なんですよ。

―言い方を変えれば、そこにリアリティーがあったということですね。

猪瀬:学生が騒いでいるのは、社会の表層にあるいろんなものにかぶれているから。それはそれでいいんです。持て余しているんだから。持て余しているものは爆発すればいいし、そこに暴走する若さならではのパワーがある。でもそれだけはやっぱり、世の中は変えられない。どこに言葉を届けるべきかを考えたら、日常に向かって言葉を届けないといけない。日常性の中には、日本的なもの、伝統的なもの、そしてそもそも今の社会を形作っているものの起源があって、それを考えていく必要があると思います。

繰り返し繰り返し、次の日がやって来るというのが日常性。この映画はおそらくはじめて、戦争が日常の中にあるってことを表現しているんですよ。

―『ドローン・オブ・ウォー』に話を戻すと、本作は一人のアメリカ兵の日常と非日常の境界線が失われた世界を描いています。そこでは、猪瀬さんの言う、届けなければいけない日常すらも曖昧になっている。私はそこに時代の変化を見出しましたが、そういった困難な時代に、我々は何ができるかを考えたいとも強く思います。

猪瀬:平和っていうのは息苦しいんですよ。だってドラマがないんだから。ただ単に男の人と女の人が出会って恋愛しましたというだけでは足りないんだよね。そこからもうちょっと違うものが見えてこないといけないはずなんです。最近の文学の主題は「自分の半径数メートル」みたいものになっているけど、そこでは国家の存在が消えてしまっていますよね。日常というものが、どこかで国家につながっているということをもっと描かないといけないなと感じますよ。そう考えると、やっぱり世界を構築しているのは戦争であり、生存競争であると言わざるを得ない。そのことを見えるようにしないといけないんです。つまり日常とは、ドローンからミサイルを撃つことで成り立っている日常でもあるということ。それを否定しようがないってことを、あの映画は示しているんですよ。

『ドローン・オブ・ウォー』 ©2014 CLEAR SKIES NEVADA,LLC ALL RIGHTS RESERVED.

―すると、日本は敗戦以前のような生存競争の状況を取り戻さないといけないということになるのでしょうか?

猪瀬:少なくとも、リスクを選択して平和を作っているという意識を持たないとだめだよね。「平和! 平和!」と叫んでも平和は掴めない。そして平和を獲得するために支払うべきコストを考えて、バランスシートに載せないといけない。それをやらなかったから、戦後日本はディズニーランド化したんだよ。矛盾に目を背けてきたわけですよ。『ドローン・オブ・ウォー』の主人公が悩む矛盾はそれとは異なる性質のものだけど、ゲームみたいなモニターの向こうにリアルがあることを知っていて、そのギャップを感じているわけでしょう? しかも元戦闘機乗りで現実の戦場を知っているから、それは頭がおかしくなりますよね。

―現代の戦争の先端よりも、少し過去に生きている人を描いているということですね。

猪瀬:この主人公は戦争の歴史を背負っている。そして、その転換点を知っているからこそギャップを感じているんだよ。この人がいなければ、過去の戦争と、現在の戦争の違いを説明できない。その前提があるからこそ、この映画は未来のイノベーションを示唆できる。人工知能が導入されて、人間不在の一方的な戦争が実現するとしたら、未来の戦争はもっと呪われたものになるだろう、というね。

―だから、けっして明るい結末の映画ではないですね。

猪瀬:相当過酷な戦闘描写のある『プライベート・ライアン』だって、実体的な世界が描かれているからこそヒューマンドラマになっている。でも、『ドローン・オブ・ウォー』が描く世界はモノトーンだよね。でも、日常性というのはそういうものなんです。繰り返し繰り返し、次の日がやって来るというのが日常性。この映画はおそらくはじめて、戦争が日常の中にあるってことを表現しているんですよ。

- 作品情報

-

- 『ドローン・オブ・ウォー』

-

2015年10月1日(木)からTOHOシネマズ六本木ヒルズほか全国公開

監督・脚本:アンドリュー・ニコル

出演:

イーサン・ホーク

ブルース・グリーンウッド

ゾーイ・クラヴィッツ

ジャニュアリー・ジョーンズ

配給:ブロードメディア・スタジオ

- プロフィール

-

- 猪瀬直樹 (いのせ なおき)

-

作家。1946年、長野県生まれ。87年『ミカドの肖像』で第18回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。『日本国の研究』で96年度文藝春秋読者賞受賞。以降、特殊法人等の廃止・民営化に取り組み、2002年6月末、小泉首相より道路公団民営化推進委員会委員に任命される。その戦いを描いた『道路の権力』(文春文庫)に続き『道路の決着』(文春文庫)が刊行された。06年10月、東京工業大学特任教授、07年6月、東京都副知事に任命される。2012年12月、東京都知事に就任。2013年12月、辞任。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-