東京オペラシティ アートギャラリーにて、20世紀後半に韓国で育まれてきた挑戦的な抽象絵画を紹介する展覧会『単色のリズム 韓国の抽象』が開催されている。欧米の抽象絵画とは趣の異なる韓国の抽象は、この数年、世界のアート関係者からも熱い視線を注がれてきた。今回の展覧会では、話題が先行しながらも、日本では実物に触れる機会が少ない状況にあったこの領域の魅力を、幅広い世代の画家の代表作を通して見せている。

1970年代に隆盛した「単色画」を代表とするその絵画の特徴を、「日常の行為に根ざした、肌合いの良い抽象であること」と語るのは、展覧会の担当学芸員・野村しのぶだ。一見静謐な画面には、よく見ると生活に直結した行為の反復の美や、素材が与える親密さの感覚がある。日本による統治時代から朝鮮戦争を経て、民主化にいたる過酷な社会状況のなか、画家たちが抽象画に託したものとはなんだったのか。野村に話してもらった。

1970~80年代当時、日本ではいまよりもっと当たり前に、韓国の作家の展覧会が開かれていたんです。

―今回は韓国の抽象絵画の展覧会と聞いて、すこし意外な印象を受けました。

野村:たしかに唐突に感じる方は多いかもしれませんね。ただ、私たちにとってこの展覧会は、長年やりたい企画だったんです。というのも、東京オペラシティ アートギャラリーの収蔵品の柱のひとつが、韓国、そして東洋の抽象絵画だからです。

東京オペラシティ アートギャラリーの最大の特徴は、収蔵している約3500点のコレクションが寺田小太郎というひとりのコレクターの寄贈からなる点です。韓国の抽象は、そんな彼がずっと注目してきた分野なのです。

―寺田さんはなぜ、このジャンルを重点的に集めたのでしょう?

野村:現代の私たちにはあまり実感がありませんが、寺田さんが積極的に美術の現場を見て回っていた1970~80年代当時、日本ではいまよりもっと当たり前に、韓国の作家の展覧会が開かれていたんです。2000年代以降、国際化がさらに進むなかでこの動きは目立たなくなっていくのですが、それ以前は、日韓の美術界に盛んな交流があったんですね。

―つまり、寺田さんのような当時の美術の目撃者にとって、韓国の抽象は身近なジャンルだったわけですね。一方で、韓国の抽象、とくに今回も大きく扱われている70年代に開花した「単色画」と呼ばれる領域は、近年、世界のアートシーンでも人気を博していると聞きます。この認知の広がりも、今回の開催の背景にはあるんでしょうか?

野村:大いにあります。単色画が世界で評価を高めているというニュースは、日本にも届いていましたが、実物を見たことがない人は多いのではないかと思います。そんななかで、「韓国の抽象とはどんなものなのだろう」という興味が湧き上がっているのではないかとの思いもあり、今回、いよいよ開催となったわけです。

日々の営みに通じる「反復」の積み重ねによって、はじめて到達できる洗練を見せてくれる。

―単色画の人気が高まった具体的なきっかけはなんだったのですか?

野村:大きかったのは、2013年に韓国系アメリカ人のジョアン・キーという研究者による『Contemporary Korean Art』という本が出版されたことです。この書籍は、単色画の形成を描いたドキュメンタリーとしても優秀で、はじめてこのジャンルに触れる人にも、わかりやすく書かれていました。

この本を契機のひとつとして、韓国は2015年の『ヴェネチア・ビエンナーレ』の開催時期に合わせて、大きな会場を舞台に単色画の美しい展覧会を開き、世界の美術関係者に驚きを与えました。アートの動きにとって、文献の持つ意味はとても重要だと感じさせる事例ですよね。

ジョアン・キー『Contemporary Korean Art』(2013年)

―西洋の抽象画しか知らない人たちには、とても新鮮だったでしょうね。

野村:自国の文化を、整理された言葉と物語できちんと伝えていこう、という意思によって、この展開は生まれたのだと思います。誰かに発見されるのを待つのではなく、自分たちの財産を積極的に発信していく。そのあたりは日本も見習うべき部分があるかとも思います。文化発信の視点で、今回の展示を見るのも面白いですね。

戦前に日本式の教育を受けた人たちを第一世代として、展覧会全体を緩やかに三世代に分けて紹介しています。

―あらためて、韓国の抽象とは、どういった背景から生まれたのでしょうか?

野村:あらゆる領域と同じように、この領域も美術に限らない、さまざまな影響から形成されたもので、なかなか源流は指し示せません。強いて言うならば、戦前に日本式の教育を受けた人たちを、その起点に置くことができると思います。今回の展覧会では彼らを第一世代として、展覧会全体を緩やかに三世代に分けて紹介しています。

1910~45年まで、韓国は日本の統治下に置かれましたが、そこで多くの韓国人学生が日本の大学で学びました。本展の出品作家のキム・ファンギやイ・セドクらは、この世代に当たります。彼らは日本で、同時代の西洋の抽象画に触れ、大戦後はアメリカやヨーロッパにも渡りながら、今回紹介しているような抽象の流れを生み出す源流となりました。

キム・ファンギ(金煥基)『作品 20-V-74』(1974年)福岡アジア美術館蔵

―韓国の画家にとって、西洋の抽象画はどんな風に受け止められたのでしょう?

野村:日韓の当時の状況を思えば、西洋の抽象に対する距離感は、日本人画家とさほど差がなかったのではないかと思います。アメリカの抽象表現主義はもちろん、韓国の画家により大きな影響を与えたのは、フランスを中心とした抽象絵画運動「アンフォルメル」でした。イ・セドクは当時からかなり意識的にこの動向を取り込み、渡仏してその生きたシーンに触れつつ、情報を次の第二世代に伝える役目も果たしました。

―第二世代になると、社会状況がまた違ってきますよね。

野村:この世代は、幼いころに日本式の教育を受けたものの、戦後は新しい大学のあり方のなかで、西洋画を学んだ人が多い世代です。のちに「単色画」と呼ばれることになるジャンルは、この世代の人たちを中心に生まれました。一方で彼らは、1950年に始まる朝鮮戦争の影響もあって、長いあいだ満足に制作をできなかった世代でもあります。

―日本では「もの派」の代表作家として有名なリ・ウファンも、この世代ですね。

野村:リ・ウファンの存在は非常に大きくて、彼は1956年に来日したあと、制作と並行して韓国の美術雑誌に日本の状況を寄稿しました。当時の韓国の作家は、幼少期に日本語教育を受けたため、海外の情報を得るために日本の『美術手帖』や『みづゑ』のような雑誌、あるいはリ・ウファンの記事を頼ったようです。苦労しながら情報に触れるなかで、作家同士の交流や、のちに「単色画」としてまとめられる動きが生まれます。

リ・ウファン(李禹煥)『風と共に』(1989年)東京オペラシティ アートギャラリー蔵

野村:そして、ソ・スンウォンやチェ・ミョンヨンらの第三世代は、1953年の朝鮮戦争の休戦後に教育を受けた比較的新しい世代です。彼らは日本を経由した情報とともに、直接海外の情報に触れられた世代で、抽象の歴史を継承して、現在はシーンを牽引する存在となっています。

ソ・スンウォン(徐承元)『同時性 99-828』(1999年)三重県立美術館蔵

チェ・ミョンヨン(崔明永)『平面條件 99115』(1999年)三重県立美術館蔵

生活との近さは、韓国の抽象を見るひとつのキーワードだと思います。

―その三世代にわたる作家に一貫した特徴があるとすれば、それはどこにあるのでしょうか?

野村:なかなか一言では言い表せない多様性のある領域ですが、共通して指摘できるのは、素材に対する微細な感覚と、日々の営みに通じる「反復」の積み重ねによってはじめて到達できる洗練を見せてくれること。頭でガチガチに考えた抽象ではなく、日常の行為に根ざした肌なじみの良い抽象。それが、韓国の抽象の大きな魅力だと思います。

―具体的には素材の用い方などでしょうか?

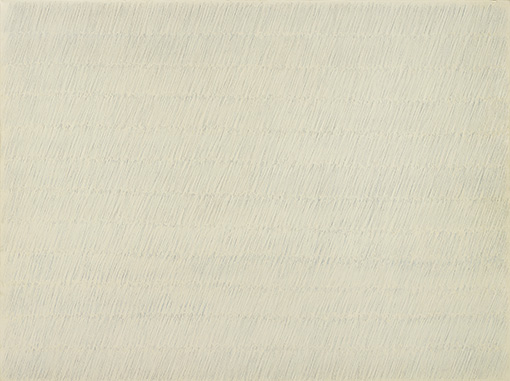

野村:出品作家のなかには、従来は水墨画の支持体などに用いられた伝統的な素材、「韓紙」を新しい方法で使った作家がみられます。チョン・チャンソプの絵画は、梳いた韓紙を水に戻して糊状にし、それを画面に広げて定着させたものです。

チョン・チャンソプ(丁昌燮)『楮(Tak) No.87015』部分(1987年)広島市現代美術館蔵

野村:また、もともと水墨画を描いていたクォン・ヨンウは、早々に墨を捨てて、韓紙を破いたり、丸めて貼ったりして、紙に対する行為だけからなる作品を制作しました。

クォン・ヨンウ(権寧禹)『無題』部分(1982年)個人蔵、シアトル

野村:つまり、既存の表現の土台でも、単なる郷愁でもなく、自分たちによる韓国独自の新しい現代美術を作るために、伝統的な素材を転換した。この伝統と新しさの融合から、韓国の抽象に特徴的な肌なじみの良さが生まれています。それは韓紙だけではなく、リ・ウファンの絵画に使われた岩絵具の粒子の綺麗さなどにも言えます。

―素材感の重視が、欧米の抽象画に比べて韓国の作品にはよく表れている。

野村:もちろん、西洋の抽象画がすべて理詰めというわけでありませんが、比較した場合にはそのように言ってもいいと思います。なぜ、それらが「生活に根ざした」と言えるかというと、そこにもうひとつの「反復による修練」の側面が絡んでいます。たとえば、パク・ソボによる鉛筆の反復の線で描かれた『描法 No.27-77』のような作品は、単色画の代表的な例ですが、これは息子さんが字の練習をしている光景から発想されたそうです。

パク・ソボ(朴栖甫)『描法 No.27-77』(1977年)福岡アジア美術館蔵

パク・ソボ(朴栖甫)『描法 No.27-77』(1977年)部分 / 下地の白が乾かないままの状態で鉛筆の線が描かれている

野村:リ・ウファンも「線より」シリーズについて、子ども時代にしていた書の練習に立ち返ったような作品である、と語っています。私たちも幼いとき、線をはらったり、点を打つ訓練をしましたよね。彼らの絵の多くは、こうした日常の修練の延長線上に生まれてきたものです。

最近では、美術に限らずビジネスでも、「反復」は発展性のないものとして捉えられがちですが、韓国の抽象には「反復による修練」からしか生まれない洗練がある。展覧会タイトルに「リズム」の言葉を使ったのも、その理由からです。

―アメリカの抽象表現主義や、その後のミニマルな絵画は、たしかに理論から構築された部分も大きいですが、韓国の抽象の土台には「生活」があるんですね。実際にパク・ソボの韓紙を使った作品などに向かうと、どこか住環境のなかにいるような身体感覚も覚えます。

野村:和紙と同じで、韓紙も障子といった住宅の素材に使われますしね。クォン・ヨンウも、子どものころに見た障子越しの朝日の光景などから、韓紙を意識的に使ったと語っています。生活との近さは、韓国の抽象を見るひとつのキーワードだと思います。

彼らは「人間とはなにか」という問いを超えた境地を目指していた面があると思います。

―一方で気になるのは、さきほど「満足に制作できなかった」とあったように、韓国ではどの世代にも共通の背景として、厳しい社会状況があったということです。そのなかで、彼らが一見、社会や政治とは無縁に思える表現をしたのはなぜだったのでしょう?

野村:想像するに余りある、過酷な状況だったと思います。今回、展覧会の開幕にあたり出品作家のパク・ソボが来日して下さったのですが、思い通りにならない状況のなか、政治に感じていた憤りでどうにかなりそうな自分を壊すために絵を描いていたと語っていました。はっきり言って具象絵画では収まらなかったと。

実際に、韓国は長いあいだ軍事政権下にあったため、先進的な思想を持つ画家たちは苦しい立場を生きなければいけませんでした。また、「民衆芸術」という、具体的に社会的なモチーフを描く政治色の強いアートの伝統があって、抽象画家たちは彼らからあまりにも政治性がないと批判されもした。二重の批判を受けていたんです。

―その厳しい環境下で、なぜ彼らは抽象絵画を描き続けたんでしょうか?

野村:すこし踏み込んだ言い方をすれば、政治云々や、「人間とはなにか」という問いを超えた境地を目指していた面があると思います。反復による修練を通して、表現の作為性から解放されたり、自分を素材と一体化させたり、なににも囚われない「無」の状態。チョン・チャンソプは自筆のノートに、「描かずとも描かれ、作らずとも作られるもの――すなわち、それが私の願望である」と書いていますが、この言葉は韓国の抽象を考える上で重要だと思います。

生き抜くために必死に描いた抽象絵画。その画面には、身体に訴えかける微細な運動性や洗練が詰まっています。

―彼らの作品は、1970年代当時、どのように日本に紹介され、受け止められたのでしょうか?

野村:当時の日本の反応で面白いのは、静謐な画面にもかかわらず、非常に生々しいものに見えた、との評があることです。それをいま、どう解釈するかと考えると、たとえばチョン・チャンソプの韓紙の作品などは、たしかにとても「生」な状態に感じられたと思います。当時は日本でも、もの派などで作為性の問題が扱われていましたが、韓国の抽象はその作為性のあまりの無さによって、驚きを与えたのではと考えられます。

韓国の抽象を「モノクローム」の概念で捉えた『韓国・五人の作家、五つの〈白〉(ヒンセク)』(1975年、東京画廊)図録

―そうした接触が、その後の日本の美術に与えた影響という点はどうですか?

野村:多くの機会によって韓国の現代美術が紹介されていたにもかかわらず、単色画の動向は2000年代までほとんど意識されていなかった。もちろん個別の影響は無数にあったでしょうが、当時、彼らを集合的なインパクトとして見ることはあまりなかったと思います。実際、いまもこうして、欧米から再輸入されるかたちで見ているわけですが、だからこそ、まとめて見られる今回の展示は貴重とも言えます。

―いま、韓国の抽象を見直すことは、戦後の日本の美術史を振り返る機会にもなるかもしれないですね。最後に、この領域に馴染みのない観客は、どんな視点から展示を見るといいでしょう?

野村:抽象絵画というと、多くの人にとって、どう見ていいかわからない、尻込みしがちなジャンルだと思います。しかし、今回来てくださるお客様は、顔を画面に近づけて細部を見て、全体を見て、と繰り返しながら、見ることをとても楽しんでいらっしゃるようです。素材感や、日常の延長にある反復のかたちを入口にして、拒絶感のない抽象として見てもらえると思います。

それから、写真での再現がほとんど不可能なジャンルでもあります。いまは実物を目にしなくても、情報だけで作品体験が済むような時代になっていますが、私自身、今回実物を見ることの楽しさや喜びをすごく感じているんです。

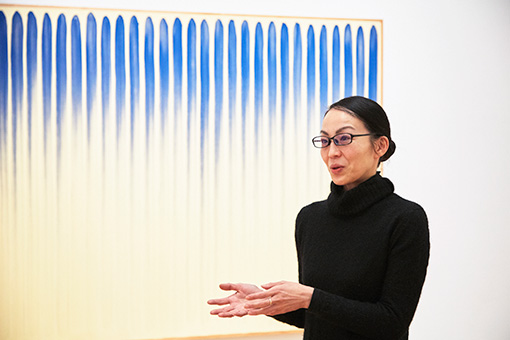

本展のフライヤーにも使用されているリ・ウファン(李禹煥)の作品の前で

野村:韓国の作家たちが、生き抜くために必死に描いた抽象絵画。その静かな画面は、身体に訴えかける微細な運動性や洗練が詰まっていて、じつはとても饒舌です。実物を通して、それを多くの方に感じていただければと思います。

- イベント情報

-

- 『単色のリズム 韓国の抽象』

-

2017年10月14日(土)~12月24日(日)

会場:東京都 初台 東京オペラシティ アートギャラリー

時間:11:00~19:00(金、土曜は20:00まで、入場は閉館の30分前まで)

出品作家:

キム・ファンギ

カク・インシク

イ・セドク

クォン・ヨンウ

チョン・チャンソプ

ユン・ヒョングン

ソ・セオク

パク・ソボ

チョン・サンファ

ハ・チョンヒュン

リ・ウファン

チェ・ミョンヨン

ソ・スンウォン

イ・ジョンジ

イ・ガンソ

キム・テホ

チェ・ウンギョン

イ・インヒョン

ユン・ヒチャン

休館日:月曜

料金:一般1,200円 大学・高校生800円

※中学生以下無料

- プロフィール

-

- 野村しのぶ (のむら しのぶ)

-

自由学園、東京造形大学卒業後、展覧会企画会社を経て2004年より東京オペラシティ アートギャラリーに勤務。担当した主な展覧会に『アートと話す/アートを話す』(2006)、『伊東豊雄|建築 新しいリアル』(2006)、『都市へ仕掛ける建築 ディーナー&ディーナーの試み』(2009)、『エレメント 構造デザイナー セシル・バルモンドの世界』(2010)、『さわ ひらき Under the Box, Beyond the Bounds』(2014)、『ザハ・ハディド』(2014)、『サイモン・フジワラ ホワイトデー』(2016)。

- フィードバック 26

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-