2022年9月、闘病中の坂本龍一は一本の映画を制作した。コンサートドキュメンタリー映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』は、坂本が「日本でいちばん音がいいスタジオ」と高く評価していたNHK509スタジオで8日という撮影期間で制作。ピアノを弾く坂本だけを映したシンプルな作品だが、単に演奏を記録した映像ではない。

そこからは坂本龍一という音楽家がどんなふうに音楽に向き合っているのか、どんなふうにピアノと語り合っているのかが伝わってくる。丁寧に演出されていて、1本の映画としての密度を持った作品だ。坂本から声をかけられて監督を務めたのは映像作家の空音央。空音央は、どのようにして作品に取り組んだのか。撮影や音響へのこだわり、そして本作を貫くテーマについて話を聞いた。

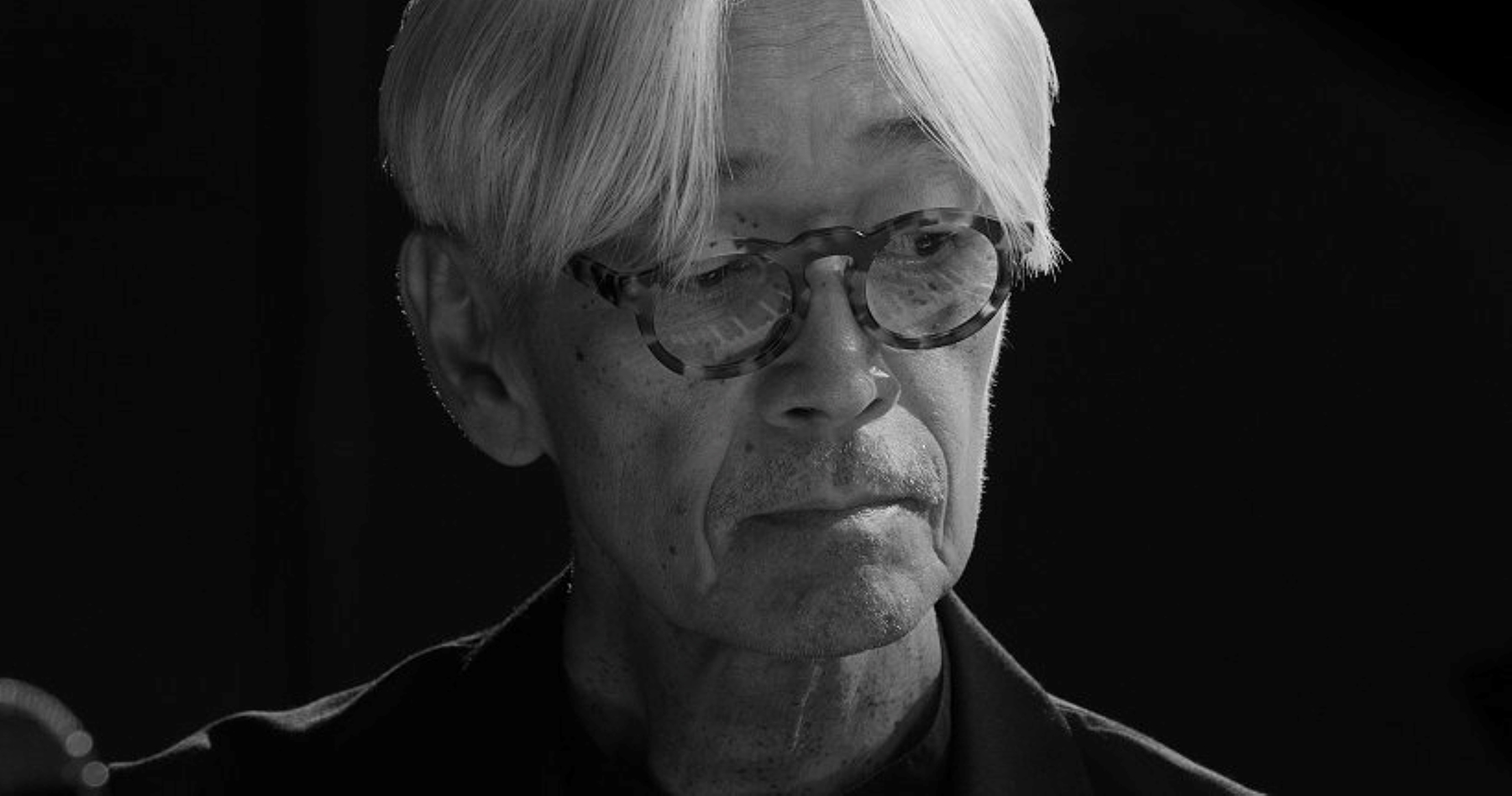

坂本龍一(さかもと りゅういち) / Photo by zakkubalan ©2022 Kab Inc.

1952年東京生まれ。1978年に『千のナイフ』でソロデビュー。同年、Yellow Magic Orchestra(YMO)を結成。散開後も多方面で活躍。2014年7月、中咽頭がんの罹患を発表したが、2015年、山田洋次監督作品『母と暮せば』とアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督作品『レヴェナント:蘇えりし者』の音楽制作で復帰を果した。2017年春には8年ぶりとなるソロアルバム『async』を発表。2023年3月28日、逝去。同年1月17日、71歳の誕生日にリリースされたアルバム『12』が遺作となった。2024年4月26日より、最後のピアノソロ演奏を記録した最初で最後の長編コンサート映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』が109シネマズプレミアム新宿で先行公開中。

坂本龍一の「最初で最後の長編コンサート映画」はどのように構想されたか

―『Ryuichi Sakamoto | Opus』を拝見して、スタッフ全員が心血を注いで映画に挑んだことが伝わってきました。「坂本龍一という音楽家をどのように映像に残すのか」という難しい仕事に全力で取り組み、見事な成果をあげています。本作は坂本さんからの依頼でスタートしたそうですが、映画の内容に関して坂本さんから何かリクエストや提案はありましたか?

空:自分が頼まれた仕事は、ある意味シンプルでした。病気のため、2時間ぶっ通しで演奏をしなければならない通常のコンサートがもうできない状態なので、映画という媒体を通して視聴者がコンサートを擬似体験できるような「コンサート映画」をつくってほしい、というものでした。

自分からは「スタッフと映画の準備をするためにセットリストは早めに決めてほしい」というお願いと「淡々とした気持ちで映画を締めくくるために最後の曲を“Opus”にするのはどうか?」と提案したこと以外、何も口出しはしませんでした。

映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』ティザー映像

―映画をどのように構成/演出するかについて、監督はどのように考えていたのでしょうか。

空:最終形態が映画になるということなので、多少は物語的な構成が必要かもしれない。インタビューや舞台裏、もしくはアーカイブ映像を入れたほうがいいのではないかと少し悩みました。

しかし、コンサートに行く人のほとんどはその演者を目当てに行くか、もしくは演者のことは何も知らなくても誰かに連れられて行って、演者の音楽をまったく聴いたことがなくても演奏に感動することはあると思います。最終的には、尊厳のあるコンサートをちゃんと記録するのがベストだと思い、演奏以外は一切入れないと決めました。

映画の核となったのは「身体性」。その撮影プランを語る

―余計な情報を入れないストイックな作品ではありますが、映像ひとつとっても緻密なプランが練られていることが伝わってきました。たとえばモノクロームの映像にしたことで、映像が研ぎ澄まされて坂本さんの動きや音に集中できます。カメラワークや照明にも強いこだわりを感じました。

空:物語はなくとも、映画の核となるテーマのようなものを探しました。今回は坂本が通常のコンサートができない身体だったことからはじまった企画だったので、映画の核は「身体性」にしました。映画のスタイルや撮影方法はすべてその核の下流にあります。

モノクロを選んだのは、演奏中の表情や体のうねり、空間で振動する音、肌とキーの質感、ピアノという物体と坂本龍一の身体から出てくる音楽、これらに焦点がいくようにするには色彩情報は邪魔だと思ったからです。そうすることによって画面に統一感が出て、ピアノと演者の身体が一体化するような瞬間がつくりだせないかと思いました。

映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』より ⓒKAB America Inc. / KAB Inc.

空:また、モノクロにすることで画面に抽象性が増し、画面上でリズミカルに動く光と影を楽しむ「映像の本質的な喜び」みたいなものに近づけられないかな? とも考えていました。“Tong Poo”をあそこまでアップで撮影したのは、それが理由です。

―坂本さんの演奏はピアノと対話しているようでした。坂本さんの表情の変化、そして独立した意思を持った生きもののように見える指——そういった坂本さんの身体の動きを通じて、見えない音楽がフィルムに映し出されているようにも感じたのですが、カメラマンのビル・キルスタインさんとどのように撮影のプランを練ったのでしょうか。

空:まず、完成されたセットリストを坂本が練習している姿をiPhoneで撮り、それらを見ながら、ビルとコンサートを体験する際の観客の心象風景、あるいは主観的な視点を想像しました。

コンサートでは演者から遠く離れたところに座っていても、音楽に引き込まれると演者との距離が縮まったり、大勢の観客がいるにも関わらず、とても親密な時間が流れる場合がある。その逆で、音楽によって広大な風景が見えるような現象もあるよね、とビルと話し合いながら、カメラのアングルや動きを決めていきました。

映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』より ⓒKAB America Inc. / KAB Inc.

―ビルさん以外に、映画監督の小田香さんとカメラマンの石垣求さんが撮影に参加されています。3人の視線が混ざり合うことで映像の表情が豊かになっているように感じました。

空:現場では、坂本の体力の問題で休み休み演奏をしなければならず、8日間の撮影のあいだ、1日2~3曲、それぞれ2~3テイクくらいしか撮影できませんでした。さらに本当にいい演奏というのは一回性のもので、いつ何が起こるかはわかりません。

そこで、カメラポジションの大枠は事前に決めておきましたが、そのなかでの即興性を大事にしました。カメラオペレーターの3人には、撮影プランはあるけれど演奏中はとにかく音楽に反応してほしいと伝えました。音楽に突き動かされて心が惹かれるままに映像を撮ることを最優先事項にしたので、石垣さんや小田さんなど信頼できる感性の持ち主にチームに加わってもらったのです。

「映画だからこそ」見ることができる坂本龍一の姿、濃密な時間を記録した編集のマジック

―カメラマンの感情の動きがカメラの動きにつながる——まるで音楽と映像がセッションしているようですね。そうやって撮影した素材が、連続して行なわれたパフォーマンスのように編集されています。曲間のつなぎに細かく気が配られて、バラバラに撮られた素材でありながらそこに濃密な時間が流れている。編集作業ではどんなことを心がけましたか?

空:やはり、そこでも身体性を意識しました。坂本の演奏中の身体性。そしてそれに反応した、映像から伝わってくるカメラマンたちの身体性も考慮しながら、信頼しているドキュメンタリー編集者の川上拓也とともにカットをつなげていきました。

ビルは撮影の準備中に“Aqua”を一番気に入っていたのですが、映像素材を見た川上は「これビルが一番好きな曲でしょ?」と本人に会ったこともないにもかかわらず、画面を見ただけでズバリ言い当てました。それくらい、画面にビルの身体性が表れていたのでしょう。それを川上は敏感に読み取り、“Aqua”ではあまりカットを割っていません。

坂本龍一“Aqua”(YouTubeで聴く / Apple Musicで聴く / Spotifyで聴く) ⓒKAB America Inc. / KAB Inc.

―“Aqua”のカメラワークは音楽と一体化していて圧巻でした。どの演奏も緊張感に貫かれていて引き込まれますが、“Bibo no Aozora”の途中で坂本さんは一旦演奏をやめて再び弾きはじめます。そういうアクシデントを通じて坂本さんの素顔が垣間見えたりもしたのですが、このテイクを使ったのはどうしてですか?

空:“Bibo no Aozora”の途中、弾いていた即興を気に入らなかったのか、一回演奏をやめていろいろと和音を試します。整備された歩道から急に道のない暗い森のなかに迷い込むようなハプニングでしたが、ミスをすることによって逆に解き放たれ、ちゃんとした演奏ではなく、遊び耽っている姿がそこにはありました。

すると、どこかのタイミングでスッともと歩いていた道に戻ります。もちろん、そのあとにちゃんと最初から最後まで弾くテイクも撮影したのですが、あそこで和音を探求している姿はコンサートでは普通見られる姿ではなく、映画だからこそ見せられる作曲家の姿だと思いましたし、こうした瞬間を入ることで、この演奏がまさにそのとき、その場で起こった出来事だという印象を与えたいと思って残しました。“Happy End”のあとに続けて“Merry Christmas Mr. Lawrence”を弾く姿を撮っているのもそういう意図からです。

―ほかの曲は1曲ずつ演奏シーンが収録されているなかで、坂本さんが“Happy End”に続けて“Merry Christmas Mr. Lawrence”を弾いたときはハッとさせられましたが、あれは坂本さんの演奏を受けて生まれたシーンだったんですね。

2022年12月に配信されたピアノソロコンサート『Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022』より

音響と照明によって、坂本龍一の身体性はどのように表現されたか

―本作は音響も素晴らしかったです。録音を担当したZAKさんは、ピアノの音以外に、坂本さんの息遣いや指や足がピアノに触れる音も聞こえるようにミックスしています。まるで音を通じて坂本さんの生命を記録しようとしているようです。

空:グレン・グールドの録音に彼が漏らす歌声が微かに入っているように、意図的に指や足がピアノに触れる音や息遣い、ピアノのペダルの音などをあえて入れることで、坂本龍一とピアノの身体性を表現しようと思いました。

また晩年、坂本はピアノの音が減衰して無音になる境目をとても気にしているようでした。ピアノから発せられるサウンドが、空間のノイズに溶け込む境目のない瞬間をおもしろがっていたように思います。坂本の作品に長年関わっていたZAKさんにお願いして、減衰していく音を極限まで追えるような録音体制で挑みました。

ZAKが共同でミックスを手がけた坂本龍一『12』(2023年)収録曲。この曲は映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』でも演奏されている(Apple Musicで聴く / Spotifyで聴く)

―音響もまた身体性というテーマに沿ったアプローチだったのですね。

空:坂本が晩年探求していた「時間」のテーマも、じつは「身体性」からきていると思っています。もちろん、彼は若い頃から時間について興味はあったとは思います。ですが、本当に「時間」について考えはじめたのは坂本が初めての癌に罹患し、30代の頃から心に留まっていたポール・ボウルズが書いた「あと何回満月を眺めるか? せいぜい20回だろう。人は無限の機会があると思い込んでいる」という一節(※)に強く動かされたように、病気によって本人の身体の限界を感じはじめたからだと思います。

※編注:坂本龍一が音楽を手がけたベルナルド・ベルトルッチ監督の映画『シェルタリング・スカイ』(1990年)にあるセリフで、この一節は同作の原作者であるポール・ボウルズによって語られる。なお、この一節への坂本の思いは、自伝『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』(2023年、新潮社)のなかで綴られている(外部サイトを開く)

『async』(2018年)収録曲“fullmoon”には、ポール・ボウルズの一節をさまざまな言語で朗読する声が収録されている(YouTubeで聴く / Apple Musicで聴く / Spotifyで聴く) ⓒKAB America Inc. / KAB Inc.

―「時間」が経過すると「身体」は変化する。両者は密接に結びついていますね。

空:その「時間」というテーマに呼応して、照明の吉本有輝子さんと照明設計を考えるときに「1日の光の変化」というコンセプトを思いつきました。そして、曲ごとに「薄暮の光の感じ」「午後の低い日差し」「月のように見えるランプ」などと照明を考えたのです。そのことを坂本に伝えたら喜んでくれたようで、「この曲は朝っぽいかも。これは夜」と言いながら、プレイリストの曲順を入れ替えたりしていました。

―監督の演出が坂本さんに刺激を与えた。そういう点でも、本作は単なる記録映像ではなく、坂本さんと監督やスタッフがともにつくりあげた「映画」ですね。濃密な8日間だったと思いますが、撮影を通じて坂本さんの音楽について新たな発見はありましたか?

空:完成した映画を見ながら、坂本龍一は西洋と東洋、感情と理性など、さまざまな葛藤のなかで生まれる矛盾を音楽にする作曲家だと気がつきました。あと、やはり体の調子がいいときとは演奏が一味違うと感じました。演奏のテンポも違いますし、筋力で音を鳴らしているというよりは骨で音を鳴らしているような感じがしました。しかし、体は衰えても最後まで子どものような人だったと思います。よくも悪くもですが。

映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』より ⓒKAB America Inc. / KAB Inc.

- 作品情報

-

『Ryuichi Sakamoto | Opus』

『Ryuichi Sakamoto | Opus』

2024年5月10日(金)全国公開、109シネマズプレミアム新宿にて先行公開中

音楽、演奏:坂本龍一

監督:空音央

撮影監督:ビル・キルスタイン

編集:川上拓也

録音、整音:ZAK

製作:空里香、アルバート・トーレン、増渕愛子、エリック・ニアリ

製作会社:KAB America Inc. / KAB Inc.

配給:ビターズ・エンド

- プロフィール

-

- 坂本龍一 (さかもと りゅういち)

-

1952年東京生まれ。1978年、『千のナイフ』でソロデビュー。同年、Yellow Magic Orchestra(YMO)を結成。散開後も多方面で活躍。映画『戦場のメリークリスマス』(大島渚監督作品)で『英国アカデミー賞』を、映画『ラストエンペラー』(ベルナルド・ベルトリッチ監督作品)の音楽では『アカデミーオリジナル音楽作曲賞』、『グラミー賞』ほかを受賞。2014年7月、中咽頭がんの罹患を発表したが、2015年、山田洋次監督作品『母と暮せば』とアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督作品『レヴェナント:蘇えりし者』の音楽制作で復帰を果した。2017年春には8年ぶりとなるソロアルバム『async』を発表。2023年3月28日、逝去。同年1月17日、71歳の誕生日にリリースされたアルバム『12』が遺作となった。2024年5月10日より、最後のピアノソロ演奏を記録した最初で最後の長編コンサート映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』が全国公開される。

- プロフィール

-

- 空音央 (そら ねお)

-

米国生まれ、日米育ち。ニューヨークと東京をベースに映像作家、アーティスト、そして翻訳家として活動している。これまでに短編映画、ドキュメンタリー、PV、ファッションビデオ、コンサートフィルムなどを監督。2017年には東京フィルメックス主催の『Talents Tokyo 2017』に映画監督として参加。個人での活動と並行してアーティストグループ「Zakkubalan」の一人として、写真と映画を交差するインスタレーションやビデオアート作品を制作。2017年にワタリウム美術館で作品を展示、同年夏には石巻市で開催されている『Reborn-Art Festival』で短編映画とインスタレーションを制作。2020年、志賀直哉の短編小説をベースにした監督短編作品『The Chicken』が『ロカルノ国際映画祭』で世界初上映したのち、ニューヨーク映画祭など、名だたる映画祭で上映される。業界紙『Variety』やフランスの映画批評誌『Cahiers Du Cinema』等にピックアップされ、『Filmmaker Magazine』では新進気鋭の映画人が選ばれる「25 New Faces of Independent Film」の一人に選出された。現在、初の長編劇映画を制作中。

- フィードバック 88

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-