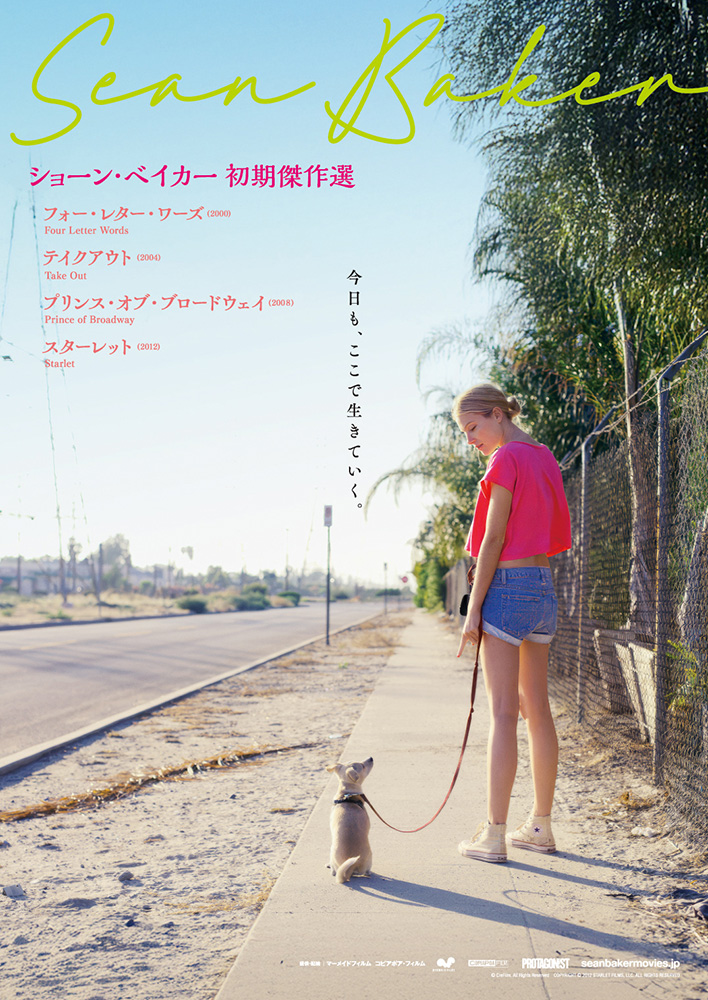

メイン画像:『プリンス・オブ・ブロードウェイ』© CreFilm. All Rights Reserved

物語に身を預ける90分、地図を広げるように、映画を通して世界を見てみよう——。映画批評家、常川拓也が映画作品を通して社会を見つめる連載コラム「90分の世界地図」。第2回目にスポットを当てるのは、ショーン・ベイカーの作品だ。監督のみならず、脚本、製作、編集にまで携わった『ANORA アノーラ』(2024年)が、『第97回アカデミー賞』5冠に輝いた快挙がまだまだ記憶に新しい。しかしなぜいま、ショーン・ベイカー? というのも、現在『ショーン・ベイカー 初期傑作選』として、日本初公開の4作品が全国の劇場で上映中、もしくはこれから上映される予定なのだ。

『ANORA アノーラ』は、ニューヨークのストリップダンサーがロシア人の御曹司と結婚したことで大騒動に巻き込まれる……という物語だったが、常川はショーン・ベイカーの作品を振り返り、「ハリウッドやブロードウェイなど一見華やかな響きを持つ街のすぐそばで疎外され、不当な烙印を押されたマイノリティに一貫して焦点を当ててきた」と指摘する。『初期傑作選』に含まれる『テイクアウト』と『プリンス・オブ・ブロードウェイ』では不法移民の苦境を、『スターレット』では偏見と差別に晒されるセックスワーカーを描いている。

連載第1回目では、タリバン政権から逃れたアフガニスタン難民の日常を描いた映画作品から、アメリカ社会の周縁に追いやられた人々について記した。今回も、ショーン・ベイカー作品を通して見えてくるのは、華やかな世界から追いやられた……ないしアメリカンドリームが朽ち果てたような場所にいる人々だ。約8年前に来日したショーン・ベイカーにインタビューした際の記憶を辿りながら、ショーン・ベイカーの世界への眼差しを紐解いていこう。

『ショーン・ベイカー 初期傑作選』:長編デビュー作から現在地へとショーン・ベイカーが歩んだ軌跡を辿る、日本初公開の貴重な4作品(『フォー・レター・ワーズ』、 『テイクアウト』、『プリンス・オブ・ブロードウェイ』、『スターレット』)が現在YEBISU GARDEN CINEMAで上映中で、全国でも順次公開される予定。

『ANORA アノーラ』の快挙と、インディペンデント時代からの一貫性

「Long live independent film!(インディペンデント映画よ永遠に!)」──『ANORA アノーラ』(2024年)で『第97回アカデミー賞』5冠に輝き、史上初めて個人として1作品で4部門のオスカーを受賞したショーン・ベイカーは、作品賞のオスカー像を掲げて壇上で快哉を叫んだ。一躍、映画界の寵児となった彼のルーツは、インディペンデントで手がけてきた初期の映画に遡ることができる。

『ANORA アノーラ』日本版ポスタービジュアル

ベイカーが生み出すキャラクターは象徴的な名前を持つ。『プリンス・オブ・ブロードウェイ』(2008年)では、路上で偽造品を売り捌くガーナからの不法移民の名はラッキーで、彼は突如育てることになった認知していない子どもにプリンスと名付ける。『スターレット』(2012年)では女性名を持つオスのチワワが登場し、『タンジェリン』(2015年)ではトランスジェンダーの娼婦がシンディ・レラ(シンデレラを思わせる)という名前を持っている。『タンジェリン』の公開に合わせて来日したベイカーにインタビューした際、「人物や物語が伝えようとしていることを感じさせるような意味合いのカラフルな名前だといい」と考えていること、そして次作『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』(2017年)ではムーニー(Moonee)──Moon(月)にee(その状態にあるものを表す語を造る接尾辞)──という再びユニークな名前の少女が現れることを教えてくれた。だからこそ、『ANORA アノーラ』の終盤で、アノーラとイゴールがお互いの名前の意味を話し合う場面は重要である。彼の映画は、インディペンデント時代から現在までつながっているのだ。

マイノリティに焦点を。実体験を持つ人々を起用する手法

ベイカーは、ハリウッドやブロードウェイなど一見華やかな響きを持つ街のすぐそばで疎外され、不当な烙印を押されたマイノリティに一貫して焦点を当ててきた。シスジェンダーの白人である彼は、外部の立場から敬意と責任を持ったうえで、自身とは異なる経験や視点を持ち込むために、実際にそのコミュニティで暮らす当事者をコラボレーターとして迎え入れる独自の映画製作スタイルを確立した。その原点が、マンハッタンの中華料理屋で配達員として働く中国人不法移民の苦境を詳らかにした長編第2作『テイクアウト』(2004年)と、第3作『プリンス・オブ・ブロードウェイ』にある。

『テイクアウト』© CreFilm. All Rights Reserved

『テイクアウト』でベイカーは、台湾出身のツォウ・シンチンと共同で監督を担うことで、中国系コミュニティの人々の生活を探求した。撮影で使用する料理店で実際に店長として働いていた女性をそのまま起用するとともに、コンサルタントとして重用。『プリンス・オブ・ブロードウェイ』でも、実際にマンハッタンの卸売街で出会った警備員のプリンス・アドゥを主役に起用し、彼から適切なキャスティングやロケ地探しの全面的な協力を得た。ベイカーは、実体験を持つ人々とともに語るべき人物や物語を共作していく手法を生み出したのだ。それを通して、彼は未知の世界を発見し、その見方を学ぶ映画作家である。

『プリンス・オブ・ブロードウェイ』© CreFilm. All Rights Reserved

社会問題を「ミクロのレベルで」個人の物語として扱う

ハリウッド的な三幕構成のような物語性よりも、登場人物に重きを置いた非線形的なストーリーテリングを好むベイカーは、ケン・ローチとダルデンヌ兄弟(※1)を「多大な影響を受けた巨匠」と認めた。とりわけ、彼らから「社会問題へのアプローチの仕方」を手本にしたという。

「彼らは、社会問題をマクロのレベルではなく、ミクロのレベルで個人の物語として焦点を当てている。大きなひとつのテーマを全体的に表現しようとするのではなく、ひとりの小さな人間の物語を通して巧みに取り組んでいくというやり方を学んだのです」(『タンジェリン』ショーン・ベイカー監督インタビュー「社会的な問題をマクロのレベルではなく一個人の物語を通して描くこと」より)

イタリアのネオレアリズモ(※2)に濃く影響を受けたベイカー版『自転車泥棒』(1948年)と言える『テイクアウト』で焦点が当てられる中国移民は、アメリカへの入国を仲介した密輸業者への法外な金利の借金返済に迫られ、1日で800ドルを調達するために、大雨のなかでも休みなく、配達員として自転車で街中を駆け回る。映画は、配達の繰り返しに注力することで、ときに配送遅れや注文違いで不満を抱いた客から無礼な暴言を浴びせられ、ときに人種差別的な危険にまで晒される配達員の積み重なるストレスを感じさせる。

これは、ケン・ローチが過労を強いられる宅配ドライバーの窮状に迫った『家族を想うとき』(2019年)に先んじて、ギグ・エコノミー(※3)の問題を取り上げていたとも言える。ローチは、すべてを携帯型電子スキャナーに翻弄される、この不安定な労働形態を「新しい種類の搾取」だと看破したが、合法的な永住権を得ようと妻子を中国において渡航してきた不法移民は、しかし高利貸しに多額の負債を負い、低賃金労働に隷属状態に置かれてしまうのだ。パンデミックを機に、配達注文は急増し、より現代人の生活に身近な存在となっていることを考えれば、本作の現代性は一層増しているだろう。現在、ニューヨークでは65000人以上がフードデリバリー・ワーカーとして働き、2022年には少なくともそのうちの18人(すべて移民男性で、大半は30歳以下)が仕事中に暴行やひき逃げなどで死亡したと報告されている。

『テイクアウト』メイキング © CreFilm. All Rights Reserved

続く『プリンス・オブ・ブロードウェイ』でベイカーは、警察の目を掻い潜りながらハスリング(スラングで違法な取引のこと)する不法移民を通して、二重の意味で警察の絶え間ない脅威と監視に晒される彼らの不安を捉えた。同時に、新たに『クレイマー、クレイマー』(1979年)や『赤ちゃんに乾杯!』(1985年)あるいはダルデンヌ兄弟の『ある子供』(2005年)のようなフィクション的な要素を加えることも試みている。自覚も責任もない未熟な男性が、かつての恋人から幼児を預けられ、子育てを迫られるのである。現実の問題として、2022年から2024年の間にニューヨークに渡ってきた20万人以上の移民のうち、子どもを見てもらえる場所がないため、多くが路上や地下鉄などで子連れで行商に携わっていると言われる。ベイカーの映画は、移民労働者の声を直に取り入れるからこそ、リアルに起こっている社会問題をいち早く察知し、提起することを可能にしているだろう。

照明やセットを用いず、安価なビデオカメラで撮影された手持ちの映像は、粗く安っぽい一方で、生々しく現実そのままのような感覚にさせる。自作の編集も兼ねるベイカーは、「一旦、脚本を忘れて、撮影された映像素材が目の前にあるかのようにアプローチし、まるでドキュメンタリーを編集しているような感覚で編集をしている」と明かしたが、彼はあたかも優れたドキュメンタリー作家のように、登場人物の世界を深く掘り下げながらも、決してその生態に判断を下さない。偏見や汚名からネガティブなラベリングをしようとしたり、最終的に彼らの行いを道徳的に断罪するような教訓譚として仕立てることを拒む。それがベイカーの真摯な倫理性である。隠しカメラを用いたゲリラ撮影も織り交ぜ、現実と虚構の境界線を曖昧にすることで、観客が本当に起こった出来事を目撃しているかのような独自の映画的リアリズムを達成しているのだ。

セックスワークをスティグマのないかたちで描く

『フォー・レター・ワーズ』© CreFilm. All Rights Reserved

一方で、第1作『フォー・レター・ワーズ』(2000年)には、『バッド・チューニング』(1993年)への明らかな意識が感じられるものの、その後のベイカーの主題や作風がまだ見出せておらず、洞察力も欠如しているように思える。しかし、全作に通じるモチーフである嘔吐から彼のフィルモグラフィが始まり、下品な性的な話題を延々と繰り広げる白人の男子大学生たちに、ある種ポルノへの率直な関心も予感されうる点で、ここにもベイカーを理解する鍵が潜んでいるかもしれない。

『スターレット』COPYRIGHT © 2012 STARLET FILMS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

ベイカーが、貧困とジェントリフィケーション(※4)が蔓延する都市でサバイブする不法移民に寄せた関心は、『スターレット』のポルノ女優へと接続される。どちらも法的地位と保護を持たない脆弱な存在である。以降、彼はセックスワーカーの世界を描き続けることになるが、その主題の発端がここには見られる。『ハロルドとモード 少年は虹を渡る』(1971年)を参照した本作で、若いポルノ女優と隠遁生活を送る身寄りのない老女は、年の差を超えて次第にお互いのありのままを受け入れるソウルメイトのような関係を築いていく。ベイカーは、「ダルデンヌ兄弟の『ロゼッタ』(1999年)のように、シネマ・ヴェリテ(※5)的に小さなキャラクター・スタディ(※6)の映画を作ろう」と構想したことを明かした。「ポルノ女優という職業ではなく、彼女の日常生活に焦点を当てたかったのです」

このことは、セックスワークをスティグマのないかたちで描くというベイカーの近作での重要な主題につながっている。それらの映画においては、性行為は有償なものであり、しばしば愛は人を裏切り、傷つけるものとしてばかり現れる。インタビューをした当時、そのことをベイカーに指摘すると、「探求したかったテーマに初めて触れてくれた」と返答してくれたことがいまも忘れがたい。

「『スターレット』や『タンジェリン』では、アメリカでセックスワークが犯罪化やタブー視されていることが、個人に与える影響を掘り下げたかったのです。『スターレット』の主人公は、ポルノは汚いという彼女の仕事に対する社会の見方のせいで、誰かと恋愛関係を結ぶことが困難になっている。『タンジェリン』の主人公も唯一恋愛関係を築けたのは、彼女のボスであるポン引きだけだった。そこにしか彼女は愛を見つけられなかったのです」

『スターレット』メイキング COPYRIGHT © 2012 STARLET FILMS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

アメリカ社会の周縁に置かれた人々を記録するベイカーの映画において、不法移民もセックスワーカーもその境遇から抜け出そうとしても、逃れることができない。どんなに努力しようとも、滅多に見返りは得られない──彼らはアメカンドリームを追い求めながらも、その幻想は崩れ落ちていくのだ。しかし、アメリカンドリームの幻滅を浮き彫りにしてもなお、彼の映画がとりわけ美しいのは、あらゆるものが金のために搾取されるような非人道的な後期資本主義社会のなかで、同じ苦境を理解する者同士、あるいは一見相容れない者同士の友情とささやかな親切が、最も嘘偽りのない誠実な無償の行為として立ち上がってくるからである。前回の連載第1回目で『フォーチュンクッキー』(2023年)の監督ババク・ジャラリは「アウトサイダーはコンパニオンシップを切望している」と述べたが、ベイカーもまた周縁化された人々の味方として、夢なき世界で必死に苦闘する彼らに慰めと連帯を示すのである。

※1 ケン・ローチとダルデンヌ兄弟……ケン・ローチはイギリスの映画監督・脚本家。労働者階級や移民、貧困などの社会問題に焦点を当てた作品を製作している。ダルデンヌ兄弟は兄のジャン=ピエール・ダルデンヌと、弟のリュック・ダルデンヌを指す、ベルギーの映画監督。少年少女と社会との関わりを丁寧な作劇と演出で描き出す。

※2 イタリアのネオレアリズモ……第二次世界大戦後のイタリアで隆盛した映画運動で、戦中戦後の混乱期における市民生活や貧困を、ロケ撮影や素人俳優の起用、即興演出などを通してリアルに描こうとしたもの。

※3 ギグ・エコノミー……フリーランスなどの立場で、単発もしくは短期の仕事を請け負う働き方のこと。

※4 ジェントリフィケーション……都市の富裕化現象のこと。イギリスの社会学者であるルース・グラスが名付け、「ジェントリ」とはイギリスの地主層を指す言葉。そういった裕福な階層の人が住む空間に都市が変化することを指す。「都市再開発」「都市再生」とは違い、低所得層が立ち退きさせられることへの批判性が含まれている。

※5 シネマ・ヴェリテ……ドキュメンタリー映画の製作手法の一つ。演出や作為を極力排除し、被写体の自然な姿を捉え、より事実に近いものを追求する試みを指す。フランス語で「真実の映画」を意味する言葉。

※6キャラクター・スタディ……舞台や演劇の分野において、俳優や演出家が舞台作品に登場する人物を深く理解し、演技にリアリティや説得力を持たせるために行う研究、分析のプロセスを指す。

- 作品情報

-

『ショーン・ベイカー 初期傑作選』

『ショーン・ベイカー 初期傑作選』

2025年7月4日(金)からYEBISU GARDEN CINEMAほか全国順次ロードショー

- プロフィール

-

- ショーン・ベイカー

-

1971年、アメリカ・ニュージャージー州出身。2000年製作の『フォー・レター・ワーズ』で長編映画監督デビュー。2012年の『スターレット』で『インディペンデント・スピリット賞』ロバート・アルトマン賞を受賞。3台のiPhone 5Sで撮影した2015年の『タンジェリン』も高く評価される。2017年の『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』、2021年の『レッド・ロケット』はともに『カンヌ国際映画祭』に出品された。ニューヨークのストリップダンサーがロシア人の御曹司と結婚したことで大騒動に巻き込まれる『ANORA アノーラ』で、2024年の『カンヌ国際映画祭』最高賞パルムドール獲得。同作は『第97回アカデミー賞』で作品賞、監督賞、主演女優賞、脚本賞、編集賞と最多5冠に輝いた。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-