よりよく生きたい、人生を豊かにしたい、と思っていても、毎日の生活に追われて、よく「生きて」いる気がしない……。そもそも、「生きる」ってなんだろうか? 今回は、普段は深く考えないけれど、ふとした瞬間に感じる生きることの疑問について、歌人・穂村弘さんをゲストにPodcast番組『聞くCINRA』で語ります。

本稿では本編をやや短く編集してお届けします。お時間のある方は、ぜひPodcastでフルバージョンをお楽しみください。

短歌はすごく閉じた世界

杉浦:今回は、『CINRA Inspiring Awards』の審査員をお引き受けいただいたご縁でゲストにお招きさせていただきました。ご快諾いただけて本当に嬉しかったんですけど、理由をうかがってもいいですか?

穂村:お声がけいただいてすごく嬉しかったんです。このアワードに二つの魅力を感じたんですけれど、一つは普段は各ジャンルや分野の枠組みみたいなものがやっぱりあって、短歌の世界で何かが起きたり新しい才能が出たりしても、外には届かないことがあります。

杉浦:なるほど。

穂村:でもこのアワードはジャンルを超越していてオープンな魅力がある。

穂村弘(ほむら・ひろし)。歌人。1962年、北海道札幌市生れ。1990年に歌集『シンジケート』でデビュー。『短歌の友人』で伊藤整文学賞、『鳥肌が』で講談社エッセイ賞、『水中翼船炎上中』で若山牧水賞を受賞。歌集、エッセイ集以外にも、詩集、対談集、評論集、絵本、翻訳など著書多数。

穂村:もう一つは、私、短歌だけじゃなくて小説や詩など各ジャンルの選考委員をやったことがあるんですけど、選考委員って必ず複数人なんです。多いと10人とか。そうすると、選ばれる作品にある力がかかるというか……誰もめちゃくちゃ反対しないものが上に上がってくるわけですよね。でも、『CINRA Inspiring Awards』は審査員がそれぞれ1作品ずつ受賞作を選べるという形式で。これはやったことがなかったので。

南 :CINRAとしても初めてのアワードで、形式や体裁も手探りでやっていたので、そうおっしゃっていただけてすごく嬉しいです。

穂村:「これが受賞できないなら自分はもう選考委員を降りる」っていうような事例が、過去にはあったわけですけど、そういう時に選ばれた作品って歴史的に残るものだったりするから。1人の人間の「しびれた」という感覚が可視化されるのは面白いなって思います。

世界をずらす、短歌の力。

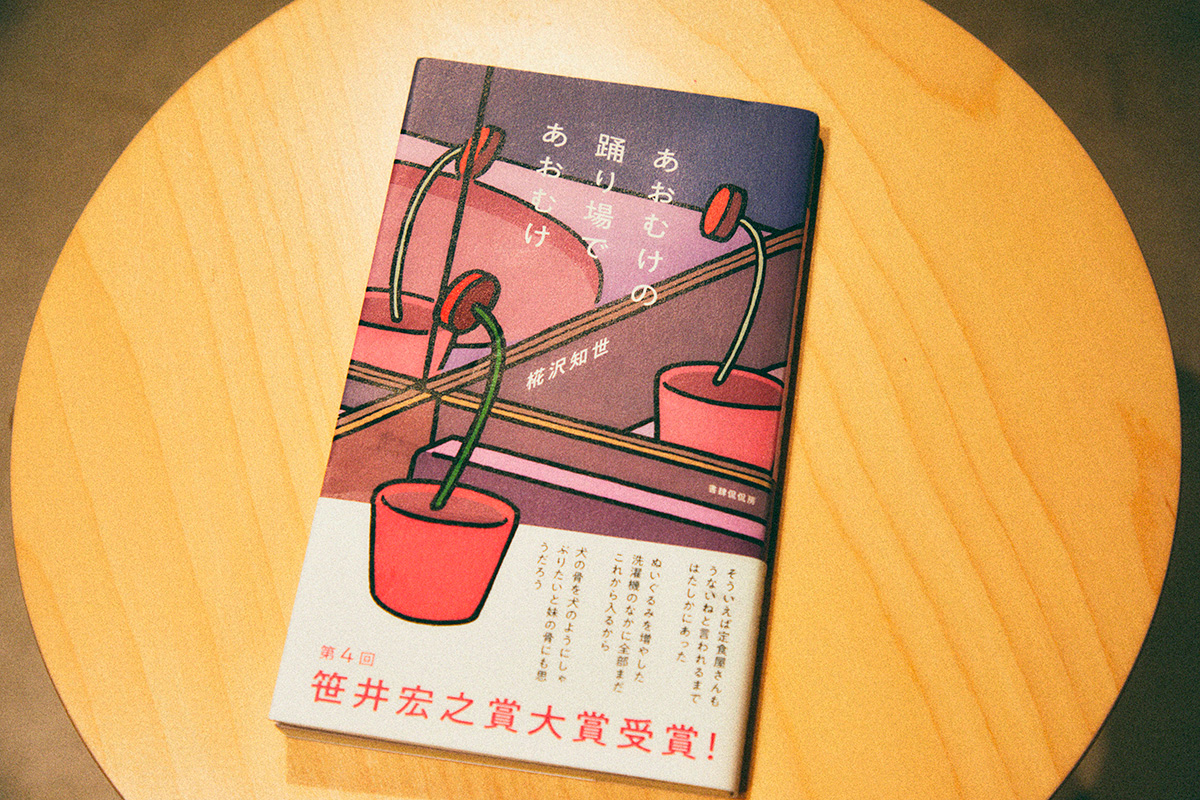

南:そんな穂村さんがこのたび選出してくださった作品が椛沢知世さんの『あおむけの踊り場であおむけ』という歌集です。 すごく素敵で。この作品の魅力を改めて穂村さんからうかがってもいいですか。

穂村:すごく不思議な作品でね、僕、今回の授賞にあたっての推薦コメントを書いたんですけど。「未知の言語体験によって生まれたときから見慣れてきたはずの世界が、全く新しい表情を見せてくれる。日本語検定1級の宇宙人が書いた短歌を連想しました」と。

椛沢知世『あおむけの踊り場であおむけ』(2024年 / 書肆侃侃房)

穂村:例えばさ、日本語検定1級の外国人って現実にいるわけじゃない。話しているのを聞いたらネイティブにしか思えないっていうような人が。でも、話すとやっぱり何かがちょっと違う。それは言葉のレベルがどんなに精密でも文化的な違いが消えないからですね。そういう人の言葉には、自分たちが日本の都市や町並みとか見慣れているものや、思い込んでいるものをずらす力があるんです。

宇宙人だったら、文化はもちろん身体構造とかも違ったりするかもしれない。でも日本語はペラペラで、短歌も教えると進化して作れちゃうと。でも、日本語としては完璧だけど、何かが微妙に違うみたいな。 それによって、もう見慣れた景色が全然違ったものに見える。この歌集ってそんな不思議さがあって。魅了されましたね。

穂村:タイトルからして「あおむけの踊り場であおむけ」ってわかるけどわからないじゃないですか。 実際に作品をあげるとこんな短歌があるんですよね。

寝る前にスマートフォンを手に取って好みな顔の光を浴びる

穂村:寝る前にね、スマホいじってて、推しの画像を見るって意味だと思うんですよ。発光してるよねスマホは。だから推しの顔が光ってるわけで、それを見ることを、「好みな顔の光を浴びる」というのは思い付かないですね。ただ、そういえば特別な存在のオーラについて昔から「後光がさす」とは言うな、とか。意味としてはわかるのに、こんな日本語あるかなみたいなのをもう一つ挙げると……。

ゴミ箱の溢れたゴミをゴミで押す潰れる音と跳ね返る音

無意識にやったことはあるんだよね。 街で捨てたいなっていうゴミを持ってて、「あ、やった! ゴミ箱あった!」って思うともう山盛りであふれてて、本当は入れるべきじゃないんだけども捨てたくてたまらないから、一応ルールの範囲内でこれを捨てるには、と思って。

南:めちゃくちゃわかります。

穂村:盛り上がってるゴミを手で押して入れるのは汚いから、なんとかダメージを減らすために手に持ったゴミでゴミをグイグイグイって押してやる。「ゴミ箱の溢れたゴミをゴミで押す、潰れる音と……」はわかりますよね。で、「跳ね返る音」でゴミが盛り返してくる様子までわかる。たしかにすべて覚えはあるんですよ。

でも、これはもう宇宙人の解像度ーーあの出来事をここまで精密に言語化する、したいんだみたいな感動がありますね。

情報の価値がタイパ / コスパで一元化されていく

南:日本語としては意味がわかるのに、自分からは出てこなさそうな日本語の並び。「圧倒的な解像度」っておっしゃってましたけど、観察してるんですかね、世界を。

穂村 :みんな、この瞬間にも無限の情報を見てますよね。 その中で無意識に取捨選択してますよね。例えば、必ずピックアップする情報は信号機の色とかです。無視すると死んじゃうから。

だけど、「信号機のあの丸の直径ってどれくらいだろう」とかは考えないですよね。でも宇宙人はさ、「なんかこの棒、3つ目があって錆びているな」みたいに、我々とは違う基準で情報をフィルタリングするから。

今は、タイパ / コスパみたいな話で一元化されてるわけですよ、情報の価値が。「いいね」が多いものが価値がある情報っていうふうに。

穂村:そうすると量的なジャッジになる。 信号が錆びてますねっていうのは、全然「いいね」じゃないから。でも我々の魂の何かをこれは照らし出しているっていう感じがして。

杉浦:情報量が増えていく世界であればあるほど、無意識の取捨選択をしてしまう。けれど、捨てられてしまった情報の中に、「信号機が錆びてるな」とかっていう記憶が実は残っていて、そこが作品を通して復元されたときに、見る側としては世界への発見があるのかもしれませんね。

穂村:自分が「生きている体感」みたいなものはそっちに多分あると思うんだけど。それをどんどんデータ的に変換せよっていう社会の強制力が強いですよね。そのほうが処理上は効率がいいから。

世界は一元化されているとは思っていない

杉浦:私たちもメディアをやるなかで、載せる情報と載せない情報というのがあって、常に情報を選択している立場だと思っていて。穂村さんご自身もいろんな賞の選者を務めていらっしゃると思うんですけど、どういうポリシーで選んでいるかなど、通底するものってあったりするんですか。

穂村:事前の考えみたいなものは別にないんだけど、見たことがなかったものはやっぱりすごく気になりますよね。世界って物理次元で一元化されているとは思っていなくて、1人1人の世界像が見えてるだけだと思ってるから、未知の世界像を教えられれば、自分の世界像が変化する。

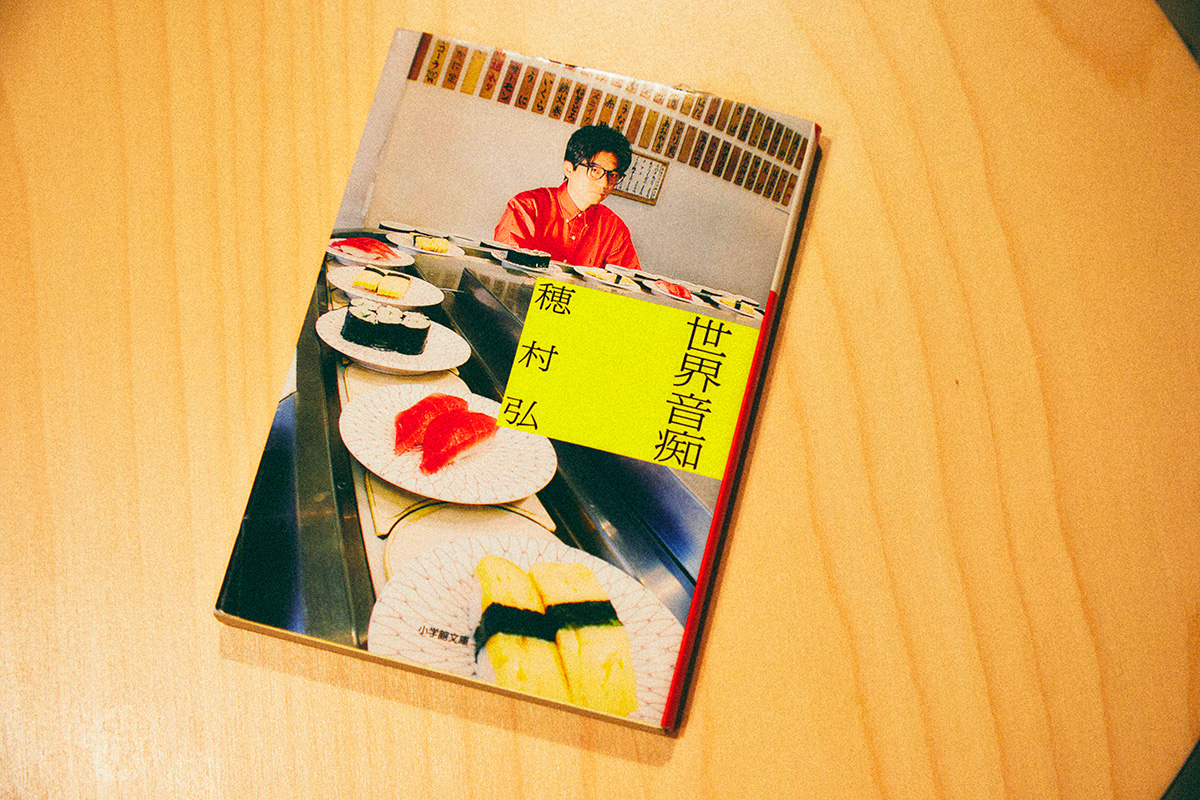

『世界音痴』(穂村弘 / 2002年 / 小学館)。「世界」に憧れつつも「世界」に入っていけない日常と心情を赤裸々に綴ったエッセイ

穂村:僕の友達は自分のマンションの上の部屋がガタガタいっててイライラしてたんだけど、ある日その家に猫がいっぱいいることを知ったんだって。「あ、猫だったのか」って思ったら急に心が広くなって。おじさんがガンガンやってると思うとイライラするのに、「猫か~」って思うと寛容になる。これもさ、人格が立派になったわけじゃなくて、世界像が変容しただけで、見え方が変わるっていう例だよね。

「生きる」と「生きのびる」

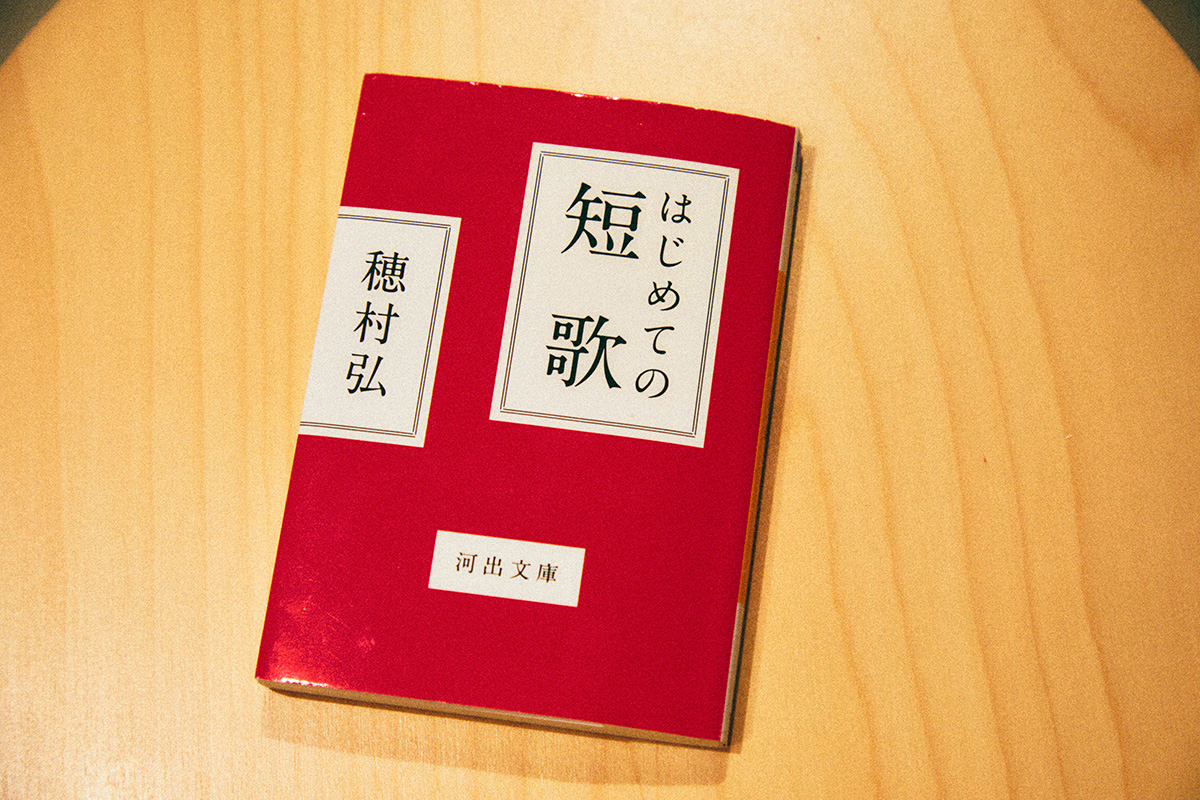

南:穂村さんは『はじめての短歌』で「生きのびる」と「生きる」ということを分けてお話しされていらっしゃいます。会社で評価されるとか、何か役に立ったり、文字通りサバイブしていくための言葉を「生きのびる」ための言葉とし、反対に、短歌は「生きる」ための言葉や行為だとしるされています。

杉浦さんは、穂村さんがお話されている「生きる」と「生きのびる」という考え方についてどう思いますか?

『はじめての短歌』(穂村弘 / 2016年 / 河出書房新社)

杉浦:僕にとって会社を続けていくという「生きのびる」ことは、事業を通して社会や世界とつながっている点で「生きる」そのものだったりもするわけで。2つをイコールのものとして頑張ってきた、CINRAという会社を作ってからはそういう20年だったんです。

それゆえ穂村さんの世界観というのは私にとってはすごく憧れるんだけど、「はまっちゃいけないもの」というか……そっちに側にいったら、私の構成している「生きる」ということが、揺さぶられてしまうんじゃないかという怖さを同時に感じてしまうこともあって。

穂村:「生きのびる」と「生きる」をそこまで近づけたり重ねたりできるのは、優秀な人なんですよ。僕も会社に行っていたけれども、普通はすごく離れちゃうんです。例えば、本当は海に行きたいのに、会社に行かなきゃいけないとか。最初のうちは「なんとか会社で自己実現できないか」みたいに思うんだけど、それがやっぱり難しくなっちゃう。僕は本当に会社で全然駄目だったんで。最後はただそこから逃げたかった。

「会社にいたら『海にいけない』。穂村弘が17年勤めた会社をやめた理由」(CINRA JOB / 2021年)

穂村:本当は純粋に「生きる」モチベーションだけで生活したいけど、お金を稼ぐといった「生きのびる」ために費やさなきゃいけないエネルギー / 時間みたいなものがどんどん膨大になってきちゃいますよね。それで、「週末で何とかしよう」ってなるわけですけど、週末も「生きのびる」で埋まってきちゃうと「リタイアしたら何とかしよう」となる。

でも、そんな保証はない。いまこの瞬間になんとか「生きる」領域を増やさなきゃいけないわけですよね。わかりきってるじゃないですか、自分が死ぬときに何を後悔するかなんて。このままいくと、「なんで本当は海に行きたかったのにあんなにずっと会社に行って一度も海に行かなかったんだ」みたいになるのはね、わかってるんですけど。生きのびる側の強制力がやっぱり驚くほどに強くて。つい時間を引き延ばして、今日という日の価値をどこまでも薄めてしまう。

社会の構成メンバーである言葉と、そうでない言葉

南:「生きのびる」ことに必死になるのは仕方ないこととはいえ、穂村さんの本やインタビューを読んで、99%「生きのびる」になってしまっている自分に気づくとショックを受けます。自分の語彙が、社会化された言葉ばかりで埋め尽くされている気がして。

そんな中、穂村さんが短歌で高く評価するのは「生きのびる」ための言葉遣いではなく、「生きる」言葉遣いであることが興味深かったです。短歌では、そうなんだと。穂村さん的には、2つの言葉がイコールにはならない理由をどう考えていますか?

穂村:例えば私がいまこのなりで住宅地にしゃがみ込んでるとします。平日の昼間に。5分は見逃されると思うけど、30分ぐらいしゃがんでると、警察が来て「そんなとこで何してるんですか」って言うと思うんですよ。で、僕が「ここでコンタクトレンズを落としちゃって。僕すごい目が悪いんで探してたんです」って言うとOKなんです。それは生きのびるための言葉だから。

南:ああ、なるほど。

穂村:でも「いや、蟻のね列が、ここからどこまで行ってんのかなってずっと見てるんですけど、長くてねぇ」っていうと、社会的にNGなんですよね。でも、生きるっていうのはそっちのほうにあって、短歌はそこをある意味貫いていくっていうか。例えばこんな短歌があるんですけど……。

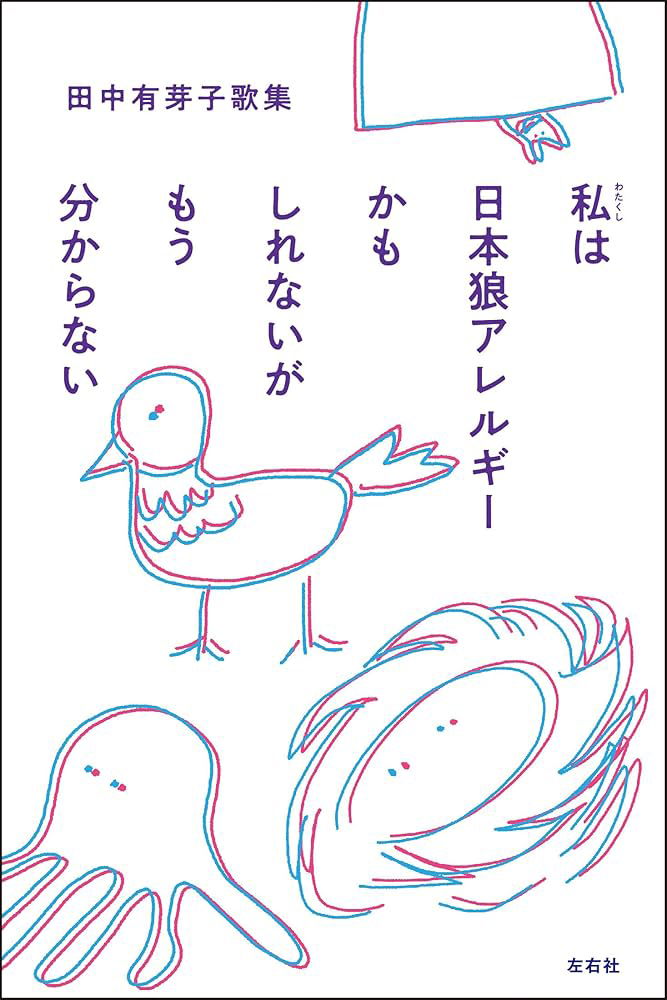

私は日本狼アレルギーかもしれないがもう分からない

これは「蟻の列がどこまでいるのかな」を、ずっと何十年もやってきたベテランの人の短歌って感じ。

『新装版 私は日本狼アレルギーかもしれないがもう分からない』(田中有芽子 / 左右社 / 2023年)

南:はて? というのがずいぶん続く歌ですね。

穂村:その人が生きのびるための戦場である会社で上司に「私、日本狼アレルギーかもしれないんですけどわからないんです、もう日本狼いなくて」と言うと「誰だこんなやつ採用したのは」っていう話になるじゃないですか。

でも「私、猫アレルギーなんです、好きなのに触ると痒くなっちゃうから」って言うのはOKなんですよ。なぜかっていうと、猫は社会のメンバーだから。

杉浦:そうですね。

穂村:でも、日本狼は社会のメンバーじゃないんですよ、もう。

南:現実にいないですからね。

穂村:猫アレルギーと日本狼アレルギーで、「日常会話」と「狂気の沙汰」って感じるほどのギャップが生じるのは、我々のサバイバル適応力のセンサーがすごいからで。でも短歌を作った人の側にも言い分がある。例えば、「みんなが私のような人間であれば日本狼はまだいるかもしれない、みんなが部長みたいな人だから日本狼は絶滅したんだと思いますよ」っていう。

日本狼だとちょっと遠くなるけど、野良犬はぎりぎり社会の構成員だった時代から、OKの範囲が狭まってアウトになったんです。昼間からふらふらしてる変なおじさんとかも同様で、ぎりぎりOKだった昔は子どもたちの野球に混ざったりしてた。

どんどん狭まっていくんですよね。逆に歓迎されるのが大谷(翔平)選手とかです。心の経済効果が高い存在なんだよね。で、大谷選手から遠ざかるほど社会的価値が少ないとみなされて、全体の効率において足を引っ張る存在だっていう話になる。

野良犬や変なおじさんの次は短歌なんかを作る我々もそっち寄りだから、実際、コロナのような事態になると芸術や表現をやる人なんていらないんじゃないかと言われる。

南:不要不急という言葉をよく聞きましたね。

穂村:厳しい状況になると、社会の辺境部分からカットされていって、経済効率が可視化できるものだけに生存の保障がある価値観になっていく。『聞くCINRA』とか今回のアワードは、そもそもそういう風潮に対する皆さんの危惧からスタートしているから言語化するまでもないことなんだけど。

「命の全体像」からみた本当のコスパ

杉浦:面白いな。まずは生きる側の見方とか言葉が、バランスとして少なすぎるということなんでしょうね。やっぱり生きのびる側の情報ばかりに意識が向いてしまう。

南:そうですよね、生きのびる側のインプレッションが伸びまくっている。

杉浦:穂村さんとしては、短歌をはじめとする芸術表現が生きる側の天秤の重しとしてしっかり存在していないとバランスが悪くなるというか、そういう「砦」のような気持ちを持っているんですか?

穂村:でもみんなわかってはいるというかね、感じてはいると思うんですよね。いま言ったようなことは。

もちろん僕だって、なぜ生きのびるための情報をみんなが重視するかは、骨身にしみてわかっているわけだよね。でも、我々は1回しか生きられなくて、命は交換できないってことも同時に知っている。

それを考えると本当のコスパは何かっていう話だよね。死の床に着いたときの眼差しで一瞬一瞬をもし捉えることができるのなら、本当のパフォーマンスとは何かっていうことには、もっと偶然性や役に立たないものの介入があると思うんだよ。

穂村:ただ保証も再現性もない。でも、我々の命はそもそも再現性がないから、本当は偶然性の中に最大のポテンシャルがあるんじゃないか。

杉浦:なるほど。だから意外と世に言うコスパがいいというものが、本当の意味ではコスパ悪い可能性がある。

穂村:と、思いますけどね。悪いって言わなくても、パフォーマンスとコストっていうものの捉え方が非常に狭いですよね、命の全体像からすると。でもそれも、みんな本当は感じてるよね、やっぱり。

杉浦:感じながらも、そのチョイスをせざるをえないみたいな。

穂村:そう思う。

時間の不可逆さ、取り返しのつかなさの中で生きる

南:最後に短歌や詩を書いてみるとか、短い日記を書いてみるとか、短歌を作ってみたいと思った人におすすめの最初の一歩みたいなのがあったら、ぜひお伺いしたいのですがいかがでしょうか。

穂村:若い頃、ある先輩に「物書きになりたかったら1日20分何か書けばなれる」って言われて、僕は信じられなくて。ピアニストでも柔道家でも、1日20分の訓練でなれるプロなんていないんじゃないかって思ったけど、会社行ってると1日20分ぐらいのときもいっぱいあって。そのとき「20分だけやっても無駄」って思わないようにしようと思ったんです。20分の日もあれば1時間ぐらいになる日もあるし。

意外とその20分って嘘じゃなかったのかもなって思うところもあるのね。

最後に時間の短歌で一つ紹介したいんだけど。これは『短歌ください』からデビューした鈴木晴香さんの短歌で、

またここにふたりで来ようと言うときのここというのは、時間のこと

一読、胸を打たれて。「またここにふたりで来よう」って普通は思い出の場所とか、旅先とかレストランでもいいけど。それは可能だもんね、現実に。でも時間は再三言ってるように不可逆で、我々は1回しか生きないから、これはもう実現できないんだよ。でも、できないことをあえて言っているっていうこの感じが……。

南:めっちゃ素敵ですね。

杉浦:時間の不可逆さ、取り返しのつかなさ。

穂村:戻れないところだらけじゃないですか、我々は。

穂村:1回だけ生きるとか時間は不可逆であるとか、オスメスが一対でしか繁殖できないとか、そういう摂理と言われるものは神様が一方的に決めているわけで。我々はその決定に参加することはできない。

短歌をはじめとした芸術って、その摂理の前で人間ができるギリギリのことなんだよね。鈴木さんの短歌もそうだけど、神様以外は時間はもう戻せないわけで。でも、だからこそ人間はこの短歌を作れる。

同じ運命の中を我々は生きてる、同じ宿命を背負った者同士の価値観だよね、この歌は。神様はこの歌に感動しないもん、だって時間を戻せるから。「かわいそうにな、人間は」っていう感じだけど、我々にとってはすごく輝いている。

杉浦:作品を作ることが人間に許されるギリギリのことっていうのはすごくぐっときますね。

穂村:作者が死んだあとも作品は残る。そしてまだこの世に生まれてきていない未来の人たちも、同じ宿命を生きることになるから。この短歌を読んで「こんな昔の人も時を越えたいと……」って思うと思うんだよね。

南:いやあ、めちゃくちゃ……。

杉浦:しみました。

南:穂村さん本当にありがとうございました。

穂村:ありがとうございました。

南:穂村さん、またぜひCINRAにお越しください。

- フィードバック 60

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-