大切な瓦を、ただの瓦礫にしてはいけない――そんな想いから始まった活動が、被災地に再生の兆しをもたらしている。

2024年の春にスタートした「瓦バンクプロジェクト(以下、瓦バンク)」は、甚大な被害を引き起こした能登半島地震で倒壊した家屋から、能登地方の伝統的な瓦である「能登瓦」を回収し、後世に残すためのプロジェクトだ。

「建築界のノーベル賞」とも称される『プリツカー賞』受賞経験のある建築家・坂茂らと連携し、これまでに2万枚を超える能登瓦をレスキューしてきた。

回収された瓦を、いかに復興のために用いるか。これまで、坂が設計を担った「見附島の集会所」の屋根に再利用したほか、建築家・伊東豊雄が代表を務めるNPO法人HOME-FOR-ALLによる「能登のみんなの家」プロジェクトの第一号として建てられた、「狼煙のみんなの家」でも使用した。いずれも地域コミュニティの交流拠点となる建物だ。

現在は、能登瓦をテーマにしたアート展『アウトサイド』が、12月16日まで珠洲市の銭湯・海浜あみだ湯で開催中。能登瓦を素材とする作品も展示されている。

このたびCINRAは、瓦バンクの活動や『アウトサイド』展、能登瓦を使った建物などを巡るFAMツアー(註・観光誘致などのために実施する視察ツアー)に参加した。海と山に囲まれ、豊かで、ときに厳しい自然。震災を乗り越えて、いまもつやつやと光る能登瓦の輝き。被災地と向き合って制作されたアート作品の数々――。それらを一望したツアーの模様をレポートする。

能登瓦とは?奥能登の原風景をつくってきた強靭な黒瓦

能登瓦は黒いうわぐすり(陶器などの表面を覆うガラス質の部分。薬品をかけて生成する)で両面がコーティングされた黒瓦だ。重さは1枚3~4キログラム。厚塗りにされたうわぐすりは高い強度を誇り、北陸の厳しい寒さにも耐える。表面は光沢があり色褪せず、光を柔らかに反射する。

回収された能登瓦。表面は光を反射する。

能登半島の最北部にあたる、珠洲市、輪島市、能登町、穴水町を中心とする奥能登地域は、以前から大手のハウスメーカーがほとんど入ってこない土地柄で、地元の大工が家を建ててきたという。そのため昔ながらの能登瓦を葺いた屋根の家が、多く建ち並んでいた。

黒々とした瓦の屋根が並ぶ町並みは、能登の原風景だった。しかし地域の高齢化や跡継ぎ不足、住宅様式の変化などの影響で、いまでは瓦の作り手が少なくなり、石川県産の能登瓦はすでに絶えている。

能登瓦を使った屋根

能登瓦屋根の古民家で地元の料理を楽しめる店「あわあわもちもち」

奥能登は、能登半島地震で特に大きな被害を受けた地域である。地震被害による全国の死者672人(2025年10月15日時点。関連死を含む)のうち、石川県は659人。そのうち奥能登4自治体の死者は546人にのぼる。

激烈な地震の傷跡は、震災から2年近くが経とうとしている現在も、路面のひび割れや倒木、土砂崩れとして残る。驚くべきは、土地そのものへの大きな影響である。海底の地殻変動によって海岸線が変化し、最大で240メートルほど後退した場所もあるという(※1)。漁業ができなくなった地域もある。

巨大な地震の力の前に、奥能登の家屋は倒壊した。激しい縦揺れによって、瓦屋根を残して潰れてしまった家屋が多いと聞く。一時、「能登瓦の重さが倒壊を招いたのでは」という憶測が広まったが、これは誤りであり、実際の倒壊原因は旧耐震基準による古い木造住宅の構造的脆弱さにあったと報告されている(※2)。

再利用か、廃棄か。瓦礫を前にして生まれたプロジェクト

家屋は倒壊し、瓦が残った。地震にも負けなかった強い瓦は、能登の人々の心の拠り所となる、シンボル的な存在である。

能登瓦はおもに土でつくられているが、両面にうわぐすりが塗られているため、土には還らない。通常であれば、建材として再利用するか、瓦礫として廃棄するかの二択となる。高齢化が進み、家を再建しないという選択をする世帯も多かったという。

「あの瓦を、なんとかもう一度使えないか」

そんな地元の人の声を受けてはじまったのが、瓦バンクプロジェクトだった。建材以外の再利用方法も模索しながら、レスキュー活動を続けている。倒壊した家屋から瓦を取り外し、再利用できるものを選別し、バケツリレーのように1枚ずつ手渡しをして運ぶ。気が遠くなるような作業の積み重ねだ。

回収された瓦

プロジェクトを運営する一般社団法人瓦バンク代表であり、鬼師(鬼瓦職人)である森山茂笑は、回収した瓦を前にして、こう語る。

「瓦のレスキューは2024年6月頃から開始しました。冬は雪があるので中断して、これまでに20回くらい。ボランティアの方は10人来てくださることもあれば、50人がかりで作業したこともあります。どのように瓦を積んで、保管すべきか……わからないことも多いままスタートして、試行錯誤しながらやってきました。能登の瓦屋さんは震災後はやはり忙しいので、福井の瓦屋さんが4、5時間かけてやってきて手伝ってくれたり、知識を授けてくれたりしたこともあります」

瓦バンク代表の森山茂笑。Tシャツの模様は能登瓦の実寸大サイズ。

事前情報で、珠洲市には能登瓦を使用した家屋が多いことは知っていた。実際に訪れてみると、こんなにも黒瓦の家が多いのかと驚いた。この日は秋の北陸にしては珍しく快晴で、きらめく海に呼応するように、屋根に葺かれた能登瓦が光っていた。屋根が美しい、という感想は、少なくとも筆者が暮らす首都圏では抱いたことがなかった。ぜひとも多くの人に見てもらいたい風景だ。

七尾旅人も参加。銭湯の日常がアートと交差する『アウトサイド』展

能登瓦をテーマにした展覧会『アウトサイド』は、珠洲の銭湯を会場にしている。元銭湯ではなく、現在もお年寄りから子供まで利用している現役の(?)銭湯にアート作品を展示する、という点がユニークだ。瓦バンクが主催し、元国立工芸館特定研究員の石川嵩紘が企画を担当した。

『アウトサイド』展ビジュアル

石川のステートメントによれば、『アウトサイド』というタイトルにはさまざまな意味が込められている。主催の瓦バンクは小松市、企画者の石川は金沢市を拠点としており、同じ石川県ではあるものの、一部には被害はあったが比較的深刻な被害を受けておらず、大きな被害を受けた奥能登から見ると「部外者」であること。会場のある珠洲が石川県の北端という地理的な「外部」に位置すること。展覧会のテーマである「瓦」が屋根を構成する建材であり、「屋外」に面して能登の風景をつくってきた存在であること。

そういった多義性がタイトルに込められた展覧会は、しかし構えて訪問する必要はない。実際に訪れてみると、そこは明るくてフレンドリーな銭湯であり、入浴前後の人たちがくつろぐ休憩スペースに、カッティングエッジなアート作品がオープンに展示されている。入浴は料金が必要だが、観覧は無料だ。

出品作家は、いずれも被災地を訪れ、それぞれの立場から能登とかかわってきた山本基、七尾旅人、仮( )-かりかっこ-、宮崎竜成、大和楓、池田杏莉の6組。

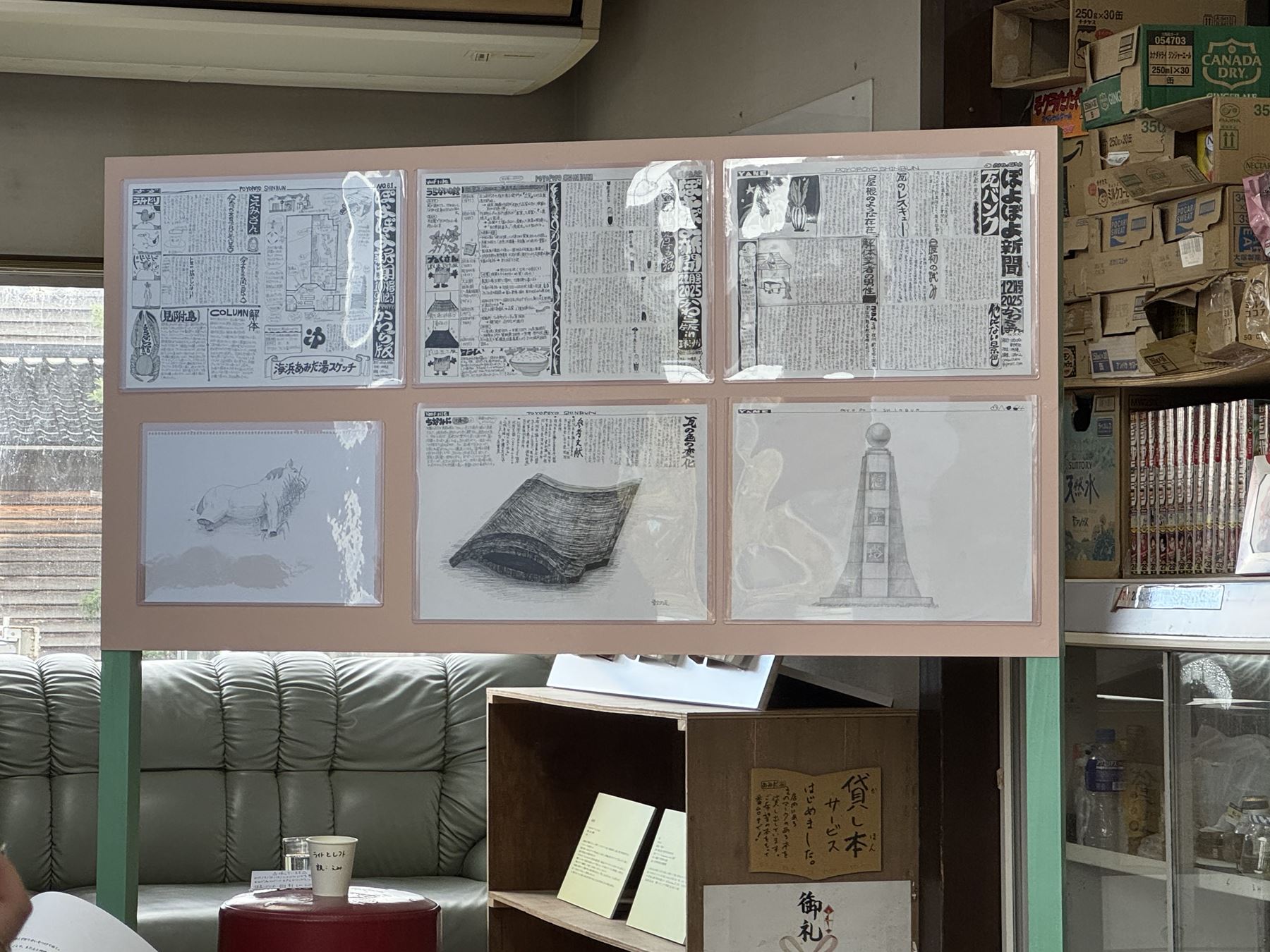

七尾旅人は同展のために新作の詩を書き下ろし、その詩を能登瓦に焼き付けた作品、宮崎竜成は瓦の素材性に着目した立体作品、大和楓は2021年から発行している『ぽよぽよ新聞』の「瓦版」、池田杏莉は被災した瓦を素材に用いた新作の立体作品、仮( )-かりかっこ-は廃材などを組み合わせた立体作品をそれぞれ発表した。

七尾旅人『呼び声』2025年。『アウトサイド』展のために書き下ろした詩を、自ら書きつけた。

山本基『「モノクローム」 - 記憶への回廊』2025年。能登半島地震によって塩でつくられた作品『記憶への回廊』が倒壊したという石川県在住の山本。『「モノクローム」 - 記憶への回廊』は、倒壊した作品の要素を引き続きつつ、能登瓦に立体的に浮かび上がる線を描いた作品だ。

池田杏莉『それぞれのかたりて / あしたも おはよう』2025年。震災で割れた能登瓦の破片と、和紙に被災地で暮らす人たちの暮らしを描いたドローイングをひとつにつなぎ合わせ、新たな立体作品として再構成した作品。時が経つにつれて黄変する和紙に、うっすらと描かれたドローイングが浮かび上がる。

大和楓『ぽよぽよ新聞 瓦版』2025年。「能登瓦」を題材とし、調査をもとに制作された作品で、瓦バンクプロジェクトのメンバーや珠洲でかつて瓦をつくっていた業者、現地で解体作業に従事する作業者にも取材した。

仮( )-かりかっこ-『仮(切籠)』2025年。あみだ湯の経営にも携わる新谷健太と、ゲストハウスを運営する楓大海によるアーティストコレクティブ。能登の祭で使われる大型の灯籠「キリコ」を模した作品だ。作品は、実際に動かすこともできる。

宮崎竜成『物質と記憶』2025。再利用できなくなった壊れた瓦に、日記と絵を描き、その過程を映像で記録する。描き終えた瓦はあみだ湯で粉砕し、顔料として用いてキャンバスに能登の家並みを描く。会期中に公開制作されている。

11月24日には、七尾旅人のフリーライブが海浜あみだ湯から徒歩10分のガレージで開催された。当日は地域の人はもちろん、県外からも来場者があり大盛況だったという。以下に七尾による『アウトサイド』展のステートメントを一部引用する。

(前略)2024年の元日に発生した能登半島地震の直後から「ボランティアは不用意に能登へ向かうべきではない」「過疎地に復興は要らない」などの言説が飛び交った。これは13年前の3.11震災時とはかけ離れた反応だった。-

当時、全国で広く用いられた「絆」「がんばろう」「食べて応援」といった掛け声の欺瞞性や軽薄さが批判される局面もあったが、とうとう日本人はそんな軽い励ましすら口にするのをやめてしまったのだ。

そして能登の現実から目を背け、口を閉ざした私たちは、◯◯◯ファーストといったカジュアルな物言いでの選別を肯定し、世界中で吹き荒れる排外主義的ポピュリズムに共振しつつある。

今月から珠洲市で開催される本展は、筆者から見れば十分に当事者である石川県出身者、移住者混成の主催チームによって「アウトサイド」と名付けられたが、それに添って言わせて頂けるならば、今こそアウトサイドの声と、インサイドの声が衝突し混ざり合う地点に立ち、そこに生じる不協和音とハーモニーに耳を澄ませたい。

私たちが知らず知らずのうちに立ってしまっている場所について、そして、これから何処に立つべきなのかを知るために。分断を強いられた世界にあっても、手を繋ぎ、声を掛け合うことや、ありとあらゆる架橋の試みを、あきらめてしまわないために。

能登の美しき鬼瓦たちは、庇護すべき家族を抱き留めきれずに崩れ落ち、慈悲深い表情のまま、鬼の涙を流している。

2025年11月24日に開催された七尾旅人のライブの模様。(撮影:阿部充紘)

なお会場の海浜あみだ湯は、1988年に「海の見える銭湯」として珠洲で営業を開始。もともと地域の木材を使用して湯を沸かしていたが、現在は震災で倒壊した家屋の木材を燃料として活用している。出展作家でもあるアーティストユニット・仮( )-かりかっこ-の新谷健太が、当時高齢だったオーナーから経営を引き継いだ。震災後は営業が困難な状態に陥るが、再開後は被災者に銭湯を開放するなど、地域復興のハブとして機能している。

海浜あみだ湯の男湯。窓から海が見える。

地震で倒壊した家屋の廃材を燃料として湯を沸かしている。

『奥能登国際芸術祭』の常設展示が一部復旧。瓦を使った作品も

珠洲といえば、3年に1度開催される『奥能登国際芸術祭』の舞台でもある。同芸術祭のために制作された作品が珠洲市の各所に常設されているが、これらも震災により被災した。作家やサポーターたちの尽力によって復旧された作品も多数あり、これらを巡ることもできる。いま見ることができる作品のリストが公開されているので、こちらもチェックしてほしい。

現在公開中の作品のなかにも、瓦を使用したものがある。台湾のアーティストユニット、ラグジュアリー・ロジコによる『家のささやき』だ。鉢ヶ崎海岸の近くに設置されたこの大型立体作品のコンセプトは、「集まることは力になる」。600枚の屋根瓦を記憶を集める象徴的な素材として使用し、木材と組み合わせてコミュニティの象徴となる「家」を構成している。

ラグジュアリー・ロジコ『家のささやき』2023年

瓦と提灯がポイント。伊東豊雄が代表のNPOによる「みんなの家」が能登にオープン

珠洲市の北東部の海岸沿いにあり、美しい禄剛埼灯台でも知られる狼煙町。今年7月、同地にオープンしたのが、「能登のみんなの家」第1号である「狼煙のみんなの家」だ。「みんなの家」は建築家・伊東豊雄が代表を務めるNPO法人HOME-FOR-ALLによる、被災地で人々の憩いの場をつくることを目的にしたプロジェクト。東日本大震災をきっかけに開始され、これまでに東北や熊本で展開されてきた。

イギリス出身のマーク・ダイサムと、イタリア出身のアストリッド・クラインが設立した設計事務所・クライン ダイサム アーキテクツ設計による「狼煙のみんなの家」では、狼煙町で解体された家から瓦バンクやHome for all、地元のボランティアらが救出した3千枚ほどの瓦を、屋根の建材として再利用している。建物内には、昔ながらの技法で能登提灯をつくる亀井ちょうちん店による提灯を設置。徐々に地元の人たちの憩いの場になりつつあるという。

狼煙のみんなの家

『グッドデザイン大賞』に輝いた、坂茂設計の仮設住宅

「軍艦島」として知られる能登の観光名所・見附島も被災し、島のおよそ2割ほどが崩落した。その見附島を望む一帯に、世界的建築家である坂茂が手掛けた仮設住宅が立ち並んでいる。約90戸の仮設住宅は、短期間で施工するために接着剤を使わずに木の棒を駆使して結合するDLT材を使用した。仮設とはいえ解体を前提とせず、恒久的に使い続けられる点などが評価され、2025年の『グッドデザイン大賞』に輝いた。

「軍艦島」こと見附島

坂茂設計による仮設住宅。『グッドデザイン賞 2025』の大賞に輝いた。

瓦バンクのディレクターを務める吉澤潤は、坂とどのように知り合ったのか。

「ある日、知人を介して坂茂さんの事務所からご連絡をいただいたんです。驚きました。私たちの活動を知ってくださったようで、何か一緒にやりましょうという話になった。そこで坂さんたちと珠洲市長に会いに行き、話がどんどん具体的になっていったんです」

「景色がまったく変わってしまった。でも、瓦は残った」

仮設住宅の付近には、坂茂建築設計による集会所が昨年末に完成した。この集会所の屋根には日蓮宗の寺院・本住寺の瓦が使用されている。1559年に創建された本住寺は、能登半島地震で被災し、本堂が全壊するなど大きな被害を受けた。瓦バンクでは坂茂建築設計チームや地元のボランティアらと連携し、寺院の瓦を回収した。

坂茂設計による見附島の集会所

集会所にこの瓦が設置されたときのことを、本住寺住職の大句哲正は振り返ってこう語る。

「本住寺の周辺は8割強の家が全壊し、ほとんど解体されました。景色がまったく変わってしまった。でも、瓦は残った。瓦バンクさんが、この瓦は貴重なものだから、回収させてくれないか、と申し出てくれて、2,400枚くらいですかね。ボランティアの方々や、日蓮宗の青年層が全国から集まって、瓦を1枚ずつ回収したんです。その瓦を何百枚か、見附島の集会所の屋根に使っていただいた。本当に嬉しかったですね。再生の第一歩だと思って、元気が出ました」

今後、新たな祈りの場が建設される予定だが、そこにも回収した瓦を再利用することを力強く語ってくれた。

本住寺があった場所。現在は更地になっている。

行き場を失った瓦が新たな場所で、新たな生命を吹き込まれた――住職の話を聞きながら、筆者は「昔話」の現場に立ち会っているかのような感覚をおぼえた。大いなる喪失のあと、遺されたものを人々が共有する――そういった神話や伝承、風習は世界各地に存在する。

日本では故人の形見を、生前に縁があった人たちで分け合う「形見分け」という風習があるし、海岸に打ち上げられたクジラを「寄り鯨」と呼び、住民たちは神からの恵みとして受け取り、分け合う風習もある。余談になるが、じつは珠洲市の能登町は昔からクジラが多く漂着する場所であると言われており、クジラにまつわる伝説もいくつか残されている。

死や喪失、人知を超えた大きな存在――それらが遺したものを分け合い、共有することは、古来からコミュニティにとって重要な機能を果たしてきた。そしていま瓦を介して能登の地で行われていることは、その最新バージョンなのかもしれず、そういった普遍性を持つからこそ多くの人々の心を動かし、助力を得てきたのかもしれないと、そんなことを考えた。

旅の終わりに。能登の現在を知ることは、日本の未来を知ることにつながる

瓦バンクのメンバー

瓦を砕いて、手のひらサイズにつくり直したもの。

見附島の集会所で瓦バンクプロジェクトのメンバーと参加者たちが意見を交換し、ツアーは終了となった。感想を語る参加者たちの手には、回収した瓦を砕いて石ころを思わせる球形につくりなおした礫(つぶて)があった。そのあたたかさ、強さ、柔らかな光は、まるで能登の風土そのものを凝縮して、実体化したかのようだった。吉澤は言う。

「私たちは能登という土地柄もあって、能登瓦をなんとか残したいという思いから瓦バンクの活動をしていますが、いまは日本中どの地域でも過疎化や高齢化といった地域課題を持っていると思います。能登はたまたま地震があったから、それに直面するのが早かった。暮らしが失われつつあるなかで、どうやってアイデンティティを守っていくか。文化を残していくか。進化させていくか。そういうことを、それぞれの地域の人が考える。私たちの活動がそのきっかけになればと思っています」

能登の現在を知ることは、日本の未来を知ることにつながるはずだ。そして、困難のなかで何を拠り所として生きていくのか、という私たち一人ひとりの人生の課題に挑戦するためのヒントに満ちている。

ツアーを終えた参加者一人ずつに、帰り際、瓦バンク代表の森山から紙袋が手渡された。そこには種々の資料とともに黒い箱が入っていた。箱を開けると、小さな瓦の礫が収められていた。丸っこくて、黒く、つやつやしている。何かの木の実のようにも見えた。木の実の中には、種があるものだろう。その種から芽吹くものはなんだろうか、育ててみなければわからないが、見届けたいと強く願う。

- イベント情報

-

『アウトサイド』 2025年11月11日(火)~12月16日(火) 会場:石川県 珠洲 海浜あみだ湯 料金:観覧無料

『アウトサイド』 2025年11月11日(火)~12月16日(火) 会場:石川県 珠洲 海浜あみだ湯 料金:観覧無料

- プロフィール

-

- 瓦バンクプロジェクト

-

「瓦バンク」は、2024年1月1日に起こった能登半島地震で壊れた家屋のまだ使える瓦を保管し、屋根用の建材としてだけでなく住宅の意匠として、庭の造形として、あるいはアート作品として、再利用の方法を考える取り組みです。 高温で焼きしめられ、表裏両面に釉薬がかけられたこの土地特有の黒瓦は非常に強度があり、倒壊した家屋でも瓦はそのまま割れずに残っているというケースも数多く見られます。 あの黒瓦を瓦礫にせずになんとかもう一度使えないか。 そんな地元の方の声からこのプロジェクトはスタートしました。 能登ならではの美しい情景となっていた黒瓦の街並みは、能登の方にとっての心の拠り所。屋根としてだけでない黒瓦の未来を考えるため、再利用のあり方を模索することを通じて、瓦バンクプロジェクトは能登の心の復興に貢献します。

- フィードバック 5

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-