亡くなった人物が家庭用ロボットに「憑依」し、四十九日を迎えるまで家族と過ごす『デジタルシャーマン・プロジェクト』。敬虔な宗教人でもマッドエンジニアでもない東京の女性アーティストによる同作品は、世界的なテクノロジーアートアワード『アルスエレクトロニカ』で、今年の佳作・栄誉賞に選ばれた。

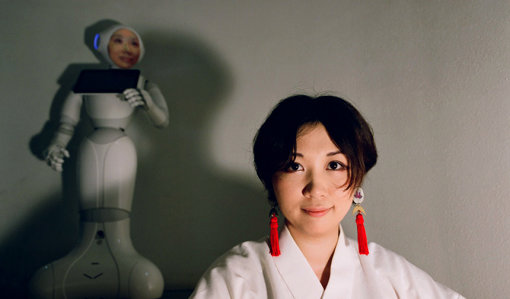

今、テクノロジーは、これまで縁遠かった人間の根源的営みとも融合し始めている。メディアアーティスト・市原えつこは、近未来の召喚者のごとく、弔いから民間伝承まで多様な儀式(セレモニー)を、テクノロジーでユーモラスにとらえ直す。まもなく始まる、ミレニアル世代の女性作家グループ展『Ascending Art Annual Vol.2 まつり、まつる』を前に、彼女が持つ世界観を聞いた。

「弔う」という行為の新しい形はあり得るだろうか?

—まず、『デジタルシャーマン・プロジェクト』とは何か、教えていただけますか?

市原:人型ロボットのPepperを使った、現代の「新しい弔いの形」の提案です。まず生前インタビューを通じて、その人の人格、3Dプリントした顔、口癖、しぐさを記録しておき、死後にその痕跡をロボットへとインストールして「憑依」させます。

これは49日間だけ出現した後、自然消滅する仕組みです。高度化していくAIや音声合成技術を取り入れながら、実際のサービス化を目指せたらと思っています。

—宗派によって異なる考え方もありますが、仏教での「四十九日」は魂が冥途へ旅する期間で、これを区切りに供養の儀式が行われますね。故人を送り、残された人が前に進むための時間ともいえますが、なぜ「四十九日」に注目したのでしょうか。

市原:『デジタルシャーマン』が生まれた大きなきっかけは、数年前に自分の祖母が亡くなったことです。おばあちゃん子だった私は、敬虔な仏教徒だった祖母に連れられて、お寺によく行っていました。でもずっと、ああいう宗教的営みに何の意味があるんだろうと不思議に思っていたんです。

『デジタルシャーマン・プロジェクト』Photo: Masashi Kuroha

—それが、おばあちゃんの他界を通じて変化した?

市原:最初は、彼女の死をどう受け止めたらよいかわからず、混乱しました。大切な人がこの世からいなくなる経験が、まだほとんどなかったんです。

でも、お葬式で綺麗に死化粧されたおばあちゃんに献花して、遺体を火葬し、お骨を拾う時に親族一同で号泣して……、さらにその後、お寿司を食べながらみんなが笑いあう場面もあったり。そのプロセスを通じて、なんとなく祖母の死を受け入れられた感覚があったんです。

『デジタルシャーマン・プロジェクト』でロボットの顔に取りつける3Dプリンタで出力した顔

—信仰の深さとはまた別に、ということですか。

市原:そうですね。「弔う」という行為に不思議な合理性を実感した出来事でした。巨大なお墓を作っていた古墳時代から現代の今でも、人間がずっと大切にしてきたもので、社会から切り離せないのだと思うようになった。では、その新しい形はどうあり得るだろうか? そういうことを考えたのが、このプロジェクトの原点です。

「ナマハゲ」はシステムとしてよくできていて、だから今でも残っている。

—続く作品『都市のナマハゲ』は、そうしたことが発展して、地方の民間伝承にも興味がわいたということでしょうか?

市原:『デジタルシャーマン』で1年ぐらいずっと人の死を考え続けていた反動で、生命力ある祭りみたいなものに惹かれた、ということもあります。フランスのアーティスト、シャルル・フレジェが日本の仮面神や鬼たちをとらえた展覧会『YÔKAÏNOSHIMA』(銀座メゾンエルメス フォーラム、2016年)も刺激になりました。

そこで、実際に200年以上伝承された「ナマハゲ行事」が重要無形民俗文化財になった秋田県男鹿市を、共同制作をさせて頂いたISIDイノラボ(電通国際情報サービスの研究開発組織)の皆様と一緒に訪ねました。詳しくお話を聞くと、これもシステムとしてよくできていて、だから今も残っていると思ったんです。

—ふつうナマハゲは大晦日に現れ、怠け者を戒めて、無病息災や豊作・豊漁をもたらすと言われますね。

市原:はい。男鹿市では、何事も集落が基本単位で、ナマハゲ行事の時も村の若者がナマハゲに扮して「怠け者はいねえが~?」と一軒ずつ回っていく。じつはこのことが、集落の戸籍の確認も兼ねているようなんです。家ごとにどんな家族構成で、この1年どういう行いをしていたか、行く先々で家主にインタビューをした内容を記録している「ナマハゲ台帳」という概念もありました。

—家庭状況調査員として、ナマハゲが存在していた?

市原:木製の出刃包丁を持って、あの詰問口調なので特殊なインタビュアーですけどね。でも、家族はそれを隠れた場所から見て、恐いナマハゲから自分たちを守ってくれる父親を知ることにもなる。怪しい人が地域に紛れこんでいないかなど、治安維持の機能や、子供のしつけにもつながっていたり、かなり合理的で政治的でもあるんです。

—『都市のナマハゲ』は、そんなナマハゲがもし現代の東京に現れたら……を映像化した作品ですね。

市原:この作品は、私の妄想を半ばむりやり様々な分野のクリエイターの皆様に映像化して頂いたところもあります。あの仕組みを東京に移植することを考えた時、まず民家に「押し入る」のは難しそうなので、やっぱり監視インフラやSNSを使うよね、とか。おそらく、血縁や地縁が薄くなる代わりに、興味や関心でつながるネットワークが強そうですよね。

ナマハゲって土地ごとに本当に多様な姿があるので、作中でも秋葉原ではVRゴーグルや電子パーツを、巣鴨では赤パンツ(街の名物商品で、病気よけや運気向上に効くとされている)をまとわせています。

—メディアアーティストに、こうも熱くナマハゲを語られるとは思いませんでした。

市原:今後は、映像作品を超えて、何かの形で現実社会に提案できたらと思っています。今、来訪神(年に一度、決まった時期に人間の世界に来訪するとされる神)をモチーフにした新しいセレモニー的なイベントを実現できないかと、いろんな方々に相談しているところです。

メディアアートの面白さは異質なものを現実にぶつけられる力があること。そこに挑戦し続けたいです。

—市原さんはもともとヤフー株式会社でデザイナーとして働きながら創作を続けた後、アーティストとして独立したのですよね。会社を辞めるか悩んでいたころ、占い師に相談したのが決断につながったとか。

市原:「あなたの守護霊が、早く会社を出なさいと言っている。脚を一回折ってゆっくり考えさせようとしている」と言われまして。その1か月後に会社で階段から落ちて本当に足を骨折したんです。骨折と言っても粉砕骨折ではなく、骨にひびが入った程度でしたが、それで背中を押されました。

ちなみに、今もその占い師さんには、コンサル的にいろいろ相談にのってもらってます。「このコンペを通すにはどうしたらいいか」「この人たちとのコラボレーションはいいのかどうか」とか。

—それは完全に信じて頼っているのか、市原さん流の「合理性」でとらえているのか、どちらでしょうか?

市原:私にとっては「最終確認」ですね。会社員時代と違って、フリーランスは自分で自分を守るしかないので、一つひとつの選択に重圧がかかります。「うすうすイヤな予感はしてたけど、やってみたらやっぱりダメだった」的な経験も割としてきたので、その種の直観の精度を占い師さんとのお付き合いで磨いていく、そんな関わり方ですね。

—以前メディアアーティストの八谷和彦さんに取材した時、いわゆる「ニセ科学」の盲信などは別として、非合理的とされる考えが何かの「折り合い」を付けるために活きることはある、というお話がありました。子供だけで川に行くなと言うより、「河童に尻子玉を抜かれるぞ!」と話すほうが効果的な場合があるかもしれない。そこから視野を広げていくと、肉親の死の受け入れや宗教との関係などにも考えが及ぶという話でした。

市原:興味深いですね。私が面白いなと思うのは、たとえば河童の存在がそうした警告になることに加えて、やっぱりオカルトな一面もあることです。河童は水害で犠牲になった魂の集合体を表象するものではないか、と民俗学者の畑中章宏さんに教えてもらいました。

ナマハゲもコミュニティを維持するシステムとして優れているのと同時に、残り半分は「ほの暗い不気味さ」が残っている。その両面があるものに特に惹かれます。

—市原さんはメディアアーティストとして、そうした「何か」を作りたいのですね。

市原:そうですね。メディアアートの面白さのひとつに、単にテクノロジーの斬新さだけでなく、パラレルワールド的なものや、異質なもの、白昼夢的なものを現実にぶつけられる力がある。そこに挑戦し続けたいです。そのことで世界の新鮮さや、隠れていた不気味なものが見えたりするかもしれない。

人って数十年も生きれば、常識やルーティンにどんどん囲まれていきますよね。それは培われたものだとも言えるけれど、そういう日常風景に異物が見えてしまった時の感覚が好きなんです。道端で化け物に出くわしたような驚きや余波を、自分の作品でも与えられたらと思います。

みんなは花火大会とか楽しんでるのに、なんで私は死と弔いのことばかり考えているのだろう……?

—市原さんは活動初期に、センサーを仕込んだ大根をさわると喘ぎ声が聞こえてくるという珍作にして問題作『セクハラ・インターフェース』なども手がけていますね。その初期の活動と今の作風がどうつながっているのか不思議だったのですが、そのお話でわかる気がしました。

市原えつこ、渡井大己、慶野優太郎『セクハラ・インターフェース』(2012年)

市原:当時は日本の性文化のユニークさにとにかく関心がありまして(苦笑)。でも思い返せば、古い村社会にあった性器崇拝が発想源ですし、『セクハラ・インターフェース』のPepper版の感覚で開発した『ペッパイちゃん(PEPPAI-CHAN)』が炎上したことから、人がいかにロボットに感情移入しやすいかという気付きを得ました。だから、色々つながっている気はしますね。

私はグロいものとかは苦手ですが、キラキラした綺麗なものを作りたいとも思わないんです。そういうものは勝手に広がっていくと感じるから。一方で、簡単に割り切れないものは面白いですよね。たとえば『デジタルシャーマン』の制作時も、死について考え続けた果てに、めっちゃ気分が晴れて明るくなる瞬間を感じることもありました。

—それはどんな体験だったのですか?

市原:ちょうど季節が夏で世間は行楽ムードだったので、「みんなは花火大会とか楽しんでるのに、なんで私は死と弔いのことばかり考えているのだろう……?」と陰鬱な気分になっていました。当初は「死」全般について考えようと枠を広げすぎていて、いわゆる自殺の名所をめぐったり、死期を迎えた心理学者のテキストや、末期患者さんの世話をする看護士さんの手記を読んだりしていたんです。SNS経由で様々な方にアンケートをお願いして「自分が死んだらどう弔ってほしいか」「身近な人の死をどう乗り越えるか」を聞いたこともあります。

—それは精神的な体力が要りそうですね。

市原:そうなんです。でも続けていると、誰もがその人なりのやり方で死と向き合っていることが感じられてきて、「死とは、たとえば一日が終わってベッドに入るのとあまり違わないのでは」という、割とあっけらかんとした死生観に辿り着きました。

—市原さん自身は、どんなふうに死を迎えたいですか?

市原:それを考えた結果が『デジタルシャーマン・プロジェクト』でもあります。「死に支度」というか、自分がこの世を去ったら発動するシステムを用意しておけば何かと安心かなと。

今はFacebookにもそういう機能がありますよね(死後にアカウントを削除するか、思い出を家族や友人がシェアできる「追悼アカウント」状態に変更するかを、事前に選んでおける)。じつは死後、私の葬儀でロボットが司会進行できるように、「本日はワタクシ、市原の葬儀にお集りいただきありがとうございます」という自分の声も録音済みです。

作品という枠を超えて、現実社会のなかで事件的なものとして受け取ってもらえるほうが面白い。

—市原さんは、まもなく始まるグループ展『Ascending Art Annual Vol.2 まつり、まつる』に、同世代の女性アーティストと並んで参加予定です。このタイトルである「まつり、まつる」には、祭り、奉り、祀り、政り、纏りなど多層的な意味が込められているとか。

市原:参加アーティストのみなさんも、立体、写真、陶芸とアプローチはさまざまで、扱うテーマも偶像崇拝、異文化間の差異と共通項など、多彩ですね。同世代の女性作家さんたちということで、ご一緒できるのはすごく楽しみです。

『Ascending Art Annual Vol.2 まつり、まつる』(サイトを見る)

(左上)久保寛子『土頭(つちあたま)』(右上)市原えつこ『デジタルシャーマン・プロジェクト(左下2点) スクリプカリウ落合安奈『KOTOHOGI』(右下)桝本佳子『橘/皿』

—今こうした展覧会が企画される背景について、市原さんはどう捉えていますか?

市原:最近は、文化人類学的なアプローチに関心を持つアーティストが多い気がしています。それは最先端のものへの関心の集中から少し離れて、より長い射程を持つものに関心が向いているのかなと感じます。関連して、レイヤーや切り口こそ様々ですが、特に私の世代周辺では「不可視なもの」への関心はすごく高いと感じますね。私は『デジタルシャーマン』『都市のナマハゲ』に加えて、3Dプリントで作った縄文土器を前にロボットが祝詞(のりと)を唱える新作を発表します。

—市原さんは「まつり」も含む儀式や慣習を再考する際に、なぜテクノロジーを媒介にえらぶのでしょうか?

市原:ここまでのお話に加えてひとつ言うなら、テクノロジーを介することで、それが現実世界で作動した時に強いニュース性が出てくるからです。私は『虚構新聞』や、絵本の『はれときどきぶた』(著者:矢玉四郎、発行:岩崎書店)のような荒唐無稽なものが大好きなんですが、作品においても「もしありえないことが実際に目の前で起こったら?」ということに関心があります。

—全くのフィクションではなく、現実に食い込むということですね。

市原:たとえば『デジタルシャーマン』のコンセプトを映画のように撮ることもできるとは思います。でも、すでに存在するロボットを使い、サービス化の可能性があるものとして世に出すと、『日経新聞』の夕刊一面でドンと大きく紹介してもらえたり、それゆえのリアルな反応があるんです。そうやって作品という枠を超えて、現実社会のなかで事件的なものとして受け取ってもらえるほうが面白いなと。

それと、私はちょっと商売人気質もあるので、サービス化を目指す意欲のひとつに営利目的の動機もなくはないですが。クリエーターにとってお金は自分のセンスや発想を形にするために、必要不可欠な燃料のようなものなので、もっとスケールの大きいプロジェクトを具現化するためにも、ライセンスビジネスなどの不労所得には憧れます(笑)。こう言ってよいのかわかりませんが、神聖なものと俗っぽいもの、両方好きなのでしょうね。

—新しい儀式をやってみたいというのも、やはり展示を超えた社会の反応への希求が強いからでしょうか?

市原:そうですね。メディアアートとの出会いを振り返ると、私が最初に「いいな」と感じたものは、アーティストが研究機関や企業と風通しよく協働しているものが多かったように思います。そういうオープンな環境で作られたものは、誰でも直感的に面白いと思えるものが成立しやすくて、私の目指すものと親和性が高いですね。

—ユニークな立ち位置ながら、ご本人はメディアアートの先人たちにリスペクトを抱いて活動していらっしゃるのですね。冒頭の話題に戻ると、『アルスエレクトロニカ』での栄誉賞の受賞にはどんな想いがありますか。

市原:『アルス』はずっとひとつの目標だったので、すごく嬉しいです。「アーティストもどき」として会社員の傍らで活動し始めた2011年から7年少し経ち、ようやくそれなりになれたのだとしたら「みなさんここまで育ててくださって本当にありがとうございます」という気持ちです。

—するとやっぱり、その想いを伝える謝恩の「儀式」も?

市原:オーストリアでの『アルスエレクトロニカ・フェスティバル』から帰ってきたころに、ぜひ開催できたらと思います!

- イベント情報

-

- 『Ascending Art Annual Vol.2 まつり、まつる』

-

会期:2018年7月19日~8月5日(日)

会場:東京都 表参道 スパイラルガーデン(スパイラル1F)画像:(左上)久保寛子『土頭(つちあたま)』(右上)市原えつこ『デジタルシャーマン・プロジェクト(左下2点) スクリプカリウ落合安奈『KOTOHOGI』(右下)桝本佳子『橘/皿』

-

- 久保寛子 作品公開制作

-

日時:2018年7月18日(水)11:00~20:00

会場:東京都 表参道スパイラルガーデン(スパイラル1F)

申込不要、観覧無料

- 市原えつこ トーク「日本の弔い、祭、儀式のリデザイン」&「顔面3Dスキャン体験」

-

日時:2018年7月28日(土)14:00~15:30

会場:東京都 表参道 スパイラルガーデン(スパイラル1F)

申込不要、参加無料

- 参加型盆踊りパフォーマンス『OBAKE音頭』

-

日時:2018年7月22日(日)14:30~(1時間程度を予定)

会場:東京都 表参道 スパイラルガーデン(スパイラル1F)

出演:快快-FAIFAI-

音楽:山中カメラ

申込不要、参加無料

- プロフィール

-

- 市原えつこ (いちはら えつこ)

-

メディアアーティスト、妄想インベンター。1988年、愛知県生まれ。早稲田大学文化構想学部表象メディア論系卒業。日本的な文化・習慣・信仰を独自の観点で読み解き、テクノロジーを用いて新しい切り口を示す作品を制作する。アートの文脈を知らない人も広く楽しめる作品性から、国内の新聞・テレビ・Web媒体、海外雑誌等、多様なメディアに取り上げられている。主な作品に、大根が艶かしく喘ぐデバイス『セクハラ・インターフェース』、虚構の美女と触れ合えるシステム『妄想と現実を代替するシステムSRxSI』、家庭用ロボットに死者の痕跡を宿らせ49日間共生できる『デジタルシャーマン・プロジェクト』等がある。第20回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門優秀賞を受賞、総務省異能vation(独創的な人特別枠)採択。2018年に世界的なメディアアート賞であるアルスエレクトロニカInteractive Art+部門でHonorary Mention(栄誉賞)を受賞。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-