日本の現代美術にとって、1980年代とはどんな時代だったのか。観念的な1970年代、サブカルチャー的な表現が隆盛した1990年代といったイメージに比べると、その狭間の時代はどこか掴みづらい。しかしこの時代にこそ、現在の美術の源流があるのでは? そんな問いを掲げる『起点としての80年代』展が、金沢21世紀美術館で開催されている。

1980年代に本格的に活動を始めた世代を中心に、19作家が出品。「時代」という切り口ゆえに実現した異質な作家たちの並びに、当時のシーンへの想像力が自然と膨らむ。

この展覧会の冒頭で、1981年に開催されたデビュー個展を再現しているのが造形作家の岡﨑乾二郎。岡﨑といえば、絵画から彫刻、建築、絵本までを手がけ、旺盛な批評活動でも知られる現代の総合芸術家と呼ぶべき存在だ。今回は、金沢21世紀美術館館長・島敦彦にも同席してもらい、岡﨑に当時の関心や1980年代の美術がもたらしたものについて訊いた。その語りのなかで、さまざまな固有名は一般的なイメージから解放され、思いもかけないつながりを見せていく。

1980年代、美術館は「公式」の歴史を組織しようとしたが、美術館の理解の枠組みは、作家たちの関心や活動に追いついていなかった。(岡﨑)

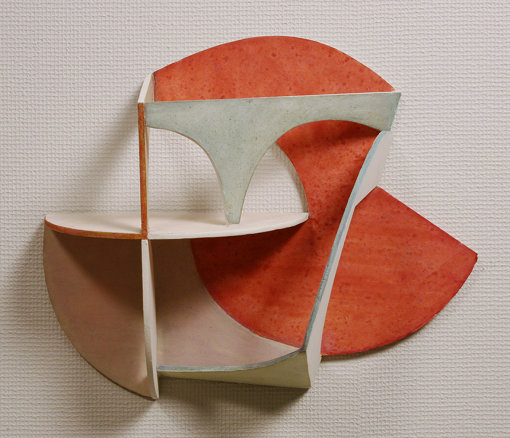

—今回の展覧会で、岡﨑さんは1981年のデビュー個展で発表した『あかさかみつけ』シリーズを展示しています。美術ファンの間では有名な作品ですが、デビュー時のものがこれだけ多く並ぶのは貴重ですね。

岡﨑:この作品がコレクションされたのはだいぶ前のことだけど、今回の話が来たとき、時間も経っているし作品の見え方にずいぶんズレがあるだろうと心配もありました。最近、そういう経験が多くてね。「美術館に収めたから大丈夫」なんて大間違い(笑)。

だから、「1980年代展をやる」と聞いたとき、そんな大きな括りで歴史を観測する視点はどう定義するのだろう、とは不安に思いました(笑)。ただ当時の個展の作品を半分以上出品し37年ぶりに再現できたことは素晴らしい機会になりました。

島:岡﨑さんと僕は同世代ですが、1980年代というのは30年以上も前の話ですよね。今回担当した学芸員は、みんな1980年代の美術をリアルタイムで経験していないんです。1980年代を軸にした展覧会は、秋から国立国際美術館でも『ニュー・ウェイブ 現代美術の80年代』展が始まりますが、色んな視点の企画が同時的に出てきていますね。

岡﨑:「当時を見ていない」という話はリアルですね。最初の個展はかなり話題になって、僕には幸運なデビューでした。けれど当時の展示を見た人はもう家族を含めて数人しかいない。御三家の批評家(針生一郎、東野芳明、中原佑介)を含めて亡くなった人がたくさんいます。同世代でも見ていない人は多い。300人ちょっとの人しか見ていないわけですから。

だから僕にとっては、再現できるだけでうれしかった。所詮、25歳の若者が作った作品なので、色彩とか心配でした(笑)。が、展示したら、他人事のように、その若者だった自分の作品は思いのほか良く見えました。

島:展示した7作品のうち6つは高松市美術館の所蔵で、もう1つは岡﨑さんとも親交の深い作家の宇佐美圭司さんが所有していたものです。いずれもなかなか見る機会はないものですから、それらが一堂に会し、非常に新鮮に感じました。

本当は1986年以前と以後の違いを見ていかないと1980年代の文化をうまく捉えることができない。(岡﨑)

—「現在の美術の起点は1980年代ではないか」という問いに対しては、岡﨑さんはどのように感じられましたか?

岡﨑:1980年から1990年の10年というのは曖昧すぎる。僕に言わせれば分水嶺なのは1976年と1986年ですね。もっとも僕に関して言えば、1981年に個展をしたので「その通り!」とも思います(笑)。総体としてそう言えるかは別の話ですね。

その上で1980年以降に今までと違う表現がでてきたように見えたとすれば、その前の70年代に美術表現として認められていたものと、実際に動いていた文化構造全体とのズレがはっきりしてきたからだと思います。

島:一例として、1980年前後から全国に美術館ができ始めるんですよね。ちょうど廃藩置県から100年の頃で、経済的な成長も後押しして地方自治体の文化的な施策が盛んになった。僕も1980年に富山県立近代美術館(現・富山県美術館)の準備室に入りました。

岡﨑:1980年と1986年というのは世界的に見ても大きく位相が違います。1980年くらいに仕事を発表し始めることと1986年くらいに発表し始めることは大きくちがう。それが示されていないとだめでしょうね。

1986年、日本ではバブルの本格化もあって美術界は大きく変わりました。世界史的にはソ連でグラスノスチ(情報公開に向かった改革)があって、すぐにチェルノブイリ原発事故が起こった。企業が運営するギャラリーが増えて、企業のセゾン現代美術館の成功を追うように、公営の「現代美術館」建設が計画された。ですから、本当は1986年以前と以後の違いを見ていかないと1980年代の文化をうまく捉えることができない。

言説のレベルで言えば、島さんが言われるように1980年前後に断絶があるとは言えるかもしれません。1970年代後期に、美術の言説はもう現実との対応を失って萎縮し始めていました。既存の枠組みを守ろうと保守化していた。

現実的には文化は多元化し、日本という文化的な境界も揺るぎ始めていた。ベトナム戦争の終結、沖縄返還、日中、米中国交回復は繋がっていました。大きく言えば、日本はまだ占領文化の下にあるということが自覚された。

そして一枚岩に見えた日本の文化のなかに、アジアをはじめ無数の文化の穴がたくさん開いている、そういう多国籍文化状況が自覚された時代だった。その意味でYMOにしても、村上龍『限りなく透明に近いブルー』(1976年刊、講談社)にしても、山口百恵“横須賀ストーリー”(1976年)にしても、一言でいって基地文化、ポストコロニアル文化(編註:植民地主義的遺産に立脚した文化)の自覚でした。

ところが美術批評とか美術のメディアでは、こういう文化的な動きに応答できなくなっていた。ある意味排他的で議論が収縮し始めていたのですね。で「真正の絵画とは何か」「彫刻とは何か」みたいな、本質主義的な、つまり同語反復に陥るほかない閉じた議論が盛んになっていきます。

そのときにグリーンバーグ(1909年ー1994年、アメリカの美術評論家で抽象表現主義を批評面で支えた)みたいな膠着した議論というのは復活しやすい状況になっていて、実は僕はグリーンバーグの批判から始めたんですね。だから、今でもフォーマリズム(形態や色彩など、作品の形式的要素を重視する方法、主義)とかで僕を括ろうとする人は、僕が1980年くらいから書いているものを一切読んでもいないのだと思います(笑)。僕は若い頃、今は違いますが生意気だったので(笑)、ロシアフォーマリズムの議論をよく参照して、美術における萎縮したフォーマリズムの批判をしていたものでした。構造主義的思考の言わば起源として、美術以外ではロシアフォーマリズムは基本でしたから。

こういう美術批評の後退もあって確かに、1980年代になると美術館の学芸員、ついで美術ライター、ジャーナリストが書く言説の役割が相対的に大きくなってきたとは言えるでしょう。

島:補足的に言うと、1980年頃というのは、それ以前の大物評論家が相次いで亡くなった時期でもあるんです。瀧口修造(1979年没)や、土方定一(1980年没)、若手では宮川淳(1977年没)などですね。

現在というのはいまだ価値評価が定まらないという点において既成の価値観に抵抗するもの。「現代美術」という枠組みが歴史的記述や評価に馴染まない。(岡﨑)

—つまり、現代美術の輪郭を描く主体が、この頃に評論家から美術館へ変わったということですか。

岡﨑:けれど、実際にはまだ、あるいは今もそうかもしれないけれど、美術館にそんな能力はなかった。あるいは、そもそも「現代美術」という枠組みが歴史的記述あるいは評価に馴染まないのです。現在というのはいまだ価値評価が定まらないという点において既成の価値観に抵抗するものだからです。客観的に批評基準を示すことが困難である。

その意味で先ほどの「絵画」とか「彫刻」論議は伝統的な基準に、現代美術を接続する意味で美術館的には便利だったわけでしょう。ですから批評の退行で起こった議論を当時の学芸員で受け継ぐ人は多く、「これぞ絵画だ!」とか平気でカタログに書き始められる状況がありました。美術館は美術を制度として安定させる機関ですから学芸員も役割として「美術とは何か」を積極的に提示しないといけない。にしても、そこで断言してどうする、と作家たちは冷笑してもいました。

一方で、1980年代にはイベント型の企画展としての現代美術が盛んになっていった。すなわち、この時期に現代美術は美術館でやられる「本物らしい」ものを言挙げするスノッブものと、大きな商業施設で行われるイベント型のイロモノと二面に分かれた使い分けが始まった時代とも言えますね。イロモノが大きく状況を支配するのは1986年以降ですけれど。

—いま「本物らしい」とおっしゃったのは、「もの派」(戦後日本美術史の重要な動向の1つ)に代表される1970年代の観念的な美術に対して、絵画や彫刻をあらためて見直そう、回帰しようという動きのことですね。

岡﨑:まあ、もともと絵画や彫刻を勉強していた人は回帰と言えるでしょうが、その流行のなかで初めて美術館とか美術史とか見始めた作家や批評家も多かったので、その人たちは回帰ではないでしょう。むしろ未知との遭遇ですね。

先ほども言いましたけれど、一方で1970年代末は美術界をのぞけば、大きく様々な文化への道が開けた時代でした。これを抽象化して言えば、1つのパラダイムではなく様々な文化的なパラダイムがあって、しかもそれらが互いに容易にコミュニケート=通約ができない。言わば、その他者との回路はいかに可能か、不可能かというのは1つの問題でした。同時に、それぞれのパラダイムはそれが正当であるということを、それ自身では証明できない。つまり根拠がない。そして、それを形式的に追求する限りは自己撞着になって何も新しいものは認識できない、という難題にぶつかっていました。

いずれにしてもパラダイム、あるいは形式の自覚はそれが閉鎖系になっているという自覚とセットでした。ですから仮に美術が伝統に回帰しようとしても、すぐに「全てはすでにやり尽くされている」「歴史が完結している、終わっている」という議論に行き着いてしまう。

けれど若者のみならず、人間はみな、1つではなく複数の形式にもともと属している、多重帰属していますから、好奇心に従う限り、1970年代終わりの時代は、かなり文化的に開けていたとも言えます。僕にしても別に美術に特化せず、建築でも文学でも音楽でも何にでも首をつっこんでいました。そこから見ると美術界はそうとう萎縮して見えた。正直言って、議論も幼稚でした。が、繰り返せば、そこでもやはり異質な文化、他者を理解することは可能か、という大きな問題があったのですが、よく言われるように、その問題が1980年代になると、享受できる差異、すなわち商品あるいは情報として市場が扱える差異に矮小化されてしまうわけです。感性が解放されるどころか、デパートが用意した多目的プレイグラウンドで飼い殺されるみたいな状況になった。その状況を1980年代文化だと考える人もいますが、それは表層のファッションであって、それ以前に露呈してきた問題は持続的に現在まで考え続けられていると思うのですね。

1980年代というのは美術館、あるいはそれに先行して商業的活動そしてメディアが文化ヘゲモニーを握ったように理解される傾向に進んだ時代だったけれど、同時に作家たちはそこに回収できない動きをしていた時代でもある。そこが1980年代美術を考えるときに、一番面白い「ズレ」だと思いますね。

『猿の惑星』という映画は1968年の文化革命の雰囲気を象徴していました。子供でもわかった。(岡﨑)

—あらためて『あかさかみつけ』に戻りたいのですが、このシリーズにつながる作品を岡﨑さんは1970年代から作られていますよね。当時の日本の美術状況を、岡﨑さんはどう感じていましたか?

岡﨑:当時はそのように考えなかったけれど、振り返ってみると、僕は結構、美術とか建築とか文学とかそういう文化に関わる人が周りにいる環境で育ったのだと思います。つまり幼児のときから周りの文化、つまり1950年代の文化とかあるいは1960年代の文化とか、さらのその前の文化とかに接していたわけですね。

それで先ほども言ったようにまあ1974、1975年から美大に入ったり、やめたり(笑)と具体的に美術の現場に接するわけですが、当時の日本の現代美術は、僕が期待しているものと違って、かなり窮屈な世界だと感じました。小学校高学年くらいから新宿やら渋谷やら原宿やらの街に行って遊ぶようになるでしょ。まあ1966年とか1967年とかのカウンターカルチャーに知らないうちに浸かっていたわけです。

一般的に1980年代というのはポストモダンと言われますよね。でも、ポストモダン=近代批判だとすれば、僕にとってその萌芽は小学校の高学年のとき、1960年代にあったかな。その頃、大学入試が中止したりして一時的に存在しなくなっていたから、中学1年生でもマンガ家になるか芸術家になるか、ドロップアウトは必然という感覚が結構できていましたね。

—もともと触れていたカルチャーと比較して、美術のあり方はとても排他的に感じられたと。

岡﨑:そうですね。たとえば『猿の惑星』という映画は1968年の文化革命の雰囲気を象徴していました。子供でもわかった。そして既成の制度、つまり人間の制度を猿が批判しても、猿も同じような制度を作ってしまうことで終わる。制度はつねに排除と選択で成り立っているわけですから、そうなる。

あるいは1970年代後期以降、「感性の解放」「主観性の解放」ということが盛んに言われ始めた。これも1968年の焼き直しだったわけですが、つまり規範をゆるくして、みんな自由に勝手に自分を表現しようと。これがポストモダンだったみたいに振り返られるんだけど、僕からすると違うんですね。「感性の解放」という言葉は『猿の惑星』みたいな捉え方に見えたということです。猿、そして動物が本格的な知性を持っていると考えられていない。一言で言えば作家が『猿の惑星』で扱われている猿と同じように見なされている。けれど、動物は知性を持っているのです。人間より優秀な、あるいはそれとはまったく別種の知性。つまりパラダイムが異なる通約不可能な知性がそこにある、と思われなければならない。これが現在まで続く、1つの思想的問題です。

まあ当時の批評家は人間の歴史もろくに勉強したこともなく批評家を気取っているわけですから畏れを知らない、自称「人間」たちだということがわかりました。そういう人たちが作家を子供や動物扱いして「感性の解放」とか言う。いまでも同じ言い方が平気でなされるならば、こうした批評の退行性の起点が1980年代だとは言えるかもしれません。

実際は、いずれにしても感性ではなく、他にもありうる知性の多元性が問題だった。美術館はそれを観測し損ねてしまう。これは「美術」館という制度の構造的な問題から来ていると思いますが。そこに違和感があります。

簡単に言えば、サッカーと卓球では違うルールがあるでしょう。そして、どの競技を選ぶのかという選択には、根拠なんかないよね。(岡﨑)

—その違和感とは?

岡﨑:ポストモダンが批判しようとした、近代、モダニズムとは、そもそもどういうものだったのか。極めて大雑把に言えば、一般にモダニズムは産業革命を契機に始まったと説明される。市場が拡張して近代都市が生まれて異質な文化が隣り合うようになった。いままでにない規模のさまざまな文化的な差異が出現、侵入してきたけれど、市場の拡張という原理によって、それらの文化の違いは乗り越えられるというのがモダニズムの物語だった。

ポストモダンとは、その共通の原理=グランドセオリーがもはや有効でないと自覚されたということですね。同時に、この頃、僕たちがレヴィ=ストロース(1908年ー2009年、フランスの社会人類学者)の仕事なんかから学んだのは、それぞれの文化はそれぞれ厳格に構造化されている。どの文化、どの形式を選ぶかという選択には普遍性はない、ということだった。簡単に言えば、サッカーと卓球では違うルールがあるでしょう(笑)。そして、どの競技を選ぶのかという選択には、根拠なんかないよね。

—わかりやすいです(笑)。

岡﨑:そんな複数のルール、文化が見えてきた時代に対して、「もの派」みたいに、あるいは「絵画」の名のもとに伝統形式に回帰し閉じこもるとか、あるいはそれに対する「感性の解放」という、つまり形式か自由か、みたいな単純な二項対立的図式で対応できるはずがない。そもそもこの時代にも実際にはさまざまな試行が続行されたのですが、すこしでも広い視点で思考、活動している作家たちの仕事は、知的操作主義、あるいはアイデア主義とかデザイン的とかいうレッテルが貼られてキッチュ扱いされて、排除される傾向があった。その排除が1970年代終わりに行われたわけですね。

ところが実際にやるべきことはこうしたレッテルをつけて排除することではなく、それらにも存在するきちっとした形式、構造を学ぶべきだということです。外国語を学ぶと同じように。学ばないで印象でそれを扱って平気なのはタモリがハナモゲラ語で異言語を印象でチャカし、笑っているのと同じだということですね。それを美術批評がやってはいけない。

僕は当時の若者として建築とか文学とか映画とか演劇とか色々、首を突っ込んでいましたが、それぞれが持っているパラダイムを学ぶのが面白かった。それらはバラバラに並列されているのではなく、その間にこそ深刻なズレがあり議論があるように感じられた。その間にいわばコンフリクト(衝突)が起こる。僕にはこれが創造性であり批評だったんです。

ところが勘違いされないように補足すれば、実はそもそも「もの派」という名称が流布し始めたのは1975年頃で、その表現がマンネリ化したから揶揄として呼ばれ始めた、という実感があります。

1970年代前期までは、のちに「もの派」に括られるような実際の表現は、もっと複雑な見えない諸力の干渉を扱っているようなものが多かった。榎倉康二さんの仕事にしろ、原口典之さんの仕事にしろ、むしろ多言語、多文化が干渉しあうコンフリクトが示されていた。ですから「もの派」の閉塞というのも、半分以上は美術言説の力の弱さから来ていたと思います。すでにこの段階で美術批評は、御三家の批評を含めて、他のジャンルから参照されるものではなくなっていた。

もうメインカルチャーが存在しない。だからサブカルチャーもない。中心がない。ローカルな言語がすべてそれぞれの構造を持つ。(岡﨑)

—そこで、先ほどおっしゃっていた諸ジャンルの統合という問いにつながるわけですね。実際、『あかさかみつけ』を見ると、美術から建築、漫画まで、さまざまなジャンルへの言及が感じられます。

岡﨑:いや統合はできないし、その場所があるわけではない。しかし、その間に議論がり立つならば、その議論のプロセスのなかでだけ、かろうじて思考できるというわけですね。たとえば美術で言えば、アンソニー・カロ(イギリスの彫刻家)を支持する側とドナルド・ジャッド(アメリカの現代美術家)などのミニマルアートを支持する人々の間に熾烈な議論があった。

これだけだと水掛け論みたいな議論に思えますが、一方で建築で言えば、アルド・ロッシ(イタリアの建築家)やジョン・ヘイダック(アメリカの建築家)の「ビルディングタイプ」とか「タイポロジー」という問題群があって、これらは別々の問題でしたが、これがぶつかる場所みたいなものとして作品が作れるだろうとか考えた。うまくいけば、それらを乗り越えるもう1つの場が作品体験として仮設できるのではないか、とか。まあ、その考えは、後にブルネレスキ(ルネサンス最初期の建築家)とかについて考察した本『ルネサンス 経験の条件』(2001年刊、筑摩書房/2014年文庫化、文藝春秋)で書いていますので省略します(笑)。構成主義とダダイズムの間の論争に含まれていた可能性を引き継ごうとか、当時考えていたのですが、これについては去年ようやく僕が監修した『抽象の力 ― 現実(concrete)展開する、抽象芸術の系譜』という豊田市美術館での展覧会で少し示すことができました(笑)。調べてもらえば、もう25歳くらいのときにそんなことを書き散らしています(笑)。

まあそういう様々な問題に、コスト最少でまとめて応答できる作品を作ろうとしたというか、それが『あかさかみつけ』シリーズだったんです。すごく生意気な試みでしたが、まあまあ上手くいった、なんて(笑)。

—(笑)。でも、その壮大な問いに、スタイロフォーム(発泡プラスチック系の断熱材)というさりげない素材で取り組んでいるところが、『あかさかみつけ』の非常に面白いところですね。

岡﨑:尊敬する手塚治虫にあやかって『鉄腕アトム』みたいな(笑)。でも、これは僕だけではなかったでしょうね。こういう思考は当時の文化には広く見られたと思う。もうメインカルチャーが存在しない。だからサブカルチャーもない。中心がない。ローカルな言語がすべてそれぞれの構造を持つ。その分裂のなかで、できるのはこっちもそれぞれに対応すべくバラバラに主体を分裂させて、つまり複数の主体を同時にマルチタスクで動かすような、多くの人がそんな活動をし始めていた。

—そうした関心を持つ人が、絵画や彫刻への回帰という言説を狭く感じるのは当然ですね。

岡﨑:むしろ考えていた人は、自分たちの活動の総体が、窮屈な既成の文化的制度、たとえば美術界から観測不可能な方がいいと思っていたようなところもある。まあ音楽におけるニューウェーブでも、遡れば映画におけるヌーベルバーグでもそうだけれども必ず、従来の歴史記述に穴をあける、そういうパンク精神がありました。ですから制度に期待はしていなかった。逆に言えば、音楽や映画のニューウェーブの支えになったのは、自分たち自身が生きたアーカイブとなりうる、という新しいメディアによる技術的支えだった。それぞれが過去だろうと現在だろうとどんな作品にでもアクセスできるアーカイブを構築できる。

若い人は古い世代に対して、いつの時代も「自分の方が最新=モダンだ」と思うものだけど、そうではない場合もあるんだよね。(岡﨑)

—その話ともつながると思いますが、岡﨑さんは1986年にACC(アジアン・カルチュラル・カウンシル)の奨学生としてアメリカに滞在し、日本の美術言説の閉鎖性をはっきり把握できたと過去に語っています。そして帰国後には『FRAME』(1990年創刊)という批評誌を作り、戦後の美術史の見直しをされていますね。

岡﨑:『FRAME』の第2号(1991年)の特集は「'50s批評の地雷原」ですが、僕は1957年という年に、日本の美術批評の断絶があると考えていて、それに基づいていました。簡単に言うと、戦前には村山知義(1901年ー1977年)のような海外の文化にも通じた総合的な活動をしている作家がいたし、1950年代の山下菊二(1919年ー1986年、画家)らの「シュルルポルタージュ絵画」も同時代のフランスの「シチュアシオニストインターナショナル」という前衛運動に通じていました。

そして重要なことは、1950年代までに活躍した中井正一なり、花田清輝などの評論家にとって、物質という概念は、互いに通約不可能な言語がぶつかって伝達が破綻したときに、その媒体自体の姿が現れる、それが物質だと考えられていた。つまり物質は異なる体系と体系の干渉、伝達の破綻によって示される。異質な文化を繋ぐメディウムとしての物質概念をきちんと理解していたことです。メディウムというと勘違いされるので中井はミッテルという語を使いました。

しかしこういう精密な議論は、1957年に「アンフォルメル」という動向(フランスの抽象絵画を中心とした美術動向)が流行ったあと失われてしまった。先ほども言ったように『人間と物質』展(1970年に行われた第10回日本国際美術展)に集められた作家たちの仕事はこうしたメディウム=ミッテルとして、複数の力、あるいは領域の干渉を扱うものが多かったのだけど、それを日本の批評言語は捉え損ねた。あげく、「もの」をそのまま現前させるみたいな短絡的な理解が流通するようになってしまうんですね。

—つまり、1957年以前の作家や評論家のほうが、よほど国際的な問題意識を共有していたと。

岡﨑:そうですね。1957年以降、その思考が途絶えてしまった。批評が活況を呈し始めた市場あるいは興行に寄り添うようになった。1977年で完全に退行し、1987年には経済的好況に身をまかせ安易なコピー的言説あるいは海外ものの翻訳と紹介業に堕落してしまった。

いずれにしてもそれ以前の日本にそうでない思考が存在していたことを見直さないと、当時の批評家たちに対して失礼でしょ? そもそも、作家たちはいつの時代ももう少し深刻に、かつ世界性を持って考えているのに、いつまでも「日本は辺境で遅れている」あるいはもっと宿命的に「悪い場所」という話になってしまうと、観測する批評家たちが、自分の頭が悪いだけかもしれない、という反省が免除されてしまう。

若い人は古い世代に対していつの時代も「自分の方が最新だ」と思うものだけど、実はそうじゃない場合が多い。たとえば、1970年代中頃まで村山知義などは生きていたのに中原佑介さんなんて会いにも行かず勝手に自分の見解を述べていた。村山は戦前におおよそ手に入る美術書、理論書を全て海外から取り寄せ読んでいる。戦後はもうそれらは手に入らない。むしろ中原さんたちの段階が一番情報が少なかったわけですね。

それで、村山に批判されたけれど美術界は無視。生きていたのに聞きにもいかないで展覧会が開かれる。現在でも、村山の仕事のほとんどを占めていた演劇の仕事を理解せずに平然と回顧展を開いてしまうでしょう。知らないものに対する畏怖がない。恐ろしいことです。

村山より後でも、こうした開かれた思考、別の言語との衝突、葛藤を扱った仕事は、1970年代以降も中谷芙二子さんや宇佐美圭司さんや山口勝弘さんや、あるいは高松次郎さんの仕事にも継続されてあったわけですが、さきほどの美術界の伝統とか、真正の芸術とかの未知との遭遇ブームのなかで、こうした系譜はみな「知的操作主義」という揶揄で「キッチュ」、イロモノのように味噌もクソも一緒に排除されてしまったわけです。あげくに東大で宇佐美さんの壁画が破壊されたわけですね。だけどそうだとすれば、僕とか、あるいは同世代の畏友、藤幡正樹さんも仲間に入れさせてもらって言えば、その意味ではもともと、このキッチュと排除された流れに属す人間なんです。少しでも開かれた思考を持つことをいかがわしい、というのであれば。

絵なんて誰でも理解できるものだと思われているわけじゃない? そんな難しいこと考えなくても、分かると思われている。(岡﨑)

—ただ、1990年代以降、岡﨑さんは批評誌で活発に執筆し、後進の教育にも積極的に関わります。今、日本の美術の閉塞感について語られましたが、こうした岡﨑さんの活動を通じて、美術史を柔軟につなぎ直すことの楽しさを感じた後の世代はいるのではないかと思います。

岡﨑:だとうれしいですけれど。でも、僕が感じていたのはこうした美術の言説に対する自分の無力感ですね(笑)。正直言えば今回の展覧会のカタログで、それは強まってしまいました。ここで集められた作家たちを1つの時代の表現として括るための前提となった資料体がなんだったのか、はっきりしないのですね。

参加する作家に関連資料提出の求めもありませんでしたし、そもそもきちんと資料を抑え、関わった人が、みな同じ資料体に目を通し読んでいる形跡も感じられません。おそらく伝聞で得た印象、噂話でだけまとめているのでしょう。基本となる資料の基本軸をきちんと決め押さえないとだめですね。

島:昨年、岡﨑さんが監修された豊田市美術館の『抽象の力 ― 現実(concrete)展開する、抽象芸術の系譜』という展覧会こそ、近代美術館の学芸員がやるべき内容だと思えました。近代美術の可能性を、常識を超えてあらためて感じさせるキュレーションだった。

岡﨑:そう言っていただけるとありがたいです。あの展覧会で扱った村山知義や長谷川三郎(1906年ー1957年、画家)とか坂田一男(1889年ー1956年、画家)などの戦前から活躍していた作家を振り返ると、みんな憤死していったのではないかなあと。

誰でも、絵なんて自分が見ているものがその絵だと無条件に信じてしまっている。見えていないと考えない。ぜんぜん違う見方があることに思考が及ばない。作家たちが互いに何をすごいと思って互いに影響しあい、仕事が継承していったか。これはぱっとわかるものではありません。簡単にわかるものなら作家にとって面白くもなく影響も受けず継承もしない。

たとえばモネにしたって、日傘を差す女性のこの影の部分では、空気が冷えている、そこに遠くの波打ち際の風が流れ込んでいる、などという温度差までが表現されている。それくらい精密な色のチューニングがされている。ただの絵の具の塊に見えるというのはロックがただの騒音と感じられるのと変わらない。実はどんな作品でも目のチューニングをして解像度を高くすればかなりのことが感受され、思考の枠組みそのものまで揺り動かされる。こんな見え方があるのかと。そういう読み解きがもっと美術の展覧会で行えないものか、とは思うんです。ロックのマニアなんか、「エリック・クラプトンのこの部分のギターは誰々の影響だ」とか、みんなやっているわけでしょう?(笑)

—たしかに音楽ファンのリテラシーは、美術ファンよりも総じて解像度が高いかもしれません。

岡﨑:作家同士の技術の伝承ってそういう小さな影響関係で行われてきたものだから。あまり一般化しないで、オタク的に、つまりこまかく見る形式、モードを切り替えて見ていった方がいいときだってありますね。

水丸さんの仕事にはウォーホルと民藝を結ぶラインが示されていた。(岡﨑)

—今回の展覧会を、岡﨑さんがどのように感じられたのかもお訊きしたいです。

岡﨑:感慨深いこととして、初日の内覧会で日比野(克彦)さんが「当時、これが美術表現なら、美術の世界は小さすぎるのでやるのに値しないと思った」みたいなことを言われたので、僕と同じだったと思って心強かった。

感想としてこの先話すのは一観客としてのトリビアな雑談として受け取ってほしいのですが、僕としては日比野さんの話を理解するには、湯村輝彦(イラストレーター)さんから始めなければならない。湯村さんはもともと今回の展示にも参加している横尾(忠則)さんのスタッフでしたでしょ。1970年代の中頃でしたか、湯村さんはウォーホルなどの魅力、とくにドローイングの魅力を、横尾さん以上によく展開している人に見えていました。

そして安西水丸さんという人がいた。安西さんの仕事には大津絵などの手法が含まれていました。ポップアートを日本語に直訳すると民藝という語にもなりますが(笑)、実際、柳宗悦(1889年ー1961年、日本の民藝運動家)は大津絵は大量生産されるから形式が純化されるんだと、リキテンスタイン(1923年ー1997年、ポップアートを代表するアメリカの画家)が言っているようなことを書いていました。つまり水丸さんの仕事にはウォーホルと民藝を結ぶラインが示されていた。日比野さんの仕事はその正統な流れというかその可能性を爆発的に展開したものだと当時、感じていました。

岡﨑:まあ、こういうトリビアで言えば、1970年代の終わりには有元利夫さんという画家がいて、ピエロ・デラ・フランチェスカなどのルネサンス絵画を継承したような静謐な絵を描いていた。彼は木彫による人間像というか人形も作っていたんだけど、有元さんの仕事を追っていた人は舟越桂さんの仕事をすぐ受け入れることができたのではないかな、と思います。

実は、僕が『あかさかみつけ』を初めて発表したときにも「有元利夫さんと共通するものを感じる」と言う人が結構いました。有元さんは文学者に好かれていたので、そういう感想は文学者から聞くことが多かった。広げれば、それはデイヴィッド・ホックニーの仕事にも繋がっていた。

いわばブライアン・フェリー(イギリスのミュージシャン)がアルバム『Avalon』(ブライアン・フェリーが在籍したRoxy Musicの1982年の作品)を発表したときに、その音響の同質性から、ここにももう1つのTalking Headsとからかわれたように、「初期ルネサンス的な表情とか色彩」というモードで言われていたのかも知れません。

—面白いですね。岡﨑さんにずっと会場で解説してほしいです。

岡﨑:さらに個人的な思い出を言うと、今回出品されている作品で当時一番感激したのは辰野(登恵子)さんの1980年に描かれた絵画なんですね。この作品が初めて展示された個展を見に行って、辰野さんと結構、長話をしたのを覚えています。辰野さんは若いのにすでにずば抜けて巨匠でした。ミニマルなんだけど形式主義的に還元されたもの、つまり単なる平面ではなくて空間を湛えていた。まあものすごくゆるく、当時の音楽の例で言えば、ミニマルミュージックの語彙を使いながら別の空間表現へ移行させたブライアン・イーノのアルバム『Discreet Music』(1975年)みたいなものですね。辰野さん=イーノ説(笑)。

—どんどんつながりますね(笑)。

岡﨑:それで告白すると、辰野さんの作品と今回出品して、久しぶりに見ることになった僕の『かっぱばし』がね、色調が近いことを発見し、我ながら感じ入ったというか、ちょっと焦った。こういう知らずの影響というか、シンクロがあったことが見つかって涙ぐんでしまった。

まずは美術と総称されるもの以前にある、無数の文化的な文脈それぞれの正当性とそれぞれの論理を知るところからしか始まらない。(岡﨑)

島:今回の展覧会は、タイトルのなかで「起点」と銘打っていますけど、起点の奥にも無数の水脈が広がっているわけですよね。

岡﨑:そう。そしてそういう水脈が、アカデミズムのなかの直接的な人的流れの外にも無数に広がっているということですよね。作家というのは基本的にみな味方です。一方でグループ分けされるのを嫌う。たとえば川俣(正)さん(現代美術家)や戸谷(成雄)さん(彫刻家)は木材などの自然素材を使っているけれども、それ以前のいわゆる「もの派」との大きな違いは、製材された木材を使っている、そこに共通点がありますね。

つまり「もの」にしろ「自然」にしろ、前もって与えられたものとして考えていないということですね。たとえば戸谷さんであれば、すでに人工的に加工された素材から遡行的に「自然」という語をとりあえず使いますが、「自然」という領域を取り戻そうとしている。がそれはモノとしてあるのではない、戸谷さんの作業によって、その中心に空虚な場、潜在的な場として示される。川俣さんであれば、法的にも建築や美術という表現ジャンルとしても、確定した領域として定位されていない領域を仮説的に組み立てようとしていたところがあった、と僕は見ています。

岡﨑:だから、あえて言えば1980年代文化というものは、美術プロパーのみで生み出されたものではなくて、建築技術だったり、初期ルネサンスだったり、染織、輸出用民藝玩具だったり、さまざまな場所、異なる文脈、異なる技術に、作家が芸術というものの、仕事の起点を見出し始めた時代だったとは言えると思う。

逆に言えば、そこで「美術」あるいは「芸術」は実体的に特定できるジャンルではなく、ある種の活動の質のようなメタ概念として把握され始めた。つまり「芸術」は特定されたいかなる既存の場、ジャンルにも回収されるものとは考えられなくなっていた。そのメタな場は仕事をしている過程においてのみ潜在的に把握される。

いずれにしても無数の回路、文脈が互いに調停できないくらいに分裂してしまっていることが自覚されたわけですから、それらの仕事を理解するには、まずこれらの文脈、異なる回路、異なる技術の文脈が一つひとつ丁寧に押さえられなければならない。作家はそうやって仕事をしたのだから同じくらい勉強してもらわないと記述はできないでしょう。まずは美術と総称されるもの以前にある、無数の文化的な文脈それぞれの正当性とそれぞれの論理を知るところからしか始まらない。

建築を通して、あるいは文学を通して、あるいは演劇を通して考えてきたことなどが作品行為に結実している。いわゆる美術だけからは出てこない。出てきていたとすればルネサンス初期であったり19世紀であったり、ダダの時代であったり、場所も時代も違う場所の問題群の継続として仕事がなされた。

最初の美術館の話に戻るならば、そういう無数の方向、文脈から生み出された活動を一つの同じ「現代美術」として語ろうとすることの困難、問題群を回避して回顧しようとすれば、そこにある通約不可能な複数の文脈の差異を無視して、作家の個性とか感性の違いと片付けて「1980年代美術」というノーテンキな雰囲気で享受してしまった、当時のギョーカイの過ちをただ繰り返すだけになってしまうでしょう。

そういう意味で提案すれば、今回の展示では、全体を4つのキーワード(「メディウムを巡って」「日常とひそやかさ」「関係性」「記憶・アーカイブ・物語」)で分けていたけれど、僕だったら、当時の資料体、議論から、むしろ100個以上キーワードを抽出しておいて、鑑賞者にキーワードを選んでもらい、あるいは新しい語彙を付け加えて、それをタグとしてここの作品につけるみたいにして、無数のネットワークが可能であることを発見しつつ鑑賞してもらうのが面白いと思いましたね。

島:それは面白い。金沢の展示では、あえてキーワード順に作品を並べなかったんです。と言うよりも、展示室の構造上、並べられなかった。なので、きっと鑑賞者それぞれの経験から、それぞれの1980年代美術が発見してもらえる空間になると思います。

岡﨑:カタログに書いてある文章とか、キーワードにとらわれずに見てほしい。たんに1箇所から観測していたのでは、作品をつかみ損ねることになるから。美術だけじゃなくて、ジャンル同士の横のつながりにも語るべきことはたくさんあるはずです。それが僕の、この展覧会を見る人へのせめてもの提案ですね。

- イベント情報

-

- 『起点としての80年代』

-

2018年7月7日(土)~10月21日(日)

会場:石川県 金沢 金沢21世紀美術館 展示室1~6、13

時間:10:00~18:00(金、土は20:00まで)

休場日:毎週月曜日(ただし7月16日、8月13日、9月17日、9月24日、10月8日は開場)、7月17日(火)、9月18日(火)、9月25日(火)、10月9日(火)

料金:一般1,000円 大学生800円 小中高生400円 65歳以上800円

- プロフィール

-

- 岡﨑乾二郎 (おかざき けんじろう)

-

造形作家。武蔵野美術大学客員教授。1955年東京生まれ。1982年パリ・ビエンナーレ招聘以来、数多くの国際展に出品。総合地域づくりプロジェクト「灰塚アースワーク・プロジェクト」の企画制作、「なかつくに公園」(広島県庄原市)等のランドスケープデザイン、「ヴェネツィア・ビエンナーレ第8回建築展」(日本館ディレクター)、現代舞踊家トリシャ・ブラウンとのコラボレーションなど、つねに先鋭的な芸術活動を展開してきた。東京都現代美術館(2009~2010年)における特集展示では、1980年代の立体作品から最新の絵画まで俯瞰。2014年のBankART1929「かたちの発語展」では、彫刻やタイルを中心に最新作を発表した。長年教育活動にも取り組んでおり、芸術の学校である四谷アート・ステュディウム(2002~2014年)を創設、ディレクターを務めた。2017年には豊田市美術館にて開催された『抽象の力―現実(concrete)展開する、抽象芸術の系譜』展の企画制作を行った。

- フィードバック 19

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-