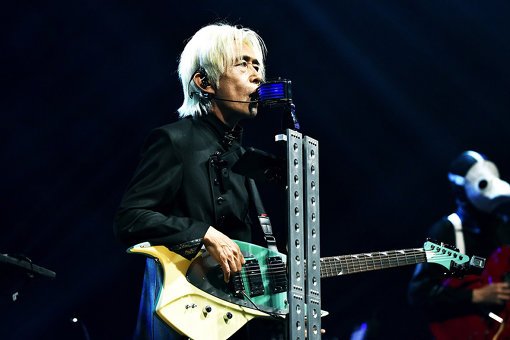

来年でP-MODELデビュー40周年を迎える平沢進。「テクノポップ御三家」と言われたP-MODELを、その絶頂期に路線変更。インターネットには黎明期から注目し、いち早く「インタラクティブライブ」やダウンロード配信を行うなど、未開の地を切り開いてきた。常に時代の一歩先を見据えてきた平沢から、次世代を担う若者たちへのメッセージをお届けする。

それまでミュージシャンは「ミュージシャン」であるために、妥協がたくさん必要でした。

—平沢さんは、インターネット黎明期から積極的にインターネットを活用されてきました。そもそも、インターネットのどこに魅力を感じたのでしょうか。

平沢:1980年代の終わり頃からデジタル技術が著しく発達し、ミュージシャンが「個人」でできる範囲もどんどん広がっていきました。その頃から、音楽制作から流通に至るまでのプロセスにおける最後の部分、つまり「情報発信」とダウンロードを含めた「流通」の部分が、インターネットによって完全に網羅されると思ったんです。

たとえばレコーディングスタジオでの作業がパソコン1台でできるようになり、それまで資本がなければ動かせなかったメディアや流通機構を自分の手中に収めることができる。そういった感触を得ることができたため、インターネットを早い段階から積極的に取り入れることにしました。

—今では当たり前となっていますが、1990年前後からすでに、それに気づいて動かれていたということですよね。1994年には「インタラクティブライブ」と題し、オーディエンスの行動がライブの進行に影響を及ぼすシステムを導入したパフォーマンスを行っています。これは、どういう目的で始めたものだったのですか?

平沢:当時のP-MODELのような、デジタルで音楽を形にしていくアーティストにとって、「ライブをやることの必然性」というのが実はあまりないんですよ。もちろん、打ち込まれた音源を大勢の人の前で鳴らし、それに合わせて生身の人間がパフォーマンスをすることには意義があると思います。ですが、それとはまったく違う形で、デジタル系のアーティストが「ライブをやることの必然性」を探りたかったんです。

それと、せっかく手中に収めたインターネットというメディアを、自分の音楽のなかにどう取り込んでいくか? というある種の実験の意味もありました。

—とはいえ、そうした平沢さんの発想を具現化するのは、当時だと相当大変なことだったのではないでしょうか。

平沢:大変は大変ですよね(笑)。人間にできることをマシンに置き換えるのは可能なのですが、「じゃあ誰が置き換えるのか?」というと、自分しかいないわけです。とにかくものすごい仕事量でした。ライブ前日はホテルで機材を山積みにして、明け方までトラブルシューティングをやる。それでも当日の本番で、案の定マシンがストップするなんてことはよくありました。

—うわあ(笑)。

平沢:ただ、そのハプニング自体がそもそも目新しく、「これこそテクノだ」と言えばお客さんはリアルに時代背景を共有していると感じて喜んだんです。20分くらいショーがストップしたこともありましたよ(笑)。

しかも、今のように誰もがパソコンをマスターしていた時代ではなかったし、私が使っていたマシンも非常にマイナーなOSだったんですね。大勢スタッフがいるなかで、私しか動かし方がわからない。なのでストップすると、自らステージを降りてマシンの方まで行って、トラブルシューティングするわけですよ(笑)。今考えると、非常に「恐ろしい」ライブをやっていましたね。

—(笑)。そんな大変な思いをしてまで、未知なる分野へ挑んでいくモチベーションは一体どこにあったのでしょうか?

平沢:まず、それまでミュージシャンは、「ミュージシャン」であるために妥協がたくさん必要でした。それこそ、レコード会社に気に入られなければいけないし、限られた予算のなかで作品を仕上げなければならない過程では、たくさん諦めなければいけないことがあるわけです。

そういう足枷のようなものが、テクノロジーの進化やインターネットの普及によって、ひとつずつ取り外されていく。それによりミュージシャンは「解放」されていくのだということを、体現してみせたかったんです。

その代わり、解放されて自由になると、そこで生じることに対する責任は自分で取らなければならない。必要な仕事は全部やる。逆に言えば、それをやらないからミュージシャンは自由になれないのだということを見せたかったんです。

時間をかけて、ついに掲示板を、販売サイトに変えてしまったんです(笑)。

—そこまでの労力を払ってでも、ミュージシャンは自由であるべきだと思われたわけですね。

平沢:私自身はそうですね。ただ、なかには契約とかしがらみとか、要するにメジャーの枠組みのなかに「所属」することを喜びとするミュージシャンもいる。私と彼らとはまったく動機が違うということで、そちらを否定するつもりは毛頭ないです。

—メジャーレーベルとの契約を1998年に解消し、自身のサイトからMP3音源をダウンロードできるようにしたのも、それにより支払う労力と引き換えに「自由」を手にしようと思われたわけですね?

平沢:そうです。

—当時、平沢さんのやっていることを理解している人は周りにいましたか?

平沢:少なくとも私の周り、特に一緒にバンドをやっていた人たちは理解していました。ただ、音源配信をする際に記者会見のようなものを開いたのですが、音楽誌はひとつも来ませんでしたね。コンピュータ誌だけでした。おそらく、音楽誌はレコード会社から広告費をもらって記事を作っているという事情もあったと思いますが、それ以前に関心がなかったのだと思います。

—日本ではまだ誰も始めていなかったダウンロードシステムを、どうやって構築したのでしょうか?

平沢:当然、今のように既存のサービスを利用したり、ちょっとプログラミングを勉強すれば決済からダウンロードまで簡単にできたりするような状態ではなかったわけです。そういうサイトを自分で作らなければならなかった。すでに宣言したあとですから、「やらなきゃならない」わけです。

—はい(笑)。

平沢:クレジットカードを動かせるような、ましてや1曲300円とかそんな少額決済を扱う日本国内のサービスなど存在しない。じゃあ、どうするか……まずは販売用のサイトを作るために、BBS(電子掲示板)をネットから拾ってきて、なかを開けました。そうすると、プログラムが書いてありますよね。

ただ、もともと知識があったわけではないので、見てもまったくわからない。その文字列に適当に文字を加え、走らせてみるとどうなるかを一つひとつチェックしていったんです。「この行はなにを意味するのか?」「この記号を削ったらなにが起きるのか?」と。そんな、気の遠くなるような時間をかけて仕組みを調べ上げ、ついに掲示板を、販売サイトに変えてしまったんです(笑)。

—……ちょっと、言葉が出ないです(笑)。

平沢:だからセキュリティはメチャクチャ。高度なセキュリティがかかっているように見せかけていたけど、ちょっといじれば曲も盗み放題でした(笑)。

決済はどうしたかというと、アメリカのシェアウェアの少額決済システムを利用しました。そこに商品データを飛ばすプログラムを作り、決済してアメリカから小切手で精算していたんです。

—へええ!(笑)

平沢:自分でも、とてつもないことをしていたと思いますね。でも当時は必死だったし、手伝ってくれる人もいないから、とにかくやるしかなかったわけです。しばらくすると、助けてくれる人がたくさん現れたのですが、それまではとにかく1人で試行錯誤を繰り返していました。

努力を積み重ねてきた人が作った楽曲と、「できちゃったからアップしてみた」みたいな人の楽曲が、同じ土俵に上がっているのは問題。

—ちなみに、ここ最近のストリーミングサービス、サブスクリプションについて、平沢さんはどんなふうに思っていますか?

平沢:それも、デジタル技術の発達やインターネットの普及によって、必然的に生まれた形態だと思います。もちろん、これから変わらざるを得ないこともたくさんあるでしょう。

レコードに針を落として音楽を聴いていた時代から、携帯にダウンロードして聴く時代になり、音楽そのものの価値がその人にとってどの程度なのかを技術が決定してしまうような、そういう状況にあると思います。が、それはもう止められないことです。付帯された価値から裸にされ、むき出しになった音楽をユーザーはそのまま聴いて、いいか悪いか判断していくということは、決して悪くないと思いますし。

—すべての楽曲が壇上に乗せられ同等に判断される状況は、たしかにフェアではありますね。

平沢:ただ、出るべくして出たアーティスト、つまりものすごい才能の持ち主や、然るべき努力を積み重ねてきた人たちが作った楽曲と、「できちゃったからアップしてみた」みたいな人の楽曲が、同じ土俵に上がっているのは問題といえば問題なんですけどね。そこはきっと、今後整理がついていくんじゃないでしょうか。

—私がよく思うのは「アルバムという概念」が、今後どうなっていくのか? ということです。音楽が曲単位で聴かれるなか、アーティストがアルバム単位で作品を作ることにモチベーションを保ちえるのでしょうか。平沢さんはどう思いますか?

平沢:たとえばリスナーとしての自分は、曲単位で聴いても本当に「いい」と思えばアーティスト名も経歴も調べる。曲の良し悪しを超えて、そのアーティストのことをもっと知りたいと思うし、アルバムで聴きたくなる。

つまり、アルバムは必然なんですよ。きっと、ファストフードのように消費される音楽がある一方で、手の込んだ料理を味わい尽くすように楽しむ音楽も存在する。そこはなくならないんじゃないかと思いますけどね。

裏切ったものは、そのまま「スタイル」となって残っていくんですよ。

—振り返ると平沢さんの活動は、未知なる場所を開拓することの連続でした。プログレッシブハードロックバンドのマンドレイクから、テクノポップのP-MODELへ、その後も幾度となく変化を繰り返してこられました。そうした変化する意欲は平沢さんのなかでどのように訪れ、実行してきたのでしょうか。

平沢:たとえば服の流行が変わっていくように、時代に合ったデザインというものがあると思うんです。流行にコミットしない人でも、なんとなくモードみたいなものを取り入れる。それが「時代にコミットしている」ということの表れではないかと。たとえば、今の時代にヒッピーの格好をするのは、まあ可笑しくはないけど、それなりの勇気は必要ですよね?(笑)

—たしかに、そうですね(笑)。

平沢:ミュージシャンって、いくつか種類があると思うんです。たとえば「なにかこれを音楽の形にしたい」という動機でやっている人もいれば、「ああいう音楽をやりたい」「あのジャンルのあのスタイルにハマりたい」という動機でやっている人もいる。巷に溢れている音楽は、そうした動機が見えないままゴチャ混ぜになっている。

私の場合は、言うまでもなく前者です。たとえばP-MODELのときは、「なにか音楽を作りたい、この時代のモードにコミットしたい」と思って鳴らしたサウンドが、結果的に「テクノポップ」と呼ばれた。で、それを聴いた人が「あ、テクノポップをやりたい」という後者の動機でついてくる。でも、その頃にはもう、私はテクノポップに飽きているんです(笑)。

—以前のインタビューで平沢さんは、P-MODELでテクノポップからの路線変更について「もし同じ路線で作品を出していたら、きっと今まで音楽活動を続けることはできなかったでしょう」とおっしゃっていました。それを読んで、なにかしらの「危機感」により路線変更を強いられたのかと思っていたのですが、もっと純粋に「好奇心」に突き動かされていたわけですね。

平沢:そうですね、「好奇心」に近いと思います。「危機感」みたいなものはなかったし、「こっちの方が生き残れる」みたいな打算的な考え方が私にはできない(笑)。だから、ものすごい先見の明を持つ、感受性の鋭いプロデューサーではないんです。単に関心がなくなり、やらずにはいられなくなるような「別の関心事」が生まれてくる。で、やりたいことをやっているだけなんですよね。

—「自分はこういうものに惹かれがちだ」みたいな、ある種の傾向はありますか?

平沢:すでに見慣れたものや、聴き慣れたものよりも、それらを裏切って出てくるものに関心がいきますね。その裏切ったものは、そのまま「スタイル」となって残っていくんですよ。

マイノリティではあるが、非常に強い意志や独特の世界観を持っていて、自分の境遇をマイナスとは考えていない。

—平沢さんに変化を与えたものとして、1995年頃からの「タイへの関心」も大きかったと思うのですが、そもそも「第二の女性(性同一性障害の男性が女性として第二の人生を歩み始める)」と呼ばれる人たちに関心を持つようになったきっかけはどういうものだったのでしょうか?

平沢:ひょんなことからタイに連れて行ってもらって、そのときに彼女たちのショーを観て衝撃を受けて。それで彼女たちのことを知りたくなり、手紙を出したら返事がきたんです。それからは、ものすごい勢いで友人が増えて、気づけばタイ全土に(「第二の女性」の)友人がいるほどになったんですよね。

彼女たちと私は、立場がよく似ているんです。マイノリティではあるが、非常に強い意志や独特の世界観を持っていて、自分の境遇をマイナスとは考えていない。むしろポジティブに転換していく努力を、まあ「せざるを得ない」人たちですね。それは私が「人と違うことをやらざるを得なかった」のと同じで、とても話が合ったんです。

—彼女たちの「独特の世界観」や「境遇」というのは?

平沢:タイの「第二の女性」には長い伝統があり、生きていくためのコミュニティのようなものがありました。そのなかで受け継がれていく価値観やサバイブ法があって、それを聞いていくと、ものすごいんですよ。

まず「綺麗にならなければならない」と教えられます。その「綺麗さ」は、自分が気持ちよく生きるためである以前に、「外見の公共性を意識した上でメディアとしての身体美に価値を置く」という考えなのだと読み取れます。そして、その「美」をもって「利他的」に生きなさいと、年長者が教えます。

毎年ミスコンテストがあるのですが、それにエントリーされた人たちは数週間にわたって取材を受けながら、ずっとボランティア活動をしているんです。そこから審査が始まっているんですね。活動内容やスピーチの内容、そして容姿を見られる。そして、そんな彼女たちを支援したり指導したりする医師や年長者が、常にいるんです。

—逆に、平沢さんの興味が薄れてしまった理由はどこにあったのですか?

平沢:私がタイを訪れていた20年前は、一般家庭にまだテレビが普及していなかったのですが、それがだんだん普及していくに連れて、彼女たちは「市民権」を獲得していくわけです。綺麗ですからCMにも起用され、アイドルのような存在になっていく。マイノリティで、サバイブしなければならなかった人たちが、「目標」にされる。

その途端、私が彼女たちにシンパシーを感じていた要素はまったくなくなってしまいました。今はもう、タイまで行って会いたいと思う人は1人もいないんですよね。「学べる存在」ではなくなってしまったんです。

好きなことをやって「その人でしかないようなあり方」をしていない限り、その人自身も周りの人も幸せにならない。

—今年は核P-MODELとして5年ぶりのオリジナルアルバム『回=回』をリリースし、来年1月にはツアー追加公演も決まっています。今回のライブはどんな内容なのでしょうか?

平沢:アルバムの曲を中心に、P-MODELの楽曲をリアレンジしたものと、核P-MODELの楽曲を組み入れた選曲になっていますね。

それこそ「インタラクティブライブ」からは退化していますよ。振り返ってみれば「インタラクティブライブ」は、与えられた技術とメディアから生まれた「モンスター」みたいなものでした。あれからときが過ぎ、打ち込みのトラックを同期させながら、生身の人間がステージ上でパフォーマンスしているという状態を、オーディエンスも承知の上で楽しんでもらえる時代になって「しまった」。という背景で行われる「普通のライブ」です(笑)。

—来年で、P-MODELのデビュー40周年ですが……。

平沢:あ、そうですか(笑)。そういうのってまったく考えないんですよ。どうでもいいというか。

—(笑)。今、平沢さんが興味を持たれていることは、どんなことですか?

平沢:色々あるのですが……まず時代が大きく変化すると私は思っていますね。なにか、枠組みそのものが大きく変わってしまうような。

そして我々は、一体どこまで「制限」されてきたのか、どこまで「ダメ」と定義されてきたのか、どのように「無能」の烙印を押されてきたのかということを、遺伝子レベルで再認識することになる。その「制限」を取り外すことにより、今まで信じられてきた歴史や常識がすべて見直されるような、まるでパンドラの箱が開いてしまうような出来事が起きる。そんな気がしています。

核P-MODELも新作の『回=回』はP-MODELから始まる過去のすべての作品とは質感が異なります。これ以前のアルバムは、言ってみればディストピアでのサバイバルでしたが、『回=回』では一転して「回復」「回帰」など、新規出直し的な可能性に目を向けたアルバムになっています。

平沢:非常に抽象的なことを言っているのでわかりにくいと思うんですけど、具体的に言えないのは自分自身もその「流れ」だけを漠然と感じているからなんですよね。ただ、なにかすべてが変わってしまう気がしていますね。

—そんな時代にあって、若者たちはどんなふうに生きていけばいいと思いますか?

平沢:答えはひとつしかありません。「好きなことをやる」。それしかない。「好きなことをやっても、生きていけないよ?」と教えられてきましたよね。可能性に目を向けるよう教えられながら、実は不可能性の選択に安全、安心が保証されているような社会に住んでいるからです。つまり「言われた通りにやれ、考えるな」です。

でも、好きなことをやって「その人でしかないようなあり方」をしていない限り、その人自身も周りの人も幸せにならず、幸福な社会貢献も成立しないと、長年生きてきて確信が持てるようになりました。誤解なきよう。好き勝手な無責任な振る舞いを奨励しているわけじゃありません。自由には責任が伴います。

好きなことをやっても怖くない時代が、おそらくもう少ししたら来るんじゃないかという気がしますね。それが来年なのか、50年後なのかはわからないんですけど、そういう転換をしなきゃいけないときがきます。じゃないと、もう無理。無理なんですよ。

- イベント情報

-

- 『核P-MODEL「回=回(Kai equal Kai)」』

-

2019年1月14日(月・祝)

会場:東京都 チームスマイル豊洲PIT

- リリース情報

-

- 核P-MODEL

『回=回』(CD) -

2018年9月5日(水)発売

価格:3,240円(税込)

CHTE-00811.回=回

2.遮眼大師

3.OPUS

4.TRAVELATOR

5.亜呼吸ユリア

6.無頭騎士の伝言

7.ECHO-233

8.幽霊飛行機

9.PLANET-HOME

10.HUMAN-LE

- 核P-MODEL

- プロフィール

-

- 平沢進 (ひらさわ すすむ)

-

東京都出身。1979年にP-MODEL結成。同年にワーナーブラザーズよりデビュー。テクノポップ / ニューウェイヴの中心的な存在となる。1994年より自ら考案した、コンピュータとCGを駆使して観客との相互コミュニケーションにより展開する「インタラクティブ・ライブ」を開催。1999年には日本でいち早くインターネットによる音楽配信を開始するなど、常に時代に先駆けた姿勢で音楽活動を行い、音楽業界内外のさまざまなアーティストたちへも影響を与え続けている。2002年の(財)デジタルコンテンツ協会主催『デジタルコンテンツグランプリ』では、2000年に開催された『インタラクティブ・ライブ・ショウ2000「賢者のプロペラ」』が「作品表彰の部」の最高賞である「経済産業大臣賞」と「エンターテイメント部門最優秀賞」を受賞。また、今敏監督のアニメ『千年女優』『妄想代理人』『パプリカ』のサウンドトラック、三浦建太郎作の漫画『ベルセルク』の劇場版・テレビ版・ゲーム版のサウンドトラックも平沢が担当している。海外でもその評価は非常に高く、アニメーション映画『パプリカ』の主題歌“白虎野の娘”はアカデミー賞歌曲賞部門のノミネート候補となった。2009年からはTwitterも開始。音楽作品のみからでは汲みきれない平沢ならではの独自の世界観が人気を呼んでいる。現在はソロ「平沢進」と、P-MODEL時代の作風を継承したプロジェクト「核P-MODEL」として主に活動中。2018年現在、オリジナルアルバムのみでも、P-MODELで12枚、平沢進で13枚、核P-MODELで3枚の作品を発表している。

- フィードバック 302

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-