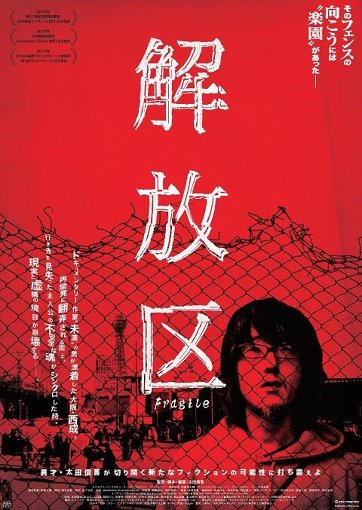

その映画の名は、『解放区』。友人の自殺を直視したドキュメンタリー映画『わたしたちの特別な時間の終わり』(2013年)でセンセーションを巻き起こした太田信吾監督が、初めてドキュメンタリーではない劇映画として生み出した作品だ。俳優としても活動する太田監督自らが演じる、ドキュメンタリー作家「未満」の男が、紆余曲折の果てに、自らカメラを持って大阪・西成の街に飛び込んでいくというこの映画。ドキュメンタリーの手法を用いながら、その随所に生々しい人間たちの「リアル」が描き出されたこの映画の、なにが問題視されたのだろうか。

そして、そんな逆風にもめげず、遂に日の目を見ることになった本作の、映画としての「魅力」と「強度」とは。本作の配給を買って出たSPACE SHOWER FILMSの高根順次、そして『京都国際映画祭』で本作の上映を決定した同映画祭の総合プロデューサーであり、北野武監督の映画『ソナチネ』(1993年)などを手掛けた辣腕映画プロデューサーとしても知られる奥山和由の同席のもと、太田監督に話を聞いた。

最終的に助成金は全額返還。西成地区を映した映画が、行政から指示された内容の変更

―まずは、本作『解放区』をめぐるそもそもの経緯について、太田監督から改めてお話しいただけますか?

太田:はい。そもそもの経緯としては、CO2(シネアスト・オーガニゼーション大阪)という団体が、大阪市と一緒に、年に3本映画を作るプロジェクトをやっていて。そのうちの1本として、2013年に、この『解放区』の企画が選ばれて、それで制作した映画なんですね。

―もともとの成り立ちとしては。

太田:そうなんです。企画の段階から、大阪の西成にある「あいりん地区」で、ドキュメンタリーの手法を用いて撮るというのは強く主張していて、脚本も全部事前に提出していたんですけど、撮影が全部終わって編集が終わった段階で、それを見た役所の方から、「ちょっとこれはまずいんじゃないか」っていう話がきて……。

―助成金の出資元である大阪市のほうから?

太田:はい。この部分をカットして欲しいというのが、わーっと箇条書きで書いてあって。CO2側が、あいだに立っていろいろ動いてくれたりしたんですけど、やっぱり大阪市の助成金で成り立っている企画ということもあって、調整がなかなか難しいところがあったみたいで……。

―具体的には、本作のどのシーンが問題となったのでしょう?

太田:西成とわかる描写は全部カットして欲しいとか、もう映画自体が成り立たないレベルだったんです。

1985年生まれ。映画監督・俳優として活動。長野県出身。大学では哲学・物語論を専攻。大きな歴史の物語から零れ落ちるオルタナティブな物語を記憶・記録する装置として映像制作に興味を持つ。処女作のドキュメンタリー『卒業』が『イメージフォーラムフェスティバル2010』「優秀賞」「観客賞」を受賞。初の長編ドキュメンタリー映画『わたしたちに許された特別な時間の終わり』が『山形国際ドキュメンタリー映画祭2013』で公開後、世界12カ国で公開。俳優として演劇作品のほか、TVドラマ等に出演。

―それは監督自身にとっても驚きだったのですか? それとも、ある程度クレームが入ることは覚悟の上で?

太田:もちろん、最初の段階で「こういう企画にOKを出してくれるんだ」っていう驚きはありましたけど、CO2の方々もすごく協力的で、現場のサポートに回ってくれたりとかしていたので、編集の段階でそういう話になるのは、ちょっと受け入れ難いなって思いましたね。

―そこで譲る気は、まったくなかったと。

太田:そうですね。プロデューサーに相談したら、「やっぱり、それはおかしい」という意見だったので、そこでもう助成金を全額返還して、映画の権利を制作サイドが完全に引き取ったんですよね。

「表現の自由」を巡って、助成金取り消しされた映画の関係者たちが語る

―予算の規模は違いますけど、一度決まったはずの補助金が、その後交付されないことになったという意味では、『あいちトリエンナーレ』の問題と共通しているわけで……今回、『解放区』の配給を担当したSPACE SHOWER FILMSの高根さんは、一連の騒動について、どのように感じましたか?

高根:そもそもの流れを考えると、こういう騒動になる可能性は、最初からあったわけですよね。それは、主催する側も芸術監督を務める津田大介さんも、ある程度覚悟してやっている部分があったと思うんですけど、それが想定以上だったというか。

ただ、僕が本当にビックリしたのは、補助金を交付しないという決定を文化庁が出したことですよね。それはホントにビックリしたというか、正直それはしないだろうと思っていたので。というか、あれがOKだったら、後出しジャンケンでなんでもできちゃうじゃないですか。そんな判断を堂々とするレベルまで劣化しているのかと愕然としました。

SPACE SHOWER TV勤務のプロデューサー。プロデュース作品に、『フラッシュバックメモリーズ3D』(2013年)、『BiSキャノンボール2014』(2014年)、『私たちのハァハァ』(2015年)がある。昨年度SPACE SHOWER FILMSを立ち上げ、『NORTHERN SOUL』、『SOUNDS LIKE SHIT: the story of Hi-STANDARD』、『Tribe Called Discord -Documentary of GEZAN-』等のプロデュース、配給を手がけている。

奥山:だからやっぱり、「表現の自由」に関しては、定期的にジタバタしなきゃしょうがないんですよ。結果はともかくとして、『あいちトリエンナーレ』は「表現の自由」というものを敢えてかき回そうとしたところがあるわけです。それにかこつけて、右だ左だとかいって乗っかってくる姿もすごくいやらしいなと思うけど、そうやって騒がないと、「表現の自由」を確保しようという機運すら起こってこないわけですよね。

1954年生まれ。映画プロデューサーとして『ハチ公物語』『遠き落日』『226』などで記録的大ヒットを収める。一方、北野武、竹中直人、坂東玉三郎それぞれを新人監督としてデビューさせる。また今村昌平監督で製作した『うなぎ』は、第50回カンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞。今年10月10日に『黙示録 映画プロデューサー・奥山和由の天国と地獄』(春日太一著 / 文藝春秋)が発売した。

高根:そうですよね。そこでちゃんと騒がないといけないというか、論議するべきところをちゃんと論議して、「表現の自由」というものを、考え続けないといけないっていうのは、僕も思いましたね。

強力なプロデューサーがいない。公的な資金に頼らない制作に向け、映画業界が抱える課題

―「表現の自由」とは所与のものではなく、その都度その都度、考え続けなければいけないものであると。ちなみに、太田さんは、この件について、どう感じていますか?

太田:そうですね……僕はもう、自分たちで助成金に頼らずやったほうがいいんじゃないかって思っていて。

―なるほど。かつて太田監督自身が、そうやったように。

太田:もっと寄付金制であったり、パトロン制であったりを整備するべきだと思うんです。実際、この『解放区』に関しても、『バンコクナイツ』(富田克也 / 2016年)などの話題作を多数手がける若手・映画プロデューサーの筒井龍平さんが主に資金を出してくれてますが、もう1名、映画業界の外にいる人にも、プロデューサーとして参加してもらい、がっつりポケットマネーから資金を出してもらってるんです。やっぱり、公的な資金に頼らないと映画が作れないっていうのも、あまり健全ではないですよね。

奥山:それは、僕も同意ですね。お金がうなるほどある人って、世の中にいっぱいいますから(笑)。そういう人たちに声を掛けて、それをちゃんとビジネスとして組み立てるのが、本来プロデューサーの仕事であるわけで。昔の映画会社には、そういうプロデューサーが、ゴロゴロいたんですよ。だけど、映画会社が、映画製作のリスクを分散させようとして、製作委員会みたいなものを作り始めてから、なんだかおかしなことになってきて……。だから、太田さんがおっしゃったように、公のお金に頼らずやるほうが本来健全であるというのは、僕も同意見ですね。

―そうやって公的ではないところから資金を集めてくるプロデューサーが、いまは少なくなっているのでしょうか?

奥山:明らかに少ないですよね。東宝とフジテレビにはいますよ。テレビ局としての評判はともかく、フジテレビの映画部は、『踊る大捜査線』からいろいろ毀誉褒貶がありつつも、映画に対する愛着は、ちゃんと根づいているんですよね。

東宝も、映画の商業性も含めてやっぱり映画に対しての愛情がある。だから、プロデューサーというものが出てきたときに、その映画を成功させようっていう組織論が、ちゃんと回るんですよね。

高根:うんうん。わかります。ビジネスと愛情のバランスが良い組織は成功しやすいですよね。

奥山:だから、ちゃんと人が育つし、組織としてのメリットはあるんですよね。映画に興味がなくて、「映画はリスクだ」っていっているような組織や会社で映画を作ったとしても、それは余計な会議が増えるだけで……それだったら、フリーでやったほうがいいんですよね。だけど、そうやってフリーでやるときに、その人脈だなんだっていうところも含めて、実際に動けるプロデューサーがどれぐらいいるか考えたら、いまの日本には何人もいないってことなんです。

高根:実はこの作品の配給に関して、社内でも「本当に大丈夫なのか?」という意見が出たんです。コンプライアンス的にどうなのか、という。最終的には社長に直接説明して承諾を得ました。組織論的に考えすぎると忖度がはびこってリスクの高い作品には手を出さなくなるでしょうし、でも一方で誰も手を出さないからこそチャンスもあるんだと思います。

―この『解放区』の場合、最初は大阪市から横やりが入りながらも、完成から5年を経たいま、力強い味方がついたわけですね。

太田:そうですね。2014年の『東京国際映画祭』で上映させていただいたり、1年くらい前に高根さんが、この映画を配給してくださるという話にもなったりして。

―高根さんは本作のどこに惹かれたんでしょう。

高根:僕は太田さんの前作『わたしたちに許された特別な時間の終わり』(2014年)が大好きで、太田さんの新作だと聞いて『東京国際映画祭』で見たんですけど、これもまた、とんでもない映画だなと思って(笑)。ただ、そのときはまだ、SPACE SHOWERの映画事業を立ち上げる前だったし、この映画って、そもそも音楽映画ではないじゃないですか。あくまでも、劇映画であって。

だから、そこでなにかお手伝いしようとかっていう発想は全然なかったんですけど、その後SPACE SHOWER FILMSという映画事業を立ち上げて……実はこの映画がうちで配給する最初の非・音楽映画なんですよね。それぐらいこの作品の持つ「圧倒的なリアリティー」にほれ込んでます。

太田監督はある種の天才。森達也に似たところがある。

―奥山さんが総合プロデューサーを務める『京都国際映画祭』でも17日19時10分から上映することが決まっています。

奥山:そうですね。まず映画としてすごくよくできているじゃないですか。構成からなにから細かい計算がキチッとできているにもかかわらず、西成のシーンでは、ちょっとドキュメンタリー的な要素もあって。ありとあらゆる人間が、そのままの形で登場しているので、どの表情を見てもすごく面白い。だから、助成金云々の話は、もともと知らなかったし、この映画が本来持っている力からすると、じつはどうでもいい話かなと(笑)。

高根:そうですよね(笑)。

奥山:もちろん、その助成金の話と関連して、「表現の自由」っていうものが問題になるのかもしれないけど、そもそもいまの映画界自体が、そういう「表現の自由」みたいなものを、自主的に放棄しているようなところがあるじゃないですか。

暴力団排除条例とかができて、かつての『仁義なき戦い』(深作欣二監督 / 1973年)のような映画が撮れないとか、そういう自主規制や忖度みたいなものも含めて。そういう中で、この『解放区』という映画は、個人的にすごくフラストレーションが解消される映画だったんですよね。

太田:そういっていただけるなんて嬉しいです。『仁義なき戦い』は僕も大好きです。

奥山:きっと、『解放区』はリアル過ぎたんでしょうね。ただ、この映画は、リアル過ぎるからこそ成立する映画ではあって……太田さんは、そういうリアルな空気感を演出する、ある種の天才だと思うんです。そういう意味では、森達也(ドキュメンタリー監督、代表作に1998年『A』)に似たところが、ちょっとあるかもしれないですよね。

―なるほど。森達也監督との共通点というのは、結構腑に落ちるところがあります。

奥山:彼もやっぱり、ある種の確信犯であり、ある種の役者だと思うんです。そう、『FAKE』(2016年)のときなんか、もう完全に役者だったじゃないですか。そうやって、自分が主人公になることで、その空気感を作って、そこにみんなを引きずり込むっていう。そういうことがやれる人って、そんなにいないんですよ。ある種の詐欺師的な素養はもちろん、それが許される愛嬌みたいなものも、きっと必要になってくるだろうし。ウソでないウソをつける人というか。森達也は、そういう監督ですよね。

―たしかに。

奥山:「ドキュメンタリーは嘘をつく」って彼自身もいっているように、どこまで信用していいのかわからないところがある。太田さんも、それと同じようなところがあって……。まあ、僕は敢えてホンモノなのかどうかは聞きませんけど、シャブを打ったときの太田さんの目とかを見ていると、「こいつ、ホントに大丈夫かよ?」って感じがするじゃないですか(笑)。だから、大阪市の担当者も、きっと思ったんじゃないですか。「まいったな。ホンモノが出てきちゃってるよ」って(笑)。

太田:まあ、あそこはもちろん、演技なんですけど……。

奥山:それは、演技じゃなきゃまずいでしょ(笑)。だから、しっかりプロなんですよね。だけど、あのシーンを見て、「ああ、これはやばいな」と思った担当者の方の気持ちも、わからないではないですよね。

―ここまでリアルな作品が劇場公開されたとき、どんな反応が待っているか、楽しみでもあり、不安でもあるんじゃないでしょうか。

太田:映画の内容で不安なことは全くないです。いや、今、俺、格好つけましたけどただ金のことだけは正直、不安ですね(笑)。赤字じゃなく出資者にリクープだけはしたい。それだけメチャクチャ不安です。プロデューサーの筒井さんなんて子供4人もいるんですよ……っていうその話はまあ置いといて、まずは娯楽として楽しんでもらえたら。僕にとって映画はまず「娯楽」ですから。その上で、映像を撮る人間を主人公に据え、観客には問いかけています。挑発もしています。見るということ、知るということ、撮るということ、なにかを他者を、描くに伴う責任のあり方とは? 表現することや、撮影すること、それらが手軽に身近になった現代だからこそ、改めてメディアの在り方を考え直すような映画にもなっていると思うんです。一方で、撮影から5年という時間を経て劇場公開されることによって、この映画は熟成し「町の記録」としての価値も高まっています。

―たしかに、本作に登場する「あいりんセンター」は現在……。

太田:もうないですね。今年の春に閉鎖されて……なので、センセーショナルな部分にだけ注目するのではなくて、西成という街、そこで生きてきた人たちに思いを馳せていただきたいなっていうのはありますよね。西成(通称:釜ヶ崎)は1970年の大阪万博のときに、日本中のインフラ整備のために労働力が必要になって、日本中から集められた人たちのためのいわゆる「寄せ場」として成立していった場所なんですけど、そうやって日本のインフラ整備に貢献した人たちが、歳をとって働けなくなって、名前もなく、そこで亡くなったりしています。そこにも、ちょっと思いを馳せてもえたら嬉しいですね。

『解放区』エンディングテーマのSHINGO★西成“ILL 西成 BLUES -GEEK REMIX-”(Apple Musicはこちら)

- 作品情報

-

- 『解放区』

-

2019年10月18日(金)からテアトル新宿ほか全国で順次で公開

監督・脚本:太田信吾

音楽:abirdwhale、Kakinoki Masato

エンディングテーマ:SHINGO★西成“ILL 西成 BLUES -GEEK REMIX-”

出演:

太田信吾

本山大

山口遥

琥珀うた

佐藤亮

岸建太朗

KURA

朝倉太郎

鈴木宏侑

籾山昌徳

本山純子

青山雅史

ダンシング義隆&THE ロックンロールフォーエバー

SHINGO★西成

ほか

上映時間:111分

配給:SPACE SHOWER FILMS

- プロフィール

-

- 太田信吾 (おおた しんご)

-

1985年生まれ。映画監督・俳優として活動。長野県出身。大学では哲学・物語論を専攻。大きな歴史の物語から零れ落ちるオルタナティブな物語を記憶・記録する装置として映像制作に興味を持つ。処女作のドキュメンタリー『卒業』がイメージフォーラムフェスティバル2010優秀賞・観客賞を受賞。初の長編ドキュメンタリー映画『わたしたちに許された特別な時間の終わり』が山形国際ドキュメンタリー映画祭2013で公開後、世界12カ国で公開。俳優として演劇作品のほか、TVドラマ等に出演。

- 高根順次 (たかね じゅんじ)

-

SPACE SHOWER TV勤務のプロデューサー。プロデュース作品に、『フラッシュバックメモリーズ3D』(2013年)、『BiSキャノンボール2014』(2014年)、『私たちのハァハァ』(2015年)がある。昨年度SPACE SHOWER FILMSを立ち上げ、『NORTHERN SOUL』、『SOUNDS LIKE SHIT: the story of Hi-STANDARD』、『Tribe Called Discord -Documentary of GEZAN-』等のプロデュース/配給を手がけている。

- 奥山和由 (おくやま かずよし)

-

1954年生まれ。映画プロデューサーとして『ハチ公物語』『遠き落日』『226』などで記録的大ヒットを収める。一方、北野武、竹中直人、坂東玉三郎それぞれを新人監督としてデビューさせる。また今村昌平監督で製作した『うなぎ』は、第50回カンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞。1994年には『RAMPO』を初監督。日本アカデミー賞優秀監督賞・優秀脚本賞、日本映画テレビプロデューサー協会賞、藤本賞、他多数受賞。10月10日に『黙示録 映画プロデューサー・奥山和由の天国と地獄』(春日太一著、文藝春秋)が発売した。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-