ときは1994年。「グランジ」や「オルタナティブ」と呼ばれる音楽の絶対的象徴・Nirvanaのフロントマン、カート・コバーンが自らの手でその生涯に幕を降ろした。27歳だった。その死から四半世紀以上経てもなお、彼の音楽性やファッションセンス、あるいはその思想や価値観が若者たちを虜にし続けているということは、ここであえて書くまでもないだろう。

本稿の主役、w.o.d.のサイトウタクヤは奇しくも1994年に生まれ、その思春期にNirvanaをはじめとする1990年代のオルタナティブロックの洗礼を受ける。そしてw.o.d.は、昨年『1994』というアルバムを作り上げた。音楽面に限らず、「オルタナティブ」という言葉に内包される価値観や精神性は、サイトウ自身に深い影響をもたらしたという。当時を知らない彼にとって、それらの音楽たちはなぜ特別たりえたのか? その理由を探るべく、同じく1990年代のカルチャーに憧れと葛藤を抱く奥冨直人(BOY)を迎えた対談を実施した。

「オルタナティブ」をひとつのキーワードに、話は音楽やファッションにはじまり、その震源地としての「ストリート」について、そして同調圧力と排他が蔓延する現代の空気へと展開。対話が進むごとに、ジャンルや世代といったラベルは剥がれていった。以下のテキストは単なる1990年代のカルチャー談義ではなく、現代を生きる若者たちのリアルの在り処と生き方の話だ。サイトウがギターに乗せて叫ぶ、痛みや満たされなさの奥にあるものについて、奥冨との対話から探っていった。

「w.o.d.の音楽は自分たちの好きなものがそのまま伝わってくるんですけど、それを1994年生まれがやってることが新鮮で」(奥冨)

―まずは、w.o.d.が昨年9月にリリースされた『1994』と、それ以降について伺えればと。サイトウさんとしては、どういう作品ができたと感じられていますか。

サイトウ:俺、1994って生まれ年で、いま25歳なんですけど、生まれてから25歳くらいまでって人生で一番青春といえる部分だと思うんです。生々しさとか初期衝動みたいな青い感じをまとめることができたなと。

サイトウ:それに、切り替わりのアルバムにもなったというか。『1994』でこれまでを美しい思い出にできたことで、よりいろいろなことに挑戦できるかなって気がしています。

―青春にケリをつけられた感じ?

サイトウ:そうですね。

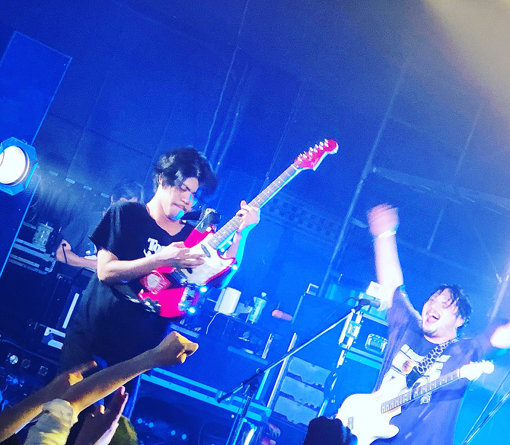

神戸発3ピースバンド、w.o.d.(ダブリューオーディー)のボーカルギター。新世代グランジスターと称される爆音サウンドが各地ライブハウスで話題となり、『VIVA LA ROCK』『SATANIC CARNIVAL』『RUSH BALL』など大型フェスへも多数参加。シティーポップ以降メロウなサウンドが主流の邦楽バンドシーンのなか、ラウドなオルタナロックを鳴らせる稀有な存在としてミュージシャンやメディアからの注目度も高い。2019年9月、2ndアルバム『1994』をリリースした。

―トミーさん(奥冨)は、『1994』に対してどういう印象を持ちましたか。

奥冨:1994年って、好きな海外のバンドがデビューしたり、リリースがあったりっていう自分にとって印象的な年で。その頃のストレートなロックは自分の原点で、ずっと好きなんです。自分自身がそこからしばらく離れていたこともあるんですが、ここまでストレートな印象を受ける日本のバンドとの出会いも多くなくて。

こういうデカい音で、それぞれの3人のパートがバーンとくる感じは久しぶりでした。w.o.d.の音楽は自分たちの好きなものがそのまま伝わってくるんですけど、それを1994年生まれがやってることが新鮮で。僕よりちょっと上くらいの人が影響を受けた音像って感じ。それをw.o.d.は、時代が変わってアップデートされた形で鳴らしているんだなって感じましたね。

w.o.d.『1994』を聴く(Apple Musicはこちら)

―実際に1990年代のポストパンクやグランジの影響がw.o.d.の音楽には色濃いと思うし、1990年代の音楽・ファッションカルチャーへのシンパシーが今日の対談のキーワードになると思っているんですけど。サイトウさんご自身は、トミーさんと対談したいと思ったのはどうしてだったんですか。

サイトウ:俺らの音楽はよく「グランジ」って言われるんですね。実際、ファッションも含め1990年代のカルチャーは好きなんですけど、やっぱり「グランジ」って音楽だけの話ではないじゃないですか。

もちろん音楽ありきで大好きなカルチャーなんですけど、その精神性にも惹かれてるんです。カート・コバーン(Nirvana)が憧れとしてずっと存在していて、俺もすごく服が好きだし、そこも含めて精神性が表れるものだと思っているんですよ。だから自分でもダメージジーンズにパッチワークみたいなのを貼ってたりして、服に意味を持たせていく。

サイトウ:そういう意味で、「BOY」をはじめとしてトミーさんが発信されているファッションとか、精神性の話ができたらいいなと思いました。俺らが憧れた音楽や時代、ファッションを、トミーさんはどういうふうに捉えてるのかなって。

―トミーさんにとって、1990年代ってどういう時代ですか?

奥冨:1990年代は小学校高学年の頃に終わったから、僕にとって永遠に憧れで。記憶はハッキリしてないんですけど、1994~96年くらいからかなりテレビを見てて、ポップチャートをチェックして、曜日毎にあった音楽番組を見ていました。当時から、ロックバンドもJ-POPも聴いてましたね。

ファッションも、やっぱり裏原以降で随分いろんなことが変わったし。もうダントツで影響を受けた時代です。でもかといって、同じことがしたいわけではないんですよね。10代の頃は特に、1990年代に対する憧れと葛藤が強くありました。

平成元年・埼玉県生まれ。渋谷にあるFASHION & MUSICをコンセプトにしたショップ「BOY」のオーナー。DJ活動も地域・ジャンル問わず精力的に行う。インディーシーンに詳しいことで知られ、TOMMYの愛称で親しまれている。

―1990年代という時代のどういうところに憧れを感じるんですかね?

奥冨:なんですかねぇ? 何が起きてもおかしくない一触即発感っていうか……なんかもう、目ぇ醒める感じがありますよね。その時いた人の言葉でも行動でも。それに近いものは、w.o.d.にも感じますよ。これ、なんなのか言葉では上手く言えないんですけどね。

幼少期からYouTubeで音楽を漁っていたサイトウ。彼にとって、なぜNirvanaや90年代のロックが特別だったのか?

―w.o.d.って、一概にグランジだけとは言い切れない、当時オルタナティブだと言われていたものがいろんなところで混ざっている音楽だと思うんです。サイトウさんが「1990年代が好きだ」とおっしゃったのは、そこにどんな素敵なものがあったからなんですか?

サイトウ:そうですね……俺も小学生のとき、テレビの音楽番組でクラシックやJ-POPに触れていたんですけど、それと並行して、ずっとYouTube見漁っていたんですよね。ちっちゃい頃から家にパソコンがあったのが俺らの世代やと思うし、それこそYouTubeって、年代感とか関係ないじゃないですか。

1960年代もあれば、1950年代の音楽だってある。ブルースとかソウルもあるし、新しいやつもずっとアップロードされますし。で、見てたなかで、パンクは……なんて言えばいいんですかね、しんどかったんですよ。「なんでこんなにマッチョなんやろ?」って。

―なるほど。

サイトウ:ガツガツしてるのが合わないなと思って。そもそも、ガツガツできない人種やから家にこもってYouTubeを見漁ってるわけですからね(笑)。

そのなかでも1990年代のロックバンドの音楽って、カッコつけてないし、演奏も上手いわけでもないのにめちゃくちゃカッコよくて……そのちょっと力の抜けた感じというか、自然体な感じが自分にすごくハマったんです。2000年代になるともうちょっとハイファイな感じになると思うんですけど。

奥冨:確かに。あと、あんまり禁止されるコード感がなかったですよね。

サイトウ:Nirvanaがアクセル・ローズ(Guns N' Roses)に喧嘩売っちゃうみたいな(笑)。そういうことが衝撃的だったんですよね。そんなことやっていいんだって。

奥冨:予定調和じゃない感じというかね。

サイトウ:そうそう。ほんまに、それに出会ったタイミングが中学生だったっていうのが大きくて……当時、閉塞感があったというか、面白くないなって思っていたのを全部音楽が発散してくれたんですよね。だから音楽をいっぱい聴いていましたね。

―当時はどんな音楽を聴いていたんですか?

サイトウ:兄ちゃんの影響でBUMP OF CHICKENを聴くようになって、ギターが大好きになりました。それでギタリストになりたくて、ジミヘン(ジミ・ヘンドリックス)とかCreamとかゴリッゴリのギターにいって(笑)。メタルもブルースも聴くし、なんならジャズギターも一時期習ってました。でもNirvanaを聴いて、もう衝撃で全部パーン! ですよ(笑)。

奥冨:王道的にやっていたことが、Nirvanaの世代によって覆されたというか。

サイトウ:そうですね。

「Nirvanaもそうですけど、単純に暗いから好きなんじゃなくて、美しさが好きなんです」(サイトウ)

―先ほども家にこもりがちだったとおっしゃいましたし、今も閉塞感とおっしゃいましたけど、周囲の環境のどんなことが自分の肌に合わないと思っていたんですか。

サイトウ:友達もいたんですけど、一緒に遊びたくても誘い方がわからなくて。それで内にこもりがちでした。だってね、誘い方がわからないんですから(笑)。

―……根深い悩みですね。

サイトウ:なんか誘えなかったんですよね。引きこもっていたというか、部屋のなかにばかりいたせいか電車に乗るのが怖かった時期があって。「見られてんちゃうか?」って自意識がすごくて、なんかもう汗も出るしプルプル震えるみたいな。だから学校行くのも嫌で。深夜パソコンばっかしてるから、朝起きんのも嫌やし(笑)。なんか最悪やったんですよね。

奥冨:すごいループだね、それは(笑)。

サイトウ:それでNirvanaとか、Radioheadとか……。

奥冨:どんどん内に入っていく(笑)。

サイトウ:そうそう。それこそsyrup16gとか聴いたりしてました。

奥冨:僕も大好きです。

サイトウ:Nirvanaもそうですけど、単純に暗いから好きなんじゃなくて、美しさが好きなんです。芸術として美しいし、もう癒されるじゃないですか。Nirvanaの爆音も、Radioheadのループ感もそう。syrup16gも歌詞も音もすごいですよね。振り返ると、なんで引きこもりがちだったかはわかんないんですけど。

―言葉にならないから苦しいものですよね。

サイトウ:そうですね。それを全部ね、彼らはぶっ飛ばしてくれるわけじゃないですか。

奥冨:そうだね。僕も中学のときにART-SCHOOLとかsyrup16gを聴いて、なんか日本だから生まれた儚さというか……彼らも海外のオルタナティブに確かに影響受けてるんだけど、日本人独特の繊細さがすごくあって、僕はそこに美しさを感じる。一旦破壊されたものの再生というか。もちろん、いろんな形の美しさがありますけど、彼らにはそういう共通したものがあるような気がします。

「インターネットがめちゃくちゃストリート化しちゃってると思うんです」(奥冨)

―トミーさんがやられている「BOY」はすごく自由なセレクトだし、ある種トレンドとかも超越したところにいますよね。1990年代のものと、自分の音楽観とかファッションに通ずるものってどういうところだと思います?

奥冨:やっぱり自由さですかね。まさに言うならオルタナティヴ。思いつきや偶然の出会いでなにかがはじまる感じっていうのは、当時から見てきましたからね。だから未だに、人間関係も、仕事をしたい相手も、聴く音楽もファッションも、自分のなかでカテゴライズしていないというか。

奥冨:たとえば、パンキッシュなものにレギュラーなものを合わせる、で、靴はランニングシューズみたいなーーそういうめちゃくちゃな組み合わせだけど成立させるバランス感の面白さって、理屈や言葉にできないじゃないですか。でもそれが楽しいんですよね。

音楽で言うと、「あ、このトラックにラップ乗せんだ!」みたいな話で。人間だったり音だったり服だったりの重なりで、爆発的にカッコいいものが生まれたりする。

―その面白さが重なるリアリティーって、トミーさんの場合はどこで感じられるものなんですか。ストリートなのか、それともご自身でやられているイベントが実験の遊び場なのか。

奥冨:ストリートスナップを入り口にして表に出るようになった自分としては、街中という意味でのストリートが原点ではあるんですよ。ただ、今は物理的なストリートよりも……もう、インターネットがめちゃくちゃストリート化しちゃってると思うんですね。

―まさに、そうですね。2000年代にインターネットがより一層普及して、データや情報のシェアスピードが増した。服にしても音楽文化にしても、混ざる速度と再構築の面白さが急激に強まりましたよね。

奥冨:アバターみたいなヤツがいて、それがタイムラインを歩いているみたいなイメージ。Twitterは特にそう見えるっすね。いろんな存在が自由に混ざっていく意味で、もうひとつのネット上に存在する「ストリートカルチャー」だなって。そのあたり、サイトウくんはごく自然に触れてきた世代のような気もするんですけど。

サイトウ:「自分はこもりがちだった」と話しましたし、あとSNS以降かどうかはわからないけど、学生時代から自然と携帯電話も使ってましたからね。ただ、今で言うSNSで起こっていることだと思うんですけど、交流が文字として目には見えても、本当の意味での表面化はしないじゃないですか。

行動として出ない。でも、裏で結構いろんなものが蠢いている感じ……学校でゆうたら、誰かの悪い噂話をみんなしたりとか、それが表面に見えず、普段から平然としているっていう感じ。

インターネットがストリート化した結果、今、世の中にはうっすらと停滞感や疲弊感が漂っている

―血が流れないから、より一層無邪気に傷つけ合ってしまいがちですよね。

サイトウ:そうそう。だから、俺も根底には「既存のものが面白くない」っていう気持ちがあるんですけど、その停滞感がなにかって考えたら、やっぱりみんなが外に出なくなったのがいけないと思うんですよね。まあ、俺が言うなって話なんですけど(笑)。

奥冨:ははははは。でも、本当にそうだと思う。外に出ないっていうことはファッションの視点から言っても大きくて。僕が表に出るきっかけになったストリートスナップっていう文化で考えると、やっぱり街に出ないとなにもはじまらないっていうのがリアルだったし、そういう自発的な行動が混ざるからストリートは面白かったわけですよね。

でも今は街に出なくても得られる情報が、ファッション的には莫大に増えたと思う。そこにはポジティブな面もあるしネガティブなことももちろんあって。ただ、実は閉じている空間で自分を発信することにも疲れてきてる感じもあるし、今の世の中はむしろ体感をしたいっていうフェーズなのかもしんないっすね。

サイトウ:トミーさんがされた組み合わせの話ですけど、ゼロからなにかを生み出すのってすごすぎてみんなに理解されにくいと思うんですよ。もともと「本物のアーティスト」みたいなものへの憧れもあったんですけど、そういうふうに見える人も、いろんな要素を自分なりに咀嚼したうえで新しいものを生み出してるってことに気づいたんですよね。それが1990年代への憧れなのかもしれない。

そういう意味で言うと、自分にとってBeckの存在は大きくて。もうごっちゃ混ぜじゃないですか。で、それを恥ずかしげもなくやってる(笑)。ヒップホップもオルタナも、組み合わせの妙で最強のものを作り上げるというか、情報量の多さを利用した爆発力はあるなと思います。カテゴライズされていないし名前もないものでも、面白いっていう。

90年代カルチャーと、リアルタイム世代ではないサイトウと奥冨の「リアル」の在り処

―今日のキーワードである1990年代って、オーバーグラウンドとアンダーグラウンドの線引きが壊れたり、あるいはひっくり返ったりする面白さがあった時代だと思うんです。たとえば「BOY」のセレクトを見ていても、名前がついていない現象や時代に名前をつけるようなセレクトをされているな、って感じるんですよね。

奥冨:あぁ。それはもう本当ちょっと性癖みたいな感じというか(笑)、楽しくてしゃーないんでしょうね。どんな形であれ人の手を離れたものへのロマンというか。今では「デッドストック」なんて言って古着としては価値がつくものでも、本来はB品とか不必要なものっていう扱いだったわけじゃないですか?

泣く泣く手を離した人もいるかもしれないけど、人の手を離れたものに新しく価値をつけるっていうこと自体に、実はすごく夢がある。音楽もそうなんですよね。人の判断によってじゃなくて、自分で価値を見つけることが面白い。

―w.o.d.が歌い鳴らしているのは、当時「ジェネレーションX」と呼ばれた世代とも、Nirvanaの鳴らしていたものとも、閉塞感の背景も違うわけじゃないですか。サイトウさん自身、自分の歌のなかにはどうしてこんなに閉塞感みたいなものが横たわっているんだと思いますか?

サイトウ:そうですね……俺、人に向けた曲は書けないんですよ。昔の自分に向けて歌っているというか、あんまり人のために歌うっていうのがわかんないんです。ひとりのときに考えてることがだいたい曲になってるんですけど、そうなるとなぜかイライラしたものになって……それこそ“THE CHAIR”とかには、謎の苛立ちと焦燥感が根底にあって。

―この曲は、ポストパンクの匂いがすごく絶妙に入ってますよね。

サイトウ:曲に関しては、ただただ絶対的にいいものを作るっていうことを考えているだけで、ジャンルは関係なく、いい音を選んで、いいフレーズを選んでいくだけなんですけど。

各バンド、1曲は伝説的な名曲があったりするじゃないですか。Oasisで言えば、“Live Forever”とか。そういう曲を作ろうと思って毎曲毎曲作ってます。歌詞に関してはイライラした気持ちと、あとは「普通」に対する憧れもすごくあるんですよね。

―普通への憧れ?

サイトウ:中学生の頃から自分の部屋にパソコンがあったんですけど、でも裕福というワケではなく、めちゃくちゃ普通の家で育ったんですよ。母親は元気やし、父親も普通にちょっと寡黙みたいな。

―特に欠陥を感じることのない人生を。

サイトウ:そうそう。別になんの欠陥もない自分……なんかそれが嫌やった気持ちもあるんですよね。天邪鬼なのかもしれないですけど、ずっと同じことが続いたり、毎日同じ日が続くことに飽きるというか。

同じことをずっと続けることの素晴らしさもわかってるんですけど……それ自体が嫌っていうより、満足してしまっている空気が嫌というか。「なにが面白いんやろう?」って思っちゃってたんですよね。

奥冨:(笑)。

サイトウ:でも逆に、大人になればなるほど普通の生活するのってめちゃくちゃすごいことやなと思うようになって。優しい歌詞のときは、だいたい実家の自分の部屋を思い出しながら書いていますね。

―“セプテンバーシンガーズ”とか?

サイトウ:そうですね。異常なものに対する憧れはありつつ、「異常なものになりきった先になにもないよな」って思ってる節もあって。それとは逆に、めちゃくちゃ普通であることのすごさを思いながら、歌詞を書いてることもあります。だから、自分のなかにはすごく普通なものへの憧れとすごく派手なものへの憧れ、両方があると思うんですよね。

「世間的にナシとされていることをアリにすることで、解釈を増やしていくことを僕は意識しています」(奥冨)

―さっきあえて「オルタナティブ・ロック」っていう言葉を使いましたけど、そうやってジャンル化するから逆にわかりにくくなるんだと思うこともあって。オルタナティブって、本来は「選択肢を増やそう」っていう生き方のことで。

奥冨:いわゆる1990年代の「オルタナティブ・ロック」と、言葉としての「オルタナティブ」って違うものですよね。自分にとっての「オルタナティブ」は、組み合わせとかバランス、あり方に対する自由――そういうニュアンスを説明するのに一番フィットする言葉で。ただ、それを「オルタナティブ」の一言で片付けてしまうと、なんでもかんでもになっちゃうから多くは使わないようにしてるんですけど。

―まさに「オルタナティブ」って、「自分で選べるものを自分で作っていく」っていう価値観だと思うんですよ。ただ、一方では自由なあり方に対する不寛容ばかりが世界を覆っている。おふたりが今やっていることを見ていると、そういう状況を面白くないと感じているんじゃないかなと思うんです。

奥冨:面白くないと思っているというより、楽しいことがしたいんですよね。別に現状が最悪とは全く思ってないし、生きてること自体が本当に幸せだと思う。でも、状況をよりよくしたい気持ちはあります。やっぱりこの前の10周年のイベントで、自分が見たい景色をお客さんと友達の出演者と見れたことがターニングポイントになったんですよね。

奥冨:具体的なファッションの話で言ったら、「これとこれを組み合わせるなんて普通にナシでしょ」みたいな世界を、自分のスタイルとかバランス感覚でアリにしていきたいんです。

世間的にナシとされていることをアリにすることで、少しずつ解釈を増やしていくことを僕はすごく意識しています。それは特にお客さんとか、友達も含めた周りの人に対して。

―逆に聞くと、世の中にはナシとされているものが多いなと思いますか。

奥冨:僕自身、アリとされるものに囲まれた生活をしているほうですけど、めちゃくちゃあるんでしょうね。そういうナシの環境が悪いわけではないと思います。僕、お客さんの視野を狭めたくないんです。だって世界には楽しいことがたくさんあるじゃないですか。

もしかしたら好きになるかもしれない音楽とか、手にするかもしれない服とか、もっと違う感覚とか。自分がその可能性を潰したくないんですね。自分としては、ちょっと話のはずみで「あのとき話した〇〇聴いてみました」とかそういう感じっす。

「みんなが知っているものしかない状態だと、空気もどんよりして停滞するじゃないですか。それをぶっ壊したいと思ってます」(サイトウ)

サイトウ:なんか、ナシをナシのままよしとしている空気を壊したいって感じな気がします。

奥冨:あぁ、そうかも。

サイトウ:そう考えると、本来的にナシなものってあんまりないような気がします。

―自分が勝手にそう思い込んでるだけだったりしますよね。

サイトウ:そうそう。ちょっと視点を変えれば、いろんなことが素晴らしく見えたりするじゃないですか。

集団心理みたいな、視野が狭くなって価値観が固まってしまっている空気を壊したい。そしたらみんなもっと自由に遊べると思うんです。なにかに勝ちたいとか抗いたいというより、空気を広げたいというか。そんな気がします。

―サイトウさんの場合、集団心理や凝り固まった価値観を壊したいと願うのはどうしてなんですか。

サイトウ:長いものに巻かれる感じというか、大きいものが右を見たらみんなが右を向く風潮にはずっと違和感があって。俺もそんな子どもの頃は変に目立ちたくないから、大きいものに寄っていたと思うんですけど、そういう自分も嫌やし。嫌やと思いつつ、なにもできなかった自分に対するフラストレーションもある。それが大きいのかなって思いますね。

サイトウ:あと、せっかくすごく面白いのに、大きな声にやられてなにもできない人っているじゃないですか。めちゃくちゃいろんなことを知っているのに煙たがれるヤツとか。社会にちょっと馴染めへんだけで、そんなめちゃくちゃ面白い人とかものが埋もれていくのが許せないんです。

奥冨:そうだよね。わかる。

サイトウ:俺はこういう音楽を中学生の頃からずっとやってきたんですけど、かっこいいバンドはいっぱいいたんですよ。全然人が入らなくて対バン相手がお客さんみたいな状態でも、そういう人たちって本当に好きなことをやってるからかっこよくて。

俺、もちろん好きなことをやりたいんですけど、めちゃくちゃポップなものも大好きなんですよ。厚かましいかもしれないけど、そういうアンダーグラウンドでもかっこいいものをみんなに知ってほしいんです。でも、意外とこういう音楽をやってる人っていないと思うんですよ。だから、どうしてこんな注目されてるのか、比較もできないから俺もわからんときがあって(笑)。

―(笑)。それは、どんなに尖っていてもメロディーが素晴らしいのが大きいと思いますけど。

サイトウ:それはそうですよね。

一同:(笑)。

サイトウ:「世の中に普及しているものが全てじゃないぞ」っていう気持ちでやってます。みんなが知っているものしかない状態だと、空気もどんよりして停滞するじゃないですか。それをぶっ壊したいと思ってます、ずっと。あとはみんながお互いを面白がれたらいいですよね。

奥冨:そうだね、頭固くならずにね。

- リリース情報

-

- w.o.d.

『1994』(CD) -

2019年9月11日(水)発売

価格:2,200円(税込)

MMNR-0061. 0

2. QUADROPHENIA

3. Mayday

4. ハロウ

5. サニー

6. THE CHAIR

7. HOAX

8. セプテンバーシンガーズ

9. 1994

- w.o.d.

- イベント情報

-

- 『w.o.d. presents “バック・トゥー・ザ・フューチャーII”』

-

2020年2月1日(土)

会場:東京都 代官山UNIT

- プロフィール

-

- w.o.d. (だぶりゅー おー でぃー)

-

サイトウタクヤ(Vo,Gt)、Ken Mackay(Ba)、中島元良(Dr)からなる神戸発3ピースバンド、w.o.d.(ダブリューオーディー)。新世代グランジスターと称される爆音サウンドが各地ライブハウスで話題となり、「VIVA LA ROCK」「SATANIC CARNIVAL」「RUSH BALL」など大型フェスへも多数参加。シティポップ以降メロウなサウンドが主流の邦楽バンドシーンの中、ラウドなオルタナロックを鳴らせる稀有な存在としてミュージシャンやメディアからの注目度も高い。2019年9月、2ndアルバム『1994』をリリースした。

- 奥冨直人 (おくとみ なおと)

-

平成元年・埼玉県生まれ。渋谷にあるFASHION&MUSICをテーマにしたカルチャーショップ『BOY』のオーナー。DJ活動も地域・ジャンル問わず精力的に行う。インディーシーンに詳しいことで知られ、TOMMYの愛称で親しまれている。

- フィードバック 16

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-