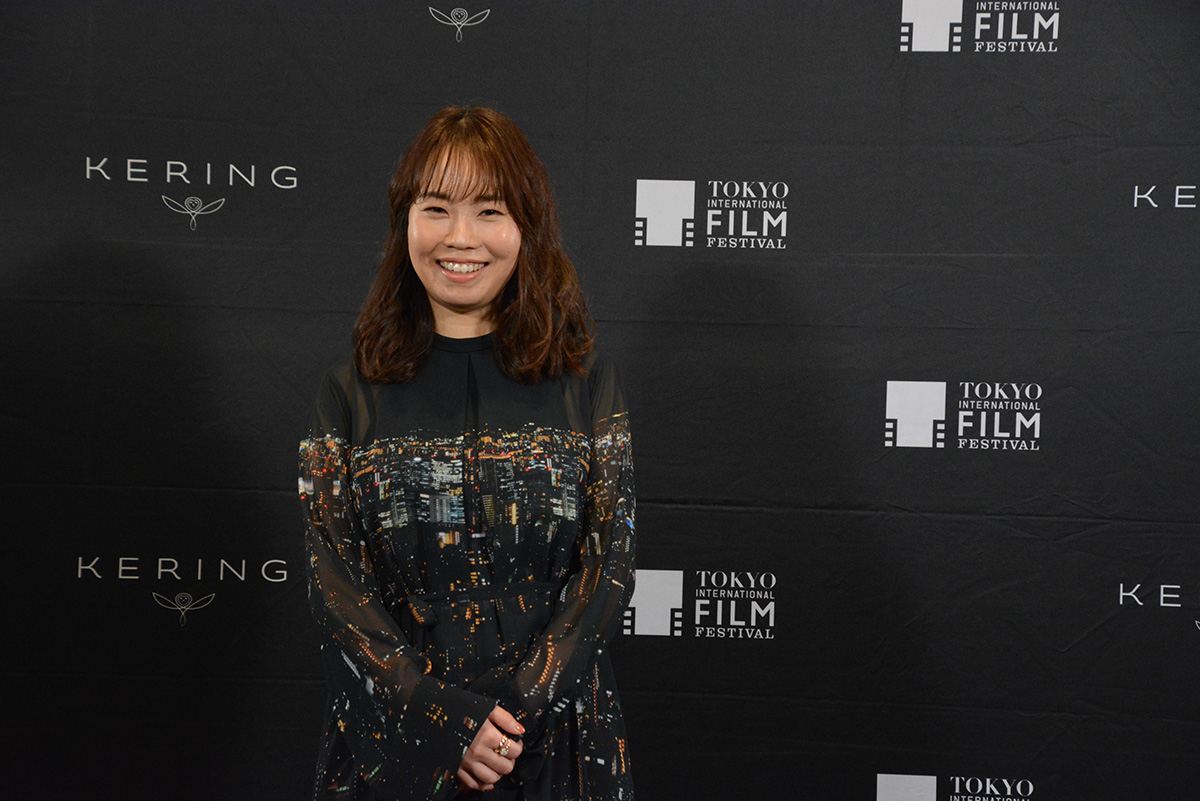

Netflixのプロデューサーとして、映像業界の第一線で働く岡野真紀子。制作会社に入社したのが2004年で、20年のキャリアを歩んできた。

『第37回東京国際映画祭』の公式プログラムとして開かれたケリング「ウーマン・イン・モーション」のトークセッションに、菊地凛子と磯村勇斗とともに登壇、女性を取り巻く環境について課題や未来を語り合った。

そのトークの直前にインタビュー。岡野がキャリアを重ねるなかでの映像業界の変化をはじめ、「引っ張ってもらった」とする先人のこと、また、まだまだ残る課題とどう向き合っていくのか、女性のキャリアをテーマに語ってもらった。

男性ばかりの現場だった20年前。感じる変化は

—岡野さんのキャリアのスタートは約20年前、映像制作会社からとのことですが、そのときの現場の男女比ってどんな感じでしたか。

岡野:ほぼ女性がいなかったと思いますね。私は助監督からスタートしたのですが、「女性の助監督が久々に来た!」ということで、みんなが私のあだ名をつけてたことをよく覚えています(笑)。それぐらい珍しいことだった。

あだ名は歓迎の意味もあっただろうし、何となく呼び捨ても言いづらいし、だけど「真紀ちゃん」もちょっと違うよね、っていうことだと思います。なぜか姑娘(クーニャン)って呼ばれていました。

特に技術スタッフには女性がほぼいなかった。泊まり込みで制作をするとき、アシスタントは同じ部屋で集団生活のような状況になるのですが、女性の部屋は7人部屋の一部屋しかなかったんですね。全部で60人ぐらいスタッフがいるなかで、7人以下だったということですね。

岡野真紀子(おかの まきこ)

Netflixコンテンツ部門マネージャー。テレパック、WOWOW制作局ドラマ制作部を経て、2021年Netflix入社。東京オフィスを拠点に、日本発の実写作品の製作を担当。過去の作品としては、『なぜ君は絶望と闘えたのか』(2010)、『私という運命について』(2014)、『コールドケース ~真実の扉~』(2016〜21)、『石つぶて』(2017)、『坂の途中の家』(2019)、『そして、生きる』(2019)などを担当。Netflix作品は『ちひろさん』(2023)、『クレイジークルーズ』(2023)、『さよならのつづき』(2024)など。2017年放送ウーマン賞/第70回芸術選奨文部科学大臣新人賞 放送部門受賞。

—周りに女性がいない環境は大変なことも多かったと思いますが、例えば大小、どんな苦労がありましたか?

岡野:やっぱりもう、どうしようもなく体力の違いがありましたね。でも「女の子だから」って思われたくはなくて、きついです、つらいです、って自分からは言い出せなかったですね。だから我慢しすぎて熱中症になったり、強がって重い荷物を持って肉離れを起こしたりしたこともありました。それは別に強いられたわけではなくて、「女の子」として見られたくなかったからなんですね。

ほかにも、最初の助監督時代って家に帰れないことも多々あって、男性陣はシャワー浴びなくてもシートで拭けばいいか、ということができたけれど、女性ってそうもいかなかったりする。だから夜中に100円持って漫画喫茶のシャワーを浴びて帰ってくる、とか。

もうちょっと女性たちが多ければ、お互いに助け合ったりとか、お互いに発言したりとかってこともできたのかなって、いま思えばありますね。

—「女性だから」というレッテルで、同等に扱われないことを恐れて無理をされたということかと思います。そのお気持ち、とてもよく分かります。職場や時代も変わったいま、男女比率にも変化はあったでしょうか?

岡野:映像業界で女性はすごく増えていると感じていて、私が直近でやった作品『さよならのつづき』は、全スタッフ入れると、本当に真っ二つ、男女半々だったんです。

もちろんまだまだ課題はあるんですけど、女性が働きやすくなってきたということは間違いなくあると思っていて。それはどういうところが変わったのかというと、20年前に比べて男女の体力の差をみんなが認識するようになったことに加えて、「女性の視点」が強みになるようになってたっていう感覚があって。

それは「映像業界=男社会」だと言われていたけれど、視聴者であるお客さんは女性も多くて。じゃあ、そのお客さんに届けられる本物の物語をつくろうとしたとき、50〜60代の男性が考える意匠と、20代の女性が考える意匠って、全然違うものだと思いますし、同世代で同じ性別の感覚で考えたほうが魅力的に映ることもあると思うんです。そういった感覚をみんなが持っていったな、という意識がありました。

だから私も入社して数年が経った頃、女性の脚本家や監督たちから「岡野さんの意見が聞きたいです」って言われるようになって。それが各部署で起きてるんじゃないかな、と思うんですね。だから働きやすくなってきたし、発言も認められるようになってきた。そして人数も増えていった、というのはあるんじゃないかなと思います。

—「女性の視点」が強みになったということについてですが、これまで映像業界には男性のほうが多くて、主に男性の視点から見た女性像みたいなものを脚本、物語に入れていたところを、みんなの、つまり性別関係なく視点を入れていこうよ、という変化だったのかな、と思いました。

岡野:すごくそれはあると思いますね。印象的だったのが、私は女性の脚本家さんたちとお仕事することも多くて、彼女たちはよく「『誰かに付随した女性』ではないキャラクターを描きたいんだ」ということをおっしゃっていた。誰かの妻、誰かの何かじゃなくてむしろ女性が主体となる物語を描きたいんだって。そういったところから変化が生まれていってるんじゃないかなと思いましたね。

まだまだ残る課題。アイデアを出し合いながら、現場をつくる

—いろんな要因があって、女性参加が進んでいるっていうことだと思うのですが、映像業界においては何が大きかったのでしょうか?

岡野:そうですね……。徐々にではありますが、プロデューサーだったりに女性が出てきたってことはあると思っていて。私自身も徐々に働きやすくなっていったのは、テレビ局の編成プロデューサーが女性になって、「岡野さんの意見が聞きたい」って言ってくれたり。

あと例えばですが、脚本家の倉本聰さんが、「若いからとか、女性だから、という理由ではなく、対等な立場で、プロフェッショナルとしての仕事をあなたに求めてるんだ」ということをすごく言ってくれたんですね。それは、これまでのリーダーが切り拓いていってくれた意識の変化が一番大きかったんじゃないかな、と思います。

それも含めて考えると、女性が弱音も吐けるようになってたんじゃないかなって。今日は生理で体調がきついです、といったことをはじめ、人生の選択も迷わずちゃんと(職場に)言えるように徐々になってきているところだと感じていて。

私自身もやっぱ引っ張られて今に至るので、その先陣切った先輩たちが引っ張ってってくれたっていう感覚があった。だから、やっぱり今度は私が引っ張っていかなきゃっていう感覚をすごく持っているので、そうやって伝播してってるんじゃないかなとは思います。

—引っ張られた?

岡野:引っ張られたという感覚が結構ありますね。

「日本女性放送者懇談会(SJ)」という団体があって、私は『放送ウーマン賞』という賞もいただいたことがあるのですが、80代の先輩たちも入ってる団体です。私はおそらく一番若い世代だったんですけど、定期的に会合があって、先輩たちが何をして切り拓いていったか、ご自身の経験を語ってくれて。

そういったコミュニケーションの場も大きかったと思うし、話を聞いて「私もこうやってやってみよう」って発想に変わってたので、私には良い影響だったなと思ってますね。

—いい方向に変化が進んでいると感じられるなかでも、まだまだ課題も多いとおっしゃっていました。いま、岡野さんが一番に解決しないといけないと思っているのはどんなことですか。

岡野:どうしても物理的な選択ってあるじゃないですか。例えば出産だったり、結婚も含めて。特に女性は体も含めての変化があります。以前、作品制作に入る直前に、女性の監督が妊娠したことがありました。

彼女はこの世の終わりってぐらい悩んだんですよ。「これからすごくビッグなチャンスがあるのに私は母になる。これって、出産を選んだらキャリアは終わりですよね」って、すごく追い詰められた顔で、私に相談してきたことがあって。それに対して「まずはご家族で話し合って、あなたのベストな結論を出して」として、それから脚本家という立場でその作品に携わってみよう、というかたちに変わっていきました。彼女は出産後、いまはいろいろな企画会議を一緒にしています。

それってやっぱり、彼女の経験があったからつくれる物語もあって。出産などの人生の選択を、各所が恐れずに堂々と選択できるサポートをしていかないといけない。未来のキャリアを視野に入れて支え合わないと、女性監督は増えていかないのかなと思ってます。簡単なことではないと思うので、そういったサポート体制をどうやってつくっていくのかは、今後の課題かと思いますね。

—キャリアの中断は、女性だけでなく誰にでも起こり得ることだとも思うので、サポート体制の構築は本当に大事なことだと思います。例えばですが、具体的にはどんなことができると思いますか?

岡野:最近手がけた『さよならのつづき』という作品は、4か月間ぐらい地方に泊まりっぱなしのロケだったんですね。なかには小さいお子さんがいるスタッフもいて、交代制にしていました。技術のアシスタントさんだったのですが、フルで4か月泊まり込むのは難しいから、2人体制にして交代で泊まって、家族と仕事を両立するっていう。それはシステムをつくったのではなくて、「あなたと仕事がしたいから」、みんなが方法を提案し合ってくれたんですね。

それってすごく重要なことだと思いました。国を変えて、ルールを変えて、っていうのは大きいことだけれど、まずは一つずつの発想でシステムができていくんだと考えていて。私は「そうか、こういうことができるんだ」って目から鱗だったし、別の方法、体制などもチャレンジしてみようとか、次にもつながっていく。

あとほかにも、育休から復帰された方で、まだお子さんが小さいのでベビーシッターに現場でサポートいただくっていう体制もトライしています。みんなでアイデアを出し合いながら、現場をつくっていってるっていう感覚がありますね。

Netflixシリーズ『さよならのつづき』11月14日よりNetflixにて独占配信

「恥を知りなさい!」先人の発言と未来への責任

—この後ケリング「ウーマン・イン・モーション」のトークセッションですね。「ウーマン・イン・モーション」は、グッチやサンローランなどのブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループのケリングが、2015年にカンヌ国際映画祭にて発足したプログラムで、映画界をはじめとする文化・芸術分野で活躍する女性に光を当てる取り組みです。そこで伝えたいこと、話したいことはどんなことでしょうか?

岡野:私はNetflixに入ってから、性差を意識する瞬間がないんですよ。リスペクトトレーニングやインティマシーコーディネーターの導入などで、徐々に現場の改善が進んでいると思っています。

そういった感覚——男性である、とか、女性である、とかを忘れる瞬間——って、じつはすごく大事なんじゃないかな、と。性別も、背景も、年齢も関係なく、プロがプロであり続けられるっていうことって重要だと思っているので、そういった場所に身を置いてる自分だからこそ、伝えられる部分、そして伝えたい部分があります。

例えば私以外のみんなもこうやって発言していくことで、勇気をもらったり、アドバイスをくれたり、お互いが意見を言い合える環境をつくって、次なる道を切り拓いていけたらいいんじゃないかな、って思って参加します。

—まさにケリング「ウーマン・イン・モーション」が、議論する場の大切さを思ってのプログラムだと感じているのですが、どう考えていますか。

岡野:こういった場で、菊地さんや磯村さん、是枝監督が課題に思ってることを口に出すことが、誰かの救いになっていくんじゃないかと思うので、何かすごくいい場だというふうに感じています。

また、自らの発言の責任についても考えますね。先ほども触れた、脚本家の倉本聰さんとのエピソードがあって。私がまだ20代でプロデューサーだったときに、とある新聞記者のひとが取材で「いまどきの若い女性とのお仕事ってどうですか」って、倉本先生に聞いたんですよね。すると先生が「君、失礼だなっ!」ってブチギレて。つまり、「岡野真紀子というプロデューサーと仕事しているのであって、彼女が若いとかイマドキだとか女性とか、関係ない。それを一つにくくるあなたは、恥を知りなさい」って言ったんです。

そのとき、かっこいいなって思いました。こういう人が発言して、業界を変えてくんだなって。自分も徐々にキャリアを重ねていくうえで、そういう意識を持って発言していかなくては、と思いました。それが私の責任でもあるなって。

—倉本先生、素敵ですね……。先ほど「救い」とおっしゃっていましたが、それはどういうひとにとっての「救い」になり得ると思っていますか?

岡野:自分の人生の選択がキャリアにとってマイナスなんじゃないかって不安に思っている方、もしくは、この映像業界で女性がどれだけ活躍できるんだろうかって迷っている方、ですね。いろんな道があるんだということは知っていてほしいし、勇気を持っていてほしいなっていうのは、すごく思います。

いまはもちろん全然違うけど、私が映像業界に入った20年前って、女性が働くことって、「期間限定」に見られていた瞬間があったんですよね。男性陣は退職までキャリアの道があるのに、女性陣は結婚したら、出産したら、いなくなるんだろうなって、勝手にリミットを決められていたなって、感じます。何度か「岡野が男だったらもっとよかったね」って言われたこともあって、ほめてるつもりだと思うけど、私にとっては違和感があった。

そう思ってる人がまだいるかもしれないからこそ、そうじゃないんだよっていうことも知ってもらえたら、希望になるんじゃないかなって思いますね。

- 作品情報

-

Netflixシリーズ『さよならのつづき』

Netflixシリーズ『さよならのつづき』

11月14日(木)全8話一挙配信

主演:有村架純、坂口健太郎

脚本:岡田惠和

監督:黒崎博

- プロフィール

-

- 岡野真紀子 (おかの まきこ)

-

Netflixコンテンツ部門マネージャー。テレパック、WOWOW制作局ドラマ制作部を経て、2021年Netflix入社。東京オフィスを拠点に、日本発の実写作品の製作を担当。過去の作品としては、『なぜ君は絶望と闘えたのか』(2010)、『私という運命について』(2014)、『コールドケース ~真実の扉~』(2016〜21)、『石つぶて』(2017)、『坂の途中の家』(2019)、『そして、生きる』(2019)などを担当。Netflix作品は『ちひろさん』(2023)、『クレイジークルーズ』(2023)、『さよならのつづき』(2024)など。2017年放送ウーマン賞/第70回芸術選奨文部科学大臣新人賞 放送部門受賞。

- フィードバック 20

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-