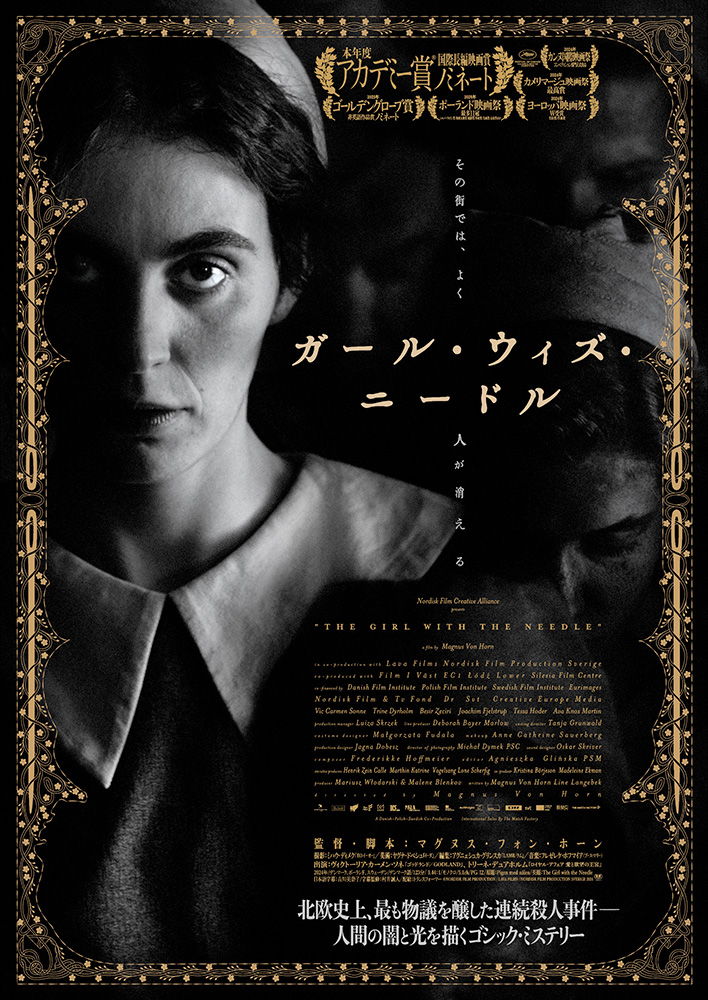

メイン画像:© NORDISK FILM PRODUCTION / LAVA FILMS / NORDISK FILM PRODUCTION SVERIGE 2024

第一次世界大戦後のコペンハーゲンを一種の精神的な虚無のように描き出す、映画『ガール・ウィズ・ニードル』。デンマーク代表として『第97回アカデミー賞』国際長編映画賞にノミネートされた。

活気と色彩が失われたかのような、陰鬱で無情な白黒世界。縫製工場で働くカロリーネ(ヴィクトーリア・カーメン・ソネ)は、疲れ果てた表情を浮かべている。経済的に困窮する彼女は、家賃が払えずにアパートを追い出され、工場長との情事で身ごもるも、見捨てられ挙句に失業させられてしまう。同じ頃、戦争で死んだと思っていた夫ペーター(ベシーア・セシーリ)は顔面を負傷し、もはや別人のような姿で帰還する。貧困と従属に追い詰められた者たちは、使い捨てにされる。

あらすじ:第一次世界大戦後のコペンハーゲン。お針子として働くカロリーネは、アパートの家賃が支払えずに困窮していた。やがて勤め先の工場長と恋に落ちるも、捨てられた挙句に失業してしまう。すでに妊娠していた彼女は、もぐりの養子縁組斡旋所を経営し、望まれない子どもたちの里親探しを支援する女性ダウマと出会う。他に頼れる場所がないカロリーネは乳母の役割を引き受け、二人の間には強い絆が生まれていくが、やがて彼女は知らず知らずのうちに入り込んでしまった悪夢のような真実に直面することになる。

もはや望まなくなった妊娠も進行し、絶望に打ちひしがれたカロリーネに唯一救いの手を差し伸べるのが、秘密裏に養子縁組斡旋業を営むダウマ(トリーネ・デュアホルム)だった。しかし彼女の家に身を寄せるなかで、カロリーネは道徳的に荒廃した現実を目撃することとなる。生存と搾取が密接に結びついた社会の成れの果てである。

シュルレアリスム的なイメージを重ねながら、狂気と美が混在する絵づくり、そして、不穏な事件に巻き込まれていくというミステリー、ホラーの要素もミックスされた本作。今回、スウェーデン系ポーランド人の監督マグヌス・フォン・ホーンが、オンラインインタビューに答えてくれた。彼は、たとえ過去の時代を物語の舞台としても、その核心は現在の社会を反映したものであると語る。

劇中の時代に即さないエレクトロニックミュージックが、異化効果によって、嫌な予感を漂わせながらますます不穏さを掻き立てるが、それは現代への同調をも表している。家父長制下で女性たちが消費され、選択肢が剥奪される社会を容赦なく冷徹に直視するこの映画の恐ろしさは、私たちが生きている世界と無縁ではないのである。

シュルレアリスムを感じさせる映像の源泉は。監督が繰り返し描く「顔」

© NORDISK FILM PRODUCTION / LAVA FILMS / NORDISK FILM PRODUCTION SVERIGE 2024

─リュミエール兄弟、ジガ・ヴェルトフ、ルイス・ブニュエル、トッド・ブラウニング(※1)、ドイツ表現主義(※2)など、さまざまな映画の古典からの影響を感じさせます。当時の世界を再現するうえで、イメージの源泉として映画的資料を活用することはどのように役立ちましたか。

マグヌス・フォン・ホーン(以下、フォン・ホーン):私はこの映画をつくるうえで、観客を映画の舞台となった時代へ誘いたいという意図を持っていました。当時は、写真や映画が非常に強力な存在感を持ち始め、絵画がそれほど写実的である必要がなくなったほど、文化や芸術を大きくかたちづくっていた時代。私たちは、歴史書や史実よりも、その時代に存在したイメージを活用することが、あの時代の世界への最大の入り口だと考えました。それらはすべて白黒だったので、この映画も白黒である必要があったわけです。

おっしゃる通り、トッド・ブラウニング、リュミエール兄弟、ブニュエル、あるいは時代的にはもっとあと、50年代のフィルムノワール、あるいはもっと前、19世紀のチャールズ・ディケンズや産業革命期のイギリスなどからも大きなインスピレーションを得ました。

※1 オーギュストとルイのリュミエール兄弟は、撮影、映写機器であるシネマトグラフを発明し、さまざまな映像作品を制作したことから「映画の父」と呼ばれる。ジガ・ヴェルトフは、ソビエト連邦でドキュメンタリー映画に先駆的に取り組んだ映画監督。ルイス・ブニュエルは、スペイン出身、のちにメキシコに帰化した映画監督、脚本家、俳優で、特にシュルレアリスム作品とエロティシズムを描いた耽美的作品で有名。トッド・ブラウニングは、アメリカの映画監督、俳優で、『魔人ドラキュラ』(1931年)、カルト映画『フリークス』(1932年)の監督として有名だ。

※2 ドイツで第一次世界大戦前に始まり1920年代に最盛となった芸術運動で、客観的表現を排して内面の主観的な表現をすることが特徴。

マグヌス・フォン・ホーン

スウェーデンのイェーテボリ出身。2009年から13年まで、ポーランドのウィッチ国立映画大学で監督業と脚本執筆を学び、現在は同校で教師も務めている。短編『Without Snow(英題)』(2011年)でスウェーデンの『アカデミー賞』と言われる『ゴールデン・ビートル賞』の最優秀短編映画賞を受賞。さまざまな言語を使うことにこだわりを持つ彼の初監督長編『波紋』(2015年)はスウェーデン語で制作され、『カンヌ国際映画祭』の監督週間に出品されて国際的な注目を集めて『ゴールデン・ビートル賞』で作品賞、監督賞、助演俳優賞を受賞。また、ポーランド語で撮られた長編監督第2作となる心理ドラマ『スウェット』(2020年)は、『第73回カンヌ国際映画祭』のオフィシャルセレクションに選出。3作目の『ガール・ウィズ・ニードル』はノルディスク・フィルム・プロダクションによるデンマーク語作品である。

─カロリーネ、ダウマ、ペーターの顔が重なり合う冒頭のモンタージュは、顔や仮面というテーマを明らかにしています。この映画では一見親切な人は恐ろしく、恐ろしい人は優しい心を持っていますね。あるいは、このイメージは、問題は個人に帰すのではなく、絡み合っていることも暗示しているかのようです。

フォン・ホーン:私は、舞台である1910年代に実際に使われていた手法をこの映画のなかで試みようとしました。多くのシュルレアリストや写真家たちが用いていた、二重露光という実験的な写真技法にインスピレーションを受けたのです。二重露光によって、三者の顔が互いに映し出されながら、次第に変化し、それぞれの顔に重なり合う様子を視覚的に表現することができました。その意味は、まさにおっしゃった通り。それ以上に言うことはありません(笑)。

© NORDISK FILM PRODUCTION / LAVA FILMS / NORDISK FILM PRODUCTION SVERIGE 2024

─仮面という意味では、前作『スウェット』(2020年)もフィットネスインフルエンサーの女性が、オンライン上では華やかな仮面を装いながら愛に飢えていた物語だったと言えます。どちらも社会における女性の孤独、商品としての身体、という主題で通じますね。あなたの映画はどのように関連していると思われますか。

フォン・ホーン:おっしゃる通りで、いいご指摘ですね。確かに『スウェット』では主人公がオンラインとオフラインで見せる表情が異なっており、彼女が持っている仮面、あるいはその欠如と何らかのかたちで関係していると思います。

私の最初の映画『波紋』(2015年)から『スウェット』、そして『ガール・ウィズ・ニードル』では、「破壊された顔」というものを繰り返し描いているように思います。それが、私たちが着ける仮面というテーマにつながっている。私たちの内面と外面の間の緊張感、人が日常で何を見せたいのか、隠しておきたいのかという緊張感は物語を綴るうえで常に必要で、それは仮面によって強く表現することができる。ストーリーテリングにおいて、私は、そのような仮面を見出そうとしているように思います。

仮面は、映画に限らず、あらゆる種類のドラマや文学、演劇でもよく使用され、物語を語るいい手段なのです。でも、正直、自分の作品を分析したり、意味を考えるのをあまり好むほうではありません。ほかの作品とのつながりを考え始めると、自己分析ばかりに陥ってしまう恐れがあるから。しかし、たしかに私の作品はどれも見た目はまったく違っていても、核心は同じことを描いていると思います。

『スウェット』あらすじ:ポーランドの首都ワルシャワに住むシルヴィアは、フィットネスの人気インストラクターとして各地のイベントに出演し、SNSで60万人ものフォロワーを持つインフルエンサー。彼女の華やかで前向きな姿は、フォロワーからの憧れと共感を集めていたが、自身の心は愛に飢えていた……。

「映画には現代とのつながりがあるべき」。リプロダクティブライツから考える本作

ペーター © NORDISK FILM PRODUCTION / LAVA FILMS / NORDISK FILM PRODUCTION SVERIGE 2024

─貧しい未婚の妊婦カロリーネも、戦争で身体が不自由になったその夫ペーターも、社会から疎まれていて、どちらも戦時下で消費された結果、「破壊された身体」が現れているかのようです。なぜこの二人を結びつけようと思いましたか。

フォン・ホーン:どちらも戦争の影響を受けていますよね。通常であれば、戦争の最前線にいる夫の視点でカメラを持ってストーリーを進めますが、ここでは、女性たちが家庭の最前線で戦う戦争を描いています。なので、カロリーネとペーターが体験する戦争は異なる種類のものですが、それぞれが大きなトラウマを抱えながらも、戦争を乗り越えたことで再会して、またつながることができたのだと思います。おっしゃるように、戦争に関わったことで、どちらも社会に消費されたり、破壊されたり、何らかの犠牲を強いられている。社会というものは、貧しい立場の者をくちゅくちゅと噛んで吐き棄てるのです。

また、もうひとつ思うのは、彼らのように社会に飲み込まれ、消費し尽くされてしまう絶望的な状況に置かれた場合、代替案を探すために、ある種のサブカルチャーやアンダーグラウンドに潜り込まざるを得なくなる。まさにそこにいるのが、ダウマなわけです。彼女は、地上の世界では与えられない選択肢をつくり出す存在です。

ダウマ © NORDISK FILM PRODUCTION / LAVA FILMS / NORDISK FILM PRODUCTION SVERIGE 2024

フォン・ホーン:でも、それは今日でも同じことが起こっていると言えるかもしれません。例えば、ヨーロッパでは、アフリカからの多くの移民たちは、経済的な理由から母国でよりよい世界への選択肢を持たないため、密輸業者と一緒に船で海を渡るという極端な解決策に頼らざるを得なくなる。しかし、船が転覆したり、助けが得られなかったりして、溺死する事件が多く起こっています。代替手段を必死で見つけようとした結果であり、これは、危険な違法行為が横行する地下のサブカルチャーと似たような状況だと言えると思います。

© NORDISK FILM PRODUCTION / LAVA FILMS / NORDISK FILM PRODUCTION SVERIGE 2024

─近年、世界的にプロチョイス(人工妊娠中絶の合法化および権利を支持すること)をテーマにした映画や女性が独力で中絶を試みる映画が急増していますが、本作も同じフェミニスト的な危機意識を共有していると思いました。過去の時代を舞台にしながらも女性のリプロダクティブライツが依然として脅かされる現代との類似点を見出すことは重要でしたか。

フォン・ホーン:映画にはどこか現代とのつながりがなければならない。そうでなければ、語られる必要はないと考えています。

私が住んでいるポーランドでは、2020年から中絶が禁止になりました。どうしてこんな法律が導入されたのか全く理解できませんが、現在も選択の自由がないことに戦っている方が国内に多くいます。私にとって、リプロダクティブライツは重要な問題なので、そのテーマを全面的に扱っているわけではありませんが、この映画とポーランドで女性に選択の自由を取り戻すための戦いは、強く結びついているのです。一方で、本作の舞台であるデンマークや私の出身地であるスウェーデンでは、選択の自由は強く信じられており、社会全体に根付いています。なので、そういった社会では、ポーランドの観客と同じように響くわけではなく、異なる意味を持つでしょう。この映画の受け止め方は、観客の住む国によって異なるかと思います。

おっしゃるように、中絶の選択に関する問題は、アメリカでも喫緊の課題になっています。世界中で問題になっているからこそ、ほかの地域でも同じように強い共鳴を生むと信じています。そうでなければ、このような映画をつくる意味がありません。私が思うに、この真の問題点、そして最も物議を醸している最大の要因は、女性の身体、あるいは女性の選択に関する議論が、政治家にハイジャックされてしまっていることです。宗教的信条につなげることで、選挙に勝つために政治利用されてしまっているのです。女性たちが選挙や有権者の犠牲者になってしまう。これは、病的でクレイジーなことだと思います。

© NORDISK FILM PRODUCTION / LAVA FILMS / NORDISK FILM PRODUCTION SVERIGE 2024

─謝辞に『ゆれる人魚』(2015年)のアグニェシュカ・スモチンスカの名前が入っていますね。彼女もSNSで本作の『アカデミー賞』国際長編映画賞ショートリスト入りの際に祝福していました。ポーランドで活動する映画作家同士でどういった関係性や支援があるのか教えてください。

フォン・ホーン:約10年前、ポーランドで右翼政権が誕生して以降、文化大臣が映画産業のあり方、つくられるべき映画のあり方を変えようとしました。ポーランドのよさを示す愛国的でナショナリズム的な映画をつくるよう指針を打ち出し、そういったものにしか助成金を出さないという傾向が非常に強くなったのです。しかし、ほとんどのポーランドのフィルムメイカーたちはそれに賛同することはなかった。映画における自分たちの信念を守るためにみんな立ち上がり、徒党を組んだのです。それ以来、私たちポーランドのフィルムメイカーは、緊密な関係性を築いてきました。

そのなかでも、アグニェシュカ・スモチンスカは私の友人であり、私は彼女の映画『サイレント・ツインズ』(2022年)のセカンドユニットの監督も務めました。彼女には本作の初期編集版を見てもらったり、私も彼女の作品を編集段階で見たりして、私たちはお互いに意見交換をし、支え合う仲なんです。

本作メイキング画像より © NORDISK FILM PRODUCTION / LAVA FILMS / NORDISK FILM PRODUCTION SVERIGE 2024

※以降に、本作の重要なネタバレを含みます。

いまの社会の「欠陥」を、ダウマの存在が反映している

─本作は、デンマーク史上最も物議を醸した事件のひとつを基にしていますが、ハリウッド的な手法とは異なり、「実話に基づいている」ということが冒頭ではなく結末で明示されますね。それによって一層衝撃を受けますが、最後に提示することでどのような狙いがありましたか。

フォン・ホーン:結末に示されたほうが、観客がより強い印象を受けると考えました。現実離れしたありえないフィクションだとずっと思って観ていたものが、最後に実話に基づいていたことだとわかったほうが、一層怖く感じさせられる、効果的なやり方だと思ったのです。

もし冒頭で明示していたら、特に事件を知っている人だったら、どこが事実に沿っているのか、どこでそれが物語と関係してくるのかなど探そうとしてしまうかもしれない。今回の場合は、そのような穿った見方を避けたいという意図もありました。

© NORDISK FILM PRODUCTION / LAVA FILMS / NORDISK FILM PRODUCTION SVERIGE 2024

─ダウマを理解のできないモンスターというよりも、重層的で複雑で女性、人間的な存在にしようとしているように見えます。法廷での彼女のスピーチは、自己弁護であるとともに社会に対する非難でもあるかもしれません。実在したダウマという女性をどのように見ましたか。

フォン・ホーン:私は、ダウマを魚のように掴みにくい人物にしたいと思いました。彼女は簡単に定義づけられるべきではないからです。たしかに法廷で自己弁護をしているあいだは、彼女は自身の言葉を信じていると思います。しかし一方で、一度自分のアパートに入ってきた赤子を生きたまま帰らせないという、ほとんど強迫観念的な病気を持っている。完全な自己弁護にはなっているわけではなく、彼女が内面に抱えた邪悪なものは許されるべきではない。しかし同時に、その邪悪さは複雑で、私たちの社会の欠陥を反映してもいるのです。

本作メイキング画像より © NORDISK FILM PRODUCTION / LAVA FILMS / NORDISK FILM PRODUCTION SVERIGE 2024

- 作品情報

-

『ガール・ウィズ・ニードル』

『ガール・ウィズ・ニードル』

2025年5月16日(金)から新宿ピカデリーほか全国公開

監督・脚本:マグヌス・フォン・ホーン

- プロフィール

-

- マグヌス・フォン・ホーン

-

スウェーデンのイェーテボリ出身。2009年から13年まで、ポーランドのウィッチ国立映画大学で監督業と脚本執筆を学び、現在は同校で教師も務めている。短編『Without Snow(英題)』(2011年)でスウェーデンの『アカデミー賞』と言われる『ゴールデン・ビートル賞』の最優秀短編映画賞を受賞。さまざまな言語を使うことにこだわりを持つ彼の初監督長編『波紋』(2015年)はスウェーデン語で制作され、『カンヌ国際映画祭』の監督週間に出品されて国際的な注目を集めて『ゴールデン・ビートル賞』で作品賞、監督賞、助演俳優賞を受賞。また、ポーランド語で撮られた長編監督第2作となる心理ドラマ『スウェット』(2020年)は、『第73回カンヌ国際映画祭』のオフィシャルセレクションに選出。3作目の『ガール・ウィズ・ニードル』はノルディスク・フィルム・プロダクションによるデンマーク語作品である。

- フィードバック 6

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-