© 2024 – Uma Pedra No Sapato – Vivo film – Shellac Sud – Cinéma Defacto

「映画には、私たちに失われた子ども時代の無邪気さを取り戻させる力がある」。ポルトガルの俊英、ミゲル・ゴメスはそう語る。

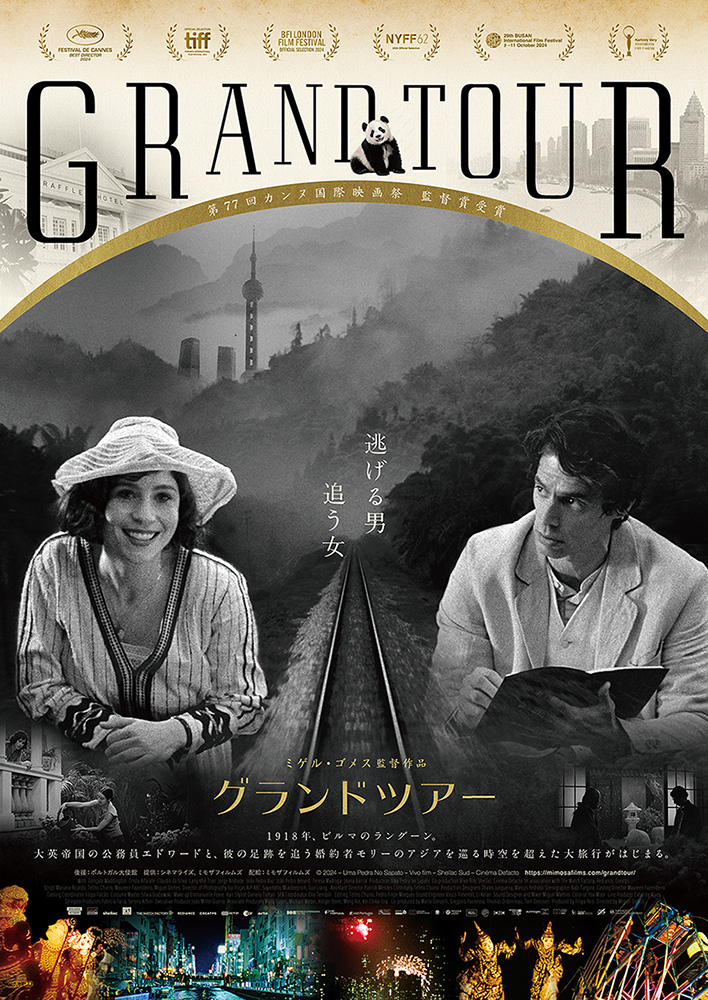

映画批評家、常川拓也が映画作品を通して社会を見つめる連載コラム「90分の世界地図」第5回目は、そんなゴメスが監督した『グランドツアー』をピックアップ。本作は、2024年の『カンヌ国際映画祭』コンペティション部門で監督賞を受賞した。

男女2人の壮大な「追いかけっこ」が描かれる本作。一方が逃げ回り、もう一方がそれを追いかけていき、ミャンマー、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、日本、中国——と、アジアを舞台に駆け巡る。監督ミゲル・ゴメスは撮影にあたって、先に各国をロケしてドキュメンタリー映像を確保したうえで、スタジオで役者が演じるフィクションパートをカメラに収める手法をとったのだという。

今回は来日したミゲル・ゴメスへのインタビューと、前日に行われたマスタークラスでの発言を交えて、『グランドツアー』という作品を考えていく。先述した技法を選んだ理由とは? また、虚構と現実を揺らがすような構成、さらにその虚構を覆すような「メタフィクション」をも取り入れたのはなぜだろう? 「映画」という装置の可能性をどこまでも広げるかのようなミゲル・ゴメスの言葉から、本作の裏側を見つめ、紐解いていく。

あらすじ:1918年、ビルマのラングーン。大英帝国の公務員エドワードと結婚するために婚約者モリーは現地を訪れるが、エドワードはモリーが到着する直前に姿を消してしまう。逃げる男と追う女の、ロマンティックでコミカルでメランコリックなアジアを巡る大旅行の行方は…。

「映画には、子どもの頃の無邪気さを取り戻す力がある」。ミゲル・ゴメスが主題に「旅」を選んだ理由

「映画は子どもの頃に信じることをやめてしまった私たちに、もう一度信じる力を思い出させてくれる」──2015年、『アラビアン・ナイト』(2015年)を携えて来日したミゲル・ゴメスが語っていたこの言葉がいまも忘れられない。

新作『グランドツアー』のために再び来日した彼にそのことを告げると、ポルトガルの俊英は小さく頷いた。とある晴れた日の都内、午後。彼は柔らかに語り始めた。

「『グランドツアー』で、私が考えていたことのひとつとして、現代社会では世界がはるかに小さく見えるため、100年前と現在では『旅』という概念がまったく異なるものだろうということでした。なぜなら、今日ではインターネット上に、世界中のあらゆる人が撮影した、あらゆる場所の写真があふれている。実際に行ったことがなくても、まるですべてをすでに見たことがあるように感じられるからです。

そのようにして、すでに多くのものを見て、知ってしまっている場合、自然にひとつの状態に至ると思います。これまで知らなかったことに驚き、感動する能力を失ってしまうのです。それが、今回の『旅』という概念の原動力になりました。

つまり、無邪気さを取り戻すということが、『グランドツアー』で試みた、たしかに重要な概念でした。失われた子ども時代の無邪気さを取り戻し、信じられないことを再び信じ、世界を再び見て、それに魅了される能力です。映画には、私たちを世界に驚嘆する意欲と再び結びつける力があるのです」

ミゲル・ゴメス

1972年、ポルトガル・リスボン生まれ。リスボン映画演劇学校で学び、映画評論家としてキャリアをスタートさせた後、1999年に短編『Meanwhile(英題)』、2004年に長編デビュー作『自分に見合った顔』を発表。続く『私たちの好きな八月』(2008年)は、『カンヌ国際映画祭』監督週間で上映。2012年には『熱波』で、『ベルリン国際映画祭』国際批評家連盟賞とアルフレッド・バウアー賞を受賞し、国際的な名声を確立した。「千夜一夜物語」をモチーフに、現代のポルトガルを6時間超えの3部作で描いた『アラビアン・ナイト』(2015年)、妻・モーレン・ファゼンデイロと共同監督を務めた『ツガチハ日記』(2021年)は、『カンヌ国際映画祭』監督週間で上映。長編第6作目となる本作『グランドツアー』(2024年)は、『カンヌ国際映画祭』コンペティション部門でプレミア上映され、監督賞を受賞するなど高い評価を獲得した。現在は、ブラジルの作家エウクリデス・ダ・クーニャの著書に基づく『Savagery』、そしてフランスの漫画家・イラストレーターであるブレックスボレックスのグラフィック・ノベルを原作とする『Cantiga』に取り組んでいる。

フィクションとドキュメンタリーが混在する。そして、虚構は現実から生み出される

ミゲル・ゴメスが語ったことの一端が、本作の冒頭に見出せる。現代のミャンマーの、人でごった返す遊園地で、モーター駆動のない観覧車を3人の男たちが手動で回している姿。あまり馴染みのないその光景に、思わず目が離せなくなる。

『グランドツアー』は、1918年、ビルマ駐在の英国大使館員エドワード(ゴンサロ・ワディントン)が、イギリスから会いに来る婚約者モリー(クリスティーナ・アルファイアテ)との再会から逃げて東南アジアを旅する姿と、一方のモリーが彼の足跡を追い、その放浪の軌跡を紐解こうとする姿を、前後半にわけて描く。逃亡と接近の連続の合間に、たびたび現代の世界各地の記録映像が挿入され、私たちをミャンマー、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、日本、中国の魅惑的な風景へと誘う。コロナ禍で人々の移動が著しく制限されていたなかで撮影された前作『ツガチハ日記』(2021年)の状況から解放され、ゴメスの視点は外へと向かうかのようだ。

劇中、大阪の街も映し出される © 2024 – Uma Pedra No Sapato – Vivo film – Shellac Sud – Cinéma Defacto

本作でミゲル・ゴメスは、2020年、まずアジアを回ってドキュメンタリー映像を撮影。そののち、20世紀初頭の情景と衣装をスタジオで再現してフィクション映像を撮影したうえで、ドキュメンタリー映像と組み合わせた。

このように前半と後半で視点が変わる二部構成のなかに、ドキュメンタリーとフィクションを混ぜる試みは、彼が「自分の映画制作の方法を発見した」と振り返る長編第2作『私たちの好きな八月』(2008年)から始まっている。ポルトガル山間部の村を舞台にしたその映画でゴメスは、予算の都合からはじめに村人たちが過ごす夏の生活模様を撮影し、その翌年に脚本を書き直して、彼ら自身が演じる架空の物語を混ぜ合わせた。現実の素材を収集してから映画の構造を考える、独自の製作法を編み出したのだ。

「私にとって映画は、脚本からではなく、毎回、アイデアをもとにつくり方や方法論を考えるところから始まります。脚本を書き、撮影し、編集するという典型的な映画製作の方法とは異なりますが、これからもこのやり方を尊重し続けたいと思っています」

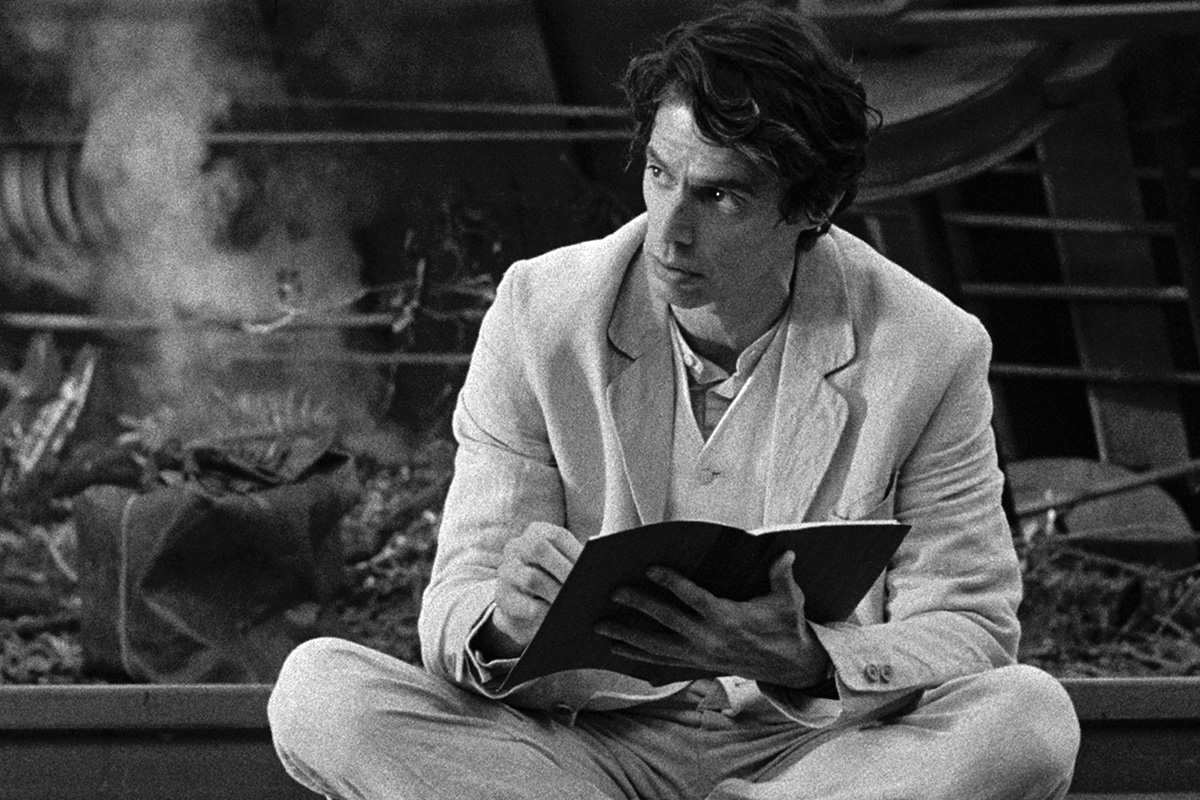

エドワード(ゴンサロ・ワディントン) © 2024 – Uma Pedra No Sapato – Vivo film – Shellac Sud – Cinéma Defacto

『グランドツアー』のなかで、日本の僧侶がエドワードに「世界に身を委ねなさい」と助言する一幕があるが、ゴメスは、映画を創造する前に世界の一端に触れてインスピレーションを得るのである。「映画には、おそらくポルトガル人であれ、日本人であれ、世界中のすべての人々が唯一共有しているだろう、ものごとの『物質的現実』がなければならない」と彼は言う。

「現実からフィクションを生み出すことが、その唯一の方法だと思います。もちろん文学やほかの映画などからフィクションを創造することもできますが、そのような作品も私たちが生きているコミュニティ、時代、場所など、何かしら現実の文脈とつながっている。例えば、1940年代のハリウッドでは『フィルム・ノワール』(※)が生まれました。これは、第二次世界大戦が進行し、当時の人々が経験していた苦悩と関連していたジャンルでした。

つまり、フィクションがどれほど空想的であっても、歴史的、社会的な、現実に存在していたものが根づいている。『アラビアン・ナイト』のなかで、物語の語り手である主人公シェヘラザードの父親は、『フィクションや物語の糧となるものは、人々の欲望や恐怖である』と語ります。人々が恐れていることや望んでいることが、フィクションの世界を生み出しているのです」

※1940年代から50年代にかけてハリウッドで流行した、犯罪や退廃、悲観的な雰囲気を描いたサスペンス映画のジャンルのこと。

ポルトガル映画の伝統ともつながるメタフィクション的手法

モリー(クリスティーナ・アルファイアテ) © 2024 – Uma Pedra No Sapato – Vivo film – Shellac Sud – Cinéma Defacto

ゴメスは、カメラのうしろにいる映画製作者たちの存在を明らかにし、映画の人工性を強調する。『グランドツアー』ではそれを象徴するように、東南アジアの人形劇を映しながら、その背後の操り師たちにも焦点を当てている。

このような特徴的なメタフィクションの導入について、ゴメスは、『私たちの好きな八月』の撮影を通して、8月の1か月間を実際に村で過ごし、その地域全体のエコシステムを撮影するなかで、自分たちも最終的にその世界の一部になろうと考えるに至ったという。

「私の理解としては、メタフィクションとは、フィクションの舞台裏を見せることで、フィクションを幻想として解体する行為であり、いわば操り人形の糸を暴くことだと考えています。私の映画では、見えないはずの操り人形の糸——フィクションという現実のように見えるものの背後にあるメカニズムを暴くような要素が登場しますが、それ自体ももうひとつのフィクションとして捉えています。その部分が最もフィクション的とも言えるかもしれない。舞台裏にあるものを明かしているように見えるかもしれませんが、私にとっては、フィクションを解体して暴露しているというよりも、さらに別のフィクションの層を加える試みなのです」

一方で、このハイブリッドな手法は、アントニオ・レイス、マノエル・ド・オリヴェイラ、ペドロ・コスタなど、ドキュメンタリーとフィクションの境界を揺るがすポルトガル映画の伝統ともつながっているようにも思える。

「おっしゃる通り、ポルトガル映画には、物質的な現実と、映画がつくり出したパラレルワールド——つまりフィクションの世界との融合を繰り返し試みてきた伝統があります。

ポルトガル映画の歴史は独自のアイデンティティがあり、私はその種のポルトガル映画に強い共感を覚え、そのなかに自分自身を見出しています。ポルトガルという国よりも、ポルトガル映画に親しみを感じるのです。だからこそ、私はポルトガル人監督であることを非常に誇りに思っています」

ナレーションは多言語で。現地の言葉に字幕をつけなかったことと、植民地主義の関係

ゴメスは、F・W・ムルナウが共同脚本に「ドキュメンタリー映画の父」と呼ばれるロバート・フラハティを招いた古典『タブウ』(1931年)に触発された『熱波』(2012年)をつくったが、このような現実と虚構を共存させる欲求は、映画の原始、ムルナウやフラハティの時代からある種、存在していたものかもしれない。そう指摘すると、現在製作中の『Savagery』にまつわるひとつのエピソードを思い出したと言う。

「フラハティは私が大好きな映画作家です。私は10年前から『Savagery』に取り組んできたのですが、先週、製作当初に作った書類を整理していたところ、覚えていなかったことを発見しました。それは、同僚とつくった『フラハティ強度』という指標のグラフで、すべてのシーンに1から5までの評価をつけたものです。1はフラハティらしさがほとんどなく、5はそれが強いことを意味します。それほど私にとって重要な監督です」

『熱波』あらすじ:現代のリスボンと1960年代の植民地時代のアフリカを舞台に、壮大な喪失のエピソードを2部構成で描く。

『グランドツアー』のフィクション部分において、イギリス人である主人公の二人は、20世紀初頭、統治下の東南アジアを旅する(※)。一方で、ドキュメンタリー部分においては、コロナ禍のアジアの風景を映し出しながら、各国の言語でナレーションが語られ、その時代にはまだ存在しないはずの2人の行動を説明する。その際、2人は画面に登場せず、あたかも幽霊のように、不在の現在が語られるのだ。

植民地時代の過去と現在、想像上のアジアと現代のアジアがシームレスに響き合う構成の本作で、ゴメスは植民地主義に対してどのような意識があったのか。

「昨年のカンヌ映画祭で本作がプレミア上映されたとき、『熱波』と重ねて言及するコメントがいくつかありました。あの映画もモノクロで、男女のカップルの話という共通点はありますが、私としては、本作とは全く異なるものだと考えています。『熱波』が恋人同士になる男女の出会いについての物語であるのに対して、『グランドツアー』では、正反対のすれ違いの物語が語られているからです。さらに、エドワードとモリーはアジアの地でつねに孤立している。これは植民地主義の問題とも関係があると思います。劇中では、彼らだけでなく西洋人全員が、どこか場違いで、迷子になっているように見えます。

この映画における植民地主義はさまざまな側面から描かれますが、そのひとつとして、西洋の人物である2人の視点と、彼らを取り巻くアジア諸国とのあいだの乖離、そして彼らが決して理解できない世界との大きな隔たりを描いています。だからこそ、それぞれの現地の言語が話されるときも、あえて翻訳しないようにしました。その言語を話す人々以外は、登場人物と同じように、言葉をまったく理解できない立場になってもらいたかった。エドワードとモリーはアジア諸国を通過しますが、彼らにその世界はまったく理解できないのです」

※20世紀のアジアにおける植民地支配は、欧米諸国による支配が続いていた東南アジア地域と、日本による東アジア地域への支配が特徴。東南アジアではイギリス、フランス、オランダ、アメリカなどが支配を広げ、タイのみが植民地化を免れた。一方、東アジアでは日本が台湾や朝鮮半島を領有し、第二次世界大戦中には東南アジアの広範な地域を一時的に支配した。

© 2024 – Uma Pedra No Sapato – Vivo film – Shellac Sud – Cinéma Defacto

※以下、本作の終盤の展開に言及します。あらかじめご了承ください。

映画への「信仰」が、奇跡を起こす。ちなみに“Beyond the Sea”『ニモ』との符合は?

© 2024 – Uma Pedra No Sapato – Vivo film – Shellac Sud – Cinéma Defacto

ゴメスの作品において、映画の虚構性をあえて観客に認識させることは、仕掛けをばらされてしまったような失望にはつながらない。むしろ自由自在に時空を行き来し、虚構と現実の境を絶えず揺らがせることで、映画と世界の関係性を試しているといえるのではないだろうか。それは同時に、私たちの想像力も試している。

『グランドツアー』の終盤、死を迎えたモリーは、映画製作者たちに囲まれ、照明技師が照らす光で突如として目を覚ます。映画が嘘であることによって、あたかもキリストのように、彼女は生き返るのだ。フィクションのなかでしか起こりえない奇跡である。

「私はキリスト教の信者ではありませんが、ポルトガルではカトリックが主流なので、その文化から逃れるのはなかなか難しいことです。復活は、カトリックの信仰の中心的な要素ではありますが、私は、人生で奇跡が起こるのを見たことがありません。しかし、映画では何度か見たことがあります。

だから私は、現実ではない別の世界——独自のルールを課してつくり上げたパラレルワールドのなか、つまり映画では、たしかに死者を蘇らせることができると信じています。実際、あらゆる映画はその要素を少しは備えていると思う。モリーは私のキリストへの信仰によって復活するわけではありませんが、私自身、あるいは観客の映画への信仰によって復活するのだと思います。なぜなら、映画は死に抗うことができるからです」

© 2024 – Uma Pedra No Sapato – Vivo film – Shellac Sud – Cinéma Defacto

最後に、本作の最後で用いられている曲の意外な符合について訊いた。『ファインディング・ニモ』(2003年)のエンドクレジット曲として知られる“Beyond the Sea(ビヨンド・ザ・シー)”が流れるのだ。男が恋人を探し求めることを歌った曲である。

「あの曲を選んだのは偶然でした。たまたま編集に向かうために乗ったタクシーのラジオから“Beyond the Sea”が流れてきたのです。いいなと思って、試しに最後のシーンに入れてみてもらったところ、ぴったりはまったので採用しました。もしあの日、別の曲がラジオから流れていたら、どうなっていたかわかりません。

ただ、私はピクサーの『ファインディング・ニモ』は大好きです。何より『トイ・ストーリー3』(2010年)は、本当に素晴らしい映画ですよね。アニメーションのジャンルに属しますが、おそらく古典的なハリウッドが持っていた偉大な瞬間が最後に表現された作品です。今日のアメリカの大衆映画はもはや過去の亡霊と化していますが、公開から時を経ても、なおあの映画にはアメリカ映画産業全体の完璧さが体現されていると思います」

映画評論家からキャリアを始めたミゲル・ゴメスの明快で理知的な言葉には、世界の映画史に基づき透徹した理解や美学が根ざしていることを感じさせる。『グランドツアー』ではサイレント映画の手法も導入されているが、彼にとって、映画の原始に立ち返ることは、100年以上前に初めて映画を目撃した人々の驚き、あるいは子ども時代に映画のスペクタクルに驚嘆したような無垢な気持ちを再び呼び起こしたいという意思の表れなのかもしれない。私からの問いかけに逐一メモを取りながら丁寧に誠実に答えてくれる彼の映画への信仰に触れると、日常に忙殺されるなかで欠けてしまいがちな、映画を信じることへの姿勢が正される思いがする。

- 作品情報

-

『グランドツアー』

『グランドツアー』

TOHOシネマズ シャンテ、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下ほか全国公開中

監督:ミゲル・ゴメス

- プロフィール

-

- ミゲル・ゴメス

-

1972年、ポルトガル・リスボン生まれ。リスボン映画演劇学校で学び、映画評論家としてキャリアをスタートさせた後、1999年に短編『Meanwhile(英題)』、2004年に長編デビュー作『自分に見合った顔』を発表。続く『私たちの好きな八月』(2008年)は、『カンヌ国際映画祭』監督週間で上映。2012年には『熱波』で、『ベルリン国際映画祭』国際批評家連盟賞とアルフレッド・バウアー賞を受賞し、国際的な名声を確立した。「千夜一夜物語」をモチーフに、現代のポルトガルを6時間超えの3部作で描いた『アラビアン・ナイト』(2015年)、妻・モーレン・ファゼンデイロと共同監督を務めた『ツガチハ日記』(2021年)は、『カンヌ国際映画祭』監督週間で上映。長編第6作目となる本作『グランドツアー』(2024年)は、『カンヌ国際映画祭』コンペティション部門でプレミア上映され、監督賞を受賞するなど高い評価を獲得した。現在は、ブラジルの作家エウクリデス・ダ・クーニャの著書に基づく『Savagery』、そしてフランスの漫画家・イラストレーターであるブレックスボレックスのグラフィック・ノベルを原作とする『Cantiga』に取り組んでいる。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-