波間にきらめく呼吸の刃、闇を切り裂く炎の閃光、死と美とが同居する幻想的な光景――。

いまや近年の日本カルチャーを代表する作品となった『鬼滅の刃』。原作コミックスは累計発行部数1億5,000万部を突破する大ヒットを記録し、2025年公開の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は全世界興行収入823億円を超え、日本映画歴代1位を塗り替えました。

その魅力は、戦いの迫力だけでなく、美意識や時代背景の描写にもあります。自然の力、異形との対峙、大正ロマンの雰囲気――そうした要素は、美術史に残る名画とも共鳴しています。

この記事では、『鬼滅の刃』ファンの心に響くかもしれない美術作品を紹介。物語の世界観を新たな視点から楽しむ機会になるはずです。

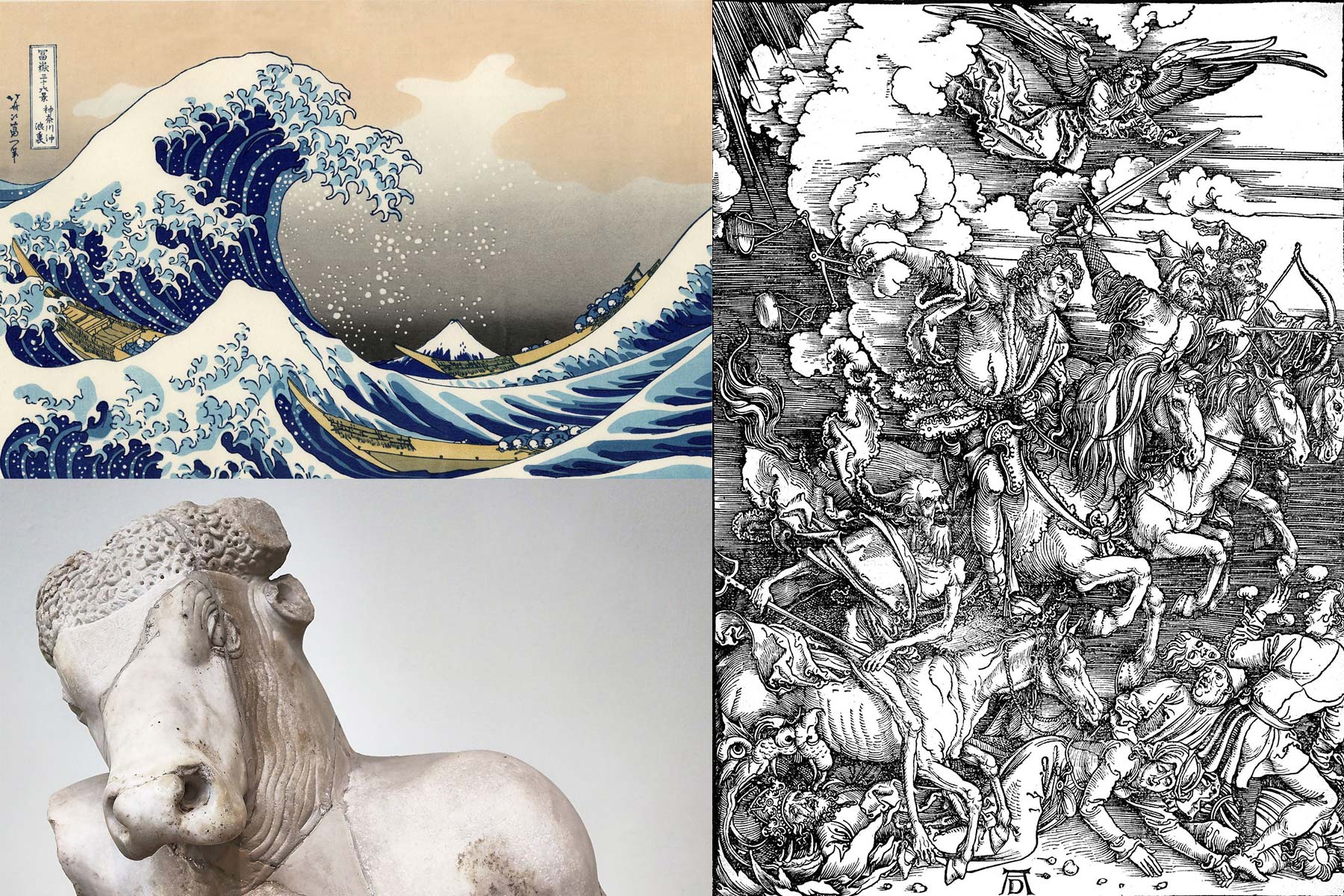

ミノタウロス像(古代ギリシャ美術)

ミノタウロス像

ギリシャ神話に登場するミノタウロスは、牛の頭と人間の体を持つ怪物として知られています。クレタ島の迷宮に閉じ込められ、人間を生け贄として喰らう存在とされ、英雄テセウスとの戦いでその生涯を終えました。古代の壺絵やモザイク、彫像などにその姿は繰り返し描かれ、西洋美術における「獣頭人身」の代表的存在となっています。

おすすめポイント

猪の頭をかぶる嘴平伊之助の姿は、ミノタウロスと重ねて見ることができます。両者は「獣性を帯びた人間が閉ざされた空間で戦う」という点が共通するかも。伊之助が見せる無鉄砲さや純粋さは、悲劇的に描かれることの多いミノタウロス像とは対照的ですが、「獣性と人間性の境界」というテーマは共通しており、文化を超えたイメージの連続性を感じさせます。

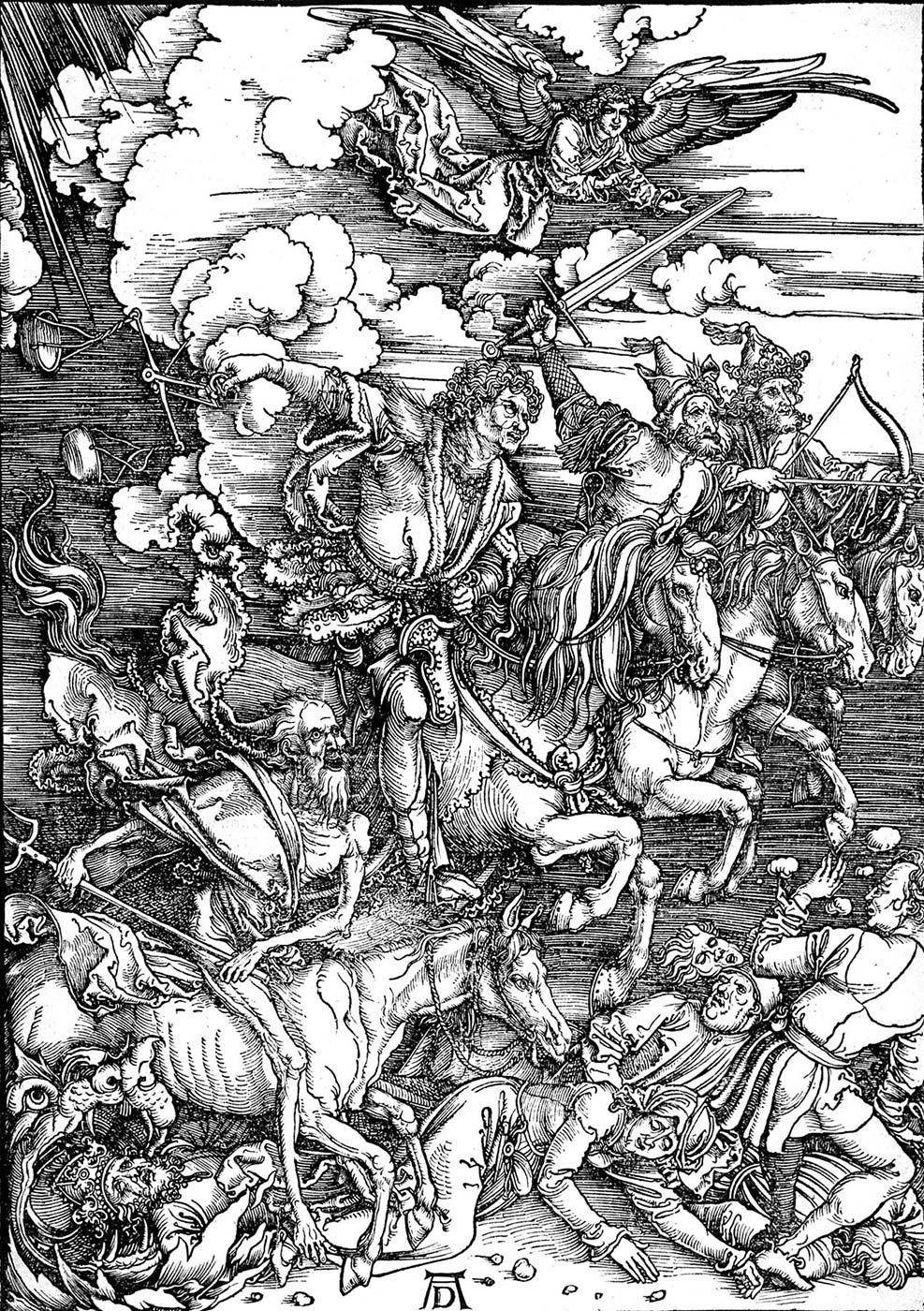

アルブレヒト・デューラー『四人の騎士(黙示録の四騎士)』(1498)

アルブレヒト・デューラー『四人の騎士(黙示録の四騎士)』(1498)

ドイツ・ルネサンスの巨匠デューラーが手がけた木版画。新約聖書のヨハネの黙示録を題材に、疫病・戦争・飢饉・死を象徴する四騎士が大地を蹂躙する姿を描いています。迫力ある線描と密度の高い構図はインパクト大。終末世界の混沌と恐怖を伝えます。

おすすめポイント

四人の騎士の暴走は、十二鬼月の猛威を思わせます。そもそも概念の擬人化って漫画っぽい発想ですよね。どういう能力を持ってるのか気になるし、鬼殺隊はこの騎士たちをどうやって倒すんだろう、なんて考えてしまいます。倒せるのかな?

ピーテル・ブリューゲル『死の勝利』(1562頃)

ネーデルラントの巨匠ブリューゲルが描いた寓意画。無数の骸骨が大軍となって人間を襲い、あらゆる階層の人々が死に飲み込まれていく黙示録的情景を表現しています。細部にわたる死の描写は、圧倒的な迫力!

おすすめポイント

骸骨の軍勢は鬼舞辻無惨に支配される鬼のネットワークの比喩のようでもあり、死と暴力が支配する世界観を想起させます。圧倒的なスケール感と凄惨なイメージは「無限城決戦」と共鳴するものがあります。

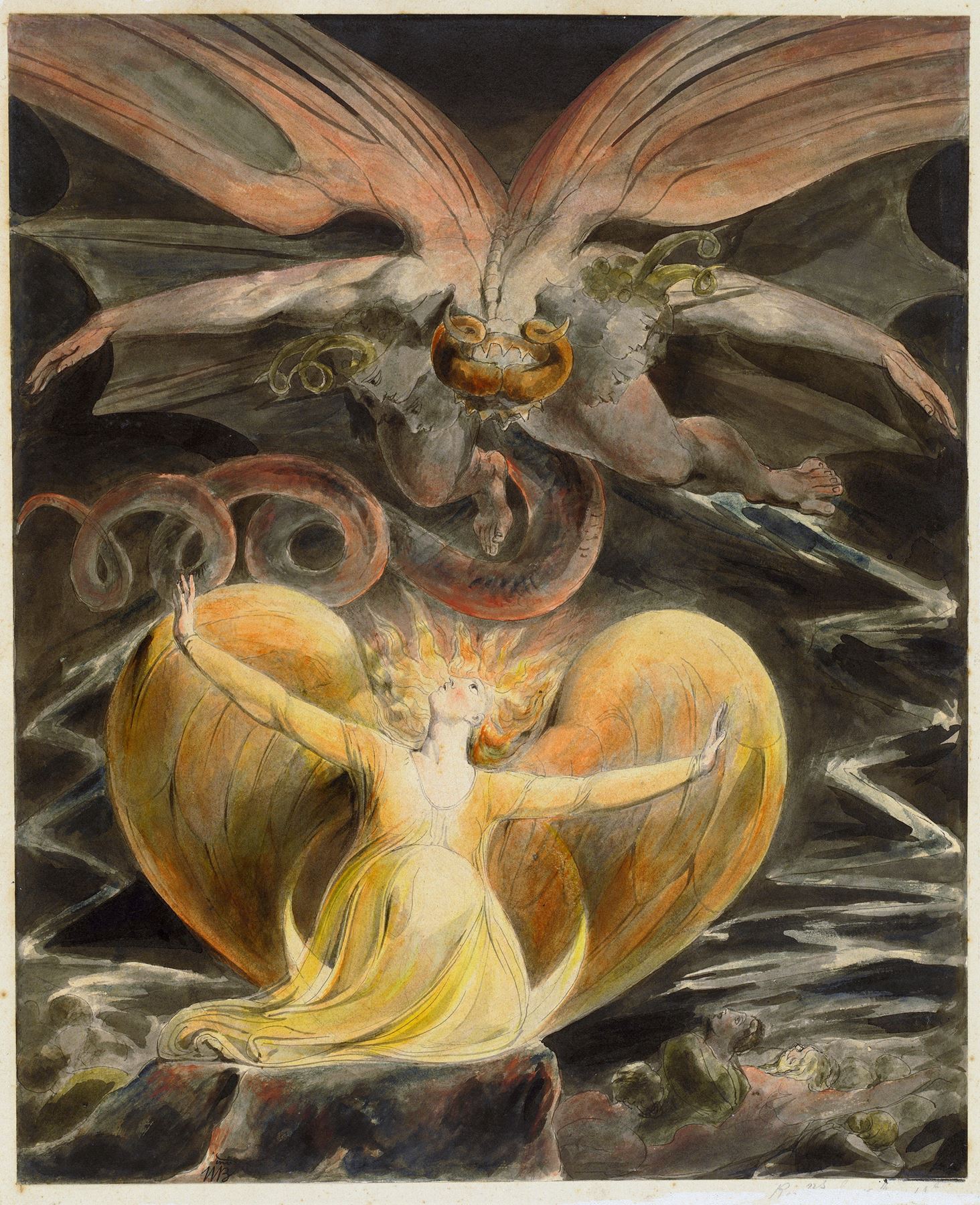

ウィリアム・ブレイク『大いなる赤い竜と太陽の女』(1805–10)

イギリスの詩人であり画家のウィリアム・ブレイクが、聖書『ヨハネの黙示録』を題材に制作した一連の水彩画のひとつ。巨大な赤い竜が翼を広げ、女性の頭上に迫る場面は黙示録的な恐怖と神秘を併せ持ちます。

おすすめポイント

現代の漫画にも通じる洗練されたタッチに驚愕しますよね。かっこいい! 竜の異形の姿は、鬼舞辻無惨や上弦の鬼の威容を想起させます。鮮烈な赤と黒のコントラストは血と炎を象徴し、物語の終末的な緊張感と響き合います。

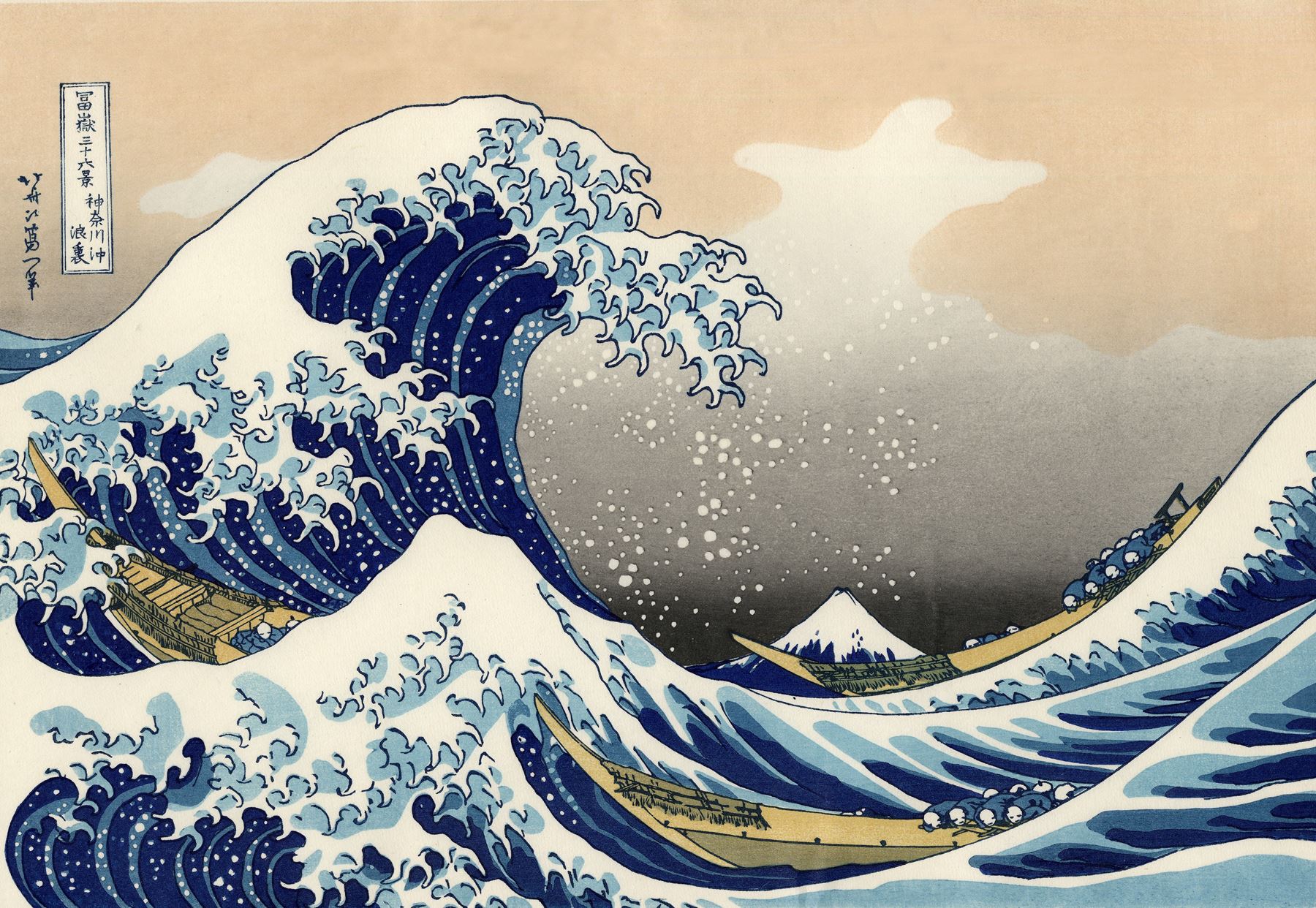

葛飾北斎『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』(1831)

江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎による代表作。荒れ狂う大波が小舟を呑み込もうとする瞬間を捉え、背景には不動の富士山が描かれています。人間の営みと自然の圧倒的な力の対比を鮮烈に表現し、動的な構図とリズム感ある波の造形が世界的に高く評価されています。

おすすめポイント

波の造形が「水の呼吸」っぽいです。というかめちゃくちゃ影響を感じますよね? 北斎の表現力のすさまじさを再認識します。富士山の不動の存在感は、絶望の中で揺るがない心を象徴しているかのよう。

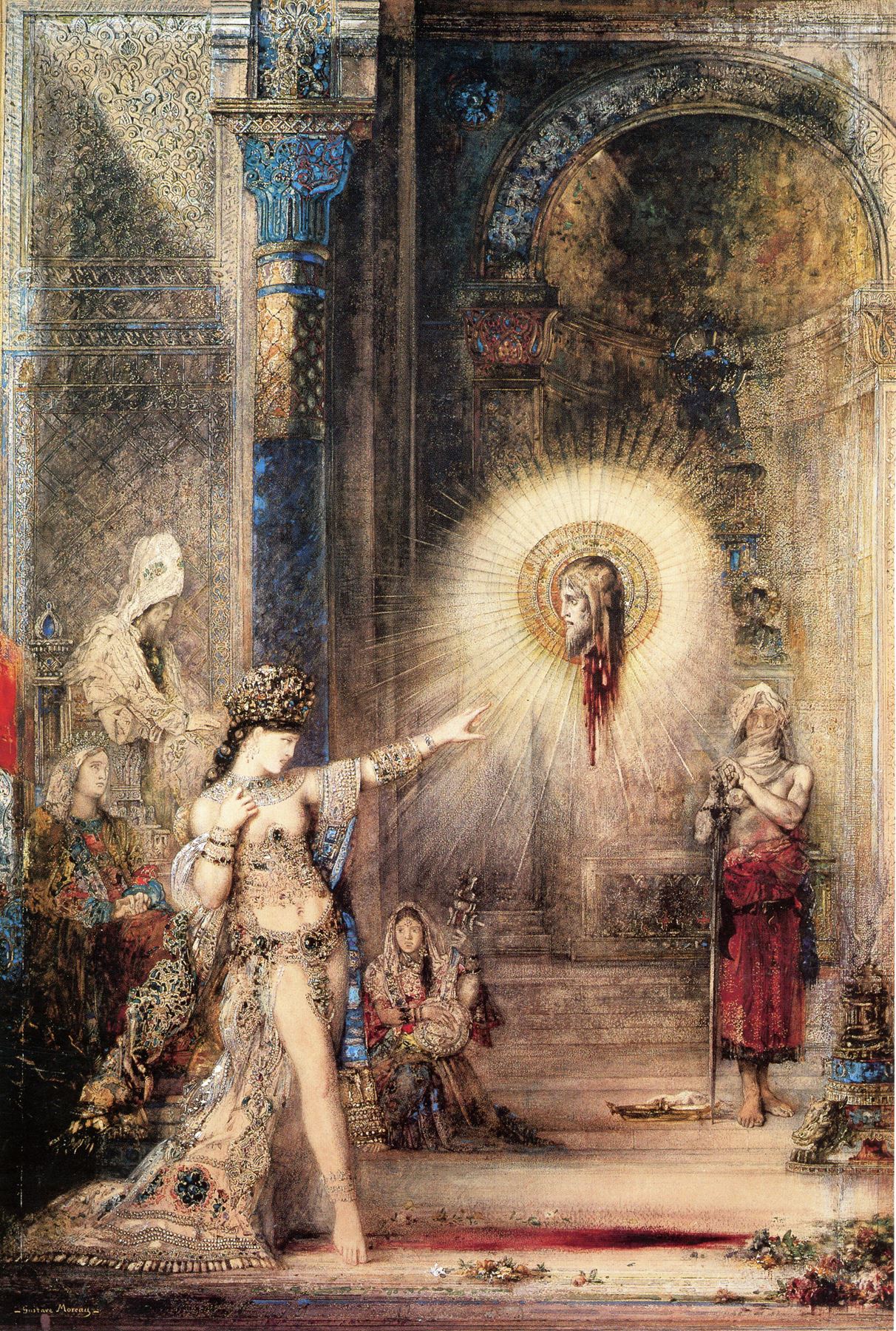

ギュスターヴ・モロー『出現』(1876頃)

フランス象徴主義の画家モローによる代表作。サロメが踊る前に、空中に切り落とされた聖ヨハネの首が血の輝きを帯びて出現する、幻想的かつおどろおどろしい場面が描かれています。きらびやかな装飾と不気味な宗教的幻視が同居する作品です。

おすすめポイント

鮮烈な赤や金の色彩は血と炎を想起させ、死と美が交錯する瞬間を劇的に描写。切り落とされた首が浮かび上がる場面は、鬼の弱点である頸を狩るイメージと重なります。『鬼滅』の異界的美意識を象徴するような一枚です。

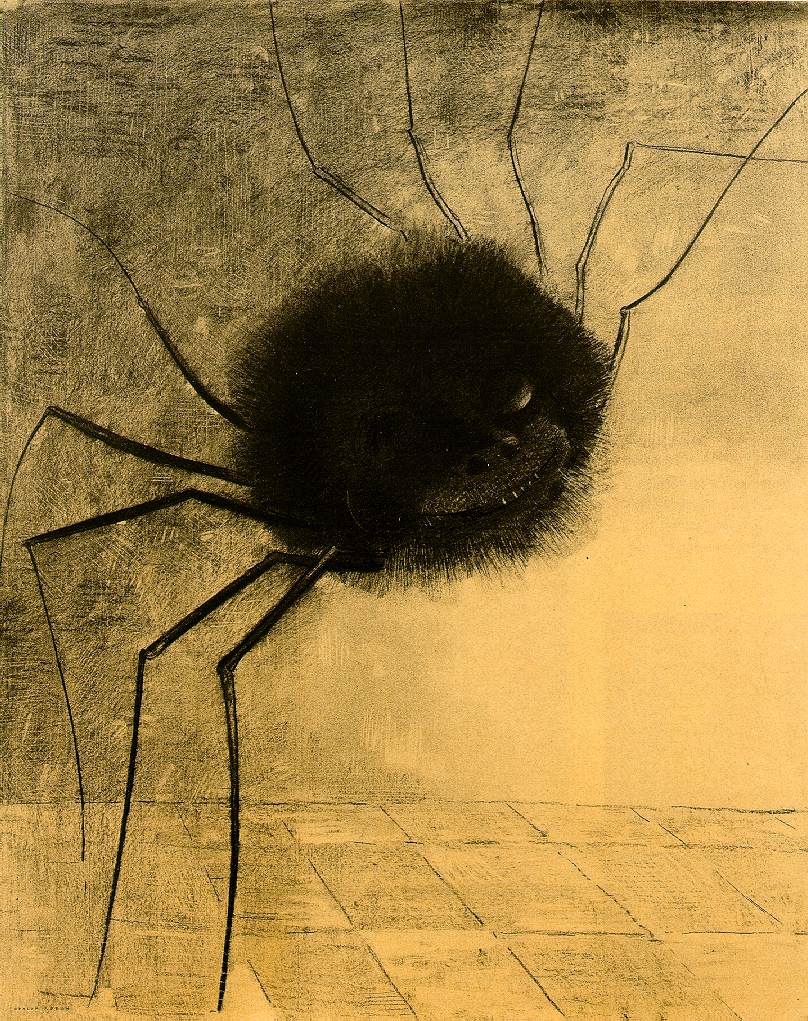

オディロン・ルドン『笑う蜘蛛』(1881)

フランス象徴主義の画家ルドンによる版画作品。巨大な蜘蛛が不気味に空中を漂う様子を描き、夢と恐怖の境界を表現しています。単純化された造形ながら、じっと見ると不安になってくるような、異様な力がある作品だと思います。

おすすめポイント

うーん、この蜘蛛は「那田蜘蛛山編」に出てきても不思議じゃないですね。というか、あれ、出てました……? そんな気がしてきます。シンプルながら強烈なビジュアルイメージは、読者の記憶に焼き付きます。しかしこの蜘蛛、なんで笑ってるんですかね。

竹久夢二『黒船屋』(1919頃)

竹久夢二が描いた代表作の一つ。黒地に赤い着物をまとった女性が黒猫を抱く姿を描き、退廃的な美と和洋折衷のモダンさが漂います。夢二特有の「抒情的な女性像」の集大成であり、大正浪漫の代表的な作品と言えるでしょう。

おすすめポイント

黒と赤の対比は、炎柱・煉獄杏寿郎や血の戦いを喚起。黒猫を抱く妖艶な姿は、鬼や血鬼術の誘惑的な側面とも重なります。なにより『鬼滅』の世界は大正時代が舞台。和洋が絶妙にブレンドされたこの時代特有の空気感が通じ合っていますね。猫はどんな顔をしているんでしょうね。

横山大観『生々流転』(1923)

近代日本画の巨匠・横山大観による全長40メートルを超える水墨画。一本の川の流れを軸に、源流から大河、そして海へと至る壮大な自然の循環が描かれています。水の生成と変化を通じて「万物の生命の流転」を象徴する大作で、日本美術における自然観の精華とされています。

おすすめポイント

この『生々流転』の名は、「水の呼吸 拾ノ型 生生流転」と直結しています。元ネタという説もあります。炭治郎が放つこの技は、龍のように回転しながら斬撃を重ねる大技で、回転を重ねるほど威力が増すというもの。川が姿を変えながら流れ続けるように、技も連続的に進化していく構造を持ちます。大観の筆致が生み出す流動感と、炭治郎の水の呼吸のイメージは、まさに自然と人間の営みを重ね合わせる表現といえるでしょう。

マウリッツ・エッシャー『相対性』(1953)

オランダの版画家マウリッツ・エッシャーによるリトグラフ。重力方向が相対化された建築空間に人影が配置され、三次元の常識を超えた錯覚的世界が描かれています。幾何学的なパターンと反復が特徴です。

おすすめポイント

上下の感覚すら怪しい迷宮的空間……これはもう、無限城じゃないですか。幾何学的反復も炭治郎の市松模様の羽織を連想させますよね。日本的な幾何学模様を巧みに取り込んだ小物や文様、そして画作りは『鬼滅』の隠れた魅力です。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-