メイン画像:© Potocol_Flash Forward Entertainment_Harine Films_Elysiüm Ciné

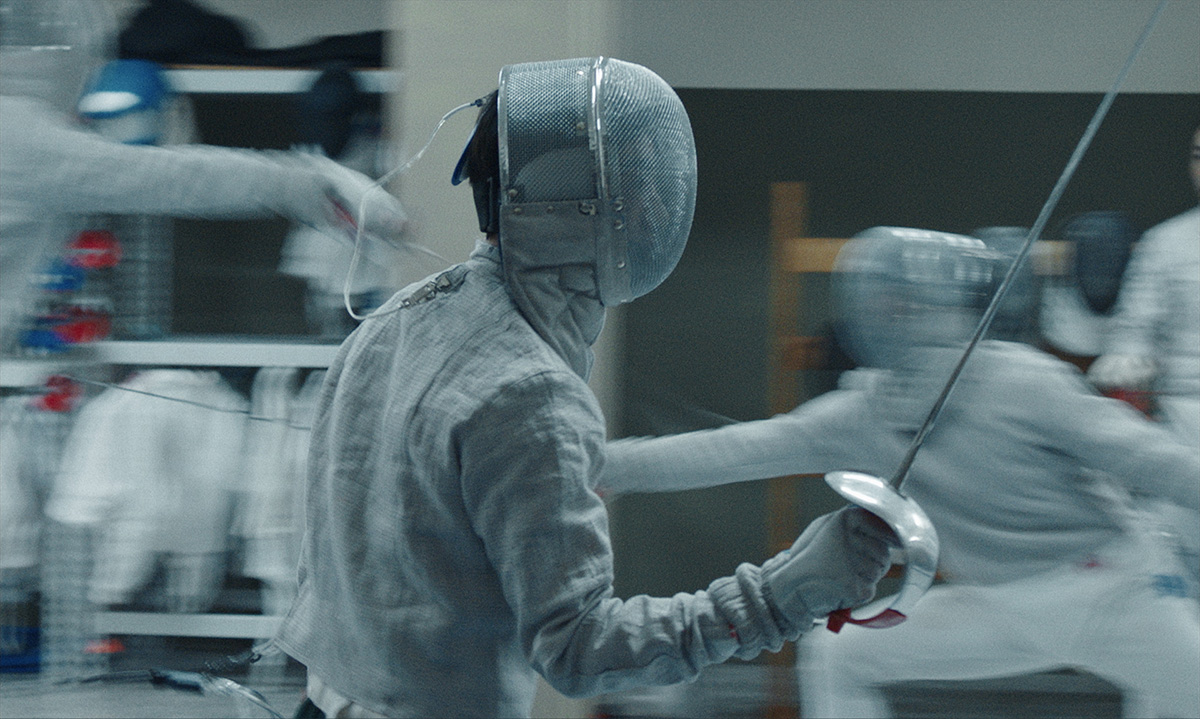

フェンシングの試合中に相手を刺殺し、刑務所にいた兄が出所した。「事故だった」と悲しげな顔を浮かべる兄を、信じていいのか? そして、兄は僕を愛しているのだろうか? 弟の心は、兄との絆のあいだで揺れ動く——真意を隠して相手の出方をうかがうフェンシングと、兄弟の関係性が重なる映画『ピアス 刺心』。

映画批評家、常川拓也が映画を通して社会を見つめる連載コラム「90分の世界地図」第7回目は、脚本・監督を務めたネリシア・ロウのインタビューを通して、本作を紐解いていく。ロウはこの物語を「自閉スペクトラム症の実兄との関係性から着想した」という。そして、台湾という舞台にこだわったのは、アジアで初めて同性婚を合法化した国であったからとも語った。

そんなふうに現実の世界を種に、フィクションとしての物語を膨らませていった本作。それではなぜ、現実とかけ離れた兄のキャラクター設定にしたのだろう? そして、どこか曖昧な夢のような絵づくりにした意図とは? 「半自伝的な作品をつくるときは、自分とはまったく異なる要素を入れることで、自分の感情の『真実』に近づくことができる」と語ったロウ。本作を横断的に紐解くことで、創作とインスピレーションの関係、映画ならではともいえるような「希望の見出し方」が見えてきた。

あらすじ:フェンシングの試合中に対戦相手を刺殺し、少年刑務所から7年ぶりに出所した兄ジーハンと、疎遠になっていた弟ジージエが再会する。「事故だ」という兄の言葉を信じて、ジーハンを警戒する母の目を盗み、兄からフェンシングの指導を受ける。ジージエ自身も気づかなかった友人への甘酸っぱい想いを後押ししてもらい、ふたりは兄弟の時間を取り戻していく。しかし、幼き日の溺れた記憶がよぎる。あの時、なぜ兄はすぐに手を差し伸べなかったのか。「僕が死ねばいいと思ってた?」疑念が深まるなか、悪夢のような事件が起こる。

なぜ、兄・ジーハンの人物像をあのように描いたのか?

映画監督ネリシア・ロウは、異色の経歴の持ち主だ。20歳まで故郷シンガポールのフェンシング代表チームで選手として活躍したのち、ニューヨークのコロンビア大学で映画学の修士号を取得、台湾で映画製作を始めた。その長編第一作が『ピアス 刺心』だ。フェンシングの試合中に相手を刺殺した罪で服役していた兄・ジーハン(ツァオ・ヨウニン)と、かつてフェンシング王者だった兄の無実を信じる内気な高校生の弟・ジージエ(リウ・シウフー)の再会から、物語は始まる。

兄弟愛というテーマは、ロウ自身の兄との関係に由来するという。彼女は、短編時代から自閉スペクトラム症(ASD)の兄への想いを映画で掘り下げようとしてきた。本作にインスピレーションを与えたのは、2014年、21歳の男子学生が地下鉄構内で刃物を振り回し、多数の死傷者を出した「台北地下鉄通り魔事件」(※)だったと語る。

「台湾中を震撼させた事件でしたが、なかでも私が関心を持ったのは、加害者家族の反応でした。父親が『息子は死刑に値する』という声明を出した一方で、弟は『兄を尊敬しており、事件を起こすとは思わなかった』という反応をしていました。

このことから、私自身の家族内で、両親と私とで兄への対応がまったく違っていたことを思い返しました。両親はASDにどういう特徴があるか理解したうえで、兄の面倒を見ていた。でも、何も知らない私にとって、生まれたときから見てきた兄が、私の定義する『兄』だった。幼かった私は、兄が周りと違うとも思っていなかったし、ASDという理解もできなかったのです。その反応の違いは本作にも反映されています。本作の母親も『子どもはこうあるべき』『こうあってはならない』という固定観念を持っているために、弟とはまったく異なる反応を示します」

※2014年5月に台湾で発生した無差別殺人事件で、4人が死亡、20人以上が負傷した。犯人は死刑判決を受け、2016年に刑が執行された。

© Potocol_Flash Forward Entertainment_Harine Films_Elysiüm Ciné

しかし、ロウ自身の兄との関係に基づきながらも、映画では兄・ジーハンをASDではなく、ソシオパスのような設定としたことには疑問が残る。なぜこの設定したのか。また、兄妹ではなく兄弟にした理由は何だったのだろうか。

「これが個人的で自伝的な映画だからだと思います。私は幼い頃、兄の考えが理解できず、何を考えているのか推測ばかりしていました。もちろん事例として異なりますが、この映画の弟と兄の関係も、その意味では同じです。

特に本作の兄・ジーハンは、意図的に考えを読み取られないようにして、相手を操ろうとしている。ご指摘の通り、ジーハンはASDではありません。あまり明確にはしたくなかったのですが、彼には反社会性パーソナリティ障害があります。この兄のキャラクターに大きな影響を与えたのが、アメリカの連続殺人犯、テッド・バンディ(※)でした。

きっとアーティストであれば理解してくれるのではないかと思うのですが、半自伝的な作品をつくるときは、自分とはまったく異なる要素を入れることが大切で、そうすることで、自分の感情の『真実』に近づくことができると思っています。妹ではなく弟に設定したのもそのためで、自分自身から距離を置きたかったのです」

フィクション化していく過程のなかで実体験から離れたロウは、兄・ジーハンのキャラクターを、現実の実兄とはまったく別の方向へと想像を広げていったのだろう。

ひとつ懸念しているのは、ロウの一連の答えから、観客や読者にスティグマを植え付けないか、ということだ。ロウは、ASDの実兄との関係を起点に本作を構想し、そしてあくまでも物語(フィクション)として発展させるために、台北地下鉄通り魔事件やテッド・バンディを参考にした。あらためてここで示しておきたいのは、ASDとパーソナリティ障害はそれぞれ異なるものであり、さらに決して殺人という行為と結びつくものではないということだ。法や社会規範を無視した行動を繰り返すことが主な特徴とされる反社会性パーソナリティ障害も、殺人や殺人犯と短絡的に結びつけていいものではない。あくまでロウの個人的で断片的な、それもフィクションの仕掛けとしてのみ連なったイメージであることを、ここに強調しておきたい。

※テッド・バンディ……1970年代を中心に、全米各地で若い女性を猟奇的に殺害した連続殺人犯。供述では被害者数は30人だが、それ以上とも言われている。法学を学んだ経験があり、法廷では自己弁護をしたことで有名。そのルックスや弁舌から法廷には女性ファンが詰め掛け、刑務所にはファンレターが届いたという。1989年に死刑を執行された。

繰り返される、川で溺れた記憶——水のモチーフが表していたこと

劇中では何度も、ジージエが川で溺れ、命からがら兄に救われた幼少期の記憶がフラッシュバックする。一方で母は、あのとき兄が弟を溺死させようとしていたのではないかと疑っている。この場面は、テッド・バンディの逸話から生まれたものだという。

「テッド・バンディには長年付き合っていたエリザベス・クレプファーという恋人がいて、彼女は生涯ずっと『なぜ彼は私を殺さなかったの?』と自問し続けていました。

クレプファーがバンディとの関係について綴った本(※)のなかで、ふたりでボートに乗ったときのエピソードが印象に残りました。ふざけてバンディに川に突き落とされたクレプファーが、必死に上がろうとしたときに彼の顔を見たら、目が真っ黒に見えたと。彼はしばらくしてから彼女を引き上げたそうです。そしてバンディは死刑の前日に、何年も前に別れた彼女に手紙を書きました。『エリザベス、君は一生、俺が本当に君を愛していたのかどうか疑問に思うだろう。でも、それは真実だったと知ってほしい』と。

本心は何なのか、なぜ彼女に執着するのか、支配しようとしていたのか——多くの疑問が湧きますが、ふたりの関係には白か黒かでわけられない曖昧な部分があった。それが、この映画に役立ちました」

※『The Phantom Prince:My Life With Ted Bundy』著Elizabeth Kendall(1981年)。その後、2020年と2021年に、新しい序文や著者の娘による章などを追加した増補改訂版が出版されている。

© Potocol_Flash Forward Entertainment_Harine Films_Elysiüm Ciné

「脚本を書く過程で、水のイメージが何度も浮上してきました。ひとつは、先ほど挙げたテッド・バンディとエリザベス・クレプファーのエピソード。

もうひとつは、反社会性パーソナリティ障害を調査していたときに見つけた、とある事例でした。アメリカに、反社会性パーソナリティ障害がある息子と向き合う父親がいました。反社会性パーソナリティ障害は、人を騙したり、無謀な行動を取ったりすることに、良心の呵責が伴わないという特徴があるとされ、父親はその改善について思い悩んでいたといいます。ある日、父親が帰宅すると、その息子が弟をプールから救い出しているのを目にして、希望を感じたというエピソードがありました。

三つ目は、私の兄が幼い頃、水をとても怖がっていたこと。シンガポールではみんな水泳を習わなければいけないので、私たち家族は兄が水を怖がらなくなるように努力する必要がありました。

だから本作では、ジージエ(子滐)やジーハン(子涵)という兄弟の名前、彼らの姓、学校名も『水』を意味する要素が入っています。それらは、この川の場面がどれほど重要かを暗示しているのです」

「映画全体を夢のようにしたいと考えていた」。カメラワークの意図とは

台詞に頼らずに必要最小限の情報で物語を展開させる抑制的な語り口は、台湾ニューシネマを代表する巨匠エドワード・ヤン(※)を彷彿させる。しかし、台湾で映画を手がけるうえで、ロウは台湾映画への意識はなかったと語る。

「おそらく、長回しが多いからそう思われるかもしれませんが、じつは台湾映画からはインスピレーションを受けていません。一番のインスピレーションは、韓国映画でした。例えば、ポン・ジュノは映画のなかで長回しを多用していますが、私はそこから多くの着想を得ています。多くの韓国映画はアメリカ映画のやり方から習っていると思いますが、私はニューヨークのコロンビア大学で映画を学んだ際、物語性を重視したアメリカや韓国のストーリーテリングから映画に対する考え方を深めました」

※エドワード・ヤン……台湾の映画監督・脚本家。代表作として『ヤンヤン 夏の想い出』(2000年)などがある。

© Potocol_Flash Forward Entertainment_Harine Films_Elysiüm Ciné

ロウは、弟が抱く兄への幻想と現実を曖昧模糊に描くため、意図的に長回しを織り交ぜた。その例として、兄が学校に忍び込み、校庭のそばで弟にフェンシングを教える様子をワイドで捉えた場面を挙げる。

「映画全体を夢のようにしたいと考えていたので、校庭のスプリンクラーから水が発射されることで現実かどうか曖昧な雰囲気を出すとともに、長回しによって何か落ち着かない気分にさせたかったのです。ワイドの長回しから弟のクローズアップに切り替えたあと、再びワイドショットに戻るのですが、そのときに素早くカットバックすることで、兄が突然消えたように見せました。そうすることで、兄が本当にそこにいたのか、それともすべて弟の頭のなかの幻だったのか、観客に確信を持たせないようにしたいと考えました。このシーンの着想源は、スウェーデンの映画『ぼくのエリ 200歳の少女』(2008年)でした」

ゲイロマンスのシーンは、台湾で同性婚が合法化されたことに紐づいて

劇中では、ジージエが同級生の男子に恋心が芽生えていく様子も描かれる。カミングアウトに焦点を当てずにゲイロマンスが表現されているが、この背景には、台湾が2019年にアジアで初めて同性婚が合法化された地であることに紐づいていると、ロウは語った。

「5年かけて脚本を執筆しましたが、フェンシングの要素を入れる前——まだ兄弟ふたりの物語という設定しか決まっていなかった早い段階で、弟はゲイだと直感的に考えていました。

物語全体を見渡すと、弟の視点から『兄は殺人者なのか?』『兄は僕のことを気にかけているのか?』という問いが核心にあり、兄や母との関係はつねに緊迫しています。だから、ゲイロマンスはとても軽やかで、ポジティブで、希望を与えてくれるものにしたかった。その男の子といるときだけは弟は兄のことを忘れ、最後には一緒にいてくれると、観客に願ってほしかったのです。その希望を映画でうまく描くためには、台湾が撮影地として最適だと考えました。なぜなら、撮影当時、台湾ではすでに同性婚が認められていたから」

© Potocol_Flash Forward Entertainment_Harine Films_Elysiüm Ciné

真意を隠すスポーツ、フェンシング。気持ちを探り合う兄弟と重ねて

当初はフェンシングを脚本に織り込むつもりはなかったものの、ロウは、つねに互いの考えを探り合う兄弟関係の比喩としてそれを用いた。

「フェンサーは頭が良くなければなりません。兄のキャラクターが浮かび上がってきたとき、策略家である彼はフェンサーにぴったりだと考えました」

「剣を使ったチェス」とも呼ばれるフェンシングは、真意を隠すスポーツであり、相手の動きを予測しながら選手同士が間合いを取って心理戦が行われる。顔はフェンシングマスク(※)に覆われ、表情を読み取ることは難しい。ジーハンがマスクを着用するとその攻撃性が垣間見える一方で、それを外すと危険性が影を潜めるかのようでもある。

「私はシンガポール代表のフェンサーだったので、フェンシングマスクが重要な役割を果たすとたしかに考えていました。ただ、マスクを着ける / 外すというメタファーはちょっと陳腐に感じたため、あまり使いたくなかった。だから、マスクを着けた顔のクローズアップを多用しました。物理的なマスクをしていなくても、誰もが日常でつねにマスクを被っているという感覚を伝えることを意図したのです」

兄弟それぞれのマスクを着けた顔、取った顔を、正面からのクローズアップで収めるうえで、ロウはその手法を、バート・レイトンが手がけたドキュメンタリー『The Imposter』(2012年)から取り入れたことは、興味深い。『The Imposter』では、行方不明中の少年に装ったなりすまし犯自身に、カメラ前でその詳細を告白させた。どちらも自己欺瞞を主題とし、感情や思考を読み取ることができない者の真意を観客に推測させようとするかのように、カメラ目線が向けられる。

※バート・レイトン……イギリスのドキュメンタリー映画製作者。アメリカの学生4人が起こした、実際の窃盗事件を映画化した『アメリカン・アニマルズ』(2018年)は、劇映画でありながら、ドキュメンタリーのように関係者本人のインタビューなどが挿入される作品で、注目を集めた。

© Potocol_Flash Forward Entertainment_Harine Films_Elysiüm Ciné

「当初、撮影監督のミハウは、心の混乱を表現するために円を描いて回るカメラワークを使いたいと考えていました。視覚的にはいいのですが、いささか複雑すぎると思いました。感情的な瞬間は俳優が一番重要で、ほかの要素は背景に溶け込むべきだと考えていたからです。『The Imposter』の撮り方であれば、感情的な場面で俳優に集中できる。カメラを見つめる男を見て、観客は『彼は何を考えているんだろう』と思うと同時に、『よくわからない』とも感じる。そのような疑念を抱かせるシンプルな固定ショットが適切だと感じたのです。加えて、兄だけでなく弟にもクローズアップを使うことで、ふたりのあいだに、幼い頃からずっと存在していた特別な絆も生まれると考えました。回転するカメラワークは、食事のシーンやフェンシングクラブのシーンで使っています」

© Potocol_Flash Forward Entertainment_Harine Films_Elysiüm Ciné

※以下には、本作の終盤の展開に触れるネタバレを含みます。あらかじめご了承ください。

ラストシーンに込められた、実兄への想い

顔を覆うマスクは、別人に成りすますことをも可能とする。そのモチーフは、映画の最後には身代わり / 自己犠牲というイメージに転換されていくように思える。そこにロウの実兄への想いが込められている。

© Potocol_Flash Forward Entertainment_Harine Films_Elysiüm Ciné

「脚本を書き始めて1週間後くらいには、弟が兄のために自分を犠牲にするという本作の結末のアイデアが思い浮かびました。脚本にフェンシングが追加された段階で、マスクこそが、その自己犠牲を完遂させると思い至ったのです。この映画の感情の核は、弟の『兄に愛されたい、想像通りの兄が実在していてほしい』というところから始まります。そして最後には、『そんなことはもうどうでもいい』と悟る。兄が愛してくれていようがいまいが、自分の想いは変わらない──それが、弟が辿り着いた境地でした。

エンディングで、赤いカーテンが揺れ動き、警察が突入し、音楽が流れてモンタージュに切り替わります。この結末全体が『ただの夢であってほしい』という願いのように感じられるよう意図しました。あれは弟の想像とも解釈できると思います。私にとっては、実際に何が起こったかよりも、彼が何を望んでいたか、自分自身について何を悟ったかのほうが重要だったのです。このラストで最も意味深いのは、弟が兄のマスクを外すシーン。おそらくあのシーンが、映画のなかで、本当の兄の姿を見られる唯一の瞬間だと思います」

- 作品情報

-

『ピアス 刺心』

『ピアス 刺心』

2025年12月5日(金)から新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国ロードショー

監督・脚本:ネリシア・ロウ(劉慧伶)

- プロフィール

-

- 劉慧伶 (ネリシア ロウ)

-

シンガポールで生まれ育ち、5年間にわたりシンガポールのフェンシング国家代表として活躍する。2010年の広州アジア競技大会を最後に現役を引退し、子どもの頃からの夢だった映画づくりの道へ。短編2作目の『Freeze』は、2016年の『クレルモン=フェラン国際短編映画祭』でプレミアされ、その後、『金馬奨』(台湾)、『釜山国際短編映画祭』(韓国)、『ブリュッセル国際短編映画祭』(ベルギー)、『オーデンセ国際映画祭』(デンマーク)、『シンガポール国際映画祭』をはじめ世界70以上の映画祭で上映された。『ピアス 刺心』は、長編デビュー作となる。

- フィードバック 5

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-