2026年4月より、京都・立命館大学に新設されるデザイン・アート学部。「デザインとアート」「デジタルとフィジカル」「伝統文化と先端技術」など、さまざまな垣根を取り払った学びの場を提供し、これからの時代の課題解決に必要とされるクリエイティブな考え方を育む。

CINRAにて同学部を特集する連載、第二回目となる今回は、学部設立と同時に着任予定の学部長・赤間亮教授とともに、アートミュージアム「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」を訪れた。

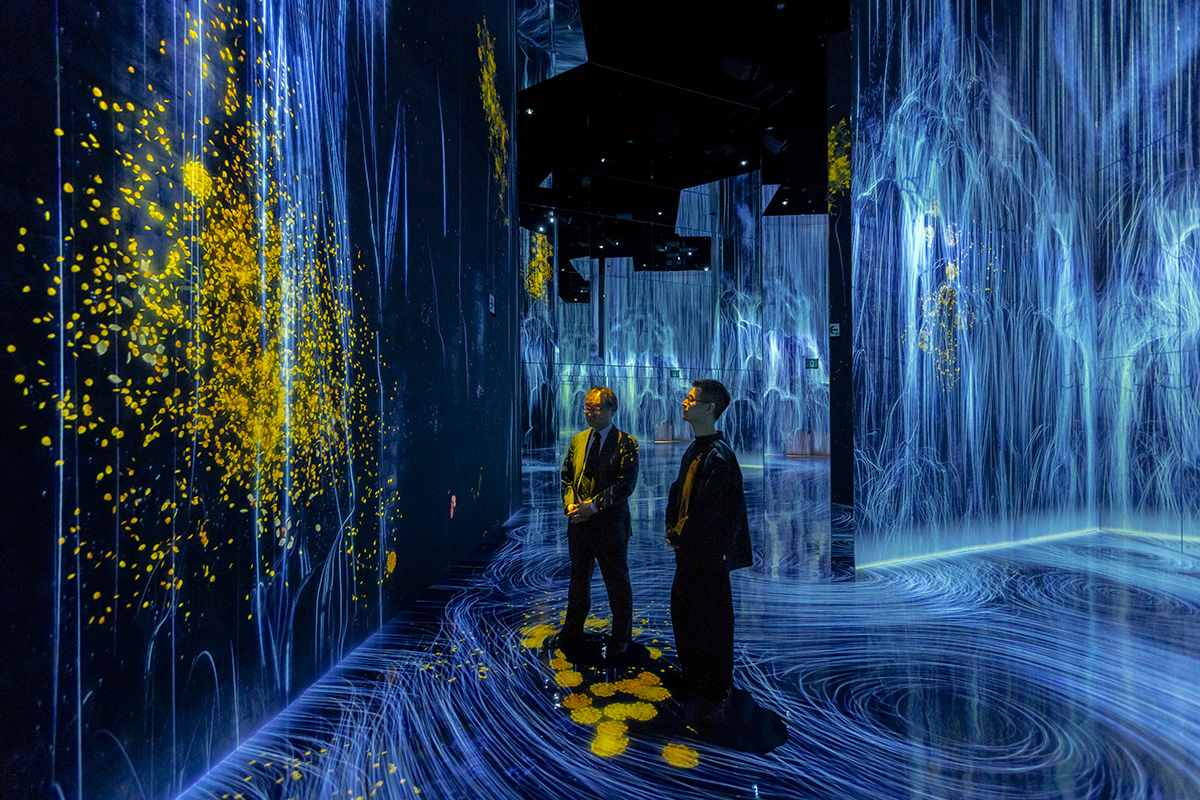

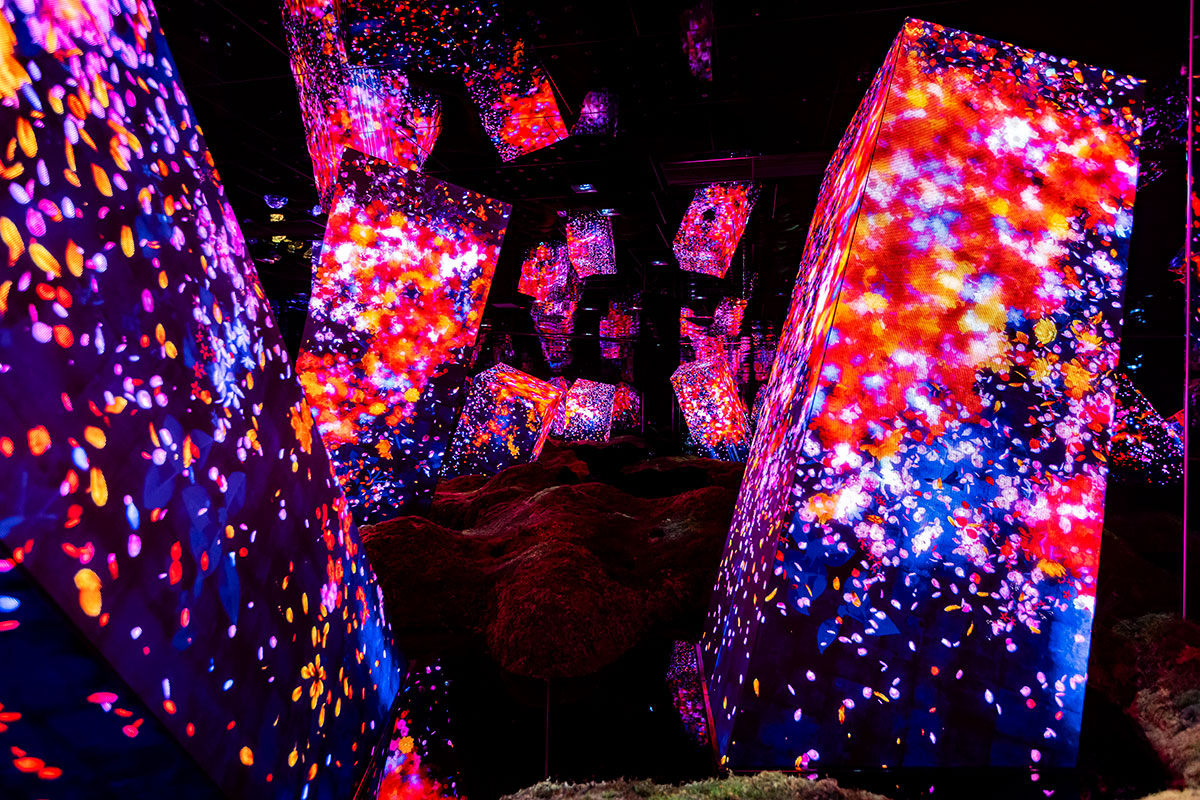

アートとサイエンス、そしてテクノロジーを融合させたアート作品で、世界中の人々を魅了するアートコレクティブ・チームラボ。そんな彼らが「創業初期からインスピレーションを受けてきた特別な街」という京都に、2025年10月にオープンしたばかりの常設ミュージアムが「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」だ。

展示された作品群に赤間教授が見出した「歌舞伎との類似性」にはじまり、アートとテクノロジーの理想的な融合や、「京都発のデザイン学」構想まで。チームラボで採用チームのリーダーを務める山田剛史氏とディスカッションした。

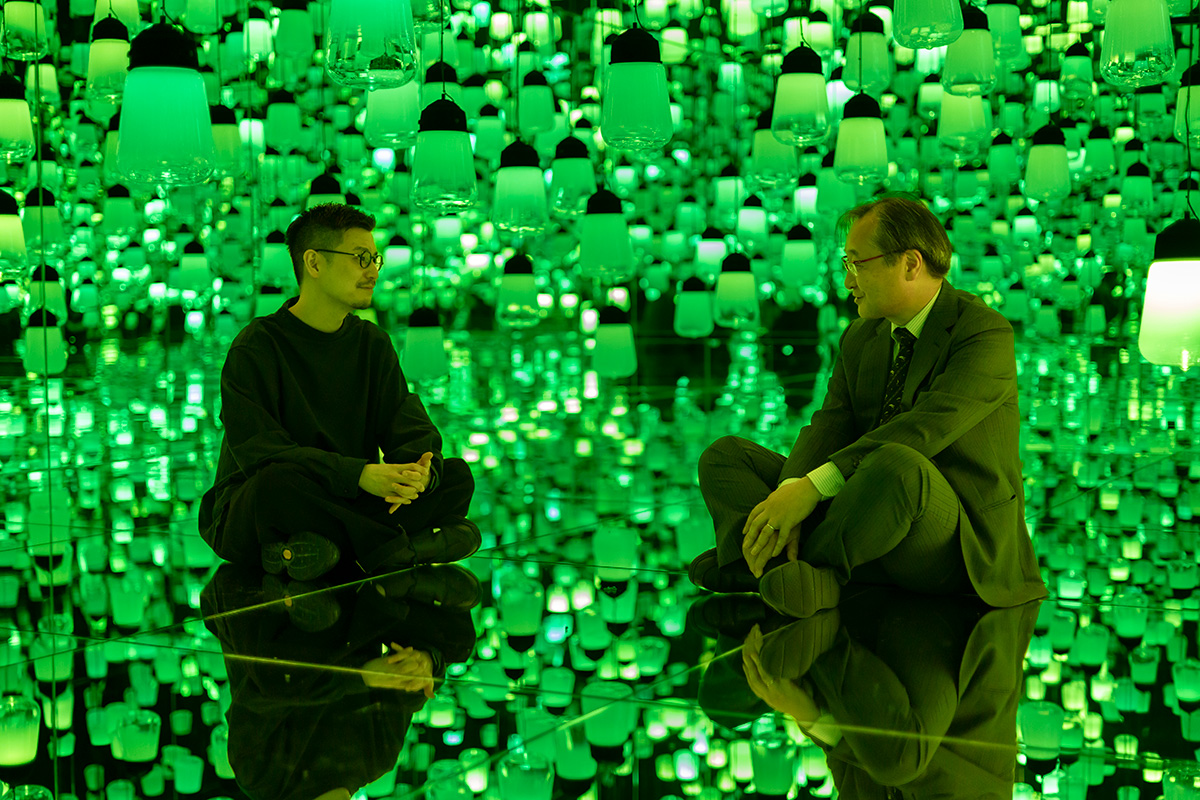

左から、2026年4月より立命館大学デザイン・アート学部長として着任予定の赤間亮教授と、チームラボで採用チームのリーダーを務める山田剛史氏

チームラボ作品と歌舞伎は似ている?

―オープンしたばかりの「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」を体験しました。あらためて本ミュージアムのコンセプトについて教えてください。

山田剛史(以下、山田):ミュージアムのコンセプトは「存在の宇宙、認識の宇宙」です。「存在している」とはどういう状態なのか、僕らは世界をどう認識しているのか。そういった問いを主題に、ミュージアムをつくり上げました。

エントランスで来場者を迎える作品《草木のための浮かび上がる闇の円相》、《消えゆく木と山野草》。山野草と盆栽は生きた本物だが、正面から見るとまるでドット絵のように見える

―立命館大学アート・リサーチセンターで伝統芸能や古典演劇といった文化財のデジタルアーカイブ(※)に尽力してきた赤間さんは、「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」をご覧になっていかがでしたか?

※デジタルアーカイブとは、書籍・絵画・写真・映像・建築物などの文化資料や記録をデジタルデータとして保存・公開する仕組みのこと。

赤間亮(以下、赤間):まず驚いたのは、チームラボ作品が時間をともなったパフォーマンス的な芸術表現だということ。私の専門は歌舞伎をはじめとする伝統芸能、要するにパフォーミングアーツです。物語を重視する現代演劇と異なり、歌舞伎は音や色、形といった視覚的な要素に重きを置くのですが、それと近しいものを感じて感動しました。

山田:歌舞伎との類似性について言及いただけるとは、光栄です。物語より音や視覚を重視する……まさにそうですね。

僕たちはよく「コンセプトを理解せず写真だけ撮って帰る来場者についてどう思うか?」と質問されるんですが、それで全然かまわないと思っているんです。小さな子どもでも「きれいだな」「触ったら絵が動いて、おもしろい」と感じてもらえたら十分だと。

「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」には、教育的プロジェクトに属する作品が集まるエリアも。写真の《あおむしハウスの高速回転跳ね球》は、最後まで連続して同じ色の球体を跳び続けることで、空間の球体がすべて弾け、たくさんのあおむしが生まれる

山田:むしろ、僕らの作品がグローバルに受け入れてもらえている理由の一つは、非言語的で鑑賞に複雑なコンテクストを必要としないからだと考えているので、その点に注目いただけたことは非常にうれしいです。

「チームラボっぽい映像」はAIでもつくれる。では、本当に大切なものとは?

―歌舞伎とチームラボ作品には、誰でも楽しめる大衆性という点でもつながりがありそうですね。

赤間:たしかにそうかもしれません。それから、歌舞伎のようなパフォーミングアーツは、とくにデジタルアーカイブ化が難しいといわれているんです。たとえば映像記録を残すだけでアーカイブになるのかというと、そういうわけにはいかない。衣装や化粧、照明や音楽、観客の反応やその場の「空気」など、ほかのさまざまな要素も含めて総合的に構成されている芸術だからです。

それを適切にアーカイブするには、どの要素を取捨選択すべきか、「本質を見抜く目」が必要になります。同じように、チームラボ作品のアーカイブ化もかなり難しいのではないかと。

山田:おっしゃるとおりですね。「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」には、写真にすら写らない作品もありますから。

《質量のない太陽と闇の太陽》。光の球体として見えている部分には、ガラスなどの物質的な境界面は存在しない。また、球体をじっと見つめていると、環状の暗い球体も現れるが、これらは写真には写らない

山田:最近は、AIを使えば「チームラボっぽい」映像や画像は一瞬で生成できる時代になりました。そんななかで僕たちも、「本質」がより重要になると考えています。

それは、「なぜこの作品をつくりたいのか?」ということです。「なぜこの花を描くのか?」「花のサイズは?」「散り方は?」「そのスピードは?」——こうした問いに対する答えの背景には、僕らが「どういうものを美しいと定義しているか」という「美的判断」が隠れています。

そしてそれは、僕らがこれまでにいくつもの制作、展示を重ねて培ってきたものであり、今後も経験を重ねるごとにアップデートされ続ける。僕らにとって価値があるのは、作品のソースコードではなく、たくさんの経験を通じて蓄積されたナレッジです。それらはチームラボ内でもクラウドを通じて全員が参照可能な状態で共有しています。これがチームラボにとってのデジタルアーカイブということかもしれません。

赤間:なるほど。過去の展示から得られた経験や知識といったアーカイブが蓄積されれば、過去を知らないメンバーもそれらを参照することで、新たな作品を生み出すことができる。それこそ、デジタルアーカイブの持つ力ですね。

「伝統文化×先端技術」によって生まれる、新しい価値

赤間:もう一つ言及したいのが、チームラボ作品にリアルなオブジェが効果的に使われていたことです。たとえば《呼応するランプの森》のランプ。イタリアの職人さんが一つひとつ仕上げた吹きガラスだと聞いて驚きました。ガラスの曇り具合や形状など、すべてのランプが少しずつ異なっていると。

イタリアの職人が手がける吹きガラスでできたランプ

山田:プラスチックなどの素材も試してみたのですが、吹きガラスとはまるで違いました。大量生産品を使うと、どうしても空間の質感や奥行きが変わってしまうんです。写真や映像で見ても、その差は一目瞭然なんですよ。人はなぜ直感的に手仕事を「美しい」と感じるのか、考えてみたら不思議なのですが。

赤間:その話を聞いて、着物づくりにおける「型染め」という技法を思い出しました。同じ型紙で何度も繰り返し印刷することで、一反の着物を染め上げるというものです。型紙のデザインは基本的に繰り返しの模様ですが、手作業で彫られているため、デジタルでは表現できない微妙なゆらぎがある。だからこそ惹きつけられるんです。

歌舞伎をはじめさまざまな芸能に影響を与えた「風流(ふりゅう)」という美意識があります。これは、人目を惹くために人間がさまざまな趣向を凝らすことを指します。つねに新しいものを工夫してつくり続け、そこにつくり手の「美的感性」を最大限に詰め込む。

人類の伝統的な営みを踏まえながら、最先端の技術も活用しつつ新しい表現に挑戦するチームラボの姿勢には、まさに「風流」を感じます。デジタルとアナログを掛け合わせ、空間と時間をともなって一回性の体験を提供する——こうしたチャレンジングな表現こそ、デザイン・アート学部が志すものの一つです。

山田:ありがとうございます。美術史を振り返ると、人間の表現と技術は共依存的に進歩してきたと思います。たとえば18世紀に多くの人が写実画を求め、最終的にカメラが発明されると、結果として写実画の価値は相対化され、印象派など他の描写法の価値が上昇したり。また同じ頃にアルミの加工技術の進化で絵具チューブが発明され、屋外で風景画を描くことができるようになったりですね。

このように人間の表現って、じつはすごく技術に依存している。でも、それがすべてではありません。技術とともに、われわれなりの美的感性を今後もアップデートしながら、表現を進化させていきたいです。

「あえて日本風にしようという意識はない」。チームラボ作品の原点は京都にあった?

―デザイン・アート学部は、京都という場所の強みを活かし、日本文化の海外発信や国際的な共同研究にも力を入れていく予定です。チームラボはこれまで世界のさまざまな国で展覧会やミュージアムを展開してきましたが、どのように世界を意識してきたのでしょう?

山田:10年ほど前に、代表の猪子寿之がよく話していたのは、インターネットを通じて世界中のコンテンツが並列で比較される時代になったとき、生き残っていくのは「グローバルで超ハイクオリティなもの」か「ローカルでコミュニティに愛されるもの」に二分されるということです。たとえばブロードウェイや歌舞伎といった世界的なエンターテイメントか、特定のコミュニティで少数の熱狂的なファンに推されるアイドルグループか。

僕らチームラボは、「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」のコンセプトしかり「人の認知の拡張」をテーマに掲げています。だからこそ、できるだけ多くの人に作品を体験してもらいたい。そのためにはグローバルで通用するクオリティに到達しなければダメだ、という使命感をずっと持ち続け、ここまで来ました。

―チームラボは作品において日本的な意匠をふんだんに使用している印象もあります。

山田:じつは、あえて日本風にしようという意識はまったくないんです。創業メンバーが日本の伝統文化や美術作品にインスピレーションを受け、「なぜそれらに惹かれるのだろう?」と考えるうちに、西洋美術とは違う画面の切り取り方や展示の方法などをとっていることに気づいた。これが原体験として存在することが大きいです。

視点を移動しながら一枚の絵巻を見たり、お寺を歩き回りながら襖絵を見たり、鑑賞者が視点を固定せずに作品世界と一体になれる——こうした日本美術の特徴をヒントにしたのが、チームラボの作品体験なんです。そして、創業メンバーが足繁く通うなかでそのヒントを得た場所が、まさに京都でした。

世界に打ち出す「京都発のデザイン学」を、学生たちと創造してゆく

―なるほど。赤間さんは、歴史的・文化的資源の豊富な京都に新たな「デザイン・アート学部」が生まれることの意義について、どう考えていますか?

赤間:デザイン・アート学部は、「京都発のデザイン学」を目指しています。もともとデザイン学というものは、工業製品や建築など、ものづくりのための理論として西洋で発達した学問です。ところが昨今、サービスデザインやコミュニケーションデザイン、ソーシャルデザインなどにまで「デザイン」という言葉が広がり、学問としての輪郭が曖昧になりつつあります。

そんな状況だからこそ、日本独自の美意識や文化的視点からデザインを再び見つめ直し、学問として再構築するんです。

国内ではあまり知られていない側面もありますが、日本の美術や文化は、いま世界で大変人気があります。海外の大きな美術館などに行くと、日本美術のコーナーにはいつもたくさんのお客さんが入っている。だからこそ、「京都発のデザイン学」というビジョンを押し出すだけで、世界の方々は十分に興味を持ってくれるし、オリジナリティを打ち出せると信じています。

学生たちも京都を拠点に学ぶことで、ほかに類を見ない豊かな文化資源に囲まれた環境に身を置くことができます。そして、いまだ形のない「京都発のデザイン学」というものを、自分たちが主体となって一から創造していける。こうした点に魅力を感じてくれる若者に、ぜひ集まってほしいと考えています。

チームラボの採用ポイント3つ。文系・理系・芸術系の学生たちがともに学ぶ意味とは

―山田さんはチームラボの採用リーダーを長年務めてきたそうですが、どういう人材にピンとくるのか、採用のポイントがあればうかがいたいです。

山田:まずは、他責しない人。そのうえで、自立していて自分で学べる人。最後に、個人でやるよりチームでやったほうがいいアウトプットが出せると理解している人ですね。

優先順位で言うと、3つ目がとくに重要です。チームに貢献しようというマインドがあれば、自分の能力の足りない部分にも自然と意識が向いて、自ら学ぼうとするはずですから。

赤間:デザイン・アート学部が育てたいのも、まさにそういう人たちです。もちろん、アーティストのなかには、誰とも協力せずひたすら作品をつくり続け、ある日突然ブレイクするようなタイプの人もいるでしょう。ただ私たちが社会に送り出したいのは、チーム型で動ける人材です。

そのために、できるだけ多様な志向を持った学生たちを受け入れます。ポイントは文理融合です。文系学生対象の募集枠はもちろん、理系学生を対象に「情報」科目を活用した募集枠もある。作品を評価する入試もあれば、これまでの制作活動や課外活動などの体験を重視するポートフォリオ型もあります。

タイプの違う学生同士が交われば、それぞれの持っている能力をどう活かすかという話になるでしょう。そのように多様性を内包したチームをベースにした、プロジェクト型の教育を試みようとしています。

教員との関わり方も従来のようなラボごとの縦割りではなく、一つのプロジェクトに複数のラボが協力して関わることで、さまざまな横のつながりが生まれます。学生の自主性を重視しつつ、時には教員が調整役を担いながら、チームで学んでいくんです。

山田:ほとんどチームラボと一緒ですね(笑)。チームラボでも、立命館大学の卒業生はたくさん働いています。しかも、一つの大学からエンジニアやデザイナー、カタリストといったいろいろな職種を採用できるのは珍しいんですよ。立命館大学には早くから映像学部もありましたからね。なので、これからデザイン・アートというチームラボと親和性の高そうな学部が立ち上がることには、採用担当としてすごくワクワクしています。

「すべて80点ではなく、得意なことで120点を」

―最後に、デザイン・アート学部を志す学生たちにメッセージをお願いします。

山田:最近は海外の大学でも、美術系と理工系のようにまったくタイプの違う学生同士で一つのプロジェクトにチャレンジさせるような教育が出てきています。おそらく最初のうちは、お互いに「相手の言うことがよく理解できない」ということもあるでしょう。

でも、自分にない強みを持つ人と一つのものごとに取り組むことこそ、自分に求められる能力やスキルを理解することへのいちばんの近道です。そして、いずれ組織で働くようになれば、否応なくそれが求められる。だからこそ、大学生のうちに4年間反復練習を重ね、自分の強みも弱みも理解できることは大きな財産になるはずです。

山田:自信のない学生に共通しているのは、「自分のできないことを把握していない」という点です。できることを理解するのは大前提。そのうえで、自分に向いていないことも腑に落ちると、「じゃあコレじゃなくてアレを頑張ろう」と、他の得意なスキルを伸ばすことに集中できるはず。すべてで80点を目指すのではなく、得意なことで120点を取れるような人を目指してほしいなと思います。

赤間:専門性の違う学生たちが混在しながら実践的なプロジェクトを体験すると、たくさん失敗すると思うんです。でも大学は教育の場ですから、いくら失敗してもいい。むしろ失敗を恐れずに、自分の強みを伸ばすために挑戦したいという学生に、ぜひ門戸を叩いてほしいですね。

- サイト情報

-

立命館大学 デザイン・アート学部

立命館大学 デザイン・アート学部

立命館大学デザイン・アート学部および、立命館大学大学院デザイン・アート学研究科は新しい学部と大学院です。美的感性を磨き、世界に新たな価値を創造するための学びを提供します。

- プロフィール

-

- 赤間亮 (あかま りょう)

-

都留文科大学卒業、早稲田大学文学研究科修士課程修了、博士後期課程単位取得退学。早稲田大学坪内博士記念演劇博物館助手を経て、1991年より立命館大学文学部。1998年立命館大学アート・リサーチセンターの設立を主導し、デジタルアーカイブ技術と日本文化・芸術研究を融合したデジタル・ヒューマニティズ型研究を確立。2002年からは、海外に拡散した日本の美術品・文化財のデジタルアーカイブプロジェクトを開始。現在、立命館大学文学部教授、アート・リサーチセンター長。2026年度よりデザイン・アート学部長に着任予定。

- 山田剛史 (やまだ たけし)

-

2013年株式会社エイチ・アイ・エスに新卒入社、新規インバウンド事業部の立ち上げや、同社スイス法人でマーケティングマネージャーとして従事。2017年チームラボに参加。2018年より採用チームのリーダーを担当。

- フィードバック 12

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-