InstagramやFlickrなど、無数の写真とそこから派生したイメージに溢れた現在は、写真が誕生した19世紀前半に匹敵する革命的な時代と言えるだろう。新たな技術や価値観が次々と現れる一方で、銀塩フィルムやアナログな写真技術は次第にその役割を後進に譲り、この世界から退場しつつある。そんな世代交代の時代にあって、写真とはいかなる存在としてあるのだろうか?

資生堂のクリエイティブ本部でフォトグラファーとして活動する金澤正人と、世界各地を旅してそこに暮らす人々の営みを記録し続ける石川直樹の対話から、写真の幅広さを、これからの行き先を考える。

石川さんは「観察者」的なスタンスがあって、それは今の若い人にもどこか共通している。(金澤)

—金澤さんが抱く石川さんの印象はどんなものでしょうか?

金澤:水戸芸術館現代美術ギャラリーで2016年に開催していた個展(『石川直樹 この星の光の地図を写す』展)を拝見させていただいたんですが、すごく今の時代を感じさせる写真だと思いました。私は石川さんより10歳くらい年上なんですけど、一緒に仕事をしている若いアシスタントやデザイナーに、若い世代で気になるフォトグラファーの名前を尋ねると、けっこうな数の人が石川さんの名前をあげるんです。

石川:いやあ。俺、ぜんぜん若くないですよ。もう40歳ですから(笑)。

—資生堂の写真というと、商品を撮影する「物撮り」や、化粧した女性を撮影する「ビューティー系」がメインですよね。一方、石川さんの撮影スタイルは外に出て旅をすることですから、対照的です。資生堂の人たちがそこに興味を向けるのは面白いですね。

金澤:作られたものではないから、でしょうか。石川さんは人類学や民族学にも焦点を当てて活動されていると思うのですが、スタジオでゼロから作るものよりもリアリティーがある。そこには客観的に物事を捉える「観察者」的なスタンスがあって、それは今の若い人にもどこか共通している。インターネットの恩恵で、いろんな情報が外からどんどん入ってくる時代ですから、それを見て選んだり比較したりする観察の能力に自然と長けているのが今の若い世代だと思うんです。

石川:たしかに、僕は自分の主観を押し出していくタイプの写真家ではないですね。できるだけ客観的に、自分の反応に従って撮って差し出す、というか。金澤さんはスタジオでの撮影が多いですか?

金澤:仕事のメインはそうですね。でもそれだけだと自分自身物足りなくて、自分の作品を発表することもあります。

—今日は、金澤さんに作品集をお持ちいただきました。

金澤:はい。『Avsökning』というシリーズなんですが、これはスウェーデン語で「スキャニング」という意味です。花とヌードを被写体にしていて、会議で使うレーザーポインターを当てて、それぞれのフォルムを写し出しています。世の中のすべてがデジタル化されている現代では、人が見ていることもデジタル化されているかもしれない。それをスキャン的な手法で表現したんです。

—普段の仕事でも、花や人が被写体になることが多いですよね。

金澤:そうですね。人物も花も自分にとって親しみのあるモチーフです。それから『Portraits』というシリーズでは、落ち葉を横向きにして、あまり目を向けない視点から対象を捉えなおすことをテーマにしています。

石川:展覧会もしますか?

金澤:はい、たまたま去年は4回も機会があって、けっこう疲れましたね(苦笑)。

石川:展覧会をするには相応のエネルギーが必要ですから、4回は大変でしたね。

金澤:石川さんは、今年は六本木の21_21 DESIGN SIGHTのグループ展(『写真都市展 − ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−』)にも出品されてましたよね。そこで、すごく気になった写真があったんですよ。

石川:僕のですか? え、どれだろう。

金澤:トラックの写真がありましたよね。

石川:ああ。横から撮ったやつですね。シロクマの絵がドアに描かれたボロボロのトラック。

『写真都市展 − ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−』に出展された石川の作品

金澤:他の写真は観察者的な目線で撮られていると思ったのですが、これだけはノスタルジーというか情感を感じました。石川さんが「どういう人が運転してたのだろう」とか「どんな場所を走ってきたのだろうか」っていう想像を写真に込めている気がしました。

石川:あの写真を気に留めてくださる方は金澤さんがはじめてです。僕の中では他の写真の撮り方と同様なんですけど、面白い指摘ですね。トラックを撮影したのは、相当年季が入った車のドアに、ぽつんとシロクマが描かれていていいな、と思ったという単純な理由です。北極圏という極地において、どうにか都市を形成しようと、あのトラックでいろんな作業や工事をしていたんだなあ、と。

僕の写真には偶然性はありません。(金澤)

金澤:広告の仕事はやったことありますか?

石川:たった3回だけですけどありますよ。演劇作品のチラシの仕事で満島ひかりさんたちを撮影したり、あとは女性に人気の靴下屋さんのカタログのための撮影をしたり。

金澤:そのときの気持ちやテンションって、普段の作品を撮影するときとは違いますか?

石川:普段の旅では、驚いたり体が反応したときにシャッターを切っていて、モデルさんを撮るときも同じような感覚で撮っていました。なにしろ、スタジオで人を撮影する機会自体が稀なので、やっぱりいつもとは異なる驚きがあるんですよね。

作品と違って、広告の仕事って他人の期待に応えないといけないじゃないですか。依頼された以上のことをしてクライアントを喜ばせる、というのが広告写真だと思うんです。そのプレッシャーの中で広告写真家の人たちは日々働いていると思うと、本当にすごいなあと思います。僕にはできない。僕に仕事を依頼してくださる方々は、一応自分のことを理解してから声をかけてくれるので、「ザ・広告写真」的な仕事は自分に求められていないんじゃないかな。

だから少しはプレッシャーを感じつつも、基本的にはいつもどおりにやろうと。ですから、不安や心配はそれほどなかったです。でも、撮っている自分の背後に大勢の人がいて、撮影の様子を見られるのはちょっとイヤでしたね(苦笑)。

新宿「THE GALLERY」にて開催した、石川直樹写真展『流星の島』会場にて

金澤:私はもう慣れきってしまっているからそのプレッシャーはないんですけど、気にしているのは現場にちょっとしたエンターテイメント性を持ち込むことですね。昨年から、ガン患者支援のボランティア活動に参加していて、ガンフォーラムの会場に簡易的なスタジオをしつらえて、患者のみなさんのポートレートを撮ってポスターにするプロジェクトを続けているんです。

石川:プロのモデルじゃない人を撮るんですね。

金澤:そうなんです。撮る / 撮られる関係って、緊張感があるじゃないですか。プロのモデル相手の現場だったら黙々と撮影すればよいけれど、大半の人からするとプロのフォトグラファーにスタジオで撮影される機会なんてなかなかないですよね。そうすると、すごく緊張してしまう人もいる。

そこで、あえてパブリックイメージとしての写真家を演じるようにしてるんです。過剰に「いいですね!」って声を出して場を盛り上げたり、カメラもハイスペックなものを使ったり。

石川:あ、それでその赤いハッセルブラッドなんですね。限定色ですか? はじめて見ました。

金澤:こういう要素を積み重ねていくと、次第に普通の人もモデルのようなテンションになっていくんです。そういうエンターテイメント性って重要です。

石川:それは自分にはだいぶ欠けてるところです。僕は自分がいいと思ったときに撮っているだけで、エンターテイメント性なんて全く考えたことないですもん。たとえ目の前の人物が微妙な表情だったとしても、そのとき起こっている光景なんだからそれでいいやと思って撮っちゃうし。

金澤:美しく、目的に沿って撮るってことが広告写真の役割だとするならば、対象を正確にとらえて、目的に応じた写真に収めるのが私に与えられたミッションです。その意味で、僕の写真には偶然性はありません。ガン患者支援の写真であれば、よりよい笑顔を引き出すことがゴールで、そのために必要になる技術やノウハウを積み重ねていって成立させる。

広告写真の大きな特徴は、受け手ありきであること。できあがった写真にちゃんと「そうそう、そうだよね」と納得してもらうことが必要で、作り手と、見る人の気持ちがきちんと合致しないと、広告として成り立たない。

石川:同じ写真でも、成り立ちや目的がまるで違うものが存在しているのが写真の幅の広さですね。

金澤:でも、石川さんにも「この瞬間だ!」という必然性があるように思います。それは経験から来る特殊な必然性だと思いますが。

石川:たしかにあると思います。でも、その瞬間に突然どこかから鳥が画面にピュッと入ってきちゃったり、新聞紙が風で飛んできたりして、自分の目論見が外れていくこともある。でも僕にはその偶然が面白い。だから必然性はあったとしても、そこに入ってくる偶然は一切排除しない。それが自分の撮り方ですね。

「何があっても仕方ねえな」って気持ちは、常にあります。(石川)

—ちなみに、石川さんは最近はどこを旅していましたか?

石川:つい10日前まではネパールにいました。ヒマラヤですね。カンチェンジュンガっていう世界で3番目に高い山があるのですが、そこにいつか登りたくて下見に行ってきたんです。なかなか厳しい環境でしたね。

標高4000メートルを過ぎると人はほとんど住んでいなくて、岩と雪と氷河しかない。30食くらいずっとダルバートという豆スープ定食ばかり食べていて、昨日久しぶりに東京で肉を食べて本当にうまいと感じました。すごく痩せてしまったし、咳も止まらなくて大変で……。ヒマラヤでは細かい岩の結晶が喉に張り付いて咳が止まらなくなる、ヒマラヤ咳なるものもあるんですよ。

金澤:かなりハードな山ですよね。死生観とか意識されたりするのでは。

石川:今回は下見だったので楽なほうですが、本番の遠征はもっと生々しいですよ。ピンポン球くらいの落石でも、ヘルメットを貫通しますし、そんなものに当たらないように備えること自体が無理で、当たるときは当たっちゃう。「何があっても仕方ねえな」って気持ちは、常にあります。雪が固く締まっている夜明け前に登っても雪崩が起きるときは起きる。そういうのに遭遇してしまったら、もうどうしようもないです。

金澤さんはスタジオではなく、旅に出て写真を撮ろうと思ったことはないですか?

金澤:昨今の広告事情は厳しいので、仕事で海外ロケとかは減っちゃいましたね。そもそも、私自身が写真を始めたきっかけが広告写真なんですよ。学生だった1980年代は広告写真がとても景気のよい時代で、写真で飯を食うってことは広告を撮るってことだなと最初から考えていたんです。だからわりと一直線に資生堂を目指して、そのまま今に至る、という感じです。

石川:資生堂には何人の写真家が在籍しているんですか?

金澤:今は2人です。

石川:それしかいないんですか! 意外です。

金澤:資生堂に最初のフォトグラファーが入社してから来年で100周年なんですが、1919年から数えても歴代で13人しかいません。社長よりも少ないんです。

石川:へー!

金澤:長い歴史を背負っているからこそ、続けなきゃいけないぞって気持ちはありますね。ただ、現在の広告の形態は大きく変わってきています。いわゆるアドバタイジング(広告宣伝物)だけではなく、デジタル、ソーシャル的な役割も加わって、将来的にはフォトグラファーに求められるものも変わっていくでしょう。その過渡期に自分たちはいると思っています。

—100年の中で培われた資生堂イズムみたいなものもあるのでしょうか?

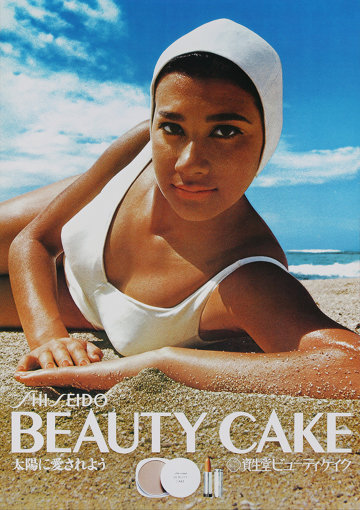

資生堂ビューティケイク「太陽に愛されよう」ポスター(1966年)

資生堂エムジー5「男性の時代・MG5の時代」ポスター(1968年)

金澤:基本は個人の表現に依っていますね。ただ、「女性を美しく撮る」ということは共有されているのではないでしょうか。それは単に人を撮るということではありません。プロダクト写真に関しても、「化粧」という行為をうながす機能を持つ写真を作るのだという意識が常にあって、「女性が憧れや夢を抱けるような物体」として撮っています。

モデルさんやタレントさんを撮るときもそれは同様で、化粧品を取り巻く文化、そこに関わる人たちの生き様を表現するための存在として僕らは写真を定義しているんです。それは、化粧品を使った先にあるなんらかの未来も見据えることでもありますが、こういった女性像、プロダクトの捉え方は資生堂ならではと言えるかもしれないですね。

—文化そのものの創造に関わるのが資生堂だとすると、たしかに、これからのフォトグラファーの役割も変わっていくでしょうね。

金澤:企業としてはデジタルコンテンツ全体を視野に入れて、今後も発信を続けていくことになるでしょう。来年度にはその方向性に特化したスタジオを作ります。

最後に、石川さんに質問してもよいですか?

石川:なんでしょう?

金澤:石川さんの考える写真の未来ってどんなものですか?

石川:難しい質問ですね(笑)。うーん……。まずフィルムは100%なくなっていく方向に進みますよね。職人技としてプリントの技術などは残っていくでしょうが。一方で写真はスマホやSNSによって、さらに日常的なものになっていきますよね。それが明るい未来かわからないですけど、僕がやっているフィルムからのプリントなんて骨董みたいになっていくと思うんですよ。

僕が写真を面白いと思うのは、時間を止められるからです。カメラを通してひたすら自分の見たものを記録していきたい。それが50年後100年後にきっと意味を持ってくるはずだと思って、しぶとく撮っていきますよ。

金澤:ちょっと前にフォトグラファーのニック・ナイト(1958年生まれのイギリスの写真家)が「写真の死」ってことを言ってましたが、それは技術的な変化を指していると同時に、カメラを使おうが使わまいが、概念としての「写真」は在り続けるという意味だと理解しています。ナイトが言うところの「イメージメイキング」が主流になってくる中で、有効なものとは何か。それは作り手の思想や哲学であって、そんな大きな概念の中に写真の機能や役割も飲み込まれていくでしょう。その中で自分たちが何をできるのか考えて生きていきたいですね。

石川:進化論を提唱したチャールズ・ダーウィンが船で世界を旅していた時代には、写真技術はまだ発明されておらず、絵描きを同行させて遠征の詳細を記録していました。そして、その後に写真技術が発明されると、絵描きではなく、写真家が雇われるようになった。これは登山でも同様で、今は登頂の証明に頂上で写真を撮りますが、昔は頂上から見た風景を言葉で伝えたり絵に描いて、それを登頂の証明としていた。時代によってメディアの立ち位置や機能は変わっていくんですよね。

- サイト情報

-

- 『こちら、銀座 資生堂 センデン部』

-

『こちら、銀座 資生堂 センデン部』は、資生堂の「美」を世界に発信することを目的に、資生堂 クリエイティブ本部が中心となり、運営しているサイトです。私たちはテレビや雑誌の広告だけでなく、世界各地で販売されている化粧品のパッケージから、お店の空間デザイン、商品のブランドサイトまで、さまざまな「美」のクリエイションを手がけています。アイデアからフィニッシュワークまで手がけるそのスタイルは、企業の中にありながら、まるで一つの工房のようでもあります。この連載では、私たちのサクヒンが世の中に誕生するまでのストーリーや、作り手の想いを語るハナシなどを、次々とご紹介しています。

- 発売情報

-

- 石川直樹『流星の島』

-

2018年5月8日(火)発売

価格:5,832円

- イベント情報

-

- 『石川直樹 この星の光の地図を写す』

-

2018年9月8日(土)~2018年11月4日(日)

時間:10:00~18:00(入館は17:30まで)

会場:福岡 北九州市立美術館 分館

- プロフィール

-

- 金澤正人 (かなざわ まさと)

-

1967年東京生まれ。1988年東京工芸大学短期大学部写真技術科卒業。同年、株式会社資生堂 宣伝部入社。現在同 クリエイティブ本部所属。資生堂の広告写真の撮影に携わり、多くのブランドの撮影を行う。主な仕事として、マジョリカマジョルカ、マシェリ、Ag+、ウーノ、HAKU、モデルカレンダー等、多数担当。

- 石川直樹 (いしかわ なおき)

-

1977年東京生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。『NEW DIMENSION』(赤々舎)、『POLAR』(リトルモア)により、日本写真協会新人賞、講談社出版文化賞を、『CORONA』(青土社)により土門拳賞を受賞。著書に、開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』(集英社)ほか多数。最新刊に写真集『Svalbard』(SUPER LABO)、エッセイ『極北へ』(毎日新聞出版社)など。9月8日より、北九州市立美術館にて大規模な個展『この星の光の地図を写す』が開催される。同展は2019年1月、東京オペラシティ アートギャラリー(東京/初台)に巡回予定。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-