2月23日から3月24日まで、詩人の最果タヒが、横浜美術館で詩の展示を行っている。『現代詩手帖賞』(2006年)、『中原中也賞』(2008年)、『現代詩花椿賞』(2014年)を受賞し、詩集『夜空はいつでも最高密度の青色だ』(2016年)が映画化されるなど、その作品が現代詩に馴染みのない層にもリーチしている。

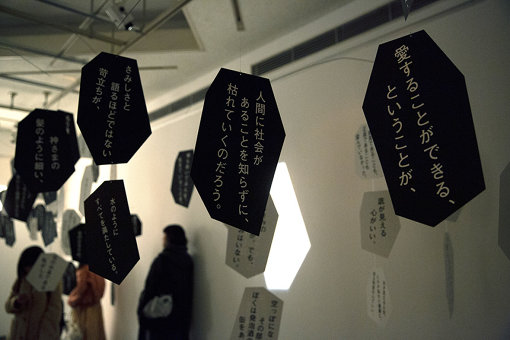

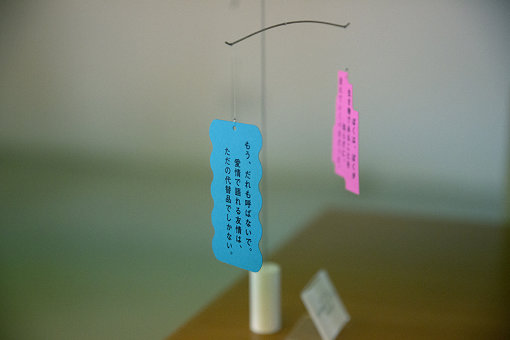

今回の展示ではデザイナーの佐々木俊がデザインを担い、モビールで吊るされた詩で溢れる部屋を分け入っていくと、言葉を体感するインスタレーションが堪能できる。ジャンル横断的な活動をしてきた彼女ならではの多才ぶりを体現する展示であり、来場者の数だけ詩が生み出される仕組みになっているのも見逃せない。今回の展示について、また彼女の考える言葉の効用などについて話を訊いた。

何かを見つけたときに、たとえば美しいと思ったり、詩だと思ったりするのは、その人のなかにある美しさや詩がきらめくからこそだと思う。

―今回の展示『氷になる直前の、氷点下の水は、蝶になる直前の、さなぎの中は、詩になる直前の、横浜美術館は。――最果タヒ 詩の展示』は、横浜美術館のほうからオファーがあったそうですね。

最果:はい。でも最初は結構悩んだんです。言葉がいちばん落ち着く場所はやっぱり本なので、あえて展示をすることの意味を考える必要があるなって。わざわざお客さんに美術館に来てもらわなきゃいけないし、来たことに意味が生じなきゃいけないと思ったので、そのためのアイデアを思いつくまでお返事できないなと思ったんです。だから、詩をモビールで吊るすっていうアイデアが浮かぶまではお返事は保留にしていました。

最果:グッズを作るときとかも同じですけど、依頼があってそれにお応えする仕事は、詩を書くときと別の頭を使う感じがするのが面白くて。詩は、思考のスピードを超えるように書かなきゃと思っているのですが、依頼ありきだと、まずその依頼に対して思考を重ねる必要があって。詩の外側のことを考えることで、そのあと詩を書く際、頭の動きがいつもと違うように感じます。どちらもできることが今は楽しいです。

―最果さんは常々、詩は読み手の数だけ解釈があるっておっしゃっていますけど、モビールはそれを体現するようなアイデアですね。

最果:今回のような展示だと、人によってどの言葉に目がいくか変わってくるし、その人がその場にいたからこそ見える並びがあるのが面白いですね。一方的に言葉を受け入れるのではなくて、その人自身が能動的に詩を読んでいる、みたいなことが起こる。本を読んでいても同じことはあると思うんですが、それが展示だとよりわかりやすくなるんです。

―詩は読み手が何かを感じ取って、初めて完結する、と考えているんでしょうか?

最果:はい。何かを見つけたときに、たとえば美しいと思ったり、詩だと思ったりするのは、その人のなかにある美しさや詩がきらめくからこそだと思います。どんなに美しい言葉も、それだけでは詩ではないのかもしれず、ひとりの人間がそれを読み、その人自身が既に持っていた感情がその言葉に反応し、きらめくことで、言葉は詩になるのかもしれません。ですから、日々を生き、何かを感じ取ったり、忘れられない一瞬を胸に抱いていたりする人がいる限り、その人の見つめる世界には美しさがあり詩があるのだと思います。

―じゃあ、みどころはというと、人の数だけあるということになりますか?

最果:その人がそこにいる意味って、そこで何を想うかにかかっている感じがするんです。だから、私にとってはいろんな人が展示を観ることで、その人の数だけ作品が完成する感じがして、それがすごく楽しみ。Instagramとかにアップされた写真を見られたら嬉しいなって思います。どうやって並んだ言葉を切り取るかが人によって変わるので、それも楽しみですね。

―詩が本以外の場所にあるっていうのは面白みを感じるところですか?

最果:もともと「詩は本のなかにだけにあるもの」っていう考えに違和感があるんです。生活のなかでは、どこにでも言葉があるし普通に語られるわけだから、言葉や詩は基本どこにあっても馴染むはずだって思っています。それは、そこに境界線を引くのはあまり好きではないというか。だから、「詩を展示する」という事象が、それだけで特殊に見えることに抵抗があります。「詩なのにここにあるんだ、意外」っていうのが嫌で。

言葉を書くときに、何かのためっていうことを前提で考えると、すごく浅はかなものになると思う。

―以前、ルミネの広告で最果さんの詩が使われたことがありましたが(参考記事:最果タヒ×山戸結希 この時代の一番の共犯者たち「言葉」を語る)。

最果:私のことを知らない人が、なんとなく待ち合わせの場所に広告があるからぱっと読むというみたいに、緊張せずに言葉に向き合うことが起きるし、そういうふうに詩と出会う機会があるのはすごく面白いのではないのかなと思います。

ただ、「写真でもなく、絵でもなく、詩がある」っていうその異物感に頼りすぎた仕事はしたくないなって、書いている間、思っていました。それはやっぱり甘えになるから。詩だからって甘やかしてもらうのはよくなくて、今回の展示も、「今日の展示よかったな、そういえば詩の展示だったな」っていうくらいに、来た人に感じてもらえるようにならなきゃっていうプレッシャーのほうが大きいです。

―今回の展示に限らずですが、こういう層が読むだろうということを想定して詩を書いたりはしますか?

最果:具体的な人を想定してはいません。ただ、ブログとかTwitterでもいいんですけど、人の気配がする場所で書くのが好きなんです。書くときも自分ひとりで読む日記は書けなくて、誰かがいる気配がしないとダメで。だから、具体的にどういう人に読まれるとかっていうことを想定して書くことはないですけど、その気配は大事です。

―想定読者もそうですが、何かのために詩を書くとつまらなくなる、ともおっしゃっていましたね。

最果:言葉を書くときに、人の役に立ちたいとか、人を泣かせたいとか、何かのためっていうことを前提で考えると、すごく浅はかなものになると思うんです。人を言葉でコントロールしようとすることになるのが好きではないというか。そういうのって日常会話の言葉とかもそうじゃないですか。

好感度あげたいとか人にわかってほしくてとか、自分を演出するために言葉を使うっていう、言葉のあぶなっかしい部分ってあって。そこから剥がれたものが詩だと思うんです。たとえば、街のなかに溶け込んだ詩があったらいいなって思いますけど、それを書く目的や動機にしてはいけないな、それは詩じゃないかなって。

言葉が自分を単純化、キャッチコピー化したり、わかりやすい存在に変えてしまうのが怖いなって思う。

―ネットで言葉を書く場合はどうですか?

最果:今のネットって、他人が見たときにどう思うかを考えて、自分の気持ちを編集しながら書いてしまうツールのように感じます。昔はそんなことなかったし、もっとぽつりと独り言を書く場所ってイメージでした。だから、そのころはネットで詩を書くのはとても自由なことに感じていました。今は、そういう自由さはあまりない気がするし、書くときも、もうネットだからと意識しないことにしています。

今のネットも、日常会話もそうですが、人にどう見えるかということを意識してしまうと、どんどん言葉が自分を簡略化していく気がするんです。自分っていうものを四捨五入してわかりやすい数値に変えていく装置になってしまうというか。私は学生時代それがすごく嫌いだったので、そういうものから逃れるように、わかりづらいけど何かわかってしまうものを好きになって。

理解できないけど、その人自身の言葉で書いているっていうことだけはわかるとか、その人がいるからこそ生まれた言葉なんだろうなっていうのが強くわかるものに惹かれたんです。そういう言葉は全ての人に愛されるものにはならないだろうけど、でも、わずかな人に深く突き刺さっていく。そういう言葉があるんだっていうことが当時とても衝撃で、そして嬉しかったです。

―ここまでSNSが当たり前になった今、ネットに載る言葉は特に人の目を気にしてしまいますよね。

最果:けれど、そういうわかりづらい言葉にたくさん出会えたのもネットでした。もっと昔の、SNSもなかった頃の。当時のネットは、発信する側からすると「人の気配はするけど、リアクションはほとんどない」みたいな状況で、それが言葉を人の目から解放していたように思います。私も当時ウェブ日記で、言葉を夢中で書いていました。その言葉が「詩みたいだ」って言われたことが私が詩人になるきっかけです。

SNSだと、いいねがついたり、RTされたり、即反応が返ってくる。だからどうしても反応を意識して、読んでいる人の顔色が想像できてしまうのかな。話し言葉だと、ここ言い換えようかなって修正しながら話せると思うんですけど、文章の場合は俯瞰で見る瞬間があるから、もっと合理的に、客観的に修正を入れてしまう。誰かのために仕方なく変える、というより、つい自主的に修正してしまって、結果として言葉が残る。もしかしたら日常会話よりも息苦しいのかもしれません。

―SNS登場以降のネットの言葉と詩の言葉に決定的な差異があると?

最果:今のネットはそうかもしれません。言葉が自分を単純化、キャッチコピー化したり、わかりやすい存在に変えてしまうのが怖いなって思っています。詩というのはそことは真逆の言葉で書かれているものなのかなと。人と人は本当はわかりあえない部分のほうが多いと私は思います。そのわからなさを、そのまま言葉にしていけば、その言葉は詩の言葉になるのだと思う。わかりやすいメッセージを固定で持つことはできないけど、そのかわり、人とともに流動的に生きるような言葉になる。

けれど単純に相手に好かれるために言葉を選ぶ、ということになると、もはやそれは、相手のなかにある「自分」像に言葉を寄せることになります。相手が期待していることを自分が言うみたいなことですよね。そうなると言葉は運動しなくなるし、どんどん自分からも剥がれていく。

詩の言葉は、「言葉の暴力」から逃れるために、あるのかも、と私は思います。

―言葉というのは、非常に暴力的なものでもあると思う、ともおっしゃっていましたね。

最果:人それぞれ別々の人生を生き、そして感情を抱いているのに、それらを伝えたり、知らせたりするためには、「嬉しい」とか「悲しい」とかそういうみんなと同じ言葉を使うしかないですよね。でも、そうやって「伝わる言葉」を選び、そこに気持ちを押し込めていくことで、自分だけの感情を見失っていくようなことは多々あると思います。本当なら、人は自分が見つけた新しい言葉でしか、自分自身のことを言い表すことはできず、けれど、そんなことはできないし、やったとしてもそれは共感されないかもしれない。

伝わること、共感されることを求めて言葉を使っていくと、自分が「みんな」の平均値に近づいていくような恐怖が私にはずっとありました。全てをわかってもらう必要が本当にあるのかなって疑問だったんです。言葉とは、その人を、定義づけしていってしまうことでもあり、けれど、人というのは、本当は全ての人が理解できるような単純なものでも、明瞭なものでもない。詩の言葉は、そうした言葉の暴力から逃れるために、あるのかも、と私は思います。

―『死んでしまう系のぼくらに』(2014年)のあとがきには、「私達は言葉の為に生きているわけではない。意味の為に生きているわけではなくて、どれも私達の為に存在しているものなんだ」というふうに書かれていました。

最果:自分が自分の感情を語るときの言葉ですら、自分自身を規格化し、単純化していくような暴力性を感じます。そしてもちろん、社会から自分への言葉にもそれは存在していると思います。社会における、「こうあるべき」「こうしなければいけない」といった強い圧は、多くが、「断定する言葉」「レッテル化した言葉」に支えられているように感じていて。たとえば、「女らしさ」や「男らしさ」とか。

周囲が当たり前に使っていたり、小さな頃から聞いていた言葉だったりすると、改めてその言葉の暴力性に気づくことはとても難しく、深く考えずに自分もその言葉を使って、そうして自分が発した言葉に絡め取られてしまうこともあるかもしれません。けれど、言葉が人を正しく言い表すことなんてできないんです。

最果:人に比べれば言葉はとても数が少なく、全ての人になめらかに当てはまっていく言葉などないし、結局は、いろんな違いを切り捨てて、乱暴に区切っていくことでしか、人に言葉をあてがうことはできない。特に、物事を単純化して、断定したりする言葉は。そんな未熟なものに振り回されたくはないと思うし、だからこそ、慎重でありたい。自分だけの言葉を見つけることを諦めたくないと思います。

私は詩を書いているとき、「誰にも伝わらないだろうな」と思っています。誰にも伝わらない気がすると思った瞬間にしか、言葉が詩にならない気がしていて。そういうときの言葉は、私自身からも遠く離れていて、簡単には寄り添えないし、非常にごつごつとして、生っぽく、扱いづらい。でも、そこに到達すると、とても自由でほっとします。こういう言葉が存在するんだ、と知ると、断定されるような言葉を投げかけられたとき、その言葉に対してどこか冷静でいられる。呑まれないでいられるんです。読む人にとっても、詩がそんなものであれたらいいなとは思います。

(音楽の歌詞と現代詩は)似ているようで本質的な部分はちょっと違うかもしれません。

―では、言葉が人とつながる手段になりえると実感するのはどんな瞬間ですか?

最果:音楽の歌詞を聴いていて、「あーすごいかっこいい、何言ってるかわからないけどわかるぞ」みたいな感覚になるときがあって、そのときってすごく書き手の人が好きになるんですよね。いい言葉だなーって。

でも、その人のことを理解できた気には全然ならなくて、実際に会うと戸惑うっていうか、会っても何も言うことがない。「いつも聴いてます」で終わっちゃうんです(笑)。遠くに見える星を望遠鏡でのぞいて、あ、意外とガサガサしてないなっていう感じに近いです。一方的に読んで、「あーいいなー」って思うとき、会うよりもずっと濃密に人の存在に触れた気がして、嬉しくなる。言葉ってすごいなってそういうときに思います。

―最果さんは、大森靖子さんの半生を著作化した『かけがえのないマグマ』(2016年)を発表したり、アイドルやアーティストの作詞を手がけたり、音楽畑ともつながっていますけれど、音楽の歌詞と現代詩の共通点はあると思いますか?

最果:現代詩全般ではないかもしれないですけど、私の詩にはあると思います。私は音楽の歌詞を聴いて言葉の自由さを知ったんです。歌詞って音楽が流れるなかにのる言葉だから、文脈が飛ぶんですよね。で、文脈が飛んでも結構聴き手は受け入れられちゃう。「何言ってんだよ」って思う前に次のラインがはじまっちゃうから。最後まで聴いて、「なんかよくわからなかったけどよかったな」ってなるっていうのが面白いんです。情報として言葉を理解するのではなくて、体温とか、目の光とか、そういうものに触れたように「わかる」言葉。

詩ももちろん具体的じゃないしわかりやすくないし、でもなんかわかるっていう意味で歌詞と同じジャンルだと思います。ただ、音楽は裏にメロディーが流れているから聴いてしまうし、行間の意味が飛躍してもメロディーがあるからつながっている気がして聴いてしまう。詩はそれがないから、言葉だけでメロディーの部分も担わないといけないですけど、私の書いているものはメロディーの代わりに読む人がその日感じたこととか読んでいる部屋の景色とかが文章の間と間に混ざり合ってひとつの作品が生まれたらいいなって思っています。なので、似ているようで本質的な部分はちょっと違うかもしれません。

―では、これから展示に来るという人に何かかける言葉があったらお願いします。

最果:来た人が読むという行為自体が作品になるような展示にしようと思ったので、言葉のなかに混ざって溶けてもらえたらと嬉しいです。これまで当たり前にずっと触れてきた言葉に対して、生まれて初めて言葉に触れたときぐらい、いろんな方向からいろんな言葉が見えたらいいなと思います。

- イベント情報

-

- 『氷になる直前の、氷点下の水は、蝶になる直前の、さなぎの中は、詩になる直前の、横浜美術館は。――最果タヒ 詩の展示』

-

2019年2月23日(土)~3月24日(日)

会場:神奈川県 横浜美術館 アートギャラリー1、Café小倉山、美術情報センター

時間:11:00~18:00(Café小倉山は10:45~18:00)

休館日:木曜(3月21日 木・祝は開館)、3月22日(金)

料金:無料

- プロフィール

-

- 最果タヒ (さいはて たひ)

-

1986年生まれ。2006年、現代詩手帖賞受賞。2007年、第一詩集『グッドモーニング』(思潮社)刊行、同作で中原中也賞受賞。2014年、詩集『死んでしまう系のぼくらに』(リトルモア)刊行、同作で現代詩花椿賞受賞。2016年、詩集『夜空はいつでも最高密度の青色だ』(リトルモア)刊行、同作は2017年に映画化(監督:石井裕也)。『愛の縫い目はここ』(リトルモア、2017年)により詩集三部作が完結。2014年~16年には『Web Designing』誌とのコラボレーションにより、詩とデジタル技術を融合させた「詩句ハック」シリーズを発表。また、清川あさみとの共著『千年後の百人一首』(リトルモア、2017年)では、百人一首を詩のかたちで現代語訳する試みを行った。最新の詩集に『天国と、とてつもない暇』(小学館、2018年)がある。

- フィードバック 36

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-