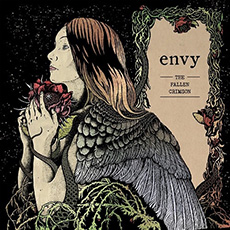

envyが2月5日にリリースした『The Fallen Crimson』。ハードコアシーンで産声を上げながらもその域に留まらず、轟音でありながら聴く人を優しく包む深い音響を獲得してきた唯一無二の音楽としての矜持はもちろん、かつてなく瑞々しい歌心とリズムが躍動している素晴らしい作品だ。

バンドのオリジナルメンバーであった深川哲也が脱退したのが2016年。その後サポートボーカルを迎えながら活動を維持していたものの、続けざまに中枢メンバー2人が脱退。河合信賢と中川学2人だけになった時期もあった。しかし2018年に渡部宏生(heaven in her arms)、yOshi(killie)、滝善充(9mm Parabellum Bullet)をサポートメンバーに迎え、深川がバンドに復帰を果たした。

6人体制となり正真正銘の新生envyとして放つ今作が表すのは、メンバーが変わったからこそいつまでも変わらないものを自覚できたenvyの姿だ。上記した唯一無二の音楽性ゆえ世界中にファンベースを持つバンドだからこそ、従来の姿を求める声も各地から大きく挙がったと言う。しかし今作を聴けば、envyが鳴らしてきたのはいつでも「自由に生きるためには自分で居場所を作るしかない」という意志だったと理解できるだろう。変化を果たす勇気、いつだって人は生まれ変わり踏み出せるのだという鼓舞。そういったバンドの意志は一切揺らぐことはなかったのだ。だからこそ過去最も彩り豊かで温かな轟音が解放されている。

envyが自由を希求し、誰も踏み込んだことのない国へ赴き、出会いと旅の中で知っていく愛を叫び続けるのはなぜなのか。「人を笑顔にしたいだけなんだ」と語る心の奥を、全員インタビューで聞く。「音楽は国境を超える」「音楽は世界を繋ぐ」なんて絵空事だと思うか? いやいや、そんな綺麗事を己の身ひとつで現実にしてきたのが、envyなのだ。

初期衝動を大事にしたかった。「5人に戻れ」なんて批判をされてでもやるのなら、潔く新しいenvyをやろうと思ったんだよね。(河合)

―本当に素晴らしい作品でした。サウンド、フレーズともに光量がグッと増したのと同時に、初期を思わせる生々しいサウンドも尖った形で鳴っていて。envyの根幹の部分と、この先の10年を新たに歩んでいく意志とがフレッシュに鳴っている作品だと感じました。まず、皆さんはこの作品にどういう手応えを感じられていますか。

滝(Gt):2018年に私を含めた3人(滝、yOshi、渡部)がサポートとして入ったことで、「新しいenvyを作ろう」という意識を6人で共有できたのが大きかったと思います。ノブさん(河合)が「自由になんでもやってみよう」と言っていて、実際にアイデアの交換を自由に行えたんですね。それが曲の新鮮さに繋がったと思いますし、なおかつ1曲1曲をコンパクトに表現できたのもよかったと思いますね。

Spotifyでenvy『The Fallen Crimson』(2020年)を聴く(Apple Musicはこちら)

―曲のコンパクトさを意識したのは、フレッシュな衝動を凝縮したい、みたいな気持ちからだったんですか。

河合(Gt):そうそう。バンドを長く続けてると、得意な作り方が染みついてくることがあるでしょう。俺らで言えば、7分から8分の長尺で展開していく曲が得意なんですよ。でも今回はファーストアルバムのように初期衝動を大事にしたかった。これまでは僕が作曲やアレンジの大半を担当してきたけど、メンバーそれぞれのアイデアをフェアに取り上げることで、これまでの型を取っ払って新たな方向性を示したかった。

これだけ長くやってればこれまでのenvyの特徴も理解してるし、オリジナルメンバー3人が主導でやれば、海外でも「ユニークなサウンドだ」って言われてきた部分も維持できるんですよ。だけど、「5人に戻れ」なんて批判をされてでもやるのなら、潔く新しいenvyをやろうと思ったんだよね。

左から:渡部宏生(Dr)、yOshi(Gt)、深川哲也(Vo,Syn)、滝善充(Gt)、中川学(Ba)、河合信賢(Gt)

前進のBLIND JUSTICEを経て、1995年に結成。日本ではSONZAI RECORDSを主宰し、世界各国のレーベルからも作品をリリース。南米、欧州、アジア問わずツアーを実施している。ハードコアバンドとして始動しながらも、ポストロックやシューゲイザーまでを消化した深い音響と轟音を特徴とした音楽性を持つ。2018年にyOshi(killie)、滝善充(9mm Parabellum Bullet)、渡部宏生(heaven in her arms)をサポートメンバーとして迎え、2016年に脱退していた深川哲也も復帰。6人編成でリスタートを果たし、現体制で初のアルバム『The Fallen Crimson』を2月5日にリリースした。

―2016年にオリジナルメンバーであったテツさん(深川)が脱退して、ボーカリスト不在という形になった。そしてサポートボーカリストを迎えながらライブ活動をしていた中、2018年に中心メンバーであった関さんと飛田さんが脱退された。そしてその後にテツさんが復帰された。時系列としてはこうですよね。

河合:そうだね。2018年にメンバーふたりが脱退するにあたって僕が新しいメンバー3人を誘ったんだけど――envyを続けていくイメージが湧いたのは、滝との出会いがデカかったんだよね。envyと9mm(Parabellum Bullet)では音楽性は少し違うけど、これだけ面白いギタリストなら、今までになかったものをもたらしてくれそうだなって。で、会ったこともないのに即電話して、はじめましての挨拶のあと、二言目に「俺と一緒に世界に行かないか」って言ってさ。

滝:それはもう、「やります」って即答ですよね。僕は学生の頃からハードコアが大好きでしたし、その中でもenvyは特に異端でカッコよかったから。

Spotifyでenvy『From here to eternity』(1998年)を聴く(Apple Musicはこちら)

―当時の作品を聴いてみても、従来の日本のニュースクールとは全然違いましたし、音響の深さにしても、メロディアスなフレーズがもうひとつの歌を担っている構造にしても、叫びでありながら詩的な歌の在り方にしても、発明でしたよね。

滝:そうなんですよ。「誰かと一緒のことなんかしねえ」っていう我が道を行くスタイルがカッコよくて。自分にしかなものを貫くこと――私は、そういう価値観において大きな影響を受けましたね。

yOshi(Gt):それは僕も同じです。自分はenvyと近いところでやってきた分、昔はノブさんに噛みついたこともあったんですが、envyの動向は追ってましたし、サポートの話をもらった時は素直に嬉しかったです。ただ、その一方で新しいメンバーが3人入ることで、これまでのenvyの良さを殺してしまう可能性もあったので、そこは凄く意識しましたね。

―バンドにとってメンバーの入れ替わりは「100が70になる」みたいな単純な話じゃないし、今の話は、envyへのリスペクトがあるからこそですよね。

yOshi(Gt):そうですね。envyが築き上げてきたオリジナリティとアイデンティティ――音楽的な面も、DIYで世界規模の活動をしてきたことも、残したいenvy像がありました。ただ、たとえメンバーが変わっても、伝統を守りながら新しいものを生み出していくことが大事だと僕は思っていて。

スポーツにたとえるなら、好きなチームに所属している監督や選手はずっとそこにいるとは限らないし、変わればフォーメーションや戦術も変わっていく。でも、そのチームには長い歴史と伝統があって、そしてファンがいる。自分は、それを大事にしたいしリスペクトしたい。その上で新しい要素をチームに加えて、相互作用が生まれることを目指してます。

渡部(Dr):壊したくない「envyの音像」があっても、結局は一周してシンプルに自分にできることをやるしかない。その結果として新しいものが出てきたのなら、それが今のenvyなんだと考えて僕もやるようにしました。そしたら、10代の頃に見ていたenvyのカッコよさもあるし、実際に新しい面もたくさん入っている作品になったんじゃないかと思います。

envyが2人だけになった時に「辞めたい」って言ったら、中川が「俺は1人になっても辞めない」って言うの。(河合)

―壊したくないenvyの音像という話もありましたが、やはりenvyの音楽においてギターのメロディは大きな肝だと思うんですね。それで言うと、ノブさんが滝さんとyOshiさんにギターとして声をかけてギター3本になったのは、どういうイメージが鳴ってたからなんですか。

河合:「なるべくシンプルで印象的なメロディを書きたい」と思って曲を書いてきたから、やっぱり俺はそのメロディを弾きたかったのね。俺だけだとどうしても、そのメロディ以外のことを弾かなきゃいけなくなって、ライブだと大元のフレーズがなくなってしまう。そこで、俺の上を飛んで広げてくれるギターが欲しくて。それが滝だったの。そして、ゲインを稼いで土台になるギターをyOshiに弾いてほしかった。新しいことをしたいならギターは3本だなっていうのは最初からイメージできてたんですよね。結果、メロディとしても新鮮なものが生まれましたね。

―実際、今作ではラテンのメロディやリズムもあり、それと同時にアグレッシブなナンバーもより鋭くされている。このフレッシュな音と激情の両立は、『君の靴と未来』(2001年)を聴いた時の感覚と通ずるところがあると思ったんですよ。『君の靴と未来』は音楽的な脱皮を明確に目指して、日本のハードコアシーンとはまったく違うベクトルで歌心と叙情を聴かせた作品でしたけど、それと同じように、リミッターがない状態で自由に音をぶん回している感覚を覚えたんですよね。

深川(Vo,Syn):僕も、アルバムが出来上がった時の感覚が『君の靴と未来』に似ていると思った。もちろんあの頃とは表現の仕方も変わったけど……でも、結局歌にしたいことは「自分が今大事にしているもの」で変わらないと実感できたんです。『君の靴と未来』は以前の5人体制での作品だったけど、あの時はまさに自由にアイデアを出しながら、バンドとして楽曲を作れてたんです。だけどだんだん馴れ合いが生じたり、新鮮さがなくなったりして、バンドの中の関係が変わっていってたのは事実です。

―初期衝動という言葉もありましたし、『君の靴と未来』と同じようにバンドの生まれ変わりがこのアルバムの大きなファクターだと思うんですね。だからこそ、サポートメンバー3人がほぼ正式メンバーに近い形で6人体制になった今、ここまでにバンドの中で何があったのかをちゃんと聞きたいです。

河合:……長い間やっていれば、しかも全部自分たちだけで運営して活動してれば、いろんなことがあるわけですよ。その中で2016年にテツが脱退して、サポートボーカルを迎えながら4人でやっていたんだけど、今度はふたりが脱退して、俺と中川のふたりだけになっちゃったの。その時はさすがに落ち込んでしまって、過呼吸で倒れた。

それで、25年やってきて初めてガクちゃん(中川)とふたりでメシを食いに行って「もう辞めたい、2人で新しいことやろう」って言ったら、彼は「俺ひとりになってもenvyは辞めない」って言うわけ。あのひと言があったから腹を決められてね。やっぱり、20年以上もやってきた曲を二度と鳴らせなくなるのはどうしても嫌だったから。

Spotifyでenvy『all the footprints you've ever left and the fear expecting ahead(君の靴と未来)』(2001年)を聴く(Apple Musicはこちら)

―中川さんは、1人になってもenvyをやめないと言った真意はどういうものだったんですか。

中川(Ba):envyでまだできてないことがあると思ったんですよ。まだまだできてないこと――具体的な言葉にはならないんですけど、でも、envyにはまだまだ秘めた可能性があると思ってたんです。僕1人でもenvyを維持していれば、また一緒にやれるかもしれない――そういう希望を残したかったんです。その結果、envyが持っていた可能性を、新しい3人が引き出してくれた感覚があったんですよね。

―今回の作品はどの曲もより一層歌心が強くなっていると感じるんです。それは「新しいenvy」であると同時に元々持っていた可能性でもあるということですよね。そこで逆に伺うと、新しく生まれ変わるタイミングだったからこそ、envyがクリエイトしてきた音楽の根幹や独自性を見つめ直すタイミングでもあったと思うんですよ。そのあたりはどうでしたか。

河合:日本に限らず世界的にも「ユニークなサウンドだ」って言ってもらうことは多いし、自分でもそう思う。ただ、自分で作曲する楽曲に自信はあるけど、それ以上にenvyにおいてテツの存在がデカいと改めて感じてね。彼を一度失ったからこそわかることなんだけど……テツがenvyを離れた時、マイクを立てて順番にみんなで歌って「誰が一番envyになるか」とかも試したの。だけど、どうしてもenvyの歌にならなくて。初めて言うけど、いっそ歌モノにしちゃおうかと思ったこともあったんだよね。

―それがenvyかどうかは別にして、実際、歌モノとしても成立するくらいメロディアスなフレーズがたくさんあるのがノブさんの曲ですよね。轟音に耳が行きがちだけど、その実、包容力のある音像には歌への意識と温かさがある。

Spotifyでenvy『Alnair in August』(2018年)を聴く(Apple Musicはこちら)

河合:envyの音楽的な独特さの要因を考えると――envyの曲はシャウトと文字がバーッと入ってくる印象があるけど、実はそうじゃないんだよね。音に対する言葉の刺し方がよく吟味されていて、全体として歌と音が交差しながら突き抜けていく爽快感がある。たとえば日本の音楽はボーカルにばかり耳がいきがちだけど、envyの場合は、それぞれのフレーズも言葉も全部綺麗に交差するようになっていて。そういう意味で、絶叫や歌の新しい在り方を作った人がテツだと思うんだよね。その佇まいも含めて。

25年前の中国でライブをしているバンドなんて、日本どころか世界を見渡してもenvyしかいなかった。(yOshi)

―テツさんは、絶叫でありながら詩的に言葉を刺していくご自身のボーカルスタイルはどう生まれてきたと思いますか。

深川:俺の場合は言葉や歌詞を書いて、そのハマり方とかを考えるのが好きなんです。普段から国語辞典を読むのが好きで、こういう言葉ならこういう意味で届くかな、とか考えてる。そうなると言葉のリズムや強弱も考えるようになっていくから、ノブさんのメロディやサウンドとの相性がいいんだと思う。

―テツさんは歌の中でも、「言葉」そのものの存在や意味を問うところが昔からありますよね。国語辞典を読みふけるほど言葉に執着があるのは、どうしてなんだと思います?

深川:……自分を表現したり、世界を表したりできるのは、言葉だけだと思っているから、何かと関与して生きていくためには言葉が要る。だけど、僕個人は人と直接会って話すのが得意じゃなかったんです。だから歌詞を書いたり、バンドのサウンドの中で叫んだりしていると思うんですよね。一つひとつの言葉の意味を感じとりながら、それが音楽によって大きな意味になっていくというか。それを繋いでくれるのがノブさんが作る楽曲、メンバーそれぞれが弾くメロディだと思うんですよ。

河合:たとえば今回の作品にもワルツがあるけど、ワルツで絶叫っていうのも改めてすごいよね(笑)。ハードコアから始まったバンドでこんなに3拍子と5拍子が多いバンドは珍しいって自分で思うし、リズムと一体になる3音、5音の言葉を絶叫で刺していくテツのボーカルは他にはないって改めて思うね。

Spotifyでenvy“Memories and the limit”(『The Fallen Crimson』収録)を聴く(Apple Musicはこちら)

―その「ユニークさ」への探求はどう始まったものなんですか。

河合:特にパンクやハードコアのシーンではシンプルさで貫く潔さが大事とされてたけど、俺の場合「こういうものだ」っていう法則を知れば知るほど、それは絶対に使いたくなかったんだよね。きっとそれぞれのバンドに、何かしら反抗したいものはあるでしょ? とはいえ、俺らの場合はかなり過敏だったと思うんです。そういう反発から始まって、絶叫の裏にいいメロディがあって、轟音だけど優しい音を組み合わせる……みたいな対比を大事にするスタイルになっていったんだと思う。

自主レーベルを主宰してきたことも、インターネットもない時代に誰が書いたかもわからない一通のエアメールを信じて「海外に行こう」って言い出したのも、やっぱり自分たちにしかできないものへの探究心だけだったと思うのね。そもそも空港に迎えにきてくれるのか? ってところからだったもん(笑)。

中川:25年前の中国はまだ天安門事件が起きてからそんなに月日が経ってなくて、なかなか他の国の文化も入ってきていない状況で、その中で日本から飛び込んで行ったのは今考えてもすごいよね(笑)。公安の目が光る中、こっそり爆音鳴らして帰るっていう。

河合:で、当時の北京でyOshiと運命的な出会いを果たしてるっていうのもすごい話だよね。運命的だとすら思う。

―え、北京で出会った?

yOshi:高校時代、北京に留学してたんです。僕自身もパンクやハードコアの世界に入り込んだのも北京が最初で、中国でもReflectorやAnarchy Jerksとか、パンクバンドが少しずつ出てきた頃でした。envyが来中した時は、中国国内でもロックバンドがまだ少ない時だったので、凄いことするバンドがいるんだなと思いましたね。今思うと、あれだけ公安が動いていて発展途上だった中国でライブをしているバンドって、日本どころか世界を見渡してもいなかったんですよね。

―ジャンルのラベリングじゃなく精神性の話として、ハードコアシーンにはユニティの意識が強く根付いているじゃないですか。人種も国も関係なく、個々が生きていくための武器として鳴らされた音楽であるっていう背景が、人に対する寛容さとサポート精神になっている。その上で実際に海外へ飛び出したenvyは、ライブやツアーによって活動を展開するというバンド活動の選択肢そのものを広げたと思うんです。実際にenvyの世代以降で20周年を超えるバンドが一気に増えたことも、国内外問わず着実にネットワークを繋げていくことの重要性を証明していると思う。

河合:ああ。envyを始めた時を振り返ってみると、自分の好きな音楽が正当な評価を受けていなかったシーンを見て「音楽もバンドのあり方も、もっと選択肢があっていいでしょ」っていう意識があったのね。定型に収まるんじゃなくて、自分たちがカッコいいと思う生き方を選択してもいいでしょって。今の時代もそうだけど、情報がいくらあっても生活や未来に対して選択肢を持てないことはとても苦しいよね。

だったらおとなしくしている場合じゃなくて、居場所がないなら自分たちの場所は自分たちで作るしかないんだよ。その当たり前を貫いた結果が、言ってくれたことに繋がってるんだと思う。数の大小やオーバーグラウンド / アンダーグラウンドの区分けに負けるのが嫌だったし、俺たちは個々で違うし各々がユニークであるということを、マジョリティとかマイノリティみたいな言葉で計られてたまるかよって。

Spotifyでenvy“GO MAD AND MARK”(『a dead sinking story』収録)を聴く(Apple Musicはこちら)

政治も世界も、自分の歌だけでは変えられないと知っていく。じゃあなんのために歌うのかと考えたら、出会ってきた人たち、自分の大事なものを歌いたいんだと気づけたんです。(深川)

―そう考えるようになった背景はどういうものなんですか。

河合:俺は昔から、人から悪く言われたり、誰かが怒ってる顔を見たりするのが嫌だったんだよね。この人は俺の敵だと思ってしまう瞬間がどうしようもなく悲しかった。敵も味方もない生き方を選んでもいいでしょって思ってたし、傷つけ合うことのない世界で笑顔になるためにはどうしたらいいのか考えるようになってさ。その人がその人のまま存在することを許し合える選択肢や場所を作りたかったし、自由に選択肢を広げていいんだよっていう表現をして、目の前の人を笑顔にしたかったんだよね。だからこそ、海外をはじめとして誰も成し遂げていないことをやりたかったんだよ。

それにさ、今の世界の状況も考えてみると、自分たちが思い描いてきた「選択肢の提示」はより一層大事になってきたと思うの。この間6人で『HELLFEST』に出た時もすごい盛り上がりで、俺らもまだまだやれると実感できたんだよね。

―愛するもののために叫び続けるハードコアの精神と、だけどハードコアの型をはみ出してenvyとしか形容できないサウンドを作ってきた背景と。その両方がわかる話だと思います。

深川:envyを始めた当初はいろんなものへの反発がエネルギーになってたところは間違いなくあるんです。政治にしたって音楽シーンにしたって、自分たちが変えられると思ってた。でもやっぱり、自分の歌だけでは無理だと気づいていくわけです。

じゃあなんのためにやるのか……そしたら、いろんな場所で出会ってきた人たち、家族、自分の愛するものへ歌いたいんだと気づけたんですね。だから「目の前の人を笑顔にしたくてやってる」っていうのは、僕も間違いなくそうだと思う。僕らも40代後半になってきて、バンドにしても人生にしてもいつか終わるってことを意識するようになってきたからこそ、より一層「終わる時に笑顔でいたい」っていうシンプルな気持ちだけになってきた気がするんです。

―たとえば“Swaying leaves and scattering breath”のように温かいメロディと緩やかなリズムを、切なさとしてではなく温かいまま聴かせる曲に、今おっしゃったことが表れていると思って。

深川:そうです。こういう曲は今までになかった。この曲に限らず、今回僕がメロディを歌っている箇所はほぼすべて、滝がメロディを考えてくれたんですよ。それが今回の歌の新鮮さのひとつにはなってると思います。

―なるほど。ただびっくりしたのは、“Rhythm”ではAchicoさんをゲストボーカルに迎えて、全編Achicoさんが歌われてますよね。これはどういう経緯だったんですか。

河合:“Rhythm”のフレーズを聴かせたら、滝から「歌を入れたらいいかもね」って意見が出て。イメージしてみたら、女性の歌が合いそうだなと思ったの。女性ボーカルの曲を作ったことがなかったからメロディは滝が考えてくれて、Achicoさんにオファーをしたらご快諾頂けて。

―“Rhythm”では、テツさんが一度も主旋を歌わないですよね。叫びだけでなくメロディが増えたこと、歌を人に委ねる曲もあることも含めて考えると、フィジカルな表現だけではなく、緩やかに染み入るものを追求する気持ちもあったんですか。

河合:それはあったね。今の自分たちを素直に表現しようと思うと、たとえば毎日演奏する海外ツアーで絶叫やアグレッシブな楽曲だけを1時間半(ワンマンライブの時間)やり続けるのは難しい。もちろん年齢もあるし、自分たちの変化を受け入れないとダメだと思ったんだよね。そこは、前向きだからこその変化だと思うね。

Spotifyでenvy“Rhythm”(『The Fallen Crimson』収録)を聴く(Apple Musicはこちら)

河合:……とはいえ、俺らの曲作りをもし矢島くんが見たら笑っちゃうだろうけどね。だってさ、未だに「ロッキー(渡部)、そこはウワァーッ! ドン、ドンドン、みたいな感じで!」とか、原始人みたいな伝え方してるんだから(笑)。

渡部:これ、本当ですからね(笑)。

―はははははは!

河合:でも真面目な話、それは俺にとって「アバウトな指示」じゃなくて、お互いの境界線を探ってるって感覚なんですよ。

―境界線というと?

河合:たとえばギター3本をレイヤーしてる部分で言えば、滝が1弦2弦、俺が3弦4弦、yOshiが5弦6弦を担当してるイメージなんですね。で、そこで鳴っている音以上に、音と音の境界線で何が生まれるかを狙ってるんですよ。だから境界線上の弾かなくてもいい開放弦もよく入れるし、それがenvyの音の特徴になってる。いかに境界線の部分で混ざり合うか。それは、音楽としても生き方としても僕らのテーマなんです。

―混ざるということはつまり、予想外のものが生まれるということ?

河合:そう。境界線を面白がるっていうのは、線を引くこととは違うんだよね。あらかじめ引かれた線を守ることじゃなくて、人と人の持ってる線の上で起こる間違いや意図していないものを「素敵だね」って受け入れることなんだよ。特に価値観の異なる人が集まるバンドにおいて、想像を超える感動は一種の勘違いから生まれていくものなんじゃないかな。この6人で新しいenvyを作るというテーマがはっきりしていた分、自由にお互いの境界線を面白がれたんだと思うし、それが俺のやりたかったenvyなんだよね。まさに人を受け入れるための音楽というかさ。

不自由なことに目を向けるんじゃなくて、好きなことに対して踏み出せれば自由であれるはずだっていうことを表現してきた。本当に必死に生きてれば、お互いに足を引っ張り合うこともないはずなんだよ。(河合)

―たとえば“HIKARI”の<願わくば後悔を携え今日を乗り切る / 優しい声を貸して下さい><時は鼓動の間に 壊れた心を持って / 今から行くよ その光を持って>という一節を聴いて、“Worn Heels and the Hands We Hold”の<今日を精一杯駆け抜ける君に / 鼓動刻む明日は来る>という叫びを想起したんですよ。ここまで話してくれた人への優しさや、言葉にできない想いを抱えて生きている人を鼓舞する姿勢は今も変わらないんだと改めて実感します。

深川:やっぱり、自分は優しい歌詞を書き続けてきたんだと思います。自分が普段吐き出せない言葉を書いている分、どこにも行けなくて苦しい人に対して優しいものになってるんじゃないかなって。やっぱり今の時代、人が傷つけ合うところばかりが可視化されて、みんな色んな意味で怖いと思う。昔も今も――今は特にだけど、不安を抱えて生きているのは人も僕も同じだと思うから。

―そこで張り裂けそうな想いが叫びになっているとも言えますか。

深川:何故叫ぶのか……叫ぶって、叫びたいから叫ぶんじゃない。伝えたいことがあって、どうにかして伝えたくて自然と叫んでしまうのが「叫び」だと思うんです。みんな生きていたら辛いこともある。思わず叫び出しそうな時もある。僕だってそうなんですよ。だからこそ、envyの音楽は叫んでいるのに優しいんだと思う。

―たとえば“Dawn and gaze”はこの体制で初めてのシングルに収録されていた曲ですが、新しい始まりを感じさせつつ、愛するものを守るために叫んで闘うんだという意志だとも感じたんですね。

深川:“Dawn and gaze”は俺がバンドに戻って最初に書いた歌詞なんです。新しい始まりに対しての歌でもあるし、言われたように、自分が今大事にしているもの――家族や子供に向けて「こんな未来を歩んでほしい」っていう願いが出てきてる。大事なものがあるのは自分だけではないし、だからこそ人を傷つけてはいけないと理解していくじゃないですか。だから、人に優しくあるために自分の大事なものを書いてるというか。

Spotifyでenvy“Dawn and gaze”(『The Fallen Crimson』収録)を聴く(Apple Musicはこちら)

深川:それが今と昔では違うところだろうし、でも自分自身の心を歌い続けてきたという意味では変わっていないとも言える。自分たちがハードコアかどうかはもはやどうでもいいことで、でも結局ハードコアっていうのはジャンルじゃなくて、そういう優しさや心の形のことだと思ってるんです。

河合:そう。不自由なことに目を向けるんじゃなくて、好きなことに対して踏み出せれば自由であれるはずだっていうことを俺らは表現してきたつもりでね。自分を自由にするために本当に必死に生きてれば、お互いに足を引っ張り合うこともないんだよ。この前も、ライブの最前列のところにイスラム教のスカーフを顔に巻いた女性の方がいて。日本語で絶叫する僕らを観て涙を流してくれるんだよ。最高じゃない? 国も宗教も言葉も超えて、互いに感動し合えるんだから。

金があるヤツが強い、新しい可能性を非生産と決めつけて潰そうとする無知なヤツらが力を持ってしまっているーーそういう今だからこそ、誰かに決められた意味のない境界線なんて飛び越えていける音楽の力を今一度信じたいと思うんだよね。音楽は旅だし、出会いだよ。どこにだって行ける。誰とだって出会える。その旅の途中、その出会いの中で、一瞬でもお互いを理解し合える瞬間があるのなら、本当に幸せなことだと思ってる。

yOshi:政治や世界が変わるかわからないのに何故音楽をやってるのかと考えると、目指す最終地点に辿り着くためにやってるのではなくて、そこに辿り着こうとしている日々そのものが理由・目的なんだと思うんですよ。昔、僕の尊敬するバンドマンが「遥か遠くの天竺を目指していると思いがちだけど、実際は今ここが天竺なんだよね」と言ったことがあったんですけど、まさにその通りだと思います。目指す先が天竺なのではなく、今この日々こそが天竺なんだと。

―今作は、生きることと同時に、終わっていくものもシビアに描いた歌も印象的なんですよ。だけどそれが悲しい歌かと言ったらそうじゃなくて、素直に年輪としてのものだし、その一方で鳴っているのはまっさらな衝動だけで。僕らはただ生きて死んでいくだけじゃない、蒼くなり続けることだってできるんですよね。

深川:どうしたって、人生は終わりに向かっていくので。だけど、その中でも失いたくないものは増えていくし、生きることの美しさも知っていける。自分の証明として歌ってきたからこそ、終わっていくことも生きていくことも両方がさらに重みを増していくんだと思います。じゃあ、その間にある美しいこと――出会ってきた人、大事なもの――を歌うしかない。そうやってenvyを続けていきたいんです。

- リリース情報

-

- envy

『The Fallen Crimson』(CD) -

2019年2月5日(水)発売

価格:2,750円(税込)

SZ-0081. Statement of freedom

2. Swaying leaves and scattering breath

3. A faint new world

4. Rhythm

5. Marginalized thread

6. HIKARI

7. Eternal memories and reincarnation

8. Fingerprint mark

9. Dawn and gaze

10. Memories and the limit

11. A step in the morning glow

- envy

- プロフィール

-

- envy (えんゔぃー)

-

前進のBLIND JUSTICEを経て、1995年に結成。日本ではSONZAI RECORDSを主宰し、世界各国のレーベルからも作品をリリース。北米、欧州、アジア問わずツアーを実施している。ハードコアバンドとして始動しながらも、ポストロックやシューゲイザーまでを消化した深い音響と轟音を特徴とした音楽性を持つ。2018年にyOshi(killie)、滝善充(9mm Parabellum Bullet)、渡部宏生(heaven in her arms)をサポートメンバーとして迎え、2016年に脱退していた深川哲也も復帰。6人編成でリスタートを果たし、現体制で初のアルバム『The Fallen Crimson』を2月5日にリリースした。

- フィードバック 31

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-