ⓒ Lawand Film Limited MMXXII, Pulse Films, ESC Studios, The British Film Institute

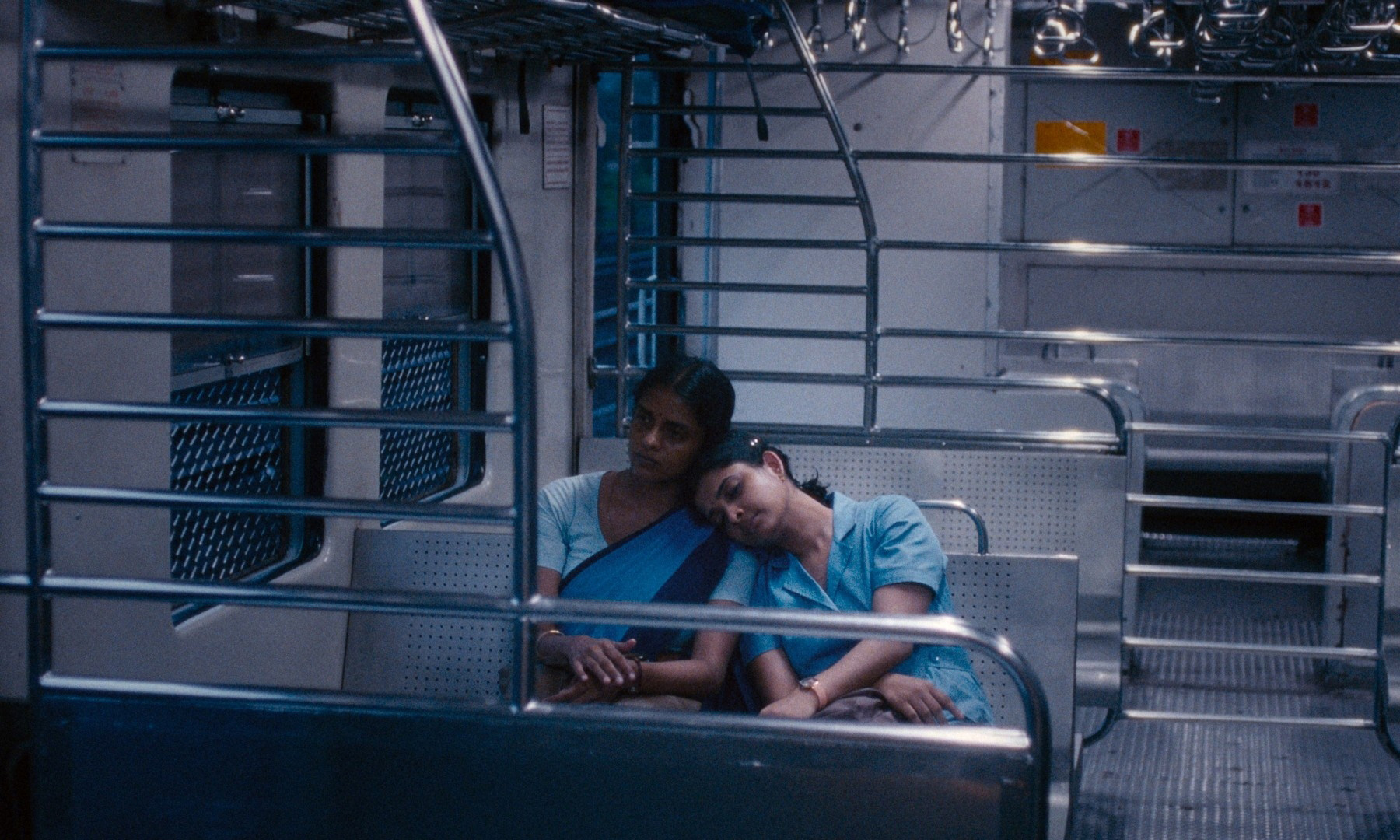

生まれつき耳が聞こえない、クルド人のラワン。出身地のイラクでは、手話では対等な人間として扱われないのだという。そんなイラクでの生活に不安を覚えた両親は、イギリスへと亡命。ラワンは学校で手話を学び始め、自分を表現する術を得ていく……。

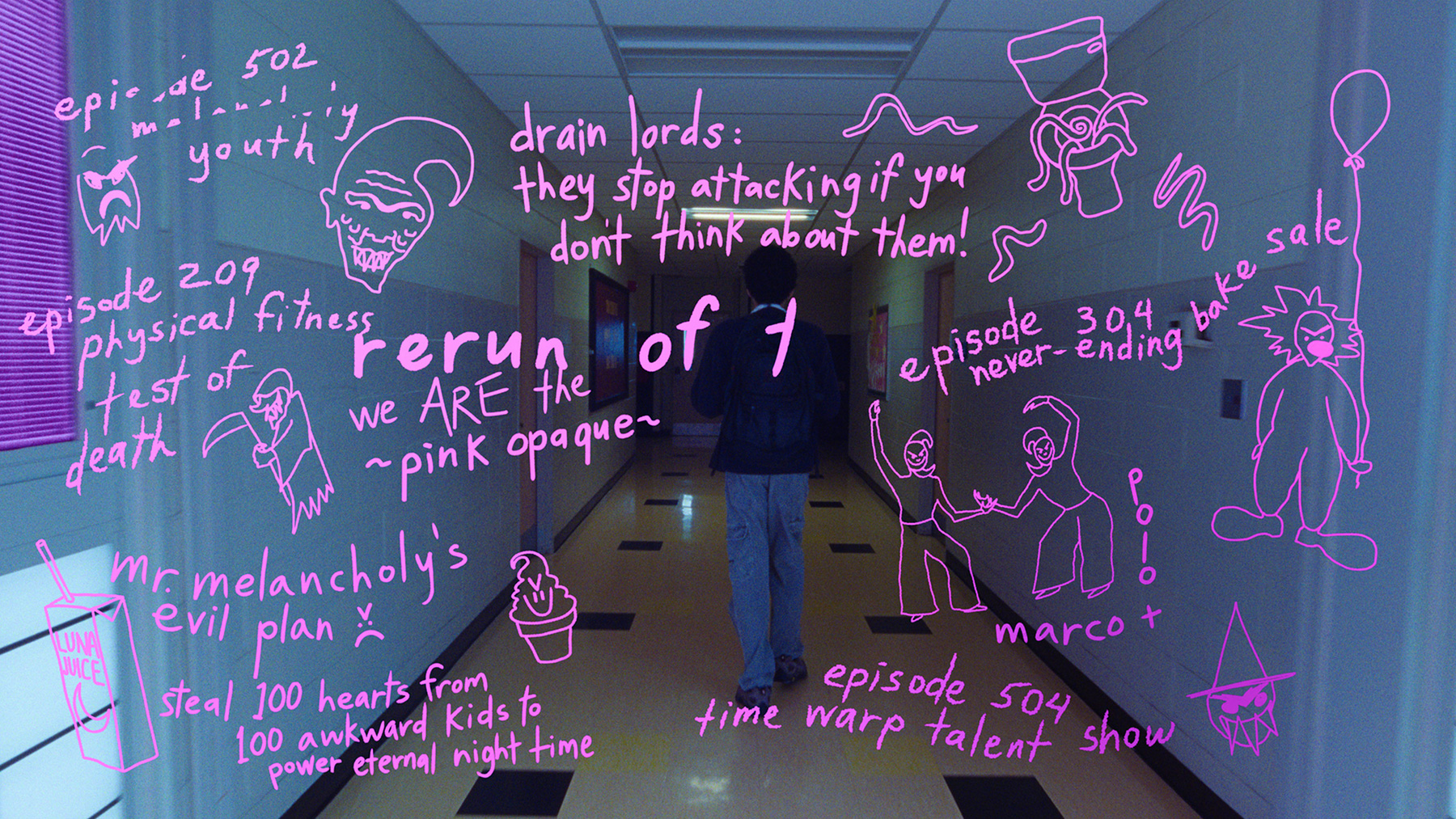

4年をかけて、少年ラワンを追ったドキュメンタリー映画『ぼくの名前はラワン』。エドワード・ラブレース監督は「フィクション映画にも負けない視覚的な豊かさを追求したい」として、一般的なドキュメンタリーのイメージからは逸脱するような、主観的で感情的な絵づくりを展開した。

そして、「この物語を通じて人々に感じてほしいのは『つながり』です」と監督。この物語のなかでは、ろう者と聴者だけではなく、国籍、言語、文化の違いが幾重にも折り重なるなかで、コミュニケーションを交わす人々を見ることができる。多様な背景を持つ人々が「共に生きていく」とは、一体どういうことだろう? どうすれば、それが実現できるのだろう? ラブレース監督へのインタビューを通して、考えていきたい。

あらすじ:生まれつき耳が聞こえない「ろう者」でクルド人の少年ラワン。イラクでの生活にラワンの将来を案じた両親はイギリスへ亡命、ラワンは王立ダービーろう学校に入学することに。生まれて初めて手話を学んだラワンは、先生や友達とコミュニケーションを取ることで、周囲が驚くような成長を遂げる。やがて周囲と同じように手話だけで生きていく道を選ぶが、イラクでは⼿話だけだと対等な⼈間として扱ってもらえないことを両親は危惧していた。そんななか、ラワン一家は突然、イギリス政府から国外退去を命じられる……。

言語は「自分」を示す鍵——ラワンの物語を伝えたいと思った理由

—2019年にラワンのことを知り、彼の元を訪れたことが始まりだったと聞きました。最初に会ったときの印象と、なぜ彼の物語を追おうと決めたのかを教えてもらえますか?

エドワード・ラブレース(以下、ラブレース):最初にラワンに会ったとき、彼はまだ手話を学び始めたばかりで、最初は内気な子という印象を抱きました。ラワンは手話で十分にコミュニケーションが取ることができず、かなりフラストレーションを抱えているようだと、先生たちも話していたんです。

その頃はまだ私自身も手話ができなかったので、ラワンに対して別の方法でコミュニケーションを図り始めました。一緒にサッカーをしたり、笑顔にする方法をどうにか探したり。そうするうちに、彼のなかに潜んでいた本来の魅力的な性格が見えてきました。隠していたわけではなく、ただ表現する手段がなかっただけなんです。

エドワード・ラブレース

イギリスを拠点に活動するドキュメンタリー映画監督。北米のオオカミ生息地を巡る環境・野生生物ドキュメンタリー『Werewolves Across America』(2010年)で監督デビューを果たし、続く『The Possibilities Are Endless』(2014年)ではインディーズミュージシャンのエドウィン・コリンズを題材にし、『SXSW (サウス・バイ・サウスウエスト)』や『BFIロンドン映画祭』に出品された。現在はBBCフィルムと共にフィクション長編映画の企画開発に取り組んでいる。

ラブレース:それから約1年が経ち、私は初級レベル、いわゆる日常会話程度の手話ができるようになっていました。一方でラワンは遥か先のステージに進んでいて、その頃にはすでに映画に登場する「あのラワン」へと成長していました。彼が自分らしさを余すことなく伝えられるようになったとき、彼がとてもユーモラスで、クールな人物だということをはっきり認識しました。何事にも臆さず、すべてを笑いに変えてしまうような性格の持ち主なんです。

その時点で、私はラワンについての映画をつくりたいと考えるようになりました。初めて会った瞬間から、私たちの間にはつながりがあると感じていましたし、観客もきっと彼に共感するだろうと思ったからです。さらに言えば、映画という形式そのものが、ラワンが自分について語る「場」を与えることになる。ラワンからも自分の物語を共有したいという意欲を感じたので、そこから正式に映画を撮り始めることにしたんです。

ラワン

ⓒ Lawand Film Limited MMXXII, Pulse Films, ESC Studios, The British Film Institute

—ラワンが手話を学んでいく過程を間近で見ていた監督は、手話、つまり、言語とアイデンティティの関係性についてどう感じましたか?

ラブレース:言語とアイデンティティの結びつきはとても大きいと思います。自分を表現できる言語を持つことは、「自分が何者であるか」を世界に示すことそのものです。たとえば私は日本語が話せないので、日本でコミュニケーションを取ろうとしても、私がどういう人物かを伝えることはできないでしょう。私がどれだけ共感力があって、ユーモアで笑わせたいと思っていてもね。単語をいくつか覚えたところで、それだけで本当の自分を表現することはできません。

ラワンも同じです。かつての彼は自分を表現する術がなかったけれど、手話を学び始めたことで本当の自分でいられるようになった。友達を笑わせたり、クールな態度を取ってみたり。自分を表す言語でコミュニケーションを取れるようになったから、できるようになったことです。つまり、言語は誰にとっても「自分であること」を示すための鍵なのです。

—ラワンは、観客の想像を大きく超えて強く、明るく、自由に羽ばたいていきます。その姿には一部の人々がろう者に抱く偏見や先入観を解体していく力があるように感じました。

ラブレース:その通りだと思います。ラワンには孤独に苦しんでいた瞬間も、誤解され、選択の自由を奪われていると感じていた瞬間もありました。でも、言葉を得て意思疎通できる友人と出会ったとき、彼の世界は純粋な喜びに満ちたんです。

ラワンと友人は、彼らが「ろう」であることについて話したりしません。私がロンドンで友人と話すときに「自分たちはイギリス人で英語を話す」なんて話題にしないのと同じ。ただ興味のあること、楽しいことについて話している。私はそれをとらえたかった。彼らは、ほかの子どもたちと何ら変わりはないんです。

ⓒ Lawand Film Limited MMXXII, Pulse Films, ESC Studios, The British Film Institute

人々が共にいるために。言語や文化、ろう者 / 聴者の「壁」を越えるには

—日本では近年、クルド人難民や外国人に対する排外的な動きが活発化してきていることもあり、劇中で学校や街のコミュニティがラワンと家族を守るために一致団結したことにとても心を動かされました。ダービーの人々とラワンたちはどのようにその関係性を形成していったのでしょうか?

ラブレース:一家がダービーに来たとき、学校が彼らのために住居を手配したんです。近所の人々が自分たちをどう思っているかわからないので、最初は彼らも不安だったと思います。実際、歓迎的でない家庭も一部にはいたようでしたから。ただ撮影チームが彼らの生活に入り込み、英語でコミュニケーションが取れるようになると、近隣住民は親切な人がほとんどで、みんな多くの共通点を持っていることもわかったんです。子どもたちの年齢が近かったり、家族として似たような悩みを抱えていたりね。

外から来た立場からしたら、街の一部の人が不親切だと街全体から歓迎されていないように感じることもあるかと思います。だから彼らの国外退去に反対するダービーの人々の嘆願書を見たとき、家族は本当に驚いていました。自分たちがどれほど街に受け入れられていたのかを、そこで初めて気づけたんです。それまでは意思疎通が十分にできなかったから、知ることができなかった。その出来事がきっかけで、彼らはダービーを「自分たちの家」だと感じられるようになりました。

そして、家族と街のコミュニティをつなぐ架け橋の役割を果たしたのが学校でした。彼らに限らず、学校は家族と地域を結びつける重要な存在です。街の人々は学校を通じて、ダービーにクルド人コミュニティがあること、自分たちと共通点やつながりがあることを少しずつ知っていったんです。

ⓒ Lawand Film Limited MMXXII, Pulse Films, ESC Studios, The British Film Institute

—ラワンの個人的な物語が、最終的にイギリスのBSL法案集会(※)へと結びついていきますよね。その展開は人々がBSL法について考えるきっかけにもなり得ると思うのですが、監督はこの物語やラワンの姿を通じてどのようなことを知ってもらいたいと考えたのでしょうか?

※イギリス手話(BSL)は、イングランドとウェールズ、北アイルランドでは、公用語として認められていなかった。ウェールズ語やゲール語のように法的に守られていないため、公共機関がBSLの利用を促進したり支援したりする必要がない状況にあったが、2022年にBSL法が定められ、言語として正式に認められた。

ラブレース:BSL法は、手話がイギリスの言語として音声言語と同等の価値を持つという事実を認めたもの。イギリスやろう者の歴史にとって非常に重要で画期的な瞬間だったので、その出来事をラワンの物語のなかに取り入れられたことをとてもうれしく思います。この映画をきっかけに人々がBSL法を知ってくれるのは、間違いなく良いことです。

また、この物語を通じて人々に感じてほしいのは「つながり」です。ラワンにとって同じろう者の仲間と出会うことはたしかに重要でしたが、知ってもらいたいのは、誰もが周囲の人々とつながりを見出す方法があるということ。

ラワンの夢は「ろう者だけの世界」だけで生きることではありません。彼はもっといろんな人とつながりたいと感じている。あるとき、彼はこんなことを言っていたんです。「なんでみんな『ろうの世界』と『聴者の世界』を分けるんだろう。ひとつにすればいいのにね」と。子どもは時々、大人よりずっと賢く、理にかなったことを言いますよね。

なぜ映画はろう者と聴者、それぞれ別のかたちで上映する必要があるのか。映画館でみんな一緒に観られるようにすれば良いのに。それで上映後には、通訳を挟んでコミュニケーションを取れると良いと思うんです。そうすれば同い年のろう者と聴者の子は、たとえ言語が違っていても、同じ興味によってつながれますよね。そんなふうに「人々は共にいられる」ということが、ラワンが伝えたいことなのだと思います。

ⓒ Lawand Film Limited MMXXII, Pulse Films, ESC Studios, The British Film Institute

ドキュメンタリー、でも主観的で叙情的な絵づくりにしたのはなぜ?

—多くのドキュメンタリーが客観的な視点から被写体を撮るのに対し、本作は観客をラワンの主観的な視点や体験に没入させるような映像・音づくりがなされていたように思います。そのような手法を選んだのはなぜでしょうか?

ラブレース:正直に言えば、私は基本的にその方法でしか映画をつくれないんです。私が映画監督を志した大きなきっかけは、ある人物の「内側」から世界を体験させてくれる映画——遠くから観察するのではなく、その人物そのものになって世界を見る映画——に出会ったことでした。若い頃にそうした映画を観て「これなら自分にもできるかもしれない」と感じたんです。

出発点がそこだったので、私は物語をつねにその視点からとらえますし、すべての作品を「観客に、この人物を内側から体験してもらいたい」という意図で製作しています。そのアプローチだからこそ活きる題材がありますし、逆に良い題材を見つけても、そのアプローチに合わなければ諦めることもままあります。

ラワンという人物は、これまで周囲の大人たちが彼の代わりに話し合い、決断するという環境に置かれてきました。だからこそこの映画は、徹底してラワンが伝えたいことを表現する彼自身の映画でなければならないと強く感じたのです。そして観客にも「この世界でラワンとして生きる感覚」を直接体感してもらいたいと思い、主観的な視点を意識して映像や音をつくっていきました。

ⓒ Lawand Film Limited MMXXII, Pulse Films, ESC Studios, The British Film Institute

—ろう者であるラワンの主観を、聴者である監督はどのように追求したのでしょうか?

ラブレース:まずお伝えしたいのは、本作の製作には多くの聴覚障害がある人々が参加してくれたということ。とりわけショーン(・チャンドラー)とサム(・アーノルド)という2人が重要な役割を果たしてくれました。

ショーンはさまざまなろう学校で教える教師であり、ミュージシャンでもあります。彼はラワンと深い絆で結ばれていて、いつも軽妙なやり取りでラワンの魅力を引き出してくれていました。またサムはろうの映画製作者で、本作にはプロデューサーとして参加しています。

彼らはいわば「橋渡し役」でした。特にサムは毎日私と一緒に編集室に入り、私たちのつくるものが「ラワンの体験として忠実なものになっているか」を確認してくれました。偶然にもサムとラワンは2人とも同じ年齢のときに人工内耳を装着し、5、6歳になるまで手話を使わずに育ったという、とてもよく似た経験をしていたんです。

また映画制作者としての私のスタンスから、ラワンにはこう伝えました。「君の準備ができたら、じっくりインタビューをしよう。語る場を準備するから、君が映画で伝えたい物語を語ってほしい。それが映画の核になる」と。するとラワンは「僕の寝室だけで完結するような映画は嫌だ。もっと自由な、制限のないものにしてほしい。僕の体験を表現するために、いろんな場所やものを撮影してくれない?」と言ったんです。

彼は丘を転がり落ちることが大好きで、海や自然も愛しているけれど、それらは寝室にはない。だからこそ、そういったものも含めて映画になることを望んでいました。だから私は映像を撮りながら、ラワンがその瞬間に体験していないことも含めて、画面に映るものを彼がどう感じているか、観客に伝える方法を探る必要があったんです。それは私にとって大きな挑戦でしたね。

「すべてがラワンから生まれていった」。『愛はステロイド』撮影監督との協働も

ⓒ Lawand Film Limited MMXXII, Pulse Films, ESC Studios, The British Film Institute

—ラワンの自由な頭のなかを表すような壮大で美しい映像に心を揺さぶられました。驚いたのですが、撮影監督は『愛はステロイド』(2024)などを手掛けてきたベン・フォースマンなんですね。

ラブレース:そうです。彼はその後、ダニエル・デイ=ルイスの新作『Anemone』(2025)やベネディクト・カンバーバッチ主演の『The Thing with Feathers』(2025)も手掛けていて、いまやハリウッドの大作を撮るような存在となっていますね。彼は最高の撮影監督ですよ。

—ベン・フォースマンとのコラボは短編『A Song Still Inside』(2013)からだと思いますが、本作においては彼とどのようなビジュアルを目指して製作を進めたのでしょうか?

ラブレース:私はドキュメンタリーの映像について、独自の強いこだわりを持っているほうだと思います。というのも、ドキュメンタリー映画は「映像はこうあるべき」と期待されるビジュアルイメージが、社会的に共有されすぎているように感じるんです。

そのためか、本作においても「映像が綺麗につくり込まれすぎていて、ドキュメンタリーっぽさがない」と言われることがよくありました。まるでドキュメンタリーには特定のルールがあって、それに沿った映像じゃなければ「本物」じゃないかのような言いぶりです。でも、それってばかげていると思うんです。私はドキュメンタリーという形式をもっと押し広げて、フィクション映画にも負けない視覚的な豊かさを追求したいと考えています。人は美しい体験を求めて映画館に行くのだから、ドキュメンタリーだけがそれを目指してはいけない理由なんてないはずです。

もともと私は、強いビジュアルと結びつくような物語に惹かれるんです。本作においても撮影前にビジュアル面でのアイデアを考えていたのですが、ラワンと話してそれは無意味だと気づきました。というのも、この物語で大事なのは「彼が何を望んでいるか」だったから。先ほども話した通り、ラワンは寝室だけで完結しない自由な映像を求めた。そんな彼の意見を踏まえたおかげで、視覚的にとても豊かな作品をつくることができ、彼自身も「映画みたいだ!」と心から喜んでくれました。

その映像をつくり上げるため、ベンと私はドキュメンタリーからフィクションまで、多くの映画を参考にしました。ドキュメンタリーらしく撮影はすべて自然光で行い、照明は一切使用していません。そのうえでできる限りシネマティックな映像にすることを強く意識していました。

ⓒ Lawand Film Limited MMXXII, Pulse Films, ESC Studios, The British Film Institute

—制作には約4年を要したとうかがいました。たくさんの出来事とラワンの変化があったかと思いますが、何を中心に据えて制作を進めていったのでしょうか?

ラブレース:答えはとてもシンプルで、すべてがラワンから生まれていったんです。ドキュメンタリーを撮るときにはいつも、たくさんのアイデアを現場に持っていきますが、一番望ましいのはそのアイデアが不要になること。起こる出来事そのものが魔法のように素晴らしくて、人為的に演出しなくても成立する状況が理想的だからです。

ラワンの手話が上達し、自由に自己表現できるようになったとき、私たちがすべき仕事は「彼に場所を与えて、彼が自分らしくいるのをとらえること」だけだと学びました。それだけで魔法のような瞬間が撮れたんです。だから最終的に私たちのモットーは「ラワンの邪魔をしない」でした。もし撮影クルーの存在が彼に何かしらの影響を与えてしまっていると感じたときには、どうすればより透明な存在になれるか検討を重ねました。つまり、この映画の核にあったのはつねにラワンで、彼が無意識のうちに僕たちを導いてくれていた。私たちはただ、その「魔法」をとらえようとしただけなんです。

- 作品情報

-

『ぼくの名前はラワン』

『ぼくの名前はラワン』

2026年1月9日(金)より新宿武蔵野館ほか全国公開

監督・脚本:エドワード・ラブレース

出演:ラワン・ハマダミン

撮影監督:ベン・フォーデスマン(『愛はステロイド』)

音楽:トム・ホッジ

- プロフィール

-

- エドワード・ラブレース

-

イギリスを拠点に活動するドキュメンタリー映画監督。北米のオオカミ生息地を巡る環境・野生生物ドキュメンタリー『Werewolves Across America』(2010年)で監督デビューを果たし、続く『The Possibilities Are Endless』(2014年)ではインディーズミュージシャンのエドウィン・コリンズを題材にし、『SXSW (サウス・バイ・サウスウエスト)』や『BFIロンドン映画祭』に出品された。現在はBBCフィルムと共にフィクション長編映画の企画開発に取り組んでいる。

- フィードバック 13

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-