充実した近代美術の常設展示や、世界屈指のポスター公募展『世界ポスタートリエンナーレトヤマ』などの取り組みによって高い人気を誇ってきた富山県立近代美術館が、今夏、「富山県美術館」として新たに再出発する。

この船出にあたり、新しいロゴも発表された。「アートとデザインをつなぐ」というコンセプトや、富山の豊かな自然をシンプルに凝縮したシンボルマークをデザインしたのは、1950年代からグラフィックデザインの第一線で活躍してきた重鎮、永井一正だ。永井の名前を知らずとも、彼がこれまでに手がけた数々のロゴを知らない人はいないだろう。札幌冬季オリンピックにJR(監修)、JA、三菱東京UFJ銀行、アサヒビールまで。その作品は、我々の日常生活の、ありとあらゆる場所に存在している。

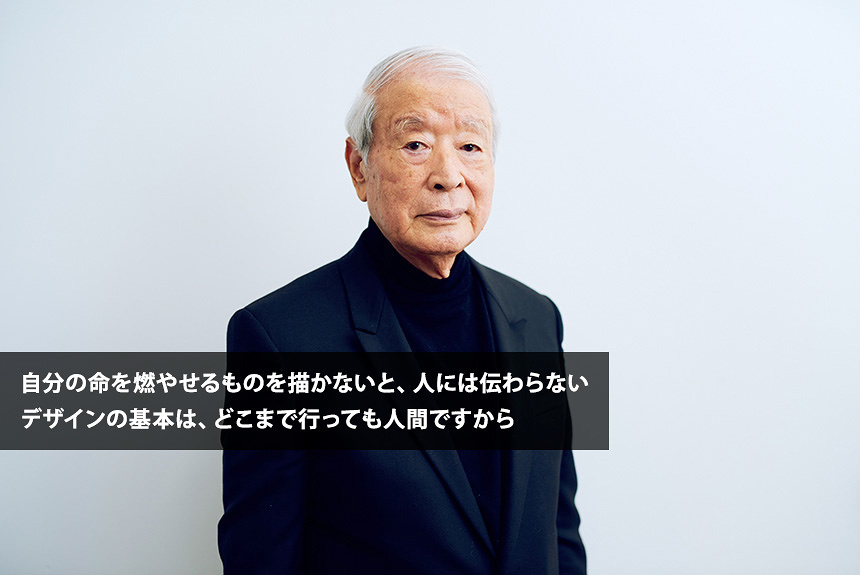

そんな永井は、「ロゴはときに関係者の意識を変え、組織に大きな変化を与えることができる」と話す。さらに、人々に「和」の意識をもたらすロゴは、この国に古くから存在していた日本人の得意技だとも語った。新しいロゴに託した思い、そして時代とデザインの関係とは? 87歳を迎えた永井によるデザイン論。

従来の美術館が展覧会ごとにデザイナーを変えているなか、館としての統一的なイメージを作るために、全印刷物のデザインを任されたんです。

―今回、新しくオープンする富山県美術館のロゴをデザインされることになったのは、どのような経緯からだったのでしょうか。

永井:富山県美術館の前身は、1981年に開館した富山県立近代美術館です。この美術館は、近代美術はもちろん、ポスターや椅子など「デザイン」の収集にも力を入れる全国でも珍しい美術館だったんですね。

僕は同館で、開館から2016年末の閉館までの35年間、ポスターや図録など美術館にまつわる全印刷物のデザインを任されてきました。そんな経緯から、今回のリニューアルにあたり、ロゴを新たに制作して、新美術館の船出を飾ってほしいと依頼を受けたんです。

―35年間にもわたって、一人のデザイナーに一貫してデザインを依頼するのは、とてもユニークな方針ですね。美術館にはどんな意図があったのでしょうか?

永井:これは、初代館長の小川正隆さんの方針でした。小川さんは館長に就任した際、従来の美術館が展覧会ごとにデザイナーを変えていることが気になったそうです。つまり美術館は「紺屋の白袴」(他人のことで精一杯で、自分のことがおろそかになること)で、展示作品は大事にするけど、肝心の美術館自体のブランディングには疎いんじゃないか、と言うわけです。

今では美術館のあり方もだいぶ変わりましたが、当時の展覧会では、ただ出品作を前面に使うポスターを作るのが普通で、印象が毎回、変わっていたんですね。しかし、それでは美術館としての統一的なイメージは作れない。そこで、特定のデザイナーに任せようと考えたのです。

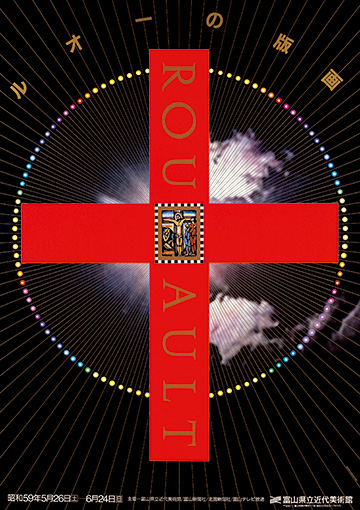

―実際、永井さんが近代美術館のために制作した数々のポスターは、通常の展覧会ポスターを逸脱するものでした。

永井:僕は、ポスターというのは、展覧会の視覚的な前奏曲だと考えているんです。前奏曲というのは、本演奏の抜粋ではないですよね。独自のものであり、本演奏に誘い込むものです。

たとえば1984年の『ルオーの版画』展では、彼の版画を、十字架の真ん中に小さく置いています。ルオーの素晴らしい版画は、展覧会に行けば観られる。むしろポスターで重要なのは、ルオーの世界観をデザインで増幅させ、人の関心を引くことにあるんです。こうした継続的な取り組みが、美術館の個性になっていきましたね。

ロゴ自体を優れたものにすることはもちろんなのですが、それを育むのはあくまでもクライアント自身なんです。

―そんななか、今回の富山県美術館の新しいロゴはどういった点から考え始めたのでしょうか?

永井:ひとつは、「アート&デザイン」がサブの名称につくということ。また、立山連峰や、世界的にも美しさで知られる富山湾など、富山の豊かな自然を取り入れること。どちらも富山県知事のご意向でしたが、それらをすべて昇華するという、欲張ったことをしてみたんです(笑)。

具体的には、富山の「T」とアートの「A」、デザインの「D」という3つの頭文字が入っている。また、立山連峰のかたちと富山湾のブルーも入れました。通常、ロゴは丸や矩形のものが多いですが、バランス的に新鮮な縦長を採用しています。

―シンプルな形態のなかに、さまざまな要素が詰まっていますね。

永井:ロゴは、シンプルな方がいいんです。シンプルだと、「これは何だろう」と考える余地が生まれる。そして、「あ、Tか」と納得したとき、より後に残るものになるんです。

―何案ほど考えられたんですか?

永井:考えたのは7~8案ですが、美術館にお見せしたのは3案ですね。

―永井さんはいつも3案を提案されるとお聞きしました。

永井:ええ。そして必ず、社長など最高責任者に選んでもらうようにしています。というのも僕は、ロゴは「累積効果」だと思うんですね。

ロゴ自体を優れたものにすることはもちろんなのですが、それを育むのはあくまでもクライアント自身なんです。サイン計画としてさまざまな場所に使われたり、広報物に使われたり、美術館自体が素晴らしい活動を行うことによって、ロゴは、相乗効果でますます良くなっていくんですね。

―まだロゴが完成してから日が浅いですが、これが新しいロゴだという認識は、美術館の職員のみなさんには、あっという間に浸透しているとお伺いしています。複雑だと、「どんなロゴだっけ?」と思い出せないけれど、今回デザインされたロゴは本当にスッと入ってきますね。

永井:シンプルなほど、人々のイメージが重なりやすいんですね。それは、そこで働いている従業員にとっても同じです。そして、多くの従業員にとってロゴが組織への思いの「よりどころ」となったとき、それは組織に大きな力を与えるものになるんです。

アートが「個」ならば、デザインは「和」。日本では「和」の精神が重んじられていたことが大きい。日本人は、デザインが得意な民族なんです。

―ロゴは関わる人間の、よりどころとなり得る。永井さんが手がけられたお仕事のなかでも、シェア率が落ち目だったアサヒビールが、ロゴをはじめとしたデザインを一新することで、ふたたびビール業界で躍進したことは、デザインの力を示す成功例としてよく語られています。

永井:それまでアサヒビールは、レイモンド・ローウィ(日用品から工業機械まで様々な分野を手がけた20世紀を代表するデザイナー)が作った、日章旗のような真っ赤なロゴを使っていました。しかし、どんどんシェアが落ちて、ついに10%を切ってしまったんですね。

そこで、色を赤から青に、シンボルも特徴的な書体のデザインに一新しようということになった。さらに大きいのは、アサヒビールはもともと技術力には定評があったんですが、そこにマーケティングを加えて、消費者の好みを徹底的に分析したことです。そして、「スーパードライ」という大ヒット商品を生み出しました。

―その相乗効果で、シェアを回復したわけですね。ビールのような成熟産業で、これだけの逆転劇を果たすというのは、非常に珍しいことのように思います。

永井:デザインが一新されたことで、従業員の意識も変わったんです。先ほどの話とも重なりますが、僕がよく言うのは、いくらロゴが良くても、商品が悪いと逆効果になる。ロゴの良さによって、商品の悪さが際立ってしまうわけで、これは絶対に両立しないとダメなんですね。アサヒはまさに社運をかけた賭けだったけど、うまくいきました。

―そして多くの人が見ない日は無いくらい、生活に入り込んでいった。

永井:それがロゴデザインの面白さのひとつです。JAや三菱東京UFJ銀行のロゴも僕のデザインなのですが、全国津々浦々にありますね。「永井さんはどんなお仕事をされているんですか?」と聞かれると、周囲を見回して「あれです」と言っています(笑)。

―それができる方は、多くはいないですね(笑)。アサヒビールの事例もそうですが、広い意味でシンボルというものには、集団の結束力を高める働きがあるんでしょうか。

永井:ええ。シンボルというのは、そういうものですね。たとえば、オリンピックで国旗があがると、日本人であることをことさら意識していなくても、何か心が動くものがあると思います。国家でも企業でも、シンボルはそういう役割を果たすことがある。

じつは日本というのは、そうしたシンボルが早くから使われていた国だったんです。たとえば家紋もそうで、あれは平安時代に出てきたものですが、まもなく武将の時代になると、戦場での旗印にした。あるいは商家でも、暖簾にシンボルを掲げますよね。

―たしかにそうですね。

永井:西洋の紋章は、貴族から受け継いだものが多く、ライオンが2匹いたり、鷲がいたりする複雑なものが多いですが、日本の場合は、ただの輪っかの太さを変えたりするだけの、すごくシンプルなものが多いのが特徴です。日本では百姓まで、シンボルを持っていたんですね。

西洋の「個」の精神に対して、日本では「和」の精神が重んじられていたことがその大きな理由だと思う。アートが「個」ならば、デザインは「和」です。日本人は、それが得意な民族なんです。琳派の作品や浮世絵も、今ではアートの文脈で語られますが、本来は日常で使われるデザイン的な要素が高いものですね。

デザインは経済のベースの上に成り立ち、時代を写す文化性も持っている。そのバランス感覚に惹かれたんです。

―ところで今回、永井さんの経歴を拝見していて、もともと彫刻科出身だったことに驚きました。そこからデザインの世界へ移られたのは、なぜだったんでしょうか?

永井:大学2年のとき、目の網膜が破れてしまう眼底出血という病気をしたんです。僕は彫塑をやっていたので、非常に体力がいるんですね。そして、病院からあまり体力を使うと再発すると言われ、郷里の大阪に帰りました。

戦後というのはモノがない時代ですから、作れば何でも売れる。しかし僕の父親が以前、勤めていた大和紡績でも、1950年代になるとワイシャツのような二次的なものも作るようになり、それを売るために、パッケージやパンフレットを作る必要が出てきたんです。

―そこでデザインが必要になった。

永井:そうなんです。大和紡績のひとたちが「永井の息子が東京藝術大学に行っていたけど、身体を壊して帰郷している。そいつにやらせよう」となったらしい。当時は藝大に行っていたら何でもできると思われていたんですね(笑)。でも、大和紡績にデザイナーは僕一人だけで、デザインの基礎も、頼れる先輩もいないわけです。

―はじめは苦労もありましたか?

永井:幸い、僕はデザインに向いていたみたいです。面白かったんですよ。彫刻は、制作に苦労していたけど、デザインはわりとすぐ浮かぶ。「こんなことでお金をもらって良いのかな」なんて思っていましたね(笑)。

その後、まもなくして『プレスアルト』という大阪の雑誌に取り上げられるようになり、同じ雑誌に掲載されていた1歳下の田中一光(戦後日本を代表するデザイナー。1930~2002)とも知り合い、親友になりました。

―デザインのどんな点に惹かれたのでしょうか?

永井:ファインアートは展覧会に行かないと観られませんが、ポスターなどは街貼りされていて、多くの人から反響がある。社会に密着しているところが面白かった。アートは内面を掘り下げていくわけですが、デザインは「経済」「社会」「文化」の三角形の上に成り立っていると思うんです。

ですから、主観と客観のバランスが大切です。アートは経済なんか関係なく、むしろ売ろうとして描く絵は軽蔑されるくらいですけど、デザインというのは経済のベースの上に成り立つ。そして後から見れば、その時代を写した鏡としての文化性も、持っているわけです。そのバランス感覚に、惹かれたんですね。

自分の命を燃やせるものを描かないと、人には伝わらない。デザインの基本は、どこまで行っても人間ですから。

―数多くのロゴデザインを手がける一方、永井さんは、ポスター制作もライフワークにされています。ロゴとポスターの位置付けの違いは、どのようなものですか?

永井:僕はグラフィックデザインの2つの大きな柱が、ロゴとポスターだと思っています。ロゴはいろんな要素をできるだけシンプルに結集するもの。一方、ポスターは、用途はあるけれど、自分の思想を込めながら、要素の持つ力を増幅させるものだと思います。

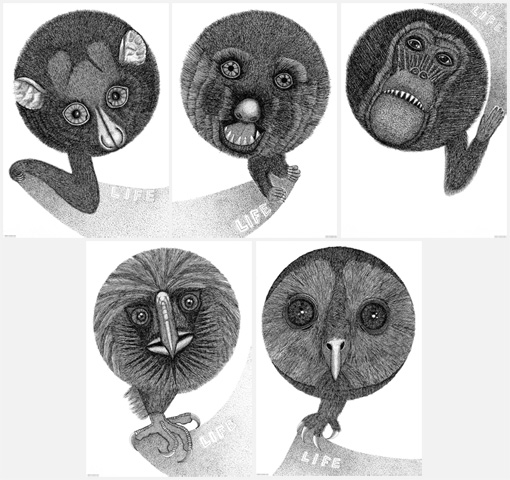

―永井さんと言えば、初期には幾何学的なデザインで知られていましたが、1987年の『JAPAN』というポスターシリーズからは、動物のモチーフを扱い始めますね。

永井:動物を扱っている根幹には、「共生」や「生きること」への関心があります。人間はひとつの種であり、そのなかの人種なんかは、大した違いではありません。でも、動物や植物というのはまったく異なる種である。

「生きること」を考えたとき、そうした別種の存在をいかにデザインで扱うか、その思想をポスターに込めているんです。つまり機能を超えた非合理的なものや、喜怒哀楽を、合理的と捉えられるデザインの世界に導入したかった。

『JAPAN』シリーズより カメ(1988年)カエル(1988年)らんちゅう(1987年)

―たしかに、つづく『LIFE』シリーズなどでは、銅版画の技法であり、非常に手間のかかる「エッチング」も使われていますね。

永井:「生きること」は、とてもプリミティブなことだと思います。だから、コンピューター無くしてはデザインはできないという時代に、あえてエッチングという、数百年間、技術的に何ら進歩していない面倒くさくて難しい技法を選んだ。今の時代に、一番不便なものに挑戦しようと。

デザインをする上では、時代性は無視できないし、それに流されることも必要かもしれない。けれど、ある瞬間には、その流れに反する行いをしたいんです。逆らうことで、その作られたデザインの価値が輝くときがあるんですね。

―作り手の格闘が、受け手にも伝わる。

永井:自分の命を燃やせるものを描かないと、人には伝わらない。デザインの基本は、どこまで行っても人間ですから。デザインは「伝達」であり、そこでは自分の内面こそが問われるわけです。表面的なものにばかり気をとられていると、表面的にしか伝わらないんです。

―そんな永井さんにとって、87歳になられた現在も制作を続ける原動力とは、何でしょうか?

永井:やはり、とても虚弱体質だったことがあると思います。僕は7か月で生まれて、誰も育つとは思っていなかった。長男でしたが、僕がまだ生きているのに、母親は周りから「また男の子が生まれるから」と慰められていたくらいでした。

その虚弱体質が、コンプレクッスでもあり、原動力でもあったと思います。満腹だと動きたくないのと同じで、やはり欠陥がある方が、それを満たそうという動機が生まれるんです。そこで、年を重ねた今も、エッチングのような、あえて身体に鞭打つことをやっているわけです。

今後デザインをしていく上では、自分の足元にある、生きてきた土地を見ることが重要だと思う。

―最後に、富山県美術館が「アート&デザイン」を冠してリニューアルするにあたって、今後、期待されていることは何でしょうか?

永井:これまであまりなかった、デザイナーとアーティストの共同制作というものを、期待したいですね。アートの見せ方をデザイナーが考えるだけではなく、同じ立場で何か新しいものを作るようなことがあると嬉しい。

そういえば、富山県立近代美術館の閉館にあたって行われた『ありがとう近代美術館 PART2 MOVING!― ミュージアムが「動く」』で、淺井裕介さんというアーティストが、僕のこれまでのポスターを展示室に飾り、足を描き足す作品を作ったんです。あれは、とても面白かった。

『ありがとう近代美術館 PART2 MOVING!― ミュージアムが「動く」』展示風景 永井一正が手掛けたポスターに淺井裕介が足を描き足した

―美術館におけるデザインの位置づけも、今後、変わるかもしれないですね。

永井:そうですね。これまで日本には、デザインミュージアム自体がなかった。そんななかで、富山県立近代美術館は、今も続く『世界ポスタートリエンナーレトヤマ』という国際的なポスターのコンペを開いてきました。

前々回は4622点が集まりましたが、これは、世界最高の応募点数です。デザインは今まで、二次的な表現と思われていましたが、そんなデザインの価値向上にもつながるものがあるといいなと思います。

―近年は、デザインのあり方を考えさせる話題も多いですよね。この取材時期も、温泉のピクトグラムがわかりにくいから変えるべきというニュースがありました。今後、さまざまな国籍の人が訪日するなかで、デザインにとって何が大切か、問われていると感じます。

永井:僕は、温泉というのは、火山列島の日本の大事な文化だと思うんですね。あの温泉マークは、そんな伝統を刻んだ傑作だと思います。ですから、海外の人がわかりやすいものにただ変えるというだけではなくて、日本の文化を理解してもらう方法を探ることの方が重要です。

そうしないと、世界中が平坦なものになってしまうと思う。ピクトグラムもひとつの文化であり、単に情報を伝えるものではないということですね。

―自身が培ってきた文化を、より大切にすべきだと。

永井:「グローバリズム」とさかんに言われますが、抽象的な作品を作っていた時期、よく「永井のデザインは日本的だ」と言われたものです。自分では無自覚に、日本の伝統を踏まえたデザインを作っていたけれど、それがかえって世界に通じていた。

英語を話せても、内面がないのにペラペラ喋ったら軽蔑されるのと同じで、今後、デザインをしていく上では、自分の足元にある、生きてきた土地を見ることが重要だと思う。それは、まさに今回の富山県美術館のロゴマークで表現したことですし、富山近代美術館が長期的な視野で独自のアイデンティティーを作り上げてきたこととも、つながっていると思います。

- 美術館情報

-

- 富山県美術館

-

3月25日(土)よりアトリエ、レストラン、カフェなどが一部開館される。4月29日(土)には屋上庭園「オノマトペの屋上」が開園。8月26日(土)には全面開館し、開館記念展『LIFE-楽園を求めて』(~11月5日)がスタートする。

時間:9:30~18:00(入館は17:30まで)

休館日:毎週水曜日(祝日除く)、祝日の翌日、年末年始

- プロフィール

-

- 永井一正 (ながい かずまさ)

-

1929年大阪生まれ。1951年東京藝術大学彫刻科中退。1960年日本デザインセンター創立に参加。現在、最高顧問。JAGDA特別顧問、ADC会員、AGI会員。1960年以後、日宣美会員賞、朝日広告賞グランプリ、日本宣伝賞山名賞、亀倉雄策賞、勝見勝賞、ADCグランプリ、毎日デザイン賞、毎日芸術賞、通産省デザイン功労賞、芸術選奨文部大臣賞、紫綬褒章、勲四等旭日小授章、ワルシャワ国際ポスタービエンナーレ金賞、ブルノ、モスクワ、ヘルシンキ、ザグレブ、ウクライナ、ホンコンの国際展でグランプリを受賞。

- フィードバック 30

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-