なぜ、舞台芸術に現代アートの作家の進出が増えているのか? 『TPAM』にも見られる世界的トレンド

2月10日から9日間にわたって行われる『国際舞台芸術ミーティング in 横浜 2018』(以下、『TPAM 2018』)とは、舞台芸術のプロフェッショナルたちが世界中から集まり、作品を買い付け、人材交流を行なう複合的な場だ。そんな『TPAM』に、この数年でちょっとした変化が起こっている。現代アートの作家が手がける舞台作品が増加しているのだ。

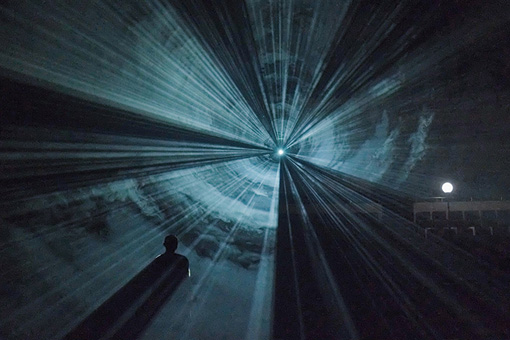

例えば昨年上演され、大きな話題となったアピチャッポン・ウィーラセタクンの『フィーバー・ルーム』。映画監督でありアーティストでもある彼は、巨大な劇場を人工の霧で満たし、そこにプロジェクターから強い光を投射する壮大なインスタレーションを発表した。劇場や映画館を思い起こさせる空間は、たしかにライブパフォーマンス作品ではあるが、やはり演劇やダンスとは異なる体験をもたらすものだった。

アピチャッポン・ウィーラセタクン『フィーバー・ルーム』 Courtesy of Kick the Machine Films

こういった「非」舞台芸術の作家が演劇祭で新作を発表する傾向は、世界的に共通するトレンドとも見ることができるのだが、今年の『TPAM』はそのベクトルをさらに加速させる。メインプログラムとなる「TPAMディレクション」では、そのラインナップの約半数が現代アートの作家や、社会学や民族学的なリサーチを行なうグループによる作品で占められているのだ。この動向を「世界的なトレンドだから」と答えるのは簡単だが、果たしてその動向の裏にはなにがあるのだろうか?

『TPAM 2018』のディレクターの一人であるマックス=フィリップ・アッシェンブレンナーに、この動向についてどう考えるべきか、話を聞いた。その答えからは『TPAM』の各プログラムにも通底する、アートの根本的な捉え方や、国際的な舞台芸術の世界で扱われている問題を読み取ることができる。

アッシェンブレンナー:なぜ現代アートの作家が演劇祭で作品を発表する傾向にあるのか。私は、この「舞台芸術」と「現代アート」のように、現代の芸術表現で「ジャンル」の区分けを重視すること自体を不思議に思っています。アートとは、ダンス、演劇、視覚芸術、教育、それらを総合した「何か」が投げ込まれる巨大な場所そのものです。

またそういった傾向を捉えやすくしている原因は、現代のアート界ではヨーロッパが一番大きな財布を握っているという事実です。経済活動が大きいが故に、表現領域を横断する動向もヨーロッパを中心に活発なように見えやすく、それが特徴的に映るのかもしれません。でも私は、シンガポールや韓国、日本といった国々でも、表現領域の横断はずっと続いてきたのではないかと考えています。

いまだ圧倒的に存在する、異なる文化圏の壁。この問題をどう捉えるべきか

アッシェンブレンナーが指摘した本来の動向を見えづらくさせる、ヨーロッパの経済的な強い存在感。その影響は芸術文化の動向にも色濃く映っている。

現に現代アートや舞台芸術において、日本の芸術文化動向は欧米に比較すると、依然として小さく、弱い。日本国内ではアーティストとして食べていけないことを嘆く声は多く、それゆえに「海外で活動すべし」と応援する声もまた多い。しかし欧米圏で一定の成功を収めるには、いまだ圧倒的に高い壁がそびえている。

この壁をいかに超えるか、もしくは破壊するか、あるいは多くの人と共に新たな壁を築くのか。それとも、壁ではなく橋を作るのか。この大きな問題は、異なる文化圏に属する者同士の関係に、常につきつけられている。

しかしアッシェンブレンナーは、この状況を作り出している二者間の「異なる文化圏」にも、根本的な捉え直しを展開する。この考え方は今回の『TPAM』ディレクションの根底にも色濃く現れている。

アッシェンブレンナー:韓国・光州市のアジアン・アーツ・シアターで、開館に向けて劇場のマスタープランを構想する仕事をしていた時、「アジアとは何か?」という大きな問いを関係メンバーと考えていました。でも途中で、これは定義できない問いだと気づいたんです。

アッシェンブレンナー:西洋と非西洋、またはヨーロッパとアジアといった二分法は意味がありません。アジアがあることでヨーロッパの存在が意味を持ち、その逆も同様。お互いがお互いの存在を必要としているんです。

その意味では、個人や国を定義するアイデンティティーも、それほど有用な概念ではなくなっていると思います。例えばトルコと日本のように遠く離れた場所であれば、地理的な定義はできるでしょうが、その間を結ぶ文化的な境界を見つけることはできるでしょうか? 明確に分けることはできないですよね。アイデンティティーを重視しようとしても、せいぜい「自己と他者を作りあげるためのもの」くらいの認識にしか到達できないんです。

虎の視点で見る? ホー・ツーニェンが捉え直すシンガポールの歴史

ヨーロッパとアジアは明確に二分することができない、と語るアッシェンブレンナー。では、私たちはお互いの関係性にどのように向き合っていけばよいのだろうか? その答えとも言えるものが、今回『TPAM』で彼のディレクションするプログラムに現れている。ここでシンガポール人アーティスト、ホー・ツーニェンにも登場していただこう。

昨年、森美術館と国立新美術館で同時開催された『サンシャワー:東南アジアの現代美術展』に映像作品を出品したツーニェンは、その進化系とも呼ぶべき最新作『一頭あるいは数頭のトラ』をアッシェンブレンナーのディレクションのもと、今回の『TPAM 2018』で発表する。この作品は、まさにアッシェンブレンナーが語った、固定的なアイデンティティーを超えた曖昧に溶け合う存在を体現している。

ホー:このシリーズは約10年をかけてリサーチを続けています。シンガポールの歴史の語り方に新たな視座をもたらすために、映像インスタレーションや書籍など、いろいろなアウトプットを試してきました。

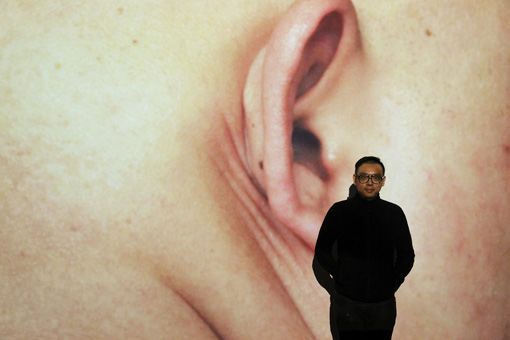

ホー・ツーニェン / Photo by Morita Kenji, Courtesy of the Mori Art Museum

ホー・ツーニェン『一頭あるいは数頭のトラ』 courtesy of the artist

シンガポールを代表するアーティストであるツーニェンは、複数の画面を使った映像作品で知られており、美しい映像と重厚な音響によって、歴史や伝統に結びつく記憶の虚構性を扱ってきた。

『一頭あるいは数頭のトラ』は、さまざまな形態で展開してきた作品の一つだが、シリーズを通して扱うのはシンガポール建国にかかわる、人と虎の出会いだ。

19世紀初頭に英国植民地として生まれたシンガポールでは、コールマンという測量技師がジャングルの奥で野生の虎と遭遇した事件を、文明と未開地のファーストコンタクトの象徴として捉えてきた。それは、シンガポールがイギリスによって発見され、発展してきたという前向きな歴史観をシンガポール人に植え付ける根拠になっている。

ホー・ツーニェンは作品を通して歴史を書き直し、新しい提案を行う

イギリスによる支配の実態は、東アジアで頻発した西洋諸国による植民地化と大差はなかったが、その後の経済的な繁栄や、第二次世界大戦時の日本による占領の記憶などによって、過度に美化されてきた経緯がある。

ホー:このシリーズでは、コールマンである人が虎に、あるいは虎が人に変身して「虎人間」になるプロセスを繰り返し描写してきました。歴史は往々にして人間が語るものですが、虎の視点から見れば、人間とは違う歴史の姿が見えてくるのではないか、と考えています。

アッシェンブレンナー:シンガポールにはさまざまな民族が暮らしていて、複雑多様な文化がありますが、その実態は非常に排他的で、悲惨な出来事も多い。いろいろな問いを内包しているとても特殊な都市だと思います。

ツーニェンの最初の作品である『Utama - Every Name In History is I』という映像は、彼の高校の友だちが出演していて、街中で非常にチープな芝居を展開するB級っぽい内容です。衣装はすべて手作りで、メーキャップもとにかくヒドい(笑)。でも、そのスタイル自体がシンガポールの歴史と戯れているように感じるんです。

ホー・ツーニェン『UTAMA – EVERY NAME IN HISTORY IS I』(2003年)

ホー・ツーニェンはシンガポールよりSkypeで取材に参加した

作品名のウタマ(Utama)とはかつてシンガポール島を統治していた王の名だ。その王の宮殿はイギリス人によって破壊され、墓所の上には英国領知事の邸宅が建てられた。シンガポールの人々が忘れかけていたこの歴史を、ツーニェンは自らの作品で問い直してみせた。

ホー:私たちシンガポール人は、自分たちが植民地化されていた過去についてあまりに無自覚でした。でもその反面、イギリスとの関係が現在のシンガポールのアイデンティティーの大きな部分を占めている。私は植民地化される前とそれ以降、その歴史の緊張関係に関心があります。

今回の『一頭あるいは数頭のトラ』は、自動化された演劇ともいうべき内容です。虎と人が変身していくCGアニメーションの映像と、インドネシアの伝統的な影絵を組み合わせる。それは私が考える現代と伝統の関係の示唆でもあります。

ホー・ツーニェン『一頭あるいは数頭のトラ』 courtesy of the artist

ホー・ツーニェン『一頭あるいは数頭のトラ』 courtesy of the artist

アッシェンブレンナー:アイデンティティーへの問いかけから、歴史の書き直しにまで行き着いてるところに、ツーニェンの作品の素晴らしさを感じます。現状をただ批判するだけでも、漫然と受け入れるだけでもなく、新しい提案をしているんです。

『一頭あるいは数頭のトラ』は、人間とは何か、動物とは何か、どうすれば人間と動物がそれぞれ自らの存在の重圧から逃れることを助け合えるか、語っているように思います。

今回の『TPAM』に多く登場する、舞台芸術の「外」からやって来た作家や作品。それらは、突然現れた流行ではなく、アッシェンブレンナーが語ったような世界や文化を区分けすることの無意味さや、ツーニェンが祖国の歴史を複数の視点から捉えようとしていることに関係する、本来の芸術表現のあり方であるはずだ。その2018年における変化の最前線を、今回の『TPAM』は見せてくれるに違いない。

- イベント情報

-

- 『TPAM - 国際舞台芸術ミーティング in 横浜 2018』

-

2018年2月10日(土)~2月18日(日)

会場:神奈川県 横浜 KAAT神奈川芸術劇場、BankART Studio NYK、横浜赤レンガ倉庫1号館、YCCヨコハマ創造都市センター、Bayani's Kitchen、急な坂スタジオ、Amazon Clubほか複数会場

- プロフィール

-

- マックス=フィリップ・アッシェンブレンナー

-

芸術との確執をテアター・デア・ヴェルト2010で開始、ルツェルンSüdpol芸術監督、ウィーン芸術週間プログラムチーム長として継続。近年では韓国・光州のアジアン・アーツ・シアターでドラマトゥルクを務める。ドラマトゥルク、パフォーマーとしてヴェガール・ヴィンゲやクリス・コンデックと協働、アムステルダムDAS Theatreで教鞭を取り、グローバリゼーションとの芸術的抗争としての国際的活動を追求する。

- ホー・ツーニェン

-

シンガポール出身の映画作家/ヴィジュアルアーティスト。活動領域はビデオ、執筆、演劇にまで及ぶ。彼の作品では神話の構造と力が探究され、論証と精査としての物語を通して過去と現在が形作られてゆく。演劇作品は光州アジアン・アーツ・シアター、ウィーン芸術週間、テアター・デア・ヴェルト、クンステンフェスティバルデザールで上演され、映画は『カンヌ国際映画祭』や『ヴェネツィア国際映画祭』で上映されている。近年個展がビルバオ・グッゲンハイム美術館と森美術館で開催された。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-