「ハッカソン」とは、エンジニアやプログラマーが複数のチームを組み、決められた時間のなかでアイデアを出し合い、開発を進め、その成果を競い合うイベントのこと。近年は、そこにアートやデザインなどの異分野の表現者も加わり、領域横断的な新しい発想から派生したビジネスモデルが生まれることも期待され、さまざまなシーンで実施される機会が増えた。

11月30日から12月2日にかけて渋谷・EDGEofで開催された『工芸ハッカソン2018』は、その名のとおり、工芸品や伝統産業と結びつくハッカソンだ。前年に富山県高岡市で開催された、初めての『工芸ハッカソン』の参加チームによる展覧会、ロフトワーク代表の林千晶、映像作家・菱川勢一ら審査員によるトークセッション、螺鈿(らでん)を使ったアクセサリーなどを作るワークショップが行われ、盛況を博した。

本記事では、同ハッカソンを企画・運営したエピファニーワークス代表の林口砂里のインタビューを起点に、先端技術と伝統産業が交差することの意味を考えたいと思う。

「心が動くものだからこそ残したい。同じ感動を味わう機会を未来の人から奪いたくない。」(林口)

ことの発端は約1年前にさかのぼる。2017年11月、日本でも有数の伝統産業密集地帯である富山県で『国際北陸工芸サミット』が開催された。国内外から工芸作家、研究者、キュレーターらを招き、世界の工芸を取り巻く状況・動向を共有し、同時に日本の工芸を世界に発信する場であった同サミットの関連企画として開催されたのが最初の『工芸ハッカソン』だった。

林口:ハッカソンが行われた富山県高岡市は金属工芸が有名で、特に高岡銅器は銅器生産の全国シェア90%を占めていて、高岡=もの作りの街として世界的に広く知られています。ですが、それはあくまでも数値とイメージの話。日本各地の伝統産業の多くが人手不足と技術の消失の危機に瀕しているのと同じように、高岡市もほとんど瀕死状態です。

手間とお金のかかる工芸品の手仕事は、いまのグローバルな経済システムに合致しませんし、人々のライフスタイルのスピードともまるで違います。ビジネスとして成り立たない以上、400年にわたって技術を受け継いできた職人たちも、十分な収入を得ることができないので自分の子供や弟子たちに技術を伝えることに積極的にはなれない。そうやって誰に知られることなく技術が失われ、いったん途切れてしまった継承を再生することは、きわめて難しいのです。

自身も高岡市で生まれ育った林口は、長い間、東京を拠点に展覧会キュレーションやアーティストのプロデュースなどを行う仕事をしてきた。だが、ふと戻ってきた故郷の変化に愕然としたという。

林口:親戚や知り合いにも職人がたくさんいて、何も知らない子供の頃は「日本全国どこでも銅器を作っているんだろうな」なんて思っていたんですよ(苦笑)。当然そんなことはないわけで、もしも高岡市の銅器産業が失われたら、日本から銅器そのものが失われてしまうかもしれない。それはとても残念なことだと思いました。

急激に変化していく社会において、時代遅れとも言える伝統産業が本当に残されるべきものなのどうか……疑問はありますし、その答えは誰にもわかりません。けれども、故郷に戻り、高岡銅器や高岡漆器の名品に触れ、それを「美しい」と思った自分の気持ちは確かなものでした。心が動くものだからこそ残したい。同じ感動を味わう機会を未来の人から奪ってよいのか。そう思って、地元の伝統産業にかかわる仕事を始めました。

ハッカソン終了後も独自に研究や試作を続けるチームが続出。「1回きりで終わるのはもったいない」

林口の、工芸への危機感と愛情が交差する複雑な感情は、けっして彼女だけのものではなかった。高岡市で伝統産業に従事する若い職人たち。特にいちどは故郷を離れ、そして再び戻ってきた人たちも、先祖や親たちが受け継いできた技術の素晴らしさを確信し、それを新たなかたちで後世に残したいと強く願っていた。プロダクトデザイナーとタッグを組み、錫のやわらかさを利用した「折り曲げて使うカゴ」を発表した会社「能作」の活躍は、全国的によく知られているが、その他にも工房見学を積極的に行ったり、現代的なショップをオープンするなど、高岡市のさまざまな場所で、さまざまな職人たちが独自の試みをスタートさせた。

林口:『工芸ハッカソン』も、その流れのなかから生まれました。伝統産業がこれまで出会うことのなかった先端技術との出会いは、新しい化学反応を生み出す可能性を秘めています。また、参加者を公募することで高岡市の産業を知っていただくPRの機会にもなります。

ハッカソン開催の一報は、想像を超える大きな反響として返ってきました。地元の職人から10名、外部のエンジニアやアーティストから20名、という限られた枠に対し、なんと142名もの応募があったんです。熱意のある高岡市の職人たちはもちろん、外部からの参加者には大学生、アーティスト、ファッションデザイナー、大手電機会社、制作会社など多彩な顔ぶれが並びました。

そうやって始まったのが、2017年の『工芸ハッカソン』である。全4日間の日程は、前期と後期の2日間ずつに分けられた。短期集中で一気にプロジェクトを具体化していくハッカソンのなかで、このようなスタイルを採用するのは珍しい。その理由を、林口は「工芸だからこそ」と語る。

林口:工芸である以上、成果物がなんらかの「モノ」であってほしいということがひとつ。それを望むとすれば、伝統工芸なのでとにかく時間がかかるんですね。漆器は何回も塗りと磨きを繰り返す必要がありますし、銅器もまず鋳型を作って、鋳造して……と、手間が必要。ですから、前期には複数の工房を見学してもらい課題の共有とチームビルディングを行なってもらいました。そして後期が始まるまでに遠隔でのミーティングや試作を積み重ねて、その成果を後期で披露していただいたんです。

筆者は、この時間感覚が『工芸ハッカソン』のいちばん面白いポイントだと思った。あらゆる「HOW TO」がインターネット上で共有されている現代において、経験や技術の有無を絶対視しないことが21世紀以降の「芸術文化の民主化」だとすれば、工芸はそのルールに収まらない、ブラックボックスを数多く持つオールドスタイルな文化とも言えるだろう。その特殊なハードルを、技術革新や共有知によって下げるのは難しくはないが、その困難さや不可能性と格闘することこそが、本来的な「ハッカソン(既成概念を壊すマラソン)」ではないか、と思うからだ。

一般的なハッカソンとは例外的なプロセスを経て、2017年の『工芸ハッカソン』は幕を下ろした。アルゴリズム生成やロボットアームを用い、人間だけでは制作不可能な器の試作といった「モノ」の成果物だけでなく、技術の継承を試みるためにベテラン職人の所作を映像解析して共有するアプリといった「思考の枠組み」の提示も行われるなど、多くの豊かな成果が得られた。

林口:ところが、それでは終わらなかったんです! ハッカソン終了後も独自に研究や試作を続けるチームが続出しました。例えば、北ヨーロッパ最大のデザイン見本市『Dutch Design Week』に出品したり、商品化に向けて特許をとったり、活動内容を学会発表するチームもいました。そういったアクティブな動きを受けて、私たちも「1回きりで終わるのはもったいない」と考えた。そこで今回の『工芸ハッカソン 2018』の開催が決まったんです。

ハッカソンが終わってもなお続けられる、独創的なプロジェクトたち

「工芸を未来につなげられるか? —金工と漆芸編—」と題された今回の『工芸ハッカソン』には、7組のチームが参加し、新たなプロジェクトを展示した。その一部をメンバーの声とともに紹介していこう。

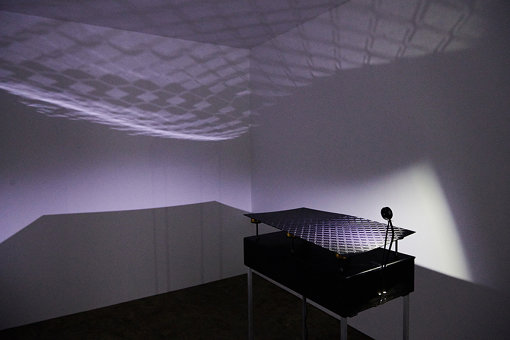

前回のハッカソンで最優秀賞を受賞した「9+1」は、反射や磁性、接着性などの漆の素材特性に着目し、モーターや磁石など現代的な素材と組み合わせた時にどのような工芸品ができてくるのかをリサーチし作品に落とし込んでいる。

「9+1」チームメンバー坂本洋一による、漆の反射を活かした作品『CRAFTSCAPE』

尾作 慶一(9+1):うちはもっともメンバーが多いチームということもあり、各人がプロダクトを作るという方法をとっています。例えば、絶縁体としての特質を持つ漆と、導電性の生地を組み合わせ、ウェアラブルPCやセンサーとしての衣服を作る。あるいは、しばしば「水」にも喩えられる漆の質感を、動くインスタレーションとして表現するなど、実験室のようにいろんなプロダクトを提示しました。

「9+1」チームメンバー高松太一郎により、絶縁体の特質を持つ漆を利用した衣服のプロトタイプ『CRAFTEXTILE』

続いては、アーティストタイプのメンバーが揃った「Re工芸」。高岡市の工芸の歴史や技術をテクノロジーの視点からとらえ直すことを目的とする彼らは、漆の質感が持つ非現実感に着目し、3DCG技術を用いた漆彫刻を制作したのだと言う。

「Re工芸」による漆彫刻作品『between #4 Black Aura』

石橋友也(Re工芸):真っ黒で反射率が高く、日常の時間のスケールを超えたような物質感を持つ漆は、その存在自体が「半バーチャル」な印象があります。漆の持つ不思議な質感に迫るため、PC上で漆の質感をシミュレーションしながら3Dモデルを作り、それを3Dプリンターで出力し、漆を塗り重ねて漆彫刻を作成しました。さらに3Dソフト上でのCG画像と漆彫刻を実写撮影した写真を比較できるように展示しました。

CGで作ったイメージ画像と、実物をライティングして撮影した写真は、遠目にはほとんど同じ仕上がりですが、しかしよく見ると微妙な差異もある。バーチャルとリアルを行き来しながら、漆の質感に迫る実験を行っています。

実際に「モノ」を提示した2つのグループに対し、チーム「伝統技術の継承」は、伝統産業業界が抱える構造的な問題点を解決するための「方法」を提示した。

胡麻嶋理恵(伝統技術の継承):富山でジュエリーデザイナーをしている私にとって、職人の後継者不足は他人事ではありません。例えば職人が自身の技術を言語化して弟子に伝える術を持っていないことも、継承のハードルを高めている理由の1つだと思います。

そこで職人の「研磨」「彫金」「鍛金」の様子を映像で記録し動きを細かく数値化して、「映像の教科書」のようなアプリを開発したいと思っています。今後はさらにサンプルを集めてデータベース化することも考えていて、富山大学での学会にも参加しました。まだ課題は多いですが、職人や研究者のみなさんの協力を得て、かたちにしていきたいと思っています。

この他にも、高岡銅器に用いられるさまざまな銅合金を楽器にし、実際にミュージシャンによる演奏を行った「素材調」や、仏具の「おりん」をIoT化し、おりんを鳴らすことで遠隔地の親族や知人とコミュニケーションをとれるプロダクトの開発を進める「つくるラボTakaoka」など、独創的なプロジェクトがいまも進んでいる。

「素材調」による、高岡の銅合金を素材にさまざまな楽器にした作品

「つくるラボTakaoka」による、遠隔でお鈴が共鳴するプロダクト

「文化や技術が融合する未来を、ここでなら描けると思っています」(林口)

冒頭のインタビューのなかで、林口は「それ(高岡の工芸)を『美しい』と思った自分の気持ちは確かなものでした」と語ったが、約2年をかけて少しずつ進展してきた『工芸ハッカソン』には、大小さまざまな「個人」の思いが積み重なっている。そのなかには、2011年の東日本大震災を受けてのこともあったようだ。

林口:以前は、自分が東京を離れて生活しよう、仕事をしようとはほとんど考えていませんでした。でも、震災が起きて「やろうと思っていることを後回しにしていては、気づいたら手遅れになることがある」と気づいたんです。私にとってそれは子供の頃から親しんだ里山の変化でした。

林口:人が作った自然である里山は、人の手が入らなくなるとあっという間に荒れていきます。植林した杉は、定期的に枝打ちして間伐しないと、大雨に当たるとすぐに倒れてしまいます。今年は台風の多い1年でしたが、あちこちで起きた土砂崩れは、かつて杉を植えすぎた人間による「人災」なんです。

そうやって、気づかないうちに私たちが共有していた原風景が失われていた。それを少しでも食い止めたくて、高岡と東京に拠点を置き、ハッカソンのような、新しい可能性を開く試みにチャレンジしたんです。

『工芸ハッカソン』が一過性で終わらず、連続性を持った数年がかりのプロジェクトに育った背景には林口の強い意思もあったはずだが、いわゆる「サステナビリティ(継続性)」という言葉を多く耳にするようになったこの数年の社会的動向とも強くリンクしているだろう。林口は、続けてこう語る。

林口:人の遺伝子は旧石器時代に基本的な配列ができたと言われていますが、おそらくそれは50人から100人くらいの狩猟採集生活にフィットするもので、その規模で個人が居場所を見つけたり、承認されるために有効なものだったのではないでしょうか? しかしSNSを介して100億人とつながる現代において、私たちに根付く遺伝子と、私たちをとりまくテクノロジーや環境に乖離が置きているように思うんです。例えば「いいね!」を際限なくほしくなったりするように、自分の欲望の肥大にいずれは耐えられなくなる。

そこで私が立ち帰ったのが、故郷での暮らしでした。高岡から望む立山連峰を見ただけでなぜか涙が流れたり、近所の人が釣ってきたイカが信じられないくらい美味しかったりする。東京で忘れていた幸福の実感が、高岡では得られたんです。

この「幸福の実感」を、素朴な自然礼賛と受け流すこともできるだろう。だが林口は、個人の実感がある場所だからこそ実現できる新しいビジネスもありうるのだと力強く答えた。

林口:高岡市には、独自の銅器の着色技術があります。金属に大根下ろしやお歯黒を混ぜたり焼き付けたりすることで銅合金の割合を変え、酸化によって色を変えるんです。メッキや着色の技術は世界各地にありますが、分子レベルでの有機的な変化を利用しているのは、知る限り日本だけ。文化や技術が文字通り「融合」する未来を、ここでなら描けると思っています。

今回のハッカソンに参加している「Metal Reseach Lab」には、まさにこの着色技術を持った金工作家たちが加わり、テクノロジーと手わざの融合を目指している。

上田剛(Metal Reseach Lab):このチームでは、素材や技術に関する実験を行なっています。立ち上げ当初は先端テクノロジーが職人の仕事を奪うのでは、という個人的な疑念もありました。でも、今回のプロジェクトを通して、両方の力を対比させて見るのではなく、良い部分を引き出し合うことで、テクノロジーと手業が協力してかたちを極めていくという可能性を実感しています。

上田剛(「Metal Reseach Lab」チームメンバー)

衰退していく伝統産業の状況。人のキャパシティを超えて拡張していく情報テクノロジーの行き着く先。それらの答えが見えてくるのはまだまだ先のことだろう。だが、『工芸ハッカソン』の参加者は、困難さと向き合うことを厭わない人たちだ。工芸とテクノロジーの未来は、けっして暗いものではない。

- イベント情報

-

- 『工芸ハッカソン2018』

-

2018年11月30日(金)~12月2日(日)

会場:東京都 渋谷 EDGEof TOKYO

文化庁委託事業「平成30年度戦略的芸術文化創造推進事業」

主催:文化庁、有限会社エピファニーワークス

制作:有限会社エピファニーワークス

- プロフィール

-

- 林口砂里 (はやしぐち さり)

-

富山県高岡市出身。東京外国語大学中国語学科卒業。大学時代、留学先のロンドンで現代美術に出会い、アート・プロジェクトに携わることを志す。東京デザインセンター、P3 art and environment等での勤務を経て、2005年に(有)エピファニーワークスを立ち上げる。国立天文台とクリエイターのコラボレーション・プロジェクト『ALMA MUSIC BOX』や、僧侶、芸術家、科学者など多様な分野の講師を招く現代版寺子屋『スクール・ナーランダ』など、現代美術、音楽、デザイン、仏教、科学と幅広い分野をつなげるプロジェクトの企画/プロデュースを手掛けている。また、2012年より拠点を富山県高岡市に移し、地域のものづくり・まちづくり振興プロジェクトにも取り組んでいる。

- EDGEof

-

「EDGEof」は世界中のスタートアップや起業家、投資家、クリエイターにエンジニア、メディアから研究者、各国政府機関にいたるまで、あらゆるイノベーティブな才能を繋げ、革新的事業の創出を加速させていくゲームチェンジャーズ・スタジオです。

- フィードバック 3

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-